文:一心

一向喜歡看紀錄片,透過紀錄片總是可以感受一幕幕與自己截然不同的人生,從中獲取更多視角,突破自身侷限。這篇文章,則想透過兩部紀錄片,分享紀錄片中的無家者處境;並進一步延伸討論城市空間治理政策上,針對無家者議題,台灣還有哪些努力的可能性。

第一部片名是《 Something Better To Come 》,主角是住在莫斯科外圍垃圾場的金髮十歲小女孩尤拉。尤拉跟著媽媽住在垃圾場,以撿拾垃圾換錢過活,喝著拙劣自釀的私酒,沒有上學,同儕間自有一套遊戲人間的模式。直到小女孩在十七歲時懷孕,在醫院生下小孩的那一天,尤拉不希望小孩跟她一樣在垃圾場中長大,所以將小孩獨自留在醫院。這部片名很能代表這群人的心理狀態,總希望離開這個又臭又破爛的地方(尤拉在24歲的時候終於搬出垃圾場),但怎麼離開?離開後如何重建生活?這些疑慮是始終踏不出去的原因。一位住在垃圾場的中年婦女,向導演道出了他們在城市的處境:「每當我們上了公車,大家的眼神好像把我們當做蟑螂。」

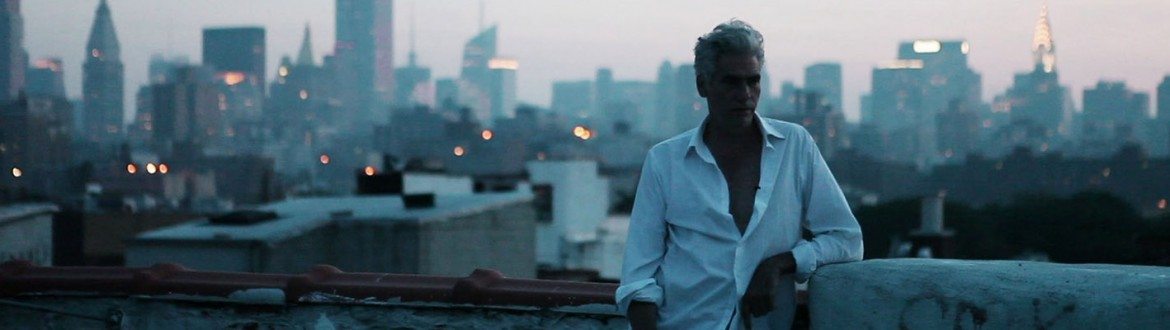

第二部是《流浪型男攝影師》(Homme Less),五十多歲的Mark,是位遊走時尚圈的平面攝影師兼模特兒。Mark 年輕時曾是名牌服飾的男模,也曾多次登上法國版《Vogue》雜誌,還曾在《慾望城市》(Sex and the City)第一季中,飾演凱莉朋友的花心男友的角色,但誰也不知道帥氣迷人的他會是流浪漢。每到夜晚 Mark 會偷偷回到一棟公寓的屋頂,在水塔旁邊的小角落棲身,用果汁瓶當尿桶、用塑膠帆布當防水棉被。為了維持平日的光鮮亮麗,他加入健身房會員,利用健身房洗澡、燙衣服、使用儲物櫃。Mark的薪水扣除保險費、生活費後,完全沒辦法讓他租屋,而他也無法離開紐約,因為深怕離開後,工作機會更是微乎其微。

為什麼這群人好手好腳不去工作呢?這應是一般人對於街頭無家者的想法。無家者真的是因為懶散,造成自己無法在城市中覓得一塊安身之地嗎?而若我們一直幫助無家者,只會讓他們變本加厲嗎?

一兩個月前,某位台北市議員在訪談節目中談到主張拆除龍山寺公園的遮蔽物,不讓街友在公園內睡覺,目的是讓萬華高級起來。其實,這位議員已經不是第一次提出這類主張,且好幾年前也有其他議員提出撥水趕街友等引發爭議的言論。面對社會弱勢者,這類講求驅趕、眼不見為憑的處理方式,只是將問題消極地層層堆疊,排除所管轄區。研究權力與空間的法國學者傅柯,就指出中世紀歐洲人使用『隔離城市』(quarantined city)作為控制瘟疫的方法,藉由執法權力把痲瘋病人從一個空間中排除,這種把人民一分為二的方法(瘋癲/心智健全、正常/反常),是對於『純淨社區』的建構,藉由紀律規範人們。擁有權力的人或認為是心智健全者,對於城市中出現非我族類的人們,第一反應就是動用警察權驅趕他們,而不是以人性的角度,嘗試與其共存。

多年前自己在街頭購買《大誌雜誌》後,開始逐步了解有許多民間組織在協助城市中的弱勢者或無家者。大誌雜誌將一本雜誌的一半收入直接做為販售者的營收,而販售者是與他們合作的弱勢者與遊民。目的是讓弱勢者與遊民有穩定的收入,進而改善生活,不用露宿街頭。看著他們,開始了解自己可以在冬夜,有一處安穩的所在、手握一杯暖茶,這些微小幸福,可能不是因為我努力而得到的,而是因為我幸運。古諺說:「天有不測風雲」,或許某一個不順遂、某一次大災難,難保會不會連生存的基本條件都失去了。所以,弱勢是一種任何人突遇不順遂的時候,都有可能陷入的一種狀態。

可愛的大誌雜誌販售者,在過年期間還會準備糖果招待客人(照片來源:一心)

台灣一部真人真事改編的迷你劇集《一個角落》,正可說明這個概念。蔡燦得在劇中飾演一位年輕媽媽,帶著三個年紀五歲到八歲的小孩,因為先生欠債跑路,年輕媽媽在付不出房租的狀況下,只好帶著小孩到公園露宿,小孩們必須撿拾寶特瓶以換取食物。由台灣芒草心慈善協會著作的《無家者:從未想過我有這麼一天》一書,即提到「無家者」不僅包括街友,還包括所有赤貧的「居住困難者」。

隨著台北房價與物價持續上漲,老齡人口逐步上升,會不會有更多年長者的生存狀況受到威脅?而青年失業率一直不斷提升的臺北,遊民年輕化的問題真的不會發生嗎?若狀況持續下去,我們仍要以冷漠的、在我們建構完整的『純淨社區』中過著我們的太平盛世嗎?

在國內、外,都有社會團體開始關心弱勢生存的議題,除了前面提到的大誌雜誌外,也有設計專業者,透過設計巧思,讓城市開始洋溢一絲絲溫暖。

例如在丹麥哥本哈根就推出貼心的垃圾桶設計。在原有垃圾桶的側邊,裝上三個架子,以方便民眾將寶特瓶直接放置在架子上,而非丟到垃圾桶內。如此做的好處在於,方便有需要的民眾可以直接拿取,無需再翻搗垃圾桶後才能取得,這樣也可維持收集寶特瓶者的尊嚴。

(照片來源:KBHpant)

另外,英國建築師 James Furzer. 以取名為 pod 的作品獲得“Space for New Visions”競賽的首獎。這個作品主要為無家可歸者提供一處庇護空間,Pod 可覆卦在任何建築外牆,不影響建築結構。設計師 Furzer 說:「他並不是要試圖全面解決城市中的遊民問題,而是試著踏出第一步,讓大家一起思考可以如何在人們最無助的時候,幫助他們一把。」

(照片來源:James Furzer.)

近年美國與芬蘭對於無家者的政策朝向「居住優先」為主,我們的住宅政策是否有機會朝向在法制上與體質上的改革,接住在昂貴房價中那群「無家者」與「居住困難者」。在訪談一處台北蝸居長輩時,他提到因房東想將房子都更,這裡的弱勢居住者可能很難再找到如此便宜租金的落腳之處,而且以他的年紀而言,脫離已生活三十年熟悉的社區,是困難的。台灣的居住政策對於真正弱勢的居住狀況,尚有許多留白未處理之處。(延伸閱讀:看見無家者真實生活後的問題:為何「居住優先」策略不被政府採納?)

《流浪型男攝影師》(Homme Less)的導演 Thomas Wirthensohn 在官網中寫到:

當一個人符合遊民的條件,我們通常會本能地保持距離,好像他們的失落是一種傳染疾病。我們也會憐憫地丟給他一些錢,但卻劃了一道堅實的界線,區分他們“不正常”與我們的“正常”。我們待在舒適圈,並深信他們的遭遇不會發生在我們身上。但當我們也面臨失去一份工作、失去家園,我們會不會就稱無家可歸為正常了呢?

每每在大誌販賣者手上獲取一份雜誌的同時,或向身障街賣者團體「巨輪協會」買下一包面紙時,看到的是他們對於維持基本生存的渴望與努力。我們之間存在的不是一道牆,我們都是同樣追求安穩生活,如此而已。

![]()

本著作係採用 創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款 授權

轉載時請明顯標示眼底城事及本文作者,與眼底城事網站連結

從法學院轉為念設計,從大學時代的翹課王到開始念博士,從認真工作的上班族轉為自由自在的SOHO族。時間開始有彈性,想要敲敲鍵盤,敲敲腦袋,也敲敲不同扇門。