從紀念園區到市民廣場:中正紀念堂園區的轉型想像

From Memorial Park to Civil Plaza: Transitional Imagina […]

在與促進轉型正義委員會合作的本月專題中,希望透過介紹不義遺址保存、威權象徵清除、中正紀念堂轉型等國內外案例,鼓動社會對於轉型正義與空間議題的認識,提供更豐富、多層次的論述視野。

在與促進轉型正義委員會合作的本月專題中,希望透過介紹不義遺址保存、威權象徵清除、中正紀念堂轉型等國內外案例,鼓動社會對於轉型正義與空間議題的認識,提供更豐富、多層次的論述視野。

專題名稱「為了明日的記憶」,曾是德國柏林猶太人大屠殺紀念館「萬湖會議之家(House of the Wannsee Conference)」的展覽標題,意指轉型正義並非單純為了「挖掘過去」,更重要的,是為了錨定「前進明日的座標」。我們該如何看待歷史,共同邁向什麼樣的未來?以空間作為集體記憶的錨定點與媒介,邀請讀者一起來思考、發問。

From Memorial Park to Civil Plaza: Transitional Imagina […]

文:劉惠純 2021年11月的初秋,時隔多年後再訪柏林,短短幾天之內,我走訪了柏林圍牆、原為柏林圍牆舊址的塗鴉 […]

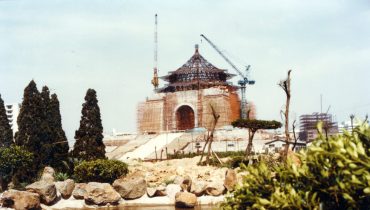

文:侯志仁 Jeffrey Hou 一九八〇年落成的中正紀念堂,歷經了國民黨在台灣的獨裁統治,以及解嚴後的政治 […]

文:促進轉型正義委員會 軍事基地、經貿中心、中正紀念堂:NEXT? 「你以往都如何使用中正紀念堂?」「作為首都 […]

文:林思駿 對於居住在中正紀念堂附近的居民而言,這個空間似乎就如同一個都市公園一般沒什麼特別之處──那是上班族 […]

文:Keith Lowe譯:丁超 嘲諷是個好主意嗎? 無論我們再怎麼大費周章,也擺脫不了過去的怪物。我們可以試 […]

文:Keith Lowe譯:丁超 希特勒地堡:荒蕪的獨裁者自殺地 沒了屍體,就沒有墳墓,但人們仍然擔心希特勒地 […]

文:促進轉型正義委員會 走在歷史與空間秩序的密林裡 離開動物園後,他們前往臺北市區。天色開過,又陰下來。學生依 […]