文:蘇孟宗

東海大學的校園建築設計中,充滿了冷戰初期與後殖民文化想像的重疊,同時也見證了二次戰後台灣文化與教會認同的掙扎與張力。早期的東海大學的發生是業主、設計師、在地材質的互動所產生。從解殖過程和冷戰時期的政治意義來看,東海大學事實上可以視為是二次戰後美國在太平洋島鏈的文化大使館之一。東海大學的校園空間在台灣已經變成一個典範,同樣品質的空間卻幾乎不曾再出現過。我們可以說是設計師不一樣,但是更可能是歷史時空的轉變,客觀條件不復存在所使然。雖然典範無法再複製,但是我們卻可以回顧規劃過程中的主客觀條件,包括美學的、政治的、思想上的因素,探討這個在台灣校園設計中具有獨特地位的東海大學,究竟有什麼過人之處是值得借鏡,甚至必須予以保留的部分。

1949年國共分裂之後,共產黨的統治對於宗教越來越不友善,國外教會也逐步退出中國大陸。當1953年韓戰爆發,美國以太平洋島鏈來圍堵共產主義的擴張,台灣正式成為所謂「自由中國」的代表。這時原本資助中國教會大學的中國基督教大學聯合董事會(註一)希望能在台灣重新設立一所基督教的高等教育機構。董事會的執行秘書芳衛廉(William P. Fenn)因為參與1947年的華東大學設計案,也接觸了剛剛畢業的貝聿銘和王大閎。當1953年底芳威廉委託貝聿銘設計東海大學的時候,他正在猶太裔的建商齊肯 多夫(William Zeckendorf)的房地產公司工作,辦公室在麥迪遜大道(Madison Avenue)。貝聿銘以無償的角色參與設計,並由董事會聘任陳其寬與張肇康協助設計。1954年二月,貝聿銘和芳威廉一同拜訪基地,這也是他第一次拜訪台灣。在河川沖積而成的大肚山台地上,往西邊的台中市眺望,隱約可以看見雲霧繚繞中的中央山脈,這樣的風景使貝聿銘十分的雀躍,認為這裡足以實現他心目中的理想建築。

同一時間,台灣的董事會已經聘請來自西南聯合大學,屬於布雜建築(Beaux Arts)取向的楊介眉建築師進行校園設計。董事會也舉辦過競圖,貝聿銘來訪的時候擔任評審,並由日本的吉阪隆正和台灣的林慶豐共同取得第一名。後來芳威廉力排眾議,一貫主張由貝聿銘作為主要設計師。二次戰後美國崛起,在韓戰之後美蘇對壘的冷戰時期,因為經濟和工業力量的復甦,美國儼然是世界警察的秩序維護者形象。東海大學雖然不是官方機構,卻代表了民間的善意,因此當時的美國副總統尼克森也在1953年底參與了東海大學的破土典禮,雖然那時建築設計方案也還在雲霧之中。

在大學校園中,和東海初期構想最接近的其實是美國的小型博雅教育學院。廣義現代意義的校園,從十九世紀末開始就已經不同於中國傳統的「書院」。比如歐柏林(Oberlin College)和安提阿(Antioch College)等學校,強調勞動與知識結合的全人教育。在建築風格上,因為新教的清貧道德傳統,在宗教改革之後偏好哥德復興式建築中的尖拱、高塔、方院等元素,在美國建築師克拉姆(Ralph Adams Cram)等人提倡的抽象化、簡約式的哥德復興式作為校園建築的論述(比如維吉尼亞洲的Richmond College)。中國的教會大學也經過布雜學院的洗禮,比如亨利墨菲(Henry Murphy)的清華大學、雅禮學院、金陵女子大學等地方為例,以中軸對稱、中庭合院的設計著稱。不論是在美國或是中國,校園的圍牆和正式語彙(formality)都符合現代社會的規訓目的,同時也形成一個隱遁獨立的桃花源。

二次世界戰後的歐美百廢待舉,經濟蕭條,布雜學院的金碧輝煌和雕梁畫棟正式退位,現代建築原本屬於學校和美術館裡面的小眾,突然取得正當性的地位。原本創建包浩斯設計學院的葛洛培(Walter Gropius)也於1937年輾轉來到哈佛大學設計學院任教。美國在華盛頓首府的機關建築和外地的大使館,都開始大量使用現代建築語彙。原本對稱的中軸規劃被打破,室內外空間也開始流動。貝聿銘在哈佛大學就讀碩士的時候,便曾經以假想上海美術館作為「現代主義中國建築」的嘗試,這個作品後來刊登在1948年二月的Progressive Architecture 雜誌上,葛洛培身為貝聿銘指導老師,也在裡面說明:

當貝先生和我討論中國建築的問題的時候,他告訴我他十分迫切地避免前一個時期上海的許多公共建築上,以非常膚淺的方式所施加的中國母題(Chinese motifs)。在我們的討論中,我們嘗試去發現,如何不要模仿前一個時期的母題,卻又能夠表現中國建築的特徵。我們決定裸露的中國牆垣,在許多不同時期的中國建築中都很明顯,以及小型的個別中庭花園(garden patio)是兩種永恆的特色,每個活著的中國人都能夠清楚理解。貝先生的計畫完全是基於這兩個主題的變奏。」(註二)

然而東海大學的模糊之處,就在於它企圖呈現各種不同的地方元素。芳威廉曾經強調,東海大學不是任何一所中國教會大學的復校,而是為了台灣所新設的學院。他在1952年四月所撰寫的〈我所預見的福爾摩沙基督教學院備忘錄〉中也提到,這所學校必須「有簡單的校舍,不是不吸引人,但是必須不假虛飾而且有效率」(unpretentious and efficient),而且「這樣的校舍必須盡可能配合和其場所和環境」。正當他聘請貝聿銘擔任建築師的時候,也同時辭退原本不勝任的楊介眉,他在給楊的信中說:「『本土』(indigenous)這樣的詞彙或許可以表達我想說的意思。我不喜歡「福爾摩沙」這個詞,因為我不喜歡地方建築的豪華模仿,在福爾摩沙也還沒有任何現代材料可以符合地方的需求。. . . 這樣的設計必須能讓我們說出:『這就是福爾摩沙所需要的現代建築』。」(註三)

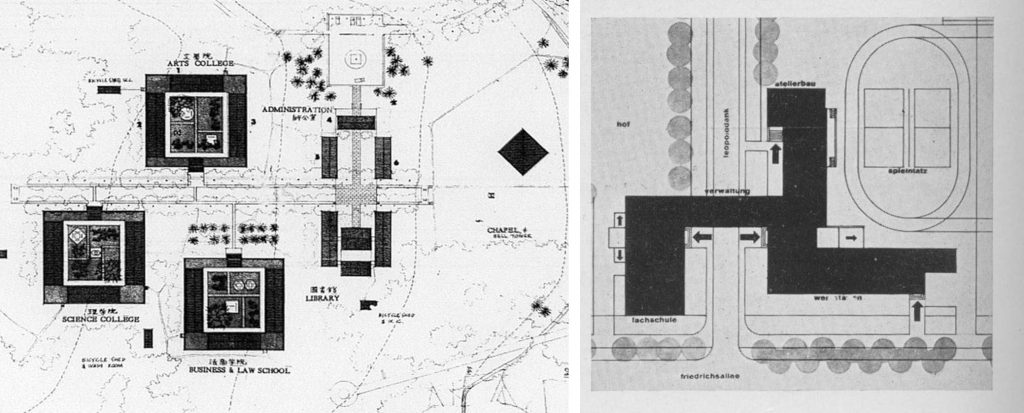

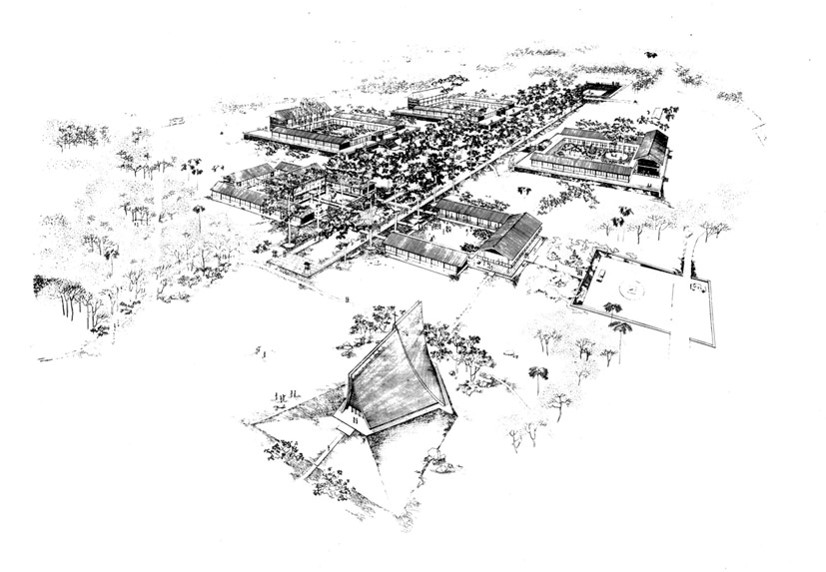

由芳威廉的談話其實可以看到,他希望校園建築的設計來形塑的這所教會大學所傳達的意象。在二次戰後的台灣,剛脫離了五十年的日本殖民統治,文化隔閡加上政治和軍事上的衝突,在解除殖民、重新建立自身認同的過程中。美國介入的敏感角色,都讓芳威廉感受到這些隱含的矛盾。鑑於二次戰後台灣的內部衝突和認同危機,或許他希望校園建築能夠融合地方元素。反映在校園規劃上,於1954年九月第一次出現的整套東海大學設計圖中,除了平面圖、示意圖之外,還有一張陳其寬擅長的全景水墨表現圖。這裡面,我們可以看見建築師試圖結合現代主義、中國建築、台灣地方元素的企圖。現代主義的元素包括底層挑空(piloti)、流動的開放平面、連接建築之間的通廊、以及新市鎮規劃中的囊底路。這樣的配置十分接近貝聿銘參與過的華東大學設計,再往上則可以追溯到葛洛培的校園現代主義校園案例,1923年的包浩斯設計學院(Bauhaus)位於德索的校園,以及1953年的哈佛研究生宿舍群(The Harvard Graduate Center)。

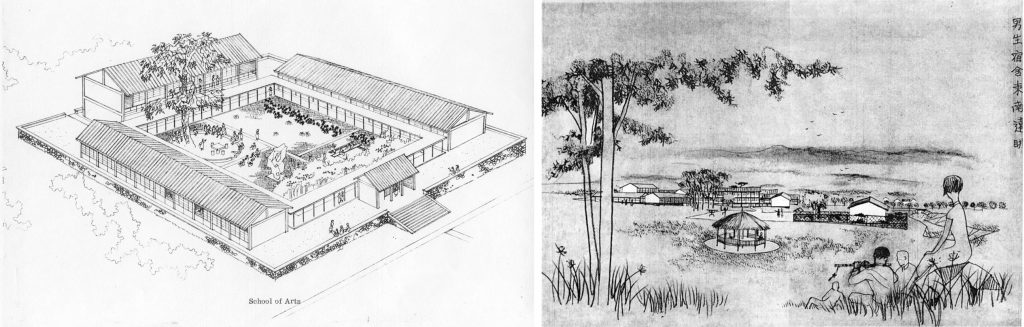

然而方院和圍牆,也是貝聿銘抽象分析之後的中國建築元素。由文學院、理學院和法商學院所形成的風車狀開放平面(open plan)中,我們可以看到三個學院分別置於獨立的石砌階台上。學院建築則是三個單元之間脫開的三合院,原本屬於台灣農村的民居元素,加上了簡樸的穿堂和環繞合院的方形迴廊,也重新詮釋了西方大學校園中修道院的方院(quadrangle)氛圍,成為學院中庭和教室內部的中介空間,這些邊緣的過度和轉折,也規範了行走經驗,連接到學院外的文理大道。文理大道穿越三所學院的台座之間,原本設計圖中左右夾道的是法國梧桐,步道兩旁的文學院和理學院一進一退,形成理學院前方的開放草坪。文理大道的起點,則是由行政中心和舊圖書館所圍塑出來的兩個小合院,標示著林蔭道的起點。漢寶德先生曾經說明東海大學作為現代主義規劃最大的特徵,就在於文理大道的兩個軸線的端點原本是沒有地標物的,教堂刻意錯開中軸線,保留中央山脈的開放風景。

這些來自不同地方的元素組合,可以說東海大學的設計傳達的是計算過的建築意義,成為一所美國在台灣的「文化大使館」。二次戰後美國在世界各地設立的大使館多採取直接坦白的現代主義。相較之下,在設計過程中擷取地方建築元素,混入宗教建築原有的語彙,是傳教士的教會建築很常見的做法。著名的如淡水的牛津學堂,以台灣的三合院加上圓拱型的開窗,比較極端的如台南市的萬金聖母聖殿,連祭壇和神像都使用傳統的宮殿和寺廟元素。這種混成的現象,也出現在地方風格與「現代主義」的結合,在二次戰後的東亞,格外突顯出「劃時代」的進步意識。1954年貝聿銘第一次拜訪台灣的行程就表現出他作為現代建築使徒的角色,當時台南的成功大學建築系的金長銘老師邀請他到學校演講,內容便是介紹當時所謂現代建築「四位大師」,包括萊特、柯比意、密斯凡德羅以及葛洛培的設計作品。當時的現代建築在日本,也因為萊特的帝國飯店和柯比意的東京現代美術館的影響而逐漸受到重視。不論是日本或中國的建築師和理論家,也都熱衷於尋求傳統建築中的現代元素,包括了標準化的模矩、不對稱的配置、開放性的空間等等。1953年紐約現代美術館的「現代住宅」展覽系列,第一棒便是「日本屋」。在中國的建築研究者如梁思成和林徽音,他們貶低明清建築中的雕梁畫棟和繁複裝飾,提倡唐宋時期的不假虛飾、傳達結構力量的斗拱構件,才是真正的「建築意」(借用自詩歌中的「詩意」)。

儘管東海大學的規劃有明顯的現代主義佈局,陳其寬先生卻經常以維吉尼亞大學作為東海大學的早期藍圖,可以見到其校園作為一種多元混成(hybridity)的文化現象。除了所謂的「現代」與「中國」的主流論述之外,也體現了日本和台灣的物質文化。如果比較東海大學1954年最早的原始設計圖和事後建成的校舍建築,兩者之間其實有不小的落差。設計圖中的白牆、月門等意象,配合茅草屋頂的涼亭和高聳的椰子樹,呈現出來的是紐約建築師綜合中國江南園林和熱帶地區的想像,建造過程中卻因為材料和樹種的取得問題,外洗白牆變成了紅磚牆,高挺的法國梧桐變成了開展的榕樹。從一個讀者詮釋的接受美學理論來看,我們甚至可以說校長室的屋頂出挑,結合了日本神社的穀倉和台灣原住民和東南亞民居常見的高腳屋形式。後來在校長室和女生宿舍的底層挑空,也都因為空間需求而逐漸填滿作為房間使用。

這些建築中的多元與歧義,顯示出了一種欲拒還迎的模稜兩可,也是東海大學校園隱含特殊魅力的主因之一。然而這種模糊的不確定性,在教堂本身所佔有的主導位置上卻消失殆盡。這座「上帝住的房子」盤踞在基地上最空曠的地區,是早期校園最高的一棟建築。教堂從構思到完工歷經將近十年,從第一份木構的設計圖出現,到完工後的預力混凝土構造,都維持了四面牆垣所搭起的雙拋物線構造,類似當時美國建築師沙利南(Eero Sarrinnen)剛完成的國家開拓紀念碑和耶魯大學體育館設計,都是最新穎大膽的表現主義構造。唯一屬於「東方」的元素,是金黃色的屋瓦。宗教的榮光仍然成為世界警察輸出「軟實力」的主要手段,進而能夠教化所謂的「異邦人」成為王國中的上帝子民。

在談論地域性現代建築的時候,一般常見「XX建築的現代化」的說法,假設了某種現代與傳統的對立,並不是一個很有生產性的思路。事實上現代與傳統經常是互相滲透,相互影響的。如果更進一步撐開這個二元對立,從後殖民研究的身份認同來閱讀東海大學的地景,更能夠體會這個地方豐富的建築意義。由東海大學的校園建築風格,可以見到建築意義的產生,主要是語境(context)的問題。我們希望建築可以說話,在不同的地方有不同的價值。無論是布雜學院的古典裝飾或是現代主義的抽象簡化,在亞洲的語境之下都是「西化」。不可否認的是,東海大學無論在規劃、設計、施工上各個層面的品質,都處理到十分的精緻。然而建築的語境不單只是風格樣式的差異對比,也包含了建築與環境之間的關係。關於地方和場所的討論中,認同感(identity)和方位感(orientation)經常是建築意義的兩大決定性因素,這也是東海大學的成功之處。因為歷史上的各種必然和偶然,它也成為世界上首屈一指的校園設計經典。

註一:聯合董事會自1922年成立以來名稱經過數次演變,1945至1955年間稱為中國基督教大學(United Board for Christian Colleges in China),1955年之後改為今日所知的亞洲基督教聯合董事會(United Board for Christian Higher Education in Asia),一般簡稱「聯合董事會」(The United Board)。

註二: “Museum for Chinese Art, Shanghai, China,” Progressive Architecture (February 1948): 50-2.

註三:芳威廉於1953年12月30日致楊介眉的信件,來自耶魯大學神學院的聯合董事會檔案。Fenn to Young, 30 December 1953, Archives of the United Board, Record Group 11, Box 78.

延伸閱讀

- 東海大學校園解說社,《東海校園建築步道》(貓頭鷹出版社,2002)

- 東海大學建築系,《建築之心:陳其寬與東海建築》(田園城市出版社,2003)

- 東海大學圖書館虛擬校史館 http://sc.lib.thu.edu.tw/article_collection.php?menu_b_id=1&menu_m_id=2

- Meng-Tsun Su, “Construing the Other The Architecture of Hybridity at Tunghai University in Postwar Taiwan,” International Conference on East Asian Architectural Culture, Kyoto University, 2006

https://www.academia.edu/30295580/

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。