文、圖/徐鉦儒

一個文學作品並不是一個獨立存在的物件,將同樣的觀點提供給不同時期的讀者。作品不是一個紀念碑,以獨白的方式揭露自身超越時間的本質。作品比較像是一曲管絃樂,在每一個讀者身上激發出新的迴響,使文本脫離字句的物質層次,被賦予當代的生命。

漢斯-羅勃·姚斯

小說是一個通過完整故事情節的敘述和環境的描寫來反映社會生活的一種文學體裁[1],當文學試圖反映了社會生活的時間及空間的同時,時間和空間也因而產生新的相互作用、並形成新的意義;本文希望以葉石濤的小說為基礎,討論一個小說家的書寫與他書寫的地方的關係,並且,如果小說的故事連結了某種環境的特質,則那些銘刻在城市當中的日常生活是什麼?

葉石濤觀點與兩種日常生活概念

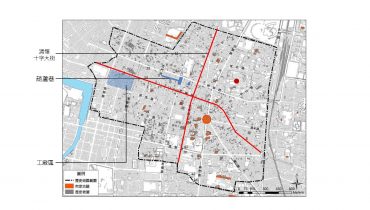

葉石濤(1925年11月1日-2008年12月11日),台灣當代文學作家,創作以小說與評論為主,散文及翻譯為輔;小說創作多是短篇小說。他生於台南,書寫了無數關於台南的故事及隨筆;他曾言台南開發的早,在滿清時代,每一條街便像西方中世紀的基爾特組織一樣屬於同行業的手工業者或商賈群居[2]。日治時期的市區改正,將現代寬敞的通道系統引進這座台灣最古老的城市;城市的改變起源於現代化生活的引入,現代化的時代裡,日常生活也逐步受到城市改變的影響。

中國學者劉懷玉提到法國哲學家列婓伏爾時曾說過:法語的日常生活一詞-la vie quotidienne原意是每天生活的重複,英文的everyday life並不是完美的翻譯。應該翻作daily life,每天生活(daily life)是從來就存在著的,但充滿著價值與神祕。另一個字:日常-le quotidien一詞指的則是日常生活開始具有現代特色。「日常」不能簡單地等同於「日常生活」(everyday life)或「每日生活」(daily life/la vie quotidienne)。後者通常是指那些不好分類的、習慣性的、常規性的、一天又一天的生活的本性,而不是用於批判性地特指的每天生活中的異化、乾巴的「日復一日性」特徵。

葉石濤小說裡的環境描述便暗藏了兩種概念的交織與流動;以反映社會生活為目的,葉石濤的書寫便是在兩種生活的辯證之中,再現了關於台南的意象。以下試著以葉石濤所著短篇小說「葫蘆巷春夢」為例,分析文本的環境描述當中所暗藏的關於台南的特徵與意義。

葫蘆巷所體現的特殊性城市空間

短篇小說《葫蘆巷春夢》發表於1968年一月,其時,台南市的人口自二戰後的大量衰減後,迅速增長了將近一倍的人口。葉石濤自言,他的第一本小說集《葫蘆巷春夢》反映的便是1950年代台灣社會的真實狀況。

他觀察台灣社會雖然走向工業化,但認為農業仍然是經濟上重要的支柱,因此都市和農村都還保留濃厚的封建氣息[3]。小說集內的同名短篇小說《葫蘆巷春夢》開篇便描述:「現今的葫蘆巷實在是令人洩氣的地方;它是一條湫隘、邋遢的巷路···由於房屋毗連,人丁旺盛,到處傾倒垃圾,杜塞的陰溝溢出的污水無處不流瀉,使人找不出一處可以落脚的乾淨地方。」現代化城市的街道不是一個令人適合居住的空間,然後他寫道:「而且終日街上飄揚著刺鼻的異樣臭氣,叫人不得不掩鼻而過。」

現今的葫蘆巷雖然以改過去的髒亂,並且在住宅的現代化及基礎設施的改善之後已經一改過去令人洩氣的狀態,但仍然是一個狹小的巷弄。在描述1950年代的葫蘆巷狀況之後,葉石濤以葫蘆巷過去的歷史暗示著農業時代的趣味豐富:「本來葫蘆巷是以典雅、淫蕩著稱的;它之所以獲得典雅的聲譽大概是由於從前有一個號稱前清舉人的施三口居住在這兒以相命為生,信口胡謅了『葫蘆巷竹枝詞』二十首而得來的…有一段時期,這兒是文人騷客尋花問柳的好所在,而且的確也有幾個地方士紳在這兒金屋藏嬌,度那風流倜黨的生活。」

現在與過去的兩個極大對比差異暗示著1950年代的台南在現代化過程中的渾屯狀態,這個狀態的描述在最後以造成時髦風尚的養豬習慣作結:「…然而葫蘆巷真正陷入絕境,是由於人畜雜居而開始的;這禍首當是前清舉人施三口的第三代嫡孫,仍然以賣卦為生的施老頭子無疑。這老頭子有一天忽然心血來潮,在家後院子養起猪仔來,遂釀成一種時髦的風尚…」養豬成為種風尚雖有誇大之疑慮,但連結到後來提到的:「東方剛呈魚肚色,我便起床,趕忙抓住一把草紙往公共廁所跑。」可以說,連結了身體如便記憶的環境異臭,恰巧與當時住屋尚未完全現代化的-廁所與住家分離的城市型態連結在一起;葉石濤巧妙的將巷弄的糞便異臭透過一個養豬習慣的比喻加以強化。

「葫蘆巷春夢」開頭建立的一個神祕、惡臭又富含趣味的巷弄範式,在現今以不復存在。如今他是作為台南祀典武廟前的廟埕廣場連結至米街的一條通道,通道周圍開了些許酒吧。在小說中,當主角銅鐘哥如廁完準備回到二樓的租屋處時,撇見了房東房間裡的下列場面:「施老頭子的旁邊另有一個小圓桌子。施老頭子的掌上明珠芳齡二十歲的珠音小姐正屈身準備早餐。她豐滿的胸部因彎腰而突出,使我的心窩為之悸動。」這個過去的情慾場面似乎反映了現代的葫蘆巷的街道型態與所開的一些店的特質,並且,身體性的街道經驗又再度強化了現代化初期基礎設施落後的城市型態。

情慾街道與不可見的台南

1950年代的台南巷弄(葫蘆巷)之於葉石濤是一個尚未拋開農業氣息的世界。從農村移居現代城市的人們,短暫棲居巷弄內,雖然環境簡陋,但仍然懷揣著夢想與生活搏鬥著。與當今(2019)社會所呈現的後工業化觀光地景相同的是,現代城市的能動者(葉石濤及開店主)以自己獨到的詮釋反映著巷弄的特質。

小說裡,當銅鐘哥自現在運河旁的-舊時的城市邊緣-工廠走回租屋處時,呈現了以下的描述:

那夜月光如水。我從塑膠工廠做完工回到葫蘆巷來。皎潔的月光正流瀉在關帝廟的琉璃青瓦上;那青瓷雕塑的龍昂然翹首彷彿在一片波光粼粼中隨波逐流,這使我心裡起了悠悠飄然之感…依稀覺得水銀似的月光光暈在我的頭腦裏旋轉不停,而在心窩裏猛地有許多隻愁蟲咬得直淌血,我重又憶起亡妻豐滿的乳房和深凹的肚臍,光潔的大腿,但我竟想不出她有何種臉形了…當我經過茉莉小姐房門前時,我發現她的房門虛掩著,門際瀉出一樓橘黃色的光線,我知道她已經回來了。[4]

葉石濤的寫作(回憶)透過銅鐘哥在下班後的異常心境去逼近一個現代人在工作與休閒的分離之後的異化景象,現代人對他來說是一個不具有慾望控制能力的失能者;尤其是當主角鐘銅哥發現茉莉小姐倒臥在地時,他突兀的作出了以下舉動:「…仍然解開她的上衣,把耳朵凑近她的胸部,仍然聽不清她的心臟是否仍在鼓動,倒是聞到一縷幽香,感覺到她柔軟乳房的溫熱。」

最後葉石濤提到:「我們一切的不幸和厄運皆由脚跟離地飄泊、懸盪而引起的。」他對比了一個農村與城市相對的空間結構,並且將這個概念所反映的葫蘆巷串連起神祕、惡臭並且與情慾相關的地景;如果那些地景推導出了一個現代人的失能,雖然作者沒有試圖解決這個問題,他只悻悻然地提到:「人類只不過是被偏見和愚昧所操縱的可憐魁儡罷了…我憤然朝向黑暗裡蠕動著的豬仔扮了個鬼臉,躡手躡腳地登上樓梯。」

他所提出的正是關於現代人的形象描寫。而小說裡的台南不是某種打卡聖地,也不是政治口號下的提款機式場景,小說裡的台南便是日常生活中現代人懷揣著夢想與生活搏鬥的現代都市空間;每當國家及媒體們試圖透過其宰制的霸權訴說著其實我們並不熟悉的故事時,每當饒富趣味並且日復一日充滿神秘的「日常生活」開始沾染上了「日常」生活的特徵時,真實的的地方空間總還是擁有了許多想像的可能性。

台南作為一種隱喻,反映的便是城市改變的過程與現代生活的異化經驗;現代化的時代裡(包含著今日),城市中的市民便是定義空間的主體,現代的日常生活也正是我們喜愛以及厭惡的一切根源;當我們詢問著台南的真實空間為何的同時,答案便存在於人們真實的日常生活當中。

- [1] 「葉石濤全集-小說卷二」,葉石濤,國立台灣文學館,p.274

- [2] 「葉石濤全集-隨筆卷一」,葉石濤,國立台灣文學館,p.111

- [3]「葉石濤全集-隨筆卷二」,葉石濤,國立台灣文學館,p.117

- [4]「現代小說概論」,張堂錡,五南圖書出版股份有限公司

徐鉦儒

建築系畢業,喜歡胡思亂想。