文:林輿先(社團法人臺灣交通安全協會顧問)

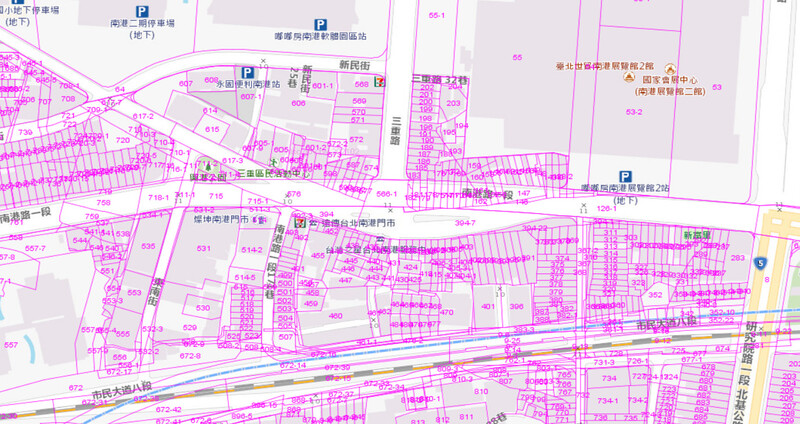

相較於上篇的路網結構,路口幾何設計一直是民眾討論都市交通問題的熱門議題,尤其畸形路口本身就是複雜的存在,其原因不只是因為動線本身的複雜,而是路口幾何議題乃路網結構問題的延伸。本篇將談及台灣路口幾何的樣態與設計調整方向。

消除畸形路口並進行路口幾何調整

道路相交宜盡量趨近於90度垂直,對於車輛之視距(直視察覺目標物至停車的距離)及視區(左右觀察的視野)較佳,有利於車輛轉彎操作並減少轉彎視野死角,尤在大型車比例較多的道路上更為重要。故在都市計畫或新闢道路的過程中,應盡可能消除畸形路口,並針對相交道路進行路口幾何改善,將有助於降低未來交通事故發生機率。

許多都市計畫區從發布實施到現在,從未處理土地紋理的衝突,例如計畫道路直接從一片整齊的土地中穿越,導致土地畸零、建築形狀不完整等問題,土地使用效率低落。對於計畫道路與土地紋理不相符的計畫區,就必然要調整其中一項因素,例如省道臺11號線在知本鄉的路段就是依照土地紋理調整道路走向的案例,不僅避免畸零地產生,又能減少土地取得成本。

資料來源:內政部營建署城鄉發展分署全國土地使用分區資料查詢系統

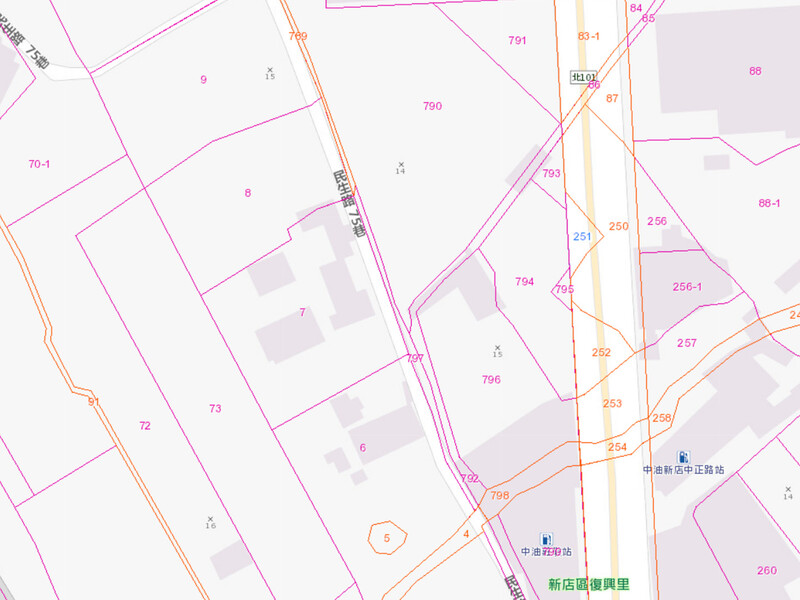

資料來源:內政部營建署城鄉發展分署國土規劃地理資訊系統圖台

資料來源:內政部營建署城鄉發展分署國土規劃地理資訊系統圖台

資料來源:內政部營建署城鄉發展分署國土規劃地理資訊系統圖台

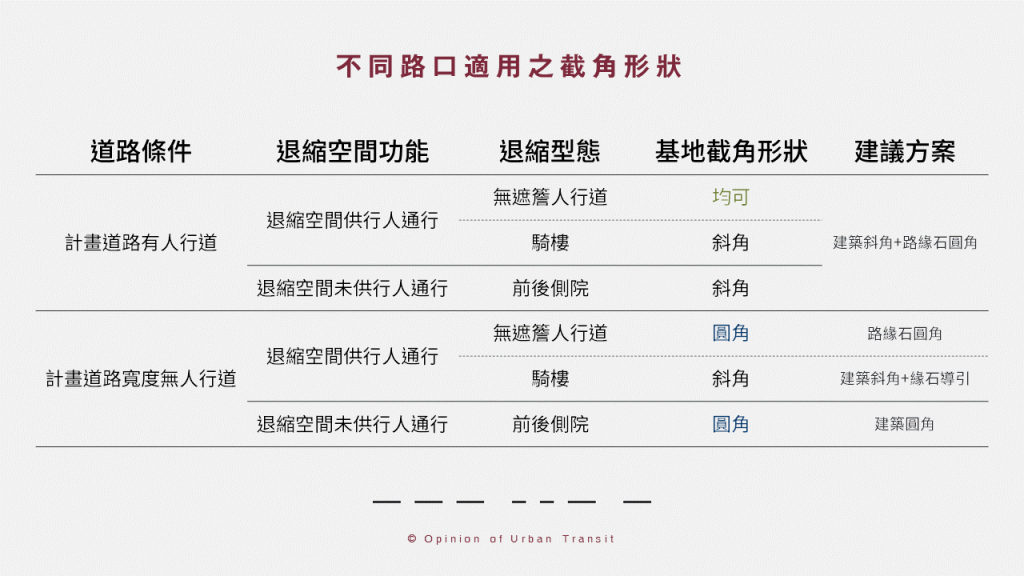

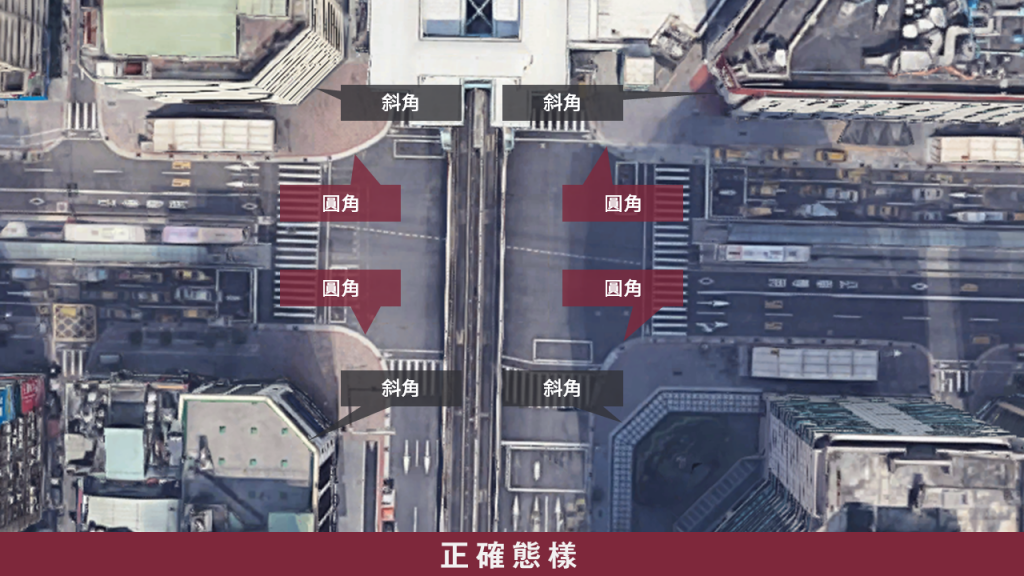

確立路口截角的原則

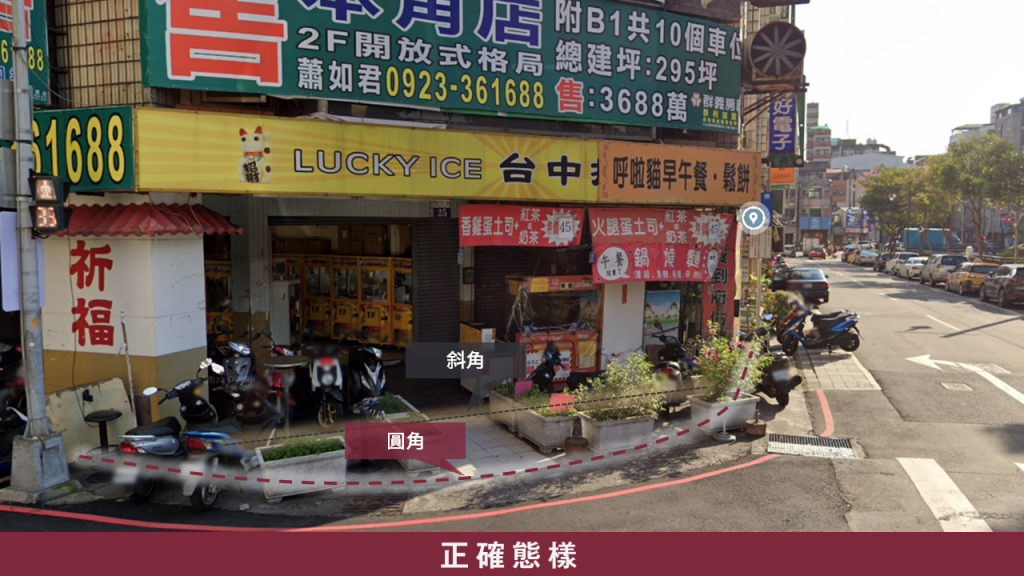

路口截角則是都市計畫道路必備的路口處理項目,但是標準路口截角的規範有為圓角與斜角等兩套系統,故許多都市計畫區常出現截角形狀混亂的狀況。

筆者粗淺歸納,斜角的邏輯是依照路口視區範圍實施截角、圓角的邏輯則是依照車輛轉彎半徑實施截角。其中,前者是為了避免路口視野範圍受阻,故建築線指定應當適用斜角;後者則是基地退縮後的空間供行人通行,其邊緣為導引車輛轉向之路緣石,故應當適用圓角。

針對騎樓或無遮簷人行道兩種「供行人通行」的退縮空間,兩者適用的截角方式有不一樣的條件。其中,騎樓涉及建築結構物,截角應提供路口視區範圍,故須選用斜角;無遮簷人行道則因為路緣石應順應轉彎半徑,故須選用圓角。筆者建議,針對道路寬度不足之都市計畫區,應讓兩種截角並存,以「建築物採斜角、路緣石採圓角」為原則,再依「建築是否緊鄰道路邊界」來歸納路口處應採圓角或斜角,釐清圓角與斜角之邏輯關係。

另外,臺灣機車盛行,騎樓斜角易成為機車違停區域,建議以路緣石、地磚鋪面等方式順修成圓角修飾路口幾何,有效解決誘發違停之模糊空間,並作為行人於路口停等之聚集或緩衝空間。

資料來源:Google街景圖(筆者後製)

資料來源:Google街景圖(筆者後製)

資料來源:Google地圖(筆者後製)

資料來源:Google街景圖(筆者後製)

資料來源:Google街景圖(筆者後製)

資料來源:Google街景圖(筆者後製)

資料來源:Google地圖(筆者後製)

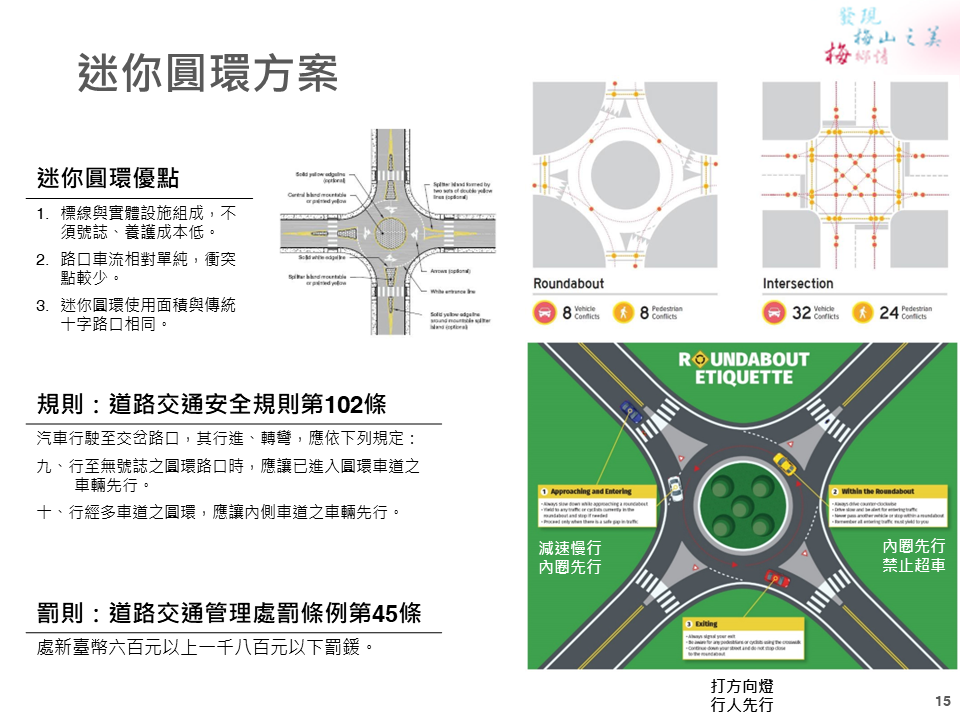

適當運用迷你圓環設計緩解車流衝突

相較於早期都市計畫將圓環作為廣場與地標設計,現代圓環主要作為交通控制設施的功能,實際上是一座超大截角的路口,配置如同前述:建築以斜角設置、路緣石則以圓角設置。

圓環半徑除了依照設計車種而定之外,應沿右轉切線配置,以避免反向操作方向盤,既能順應駕駛操作亦減少連續左右轉向之不適感。若要討論圓環是否比十字路口需要更多空間,端看設計車種而定,設計車種越大、所需轉彎半徑越大,圓環的轉彎半徑自然也較大。

現代圓環路口幾何如同一般路口,但車流變得相對單純且能應對迴轉與左右轉車流之紓解,亦能減緩畸形路口之車流衝突,並有助於抑制車速。透過圓環,多方向車流可被轉化為單一車流,駕駛只需要注意圈內來車即可決定匯入時機。

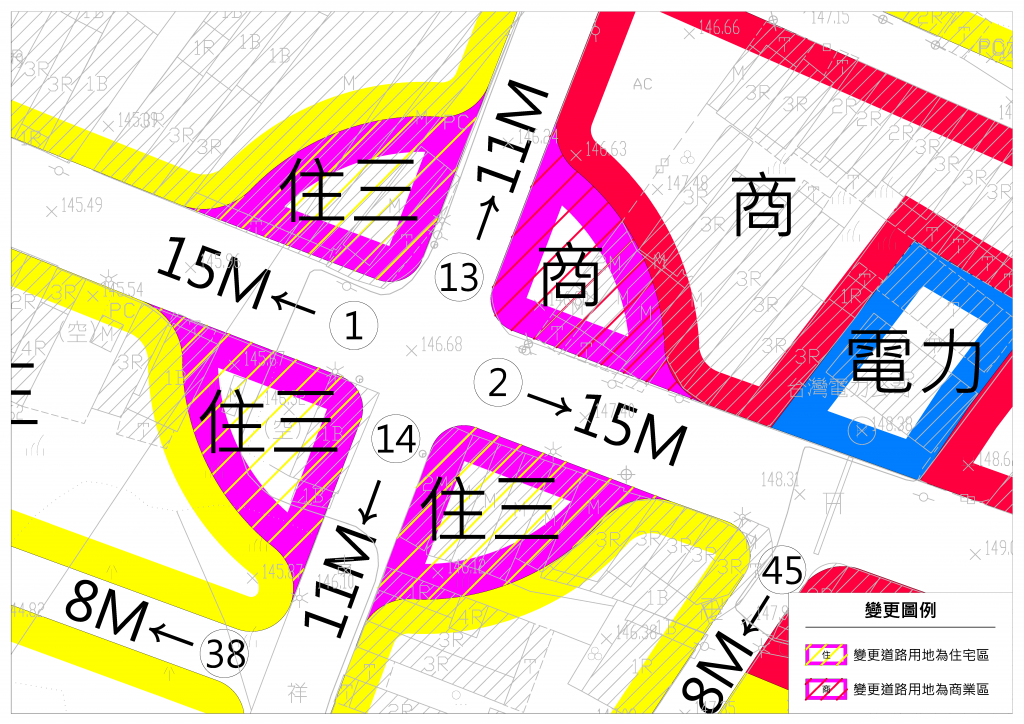

筆者過去承辦梅山都市計畫第四次通盤檢討的時候,接獲民眾陳情要廢除中山路與吉祥街口的圓環預定地,原因是現況十字路口之外的土地數十年未取得,且評估之後亦證實不論是圓環或十字路口,均不影響道路服務水準,所以於本次通盤檢討時予以廢除。筆者推測這座圓環的幾何,可被歸類為早期都市計畫的圓形廣場設計,用於創造視線與人潮集中的節點,但不利於車輛轉向。然而都市計畫中針對道路空間的存廢,首要考量的觀點常常非交通因素,而是建築線與土地使用的問題,例如原本有臨路的基地是否變成袋地、是否尚能指定建築線等,而非計畫實施時路口幾何的合理性。

不過好消息是,因為這裡的土地權屬經歷數十年仍保持原樣,土地只有分割而幾乎沒有單獨轉售,所以圓環內外的土地權屬高度雷同;又因為變更案本身就是涉及地主透過人民陳情管道提出,所以圓環協調會的進行格外順利。

對於鄉鎮中心而言,有無圓環的重要性在於促使外來車輛進入人口密集區前改變行車速率與駕駛行為,故筆者認為「提升路口安全」是設置圓環的優勢之一。若僅追求快速的思維,將與市區道路與市中心「減速慢行」的原則背道而馳,對於當地居民來說並非好事。筆者認為,若要強化圓環功能或改善路口幾何,首先應當廢除過時的圓形路口;變更後產生的正常路口範圍,亦可創造出幾何較為優良的小圓環。因此從另一角度來看,這是道路瘦身(Road Diet)的一大勝利,不僅廢除「多餘的」道路空間,還可以將未徵收土地還給原地主,維持土地使用效率。

資料來源:變更梅山都市計畫(第四次通盤檢討暨都市計畫書圖重製)案(公開展覽版)(筆者繪製)

資料來源:變更梅山都市計畫(第四次通盤檢討暨都市計畫書圖重製)案圓環廢除協調會簡報備片(筆者製作)

囊底路的幾何配置:道路應成水滴型

囊底路可限制車流進入並提供車輛迴轉,讓鄰里單元內的交通動線單純化。在早期的都市計畫當中,為了促進鄰里區內行人通行的便利性,會在許多囊底路設置人行步道銜接其他道路,但實際上常供車輛通行,破壞原本囊底路的結構。

國內有許多囊底路的設置如同圓環一樣,都是呈現一個圓形的區域,這樣的形狀其實不符合車輛轉向軌跡,也會降低毗鄰土地使用效率,故囊底路的幾何配置,應為道路呈水滴型、建築截角呈本壘板形狀。

在某些地區,因應都市計畫區的擴大、調整發展區範圍或調整毗鄰土地使用分區型態,原本位於發展區邊陲的囊底路又被向外延伸或打通,導致既有道路範圍成為圓形的畸零土地,例如中和區部分工業區囊底路因鐵路廢除改為道路後,原為鐵路邊緣的囊底路被迫「重見天日」,使路口幾何極為怪異。

在實務上,囊底路延伸後產生的多餘土地,其建築線早已被指定,通常會被變更作為廣場或綠地使用,實際上則是被用來停車。然而筆者在此大膽建議,若未來不再有囊底路需求,不如藉此變更機會恢復道路兩側毗鄰分區使用並調整建築線位置,俟未來建築物重建時即可依照新的道路範圍興建,提高土地使用效率。

資料來源:內政部營建署城鄉發展分署國土規劃地理資訊系統圖台。

資料來源:內政部營建署城鄉發展分署全國土地使用分區資料查詢系統

資料來源:Google街景圖

資料來源:Google街景圖

資料來源:筆者繪製

喜歡設計但考不上藝術學校、喜歡工程但數學不好選讀文組,最後於大學與研究所分別主修都市計畫與運輸管理。目前正職為工程師,兼任交通安全協會與森林城市協會顧問,並經營「都市運輸觀點」粉絲專頁。

在〈如何透過都市計畫端改善道路安全?確立路口幾何設計的原則(中)〉中有 1 則留言

很期待 下一篇!!