文字:陳毓文

圖片:關心天橋議題的夥伴們

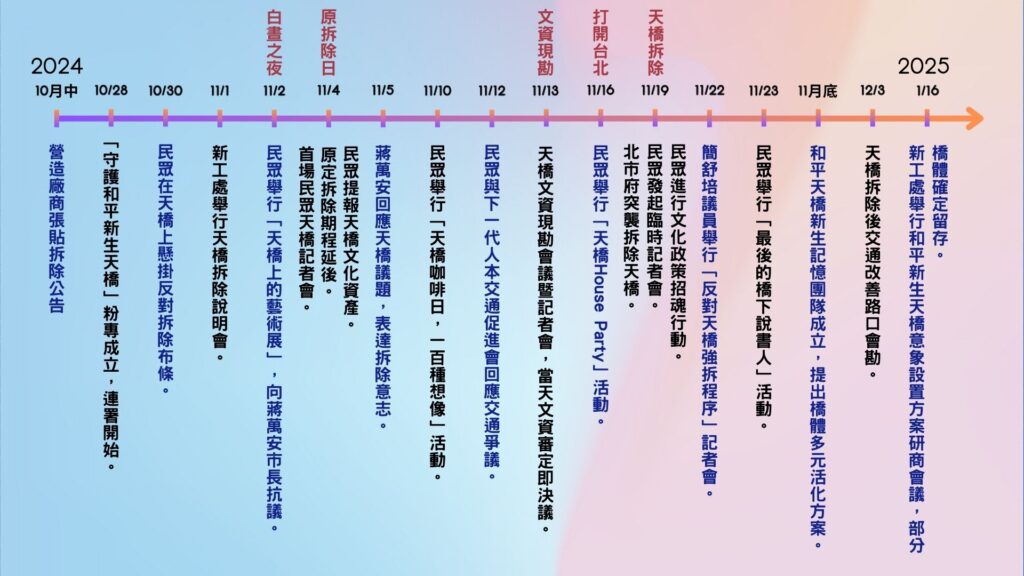

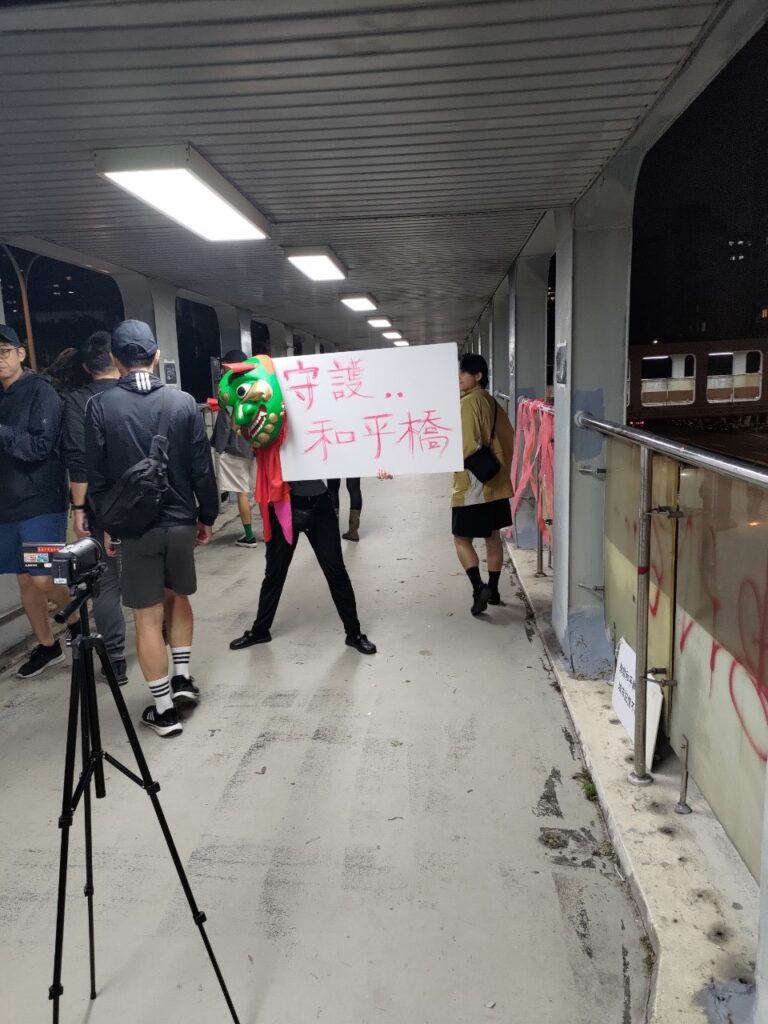

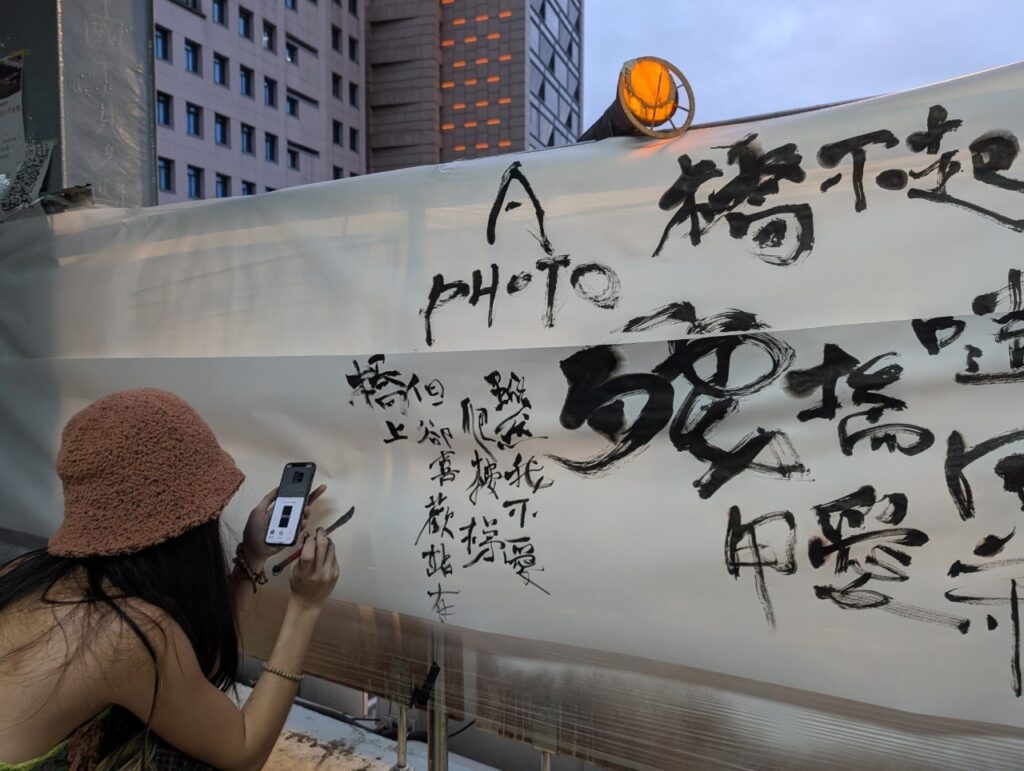

「社會分析、價值澄清、政治協商、建立制度」這十六字,說來簡潔有力,似乎在空間政治的討論中順理成章,然而實踐起來步履維艱。在筆者參與和平新生天橋行動的過程中,如何在整體行動提供實質協助或找到自身崗位是門課題。相較之下,反而是在這座天橋上的藝術介入,讓筆者意外地收穫不少紅利,更藉由時下社群媒體引發話題,進而促成為期兩週多的擋拆熱度。

回顧近年來學生針對空間爭議所發起的抗爭活動,相較過去已有顯著減少,而和平新生天橋的事件無疑成為近年都市中少見、面對社會爭議而被重新聚焦的亮點。筆者從一開始協助在天橋上懸掛布條,到後來持續參與這場運動,得以親身經歷並累積下如此豐富的街頭場景記憶,與其間錯綜複雜、充滿張力的議題辯論。

紀錄片:紀錄片《再會,新生和平天橋》

天橋不同於私有產權爭議的特性

在國內,針對天橋拆除而引發規模性的民眾抗爭,實屬罕見,能夠引起廣泛關注與討論,進而使市府需認真擬定應對策略的案例,更是屈指可數,而和平新生天橋正是其中極少數的例子。與以往涉及日式宿舍保存、非正式聚落維護、區段徵收或鐵路南移等議題所引發的拆遷爭議相比,天橋議題的特殊性,可能在於其獨特的區位條件:橫跨四個街口,部分更跨越主幹道,從管理權責到法規制度,本身即存在許多模糊地帶與操作彈性。

此外,與具產權的私人住宅不同,和平新生天橋的所有權屬於臺北市政府,是一項全然公共性的交通設施,不牽涉到居民是否具備居住事實這類在過往保存行動中常見的主張依據。這一點,讓此次的保存倡議呈現出截然不同的特質,也帶來利弊兼具的局面。一方面,由於天橋每日與大量市民產生接觸,其具體可感的存在促使許多民眾主動關心、甚至表達支持;但另一方面,反對的聲音同樣龐大,形成強烈的民意分歧,這也使「民意」成為本案中既關鍵又最為棘手的因素。事實上,從最初里長群的決議過程,以及市議員對此議題的處理方式,便可窺見其中的複雜與掙扎。

不就拆個天橋嗎?

和平新生天橋,橫跨於和平東路與新生南路交會口,四十年來默默承載著無數居民的步履與記憶。當守護天橋團隊開始展開一系列抗議行動時,許多民眾乃至市府內部恐怕都滿頭問號,畢竟自2022年起,柯文哲市府早已陸續開始拆除市區內的天橋,為何如今拆到和平新生天橋,卻被迫暫緩、甚至引發強烈反彈?

其實市府內部對此事並非毫無察覺,稍後將在「突襲策略」一節中進一步分析。但對於和平新生天橋的「特殊性」須如何詮釋?臺北市各大取景地點涵蓋捷運站、地下道、公園、市場等公共空間,單就「被取過景」而言,很難成為說服一般居民保留天橋的有力理由。然而,這座天橋竟被取景次數之多,李安、楊德昌、外國電影攝製團隊,以及五月天、楊乃文、鄭怡、持修、美秀集團等超過四十組藝文創作者,皆曾選擇以和平新生天橋為背景,國際代表性的影視產業可見天橋蹤影,即便是知名的基隆中山陸橋,恐怕也未曾擁有如此頻繁的曝光量。或許,這座天橋真的蘊藏著某種難以言喻的美感與地景特質。

實際登橋走訪,不難見到許多攝影師駐足捕捉市景,其擁有難得的遮陽避雨頂蓋,搭配等距分布的方框結構,構成整齊對稱的深景畫面;再加上細緻的迴旋樓梯設計,熟悉攝影語彙的專家可體會此構圖的可貴之處。不僅如此,天橋陪伴周邊居民長達四十年,附近五、六所學校的孩童,從上學、放學、去公園、回家,都與這座天橋有著日常的連結。老年人、情侶、學生、上班族、獨行者等,因遮蔭與擋雨的便利,在橋上逗留、互動,久而久之,產生了豐富多樣的生活記憶與故事。

而影視作品的創作,也讓許多影迷前來朝聖,使天橋逐漸形成一座具備國際知名度的城市地景。當我們身處臺灣,很容易對身邊的地景視而不見,甚至難以察覺它們的代表性與價值。即便是古蹟,我們往往也難以產生感動或投入。這是否意味著我們沒有文化?還是說,我們從未在教育中學習如何去愛自己的土地?

針對天橋拆除,新工處與交通局提出一系列主張。他們順應當代「以人為本」的交通策略,指出天橋屬於過去時代的產物,基於維修成本高昂、使用率下降等原因,主張應予以拆除。交通局提供的路口車禍數據,乍看之下頗具說服力,彷彿將行人傷亡的責任全然歸咎於天橋本身。然而,臺灣交通議題的網路聲量極高,只要一聽「天橋造成視線死角、大A柱導致車禍」,輿論立刻一面倒地支持拆除,卻鮮少深入探討行人穿越線若劃設在橋柱前方,究竟是天橋的錯,還是駕駛沒有減速的責任?

「使用年限四十年」則成了此次市府最具殺傷力的論點,儘管我們也找來土木、工程、建築專業人士說明:「四十年」並非所有公共建設的統一標準,然而面對媒體輿論的擴散與市府話術的擬定,「人本交通」、「交通優化」、「使用年限」等一連串專業術語一旦拋出,往往便能快速收編民意,讓民眾不禁感嘆:「公部門考量真是周全,充滿專業性…」

但市府的大方向真的錯了嗎?其實並不然。與我們同樣追求人本交通、改善通行環境、營造更優美的都市視野。然而,身為設計領域出身的人都明白,設計從來就有千百種可能,人本交通也可以有多種展現形式。再抗爭期間,「守護和平新生天橋」粉專不斷地向大眾與市府進行對話,貼出市府口中這些政策概念的替代方案,希望能引起討論與對話,可是真正閱讀了這些內容的人並不多,願意好好了解的人更是稀少。

即便如此,民眾仍會在說明會與粉專上發聲抗議,因為那是他們僅存的發聲管道。遺憾的是,民眾所關心的「遠未來」,與市府專注的「近未來」(呂欣怡,2015)從未在同一個語言平臺上交會,這正是溝通屢屢失效的核心原因。例如,居民所訴求的文化記憶與城市感情的長遠展望,與市府所主張的行車視線、交通安全的立即績效,彼此幾乎沒有交集。現實情況是,市府對文化與居民記憶並不在乎,因為它們無法帶來直接的收益。因此,文化觀點與工程觀點之間的對話基礎已然瓦解;即便我們努力接觸工程議題、嘗試建立共同語言,依舊難以奏效,因為市府從未真正準備好「對話」。

市府的突襲策略

早在2015年,柯文哲市府曾針對和平新生天橋進行封橋測試,後續也曾委託里長進行居民意見調查,以評估天橋存廢。當時因大量居民表達反對意見,拆除計畫最終作罷。然而此次蔣市府的作法卻大異其趣:不僅完全未進行任何封橋測試,甚至將里長決議視為定案。三位里長中只要有二人同意,拆除即刻啟動。雖然這種「二比一即通過」的簡化模式看似粗暴,但在蔣市府的治理邏輯下,卻是既定策略的延續與體現。

市府本就知道這座天橋過去曾因民意反彈而拆除失敗,因此此次刻意不召開任何說明會或公聽會,只張貼一張A4紙張公告,將「通知」視為與民眾「溝通」的全部形式。這樣的隱性操作,無非是為了閃避再次遭遇反對聲浪。然而,自從新工處因輿論壓力被要求召開拆除說明會,加上「白晝之夜」期間,市長公開致詞時現場即爆發抗議,市長於隔日便急切表態,實際上形同向市府各部門下達了明確指令,此案「只有拆除」一個方向。

因此,在11月19日之前,無論是市府辦理的說明會、記者會、還是文資現勘,均未對拆除進程構成任何實質阻力,內部一律視為「已完成溝通、定案執行」。這也造就了臺北市有史以來最快速的文資現勘安排與審議結果:快到公文尚未送達發起人住家,天橋樓梯就已全面封閉並進入施工階段。里長未獲通知、現場警力與工程人員皆為臨時調度,連公車司機都在當晚才被臨時告知改道資訊,毫無準備。在如此倉促混亂的程序中,所出現的諸多行政瑕疵,未來皆可被一一檢視與追究。整個過程展現出一種莫名其妙的緊急與強勢態度,市府從一開始便未有任何實質溝通的誠意,種種所謂「程序」僅是形式表演,甚至在民眾尚未完全理解狀況時,大型機具已駛入施工現場,開始進行破橋工程。

這一次,臺北市政府的高傲與冷漠更顯得與市民之間的鴻溝難以跨越。或許,是因為這幾次民眾的自發性動員規模與持續力遠超預期,使政府感受到恐慌,加上天橋成為一次高度關注、未達市府預期「迅速平息」的事件,讓市府將「天橋議題的失敗」視為無法容忍的政治破口。為了避免其他公共工程也遭遇阻礙、確保都市更新的龐大利益不被影響、維繫里長體系的忠誠與服從,市府不得不強硬,勢必要把這座天橋拆除到底。

景觀與多元專業看天橋

天橋確實可能對都市天際線或整體景觀產生影響,但和平新生天橋憑藉其獨特的興建工法、大安區居民的深刻記憶,以及豐富的影視作品取景歷史,早已成為老臺北市不可或缺的景觀元素。本身遮陽避雨的功能與等距方框的構造相得益彰,使其成為影視與攝影愛好者的天堂。整體天橋與都市空間的融合,更創造出道路、天橋、公園與遠方山巒延綿連續的景致;從天橋上俯瞰的視角,能一覽烏來、陽明山、101等地標,這種都市高處的觀景經驗無可取代,唯有站在橋上,方能在車陣之上欣賞風景、紓解心神。令人遺憾的是,與和平新生天橋同期即將拆除的中正文林天橋,已在此波行動中悄然消失,該橋不僅是交通設施,更能讓人在都市之中遠眺文化大學與壯麗的陽明山景,與捷運同高度,體驗城市的另一種層次。若所有天橋皆被拆除,我們將失去寶貴的城市觀景視角。而臺北早已缺乏能夠站上高處俯瞰城市的公共空間。

後續在與時任臺大城鄉所所長康旻杰老師聊起天橋時,有一段談話特別令人印象深刻,值得分享他對於天橋的獨到理解。他舉了幾個國際案例來開展想像,例如西雅圖著名的高速公路公園(Freeway Park),該地的洲際公路直接被覆蓋於巨大的人工地盤底下,整體不只是橋,而是一座巨型公園。公園內的任何角落幾乎聽不到車輛往來的噪音,反而透過人工瀑布創造出模擬自然的白噪音,彷彿進入了「賽拉俱樂部」(Sierra Club)式的自然體驗空間,那種塵囂之外的瀑布聲,讓人仿若置身於山野之中,其實這樣的活化與設計概念並不難想像。尤其自從紐約 High Line 啟發全球之後,韓國首爾的 7017 步道、西雅圖近年的多樣橋型實踐,都展現出大量關於「天橋作為都市地景」的多元想像。

然而,康老師認為,天橋最難被書寫與論述的,不在設計或規劃層面,而在於珍惜一種與脆弱情緒共處的存在經驗。當人處於天橋上,往往不是為了某種理性目的,而是陷入一種與都市既親密又疏離的微妙距離,這樣的空間包容著一種內在極度脆弱的狀態。

康老師回憶自己在西雅圖求學期間,最震驚的是得知該城市竟然擁有全美最高的自殺率。這與人們對西雅圖的Bumbershoot與美好自然環境的印象形成強烈對比。他提到西雅圖有座「自殺橋」(或稱自殺點),曾是多起墜橋事件的地點,那是一座看似通往某處、卻突然結束的未完工高架橋,許多人在終點前選擇往下墜落。他說,原感覺這些故事有點不可思議,但日久便能理解那種情緒與心境。

當人們談起自殺時,常會提到「懼高症」(Acrophobia),但高處真正令人恐懼的是什麼?有人說是「怕掉下去」,但另一種更深層的說法是:「怕控制不住自己想要跳下去的慾望。」這兩種心理狀態截然不同,前者是防禦,後者則是一種難以抗拒的吸引。

但天橋的感受卻與有斷點的高架橋不同。康老師常常站在水源天橋上,白天看著下方的羅斯福路,遠望蟾蜍山,但到了夜晚,那股寂寞感則格外強烈。那是一種都市性極為濃烈的寂寞,作為都市中無數個體中的一個原子,人會感受到前所未有的孤獨與脆弱。他提到,這種情緒其實早在1920年代,齊美爾(Georg Simmel)就曾以「大都會與精神生活」之名描述,大概都可以理解都市是漠然,又有一種很難以言喻的匿名性的自由。而天橋,正是這種心理狀態的臨界地帶(critical distance),讓人既能批判城市的不公,又能體會自身的脆弱與不堪。

站在橋的兩端,彷彿站在懸崖邊緣;但站在橋的中央,則像是被兩隻手輕輕撐住,可以選擇左或右,但不一定非得往下。這種支撐,不僅是物理上的,更是心理與情感上的包容。在這座橋上,人會產生「我可以活下去」的感覺。或許在無人山林更容易滋生墜落的念頭,而都市反而給了某種支持。這樣的辯證與轉換,其實都在橋上真實地發生。

這段經驗最難寫,也最難被論證,但這些價值與別緻感受,是老師認為要留下天橋的原因。當一個人站在天橋上,並不是因為理性規劃或設計意圖,而是因為那座橋保留了與都市保持距離的空間,也因此擁有了批判的角度、脆弱的感知、以及對不完美自己的體認。你會知道你不是堅強的、不是無敵的,但也還沒到跳下去的地步。天橋給了一個人一種特殊的中介位置,你不屬於它,但你深刻感知到你就是它的一部分。

天橋行動的田野觀察和心情寫照

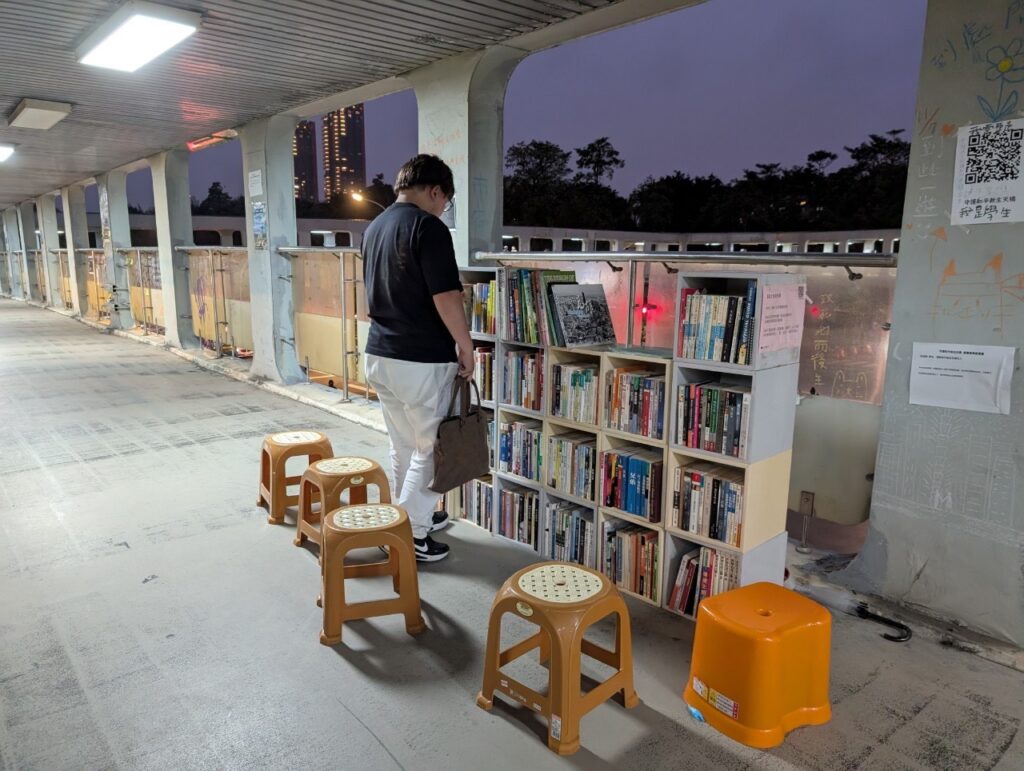

新工處受市議員要求,舉行了一場引起眾怒的拆除天橋說明會後,城鄉所便於白晝之夜打出天橋藝術展的第一槍,爾後,大安居民便自發討論出「天橋的一百種想像」作為行動主軸。除了每天有許多大安「閒人」固定巡邏,很快就出現青年居民自籌的「天橋咖啡日」,也有影視專業的居民號召七位DJ,合辦兩日「天橋 House Party」;竹風書苑老闆甚至搬來成箱書籍與椅子,把橋變成了「天橋書房」;民眾自備野餐墊劃出「發呆區」「躺臥區」;也有人自帶畫具,在橋上免費幫路人畫肖像,活動接二連三,彷彿橋成了一個臨時自發都市節慶。這些行動,只是在居民自己的社群群組內隨意聊聊就成形,或許正是因為里長的不支持與拆除的迫切危機,才促成如此豐沛的行動能量,這樣的行動力確實讓我們大開眼界。而這些活動的目的,為了回應北市府所述天橋使用率低、關心天橋人數少,以及天橋僅存通行需求的論述,當天橋只剩下拆除的作法,100種想像也都灰飛煙滅。

至於筆者自身,一開始並不覺得自己能給出對於天橋真誠的情感回應。進入守護天橋的團隊多半是出於同儕義氣,而不是強烈的信念,若沒親身經歷過相關事件,有些議題確實很難產生共鳴。更何況,「天際線」、「都市景觀」這類議題偏向主觀性的論述之爭,也曾設想拆除與否對都市未來景觀的不同可能,甚至認同某些以人本環境、使用率為依據的論述,說不定拆除在某些面向上或許更有利,承如景觀學會的回應所言:若純從功能與效率出發,拆除似乎合理,而少數具有文化與歷史意義的空間,就更需要仔細說明它的價值。這些價值,正是在拆除說明會上,以及居民自發行動的過程中,我才逐漸理解、並深受觸動,也正因為這樣的契機,我才真正認識這座原本與我生活沒有太多交集的天橋。

紀錄片:SU:MI | Extempore Motion | Overpass Selection_新生和平天橋 | 16th Nov 2024

紀錄片:天橋上的眾聲

天橋的近況

天橋拆除後,有一段時間被暫時廢置在六張犁社宅旁的空地上,等待後續的剁碎處理。這段時間內,雖然共同參與抗議的民眾熱度稍微降低,但仍有地方居民自發組成「天橋活化團隊」,積極延續行動。他們自行發起、串連民意代表跨區合作,並成功與新工處、文化局、區公所、公車處等相關部門展開溝通。雖然過程中仍發生部分天橋遺構遭偷偷拆除的事件,但截至2025年4月的狀況確認,最後留下三座遺構會保留下來,並進行後續的活化規劃。

這段過程中,民眾與公部門之間的溝通方式其實有不少值得觀察與學習之處。例如,我們可以理解到:公部門原本完全可以選擇將天橋全部剁碎殆盡、不留任何痕跡,也無需多花力氣處理所謂「遺構活化」。然而,拆除後此議題的正當性與社會關注度仍然高漲,再加上拆除過程中暴露出諸多行政瑕疵,使得市議員得以提出強烈質詢,形成施壓的正當理由。也因此,天橋活化保存的議題被再次抬升,迫使新工處正面回應遺構問題。在各種協調過程中,民眾或許也需評估是否應暫時放下對公部門的憤怒與失望情緒。

新工處聰明地更換了負責天橋案的主責人員,使得民眾難以對準具體對象發起批判。若在原本難以促成的協調會、公聽會上引發衝突,反而可能讓公部門更加消極面對、降低合作意願,也難以實現民眾所期待的活化成果。 新工處在首場公聽會上,即要求民眾進行活化提案簡報,將責任反丟給民間,但大安區居民展現出的專業實力不可小覷,最終仍在會議中完整描述了活化構想,目前為止的兩場會議中皆可看見民眾以積極、熱忱且友善的態度參與討論。雖然首場活化公聽會尚未達成共識,但新工處副處長在會議結尾仍給予民眾一段正向的結語與可期待的回饋,為第二場公聽會鋪下了可能的延續路徑。

在這些公聽會中,由民眾自組的活化小組也顯得格外重要。大安區人才濟濟,從穩健的老師、熟悉結構與設計的建築師,到富創意的居民,集結成具備專業與想像力的團隊。他們提出將遺構改造為涼亭、公車亭,或堆疊重組為新的裝置藝術空間。儘管創意豐富,但活化的「選址」仍是充滿爭議的一環。大安森林公園原本是多數在地民眾心中最理想的設置地點,但因涉及里長與野鳥協會等不同利害關係人的反對,導致會議中甚至出現情緒激烈的場面,有人憤而離席,也讓積極參與的居民感到心寒。新工處作為會議主席也不得不多次打圓場。這些情形反映出一項公共設施的活化,背後往往伴隨著多重利害關係人的協商、磨合與權衡。

民眾也因此重新思考是否有其他更合適的活化地點,或轉換活化方式以因應現實限制。這些討論仍在進行當中,過程雖然艱辛,但也是對「公共參與」最深刻的一次集體學習。

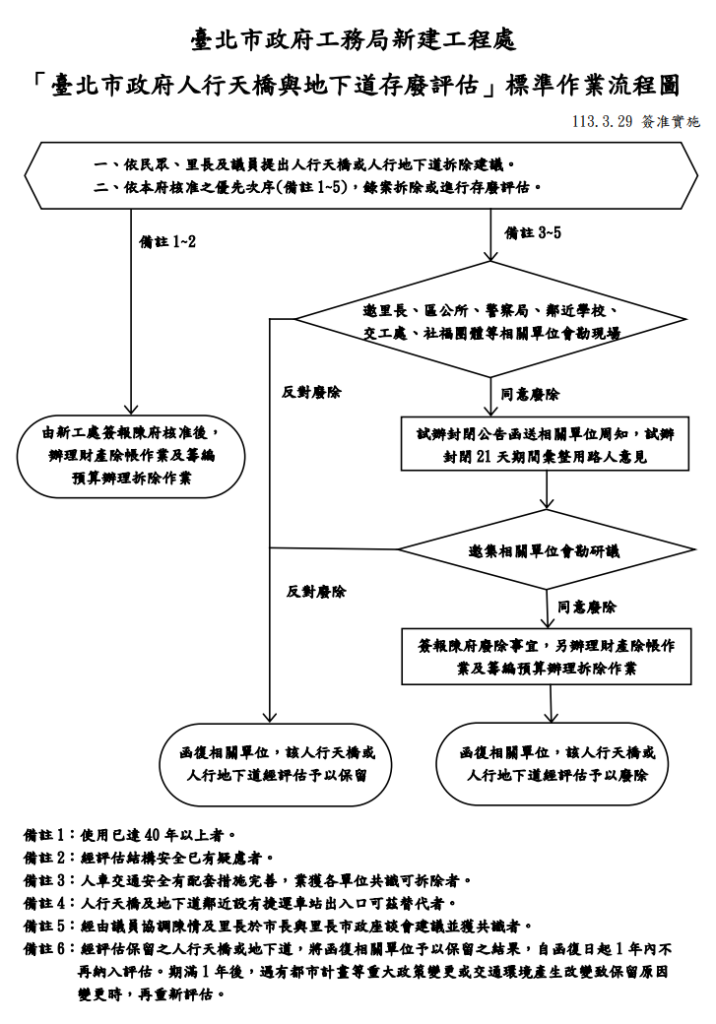

大型公共設施存廢的規劃政治

目前最令人憂心的部分,是市府內部的決策制度。以最近的公館圓環拆除案為例,有不少人質疑其「決策過於倉促,似乎僅為展現魄力」。這樣的現象在現任市長任內似乎已屢見不鮮。以目前新工處針對天橋與地下道存廢所訂的評估規定為例:凡使用年限超過40年的天橋,可直接申請拆除(臺北市政府工務局新建工程處,2024);未滿40年的天橋,則需經過評估與地方民意調查等程序,才能決定是否保留。也正因如此,和平新生天橋無需召開公聽會,僅在民眾強烈要求下才舉行一場「拆除說明會」。同理,像銘傳國小天橋、行政院天橋、平樂天橋等,皆因已達40年使用年限,未來市府可依法直接拆除,無需諮詢居民意見。

現代都市規劃的核心觀念,正是如何尋找公民共同行動,來應對集體關切所帶來的挑戰(Healey, 1992b)。在民主體制中,應重視民眾參與與開放的規劃態度,此舉有助於防止當局濫權,也能避免政策落入少數人狹隘利益的操作之中(Robert A, 2023)。會議雖常被視為公部門與民間之間的溝通管道,但實務上,即便有會議,也未必真正納入民意,有時僅為了走完流程,而非進行實質協商。

和平新生天橋之所以引發抗爭,正是因為「溝通管道已被封閉」,在天橋隨時可能被拆除的情況下,民眾唯有訴諸輿論作為方法、藝術活動介入作為方法、文化資產保存作為方法、抗爭作為方法及要求交通先改善作為方法等等,才能延遲或抵制市府的既定作為。可見在目前的拆除程序中,這類達40年年限的天橋,完全沒有提供公民進行「理性溝通」的機會,規劃者未設置協商機制,決策者則可逕行裁決,這樣的制度設計,顯然與民主政體所應具備的公開、審慎、參與機制背道而馳。因此,比起個案天橋未來能否保存,更重要的是,應當正面檢視新工處目前的「存廢評估作業流程」,將其作為制度改革的核心戰場。

順著前述觀點,我認為較可行的作法,應該是市府先針對該路口進行最「安全」的改善方案研究、調查與評估,提出多個可能方案,再藉由公聽會形式,邀請地方里長、居民、專業團體共同討論。透過充分的資訊揭露與說明,讓公部門勇於面對民意、吸收建議,從中辨識出最能回應地方需求的方向。若民眾反應強烈,且認為方案與實際需求相違背,這些方案便應退回市府重新研議。最終,重點仍在於建立一個能真正「溝通」、「協調」、「回應」的決策體系。

2024年入選威尼斯影展的《青春末世物語》劇中寫實地呈現了,以「安全」為由來凌駕所有民主溝通過程、進行強勢決策,絕非理性作為。尤其是和平新生天橋經過多次辯證後,事實上並無結構安全問題,因此交通局才會轉而引「橋柱影響行車視線」與「肇致死亡車禍」的案例作為說詞,而這段說法本身也充滿爭議。當「為了安全而拆」的天橋都無法提供任何公眾參與的空間時,未來臺北市其他大型公共設施的存廢討論恐怕也難以期待。倘若市府繼續以形式主義包裝「專業決策」,卻不願真正面對居民的情感與需求,那麼我們只能不斷地透過抗爭與輿論逼迫體制對話,卻難以建立一個真正民主、透明、負責任的規劃制度。

要說這場運動的議題似小,其實不然。它牽動了市府動員上百名警力待命、登上新聞版面、市長親自出面表態,甚至最終真的有一部分實體空間得以保留。那麼,這場行動算是失敗嗎?似乎不能僅僅因為天橋不再是「完整的天橋」就認定它為失敗。畢竟,所留下的一切,都是在反覆的協商、政治角力與妥協過程中所取得的結果。這些過程與內涵,正是我們在強調社會脈絡與都市政治的規劃系所特別需理解與培養的。真的希望更多學界人士能與有志行動的學生們多方對話與溝通,親身了解這些複雜情境,而非以成敗二元論來界定一場行動,可能就會澆熄更多學子的憧憬與行動熱情。

參考資料

- Healey, P. (1992) Planning through Debate: The Communicative Turnin Planning Theory. Town Planning Review, 63, 143-162.

- Beauregard, Robert(2023)《規劃理論的進階導引》(錢伊玲、王志弘譯)。新北:群學。

- 呂欣怡,〈會議做為未來時間性的匯集與競逐:臺灣離岸風電環評的民族誌分析〉。 《臺灣人類學刊》18(2):79-128。

*封面照片:俯視和平新生天橋。(圖片來源:北斗星拍攝)

臺北人,畢業於景觀設計學系,現就讀台大城鄉所。喜愛老東西的收集控,對於文化資產感興趣,但由於自家突如其來的議題必須走跳在公聽會之中…

發佈留言