文:T.H. Cheng

「時間」是當代地景建築最喜談論的核心議題。地景設計總愛強調時間性(temporality)的重要,物換星移、時序代謝…自然的力量結合人類施為,都能賦予地景更豐富多變的風貌,也在不經意之間,給人們帶來一絲驚喜。

然而,它看起來也像是一個偽命題。一位德高望重的中國景觀大師曾說,因為「景觀本身就是時間」的。[1]人類學家班德(Barbara Bender)認為地景是「物質化的時間」,更正確的說,是「處在物質化之中的時間」。雖然人們經常渾然不覺,得透過縮時 (time lapse)等攝影技術,才能更具體掌握它的流動。

人人都在談論時間,您可能也聽過聖奧古斯丁的名言: 「時間是什麼? 你不問我還知道,一問我就迷失。」有位數學家兼科普作者,發現他的韋氏字典用了一千七百五十六的字的條目來定義時間,而這僅僅是嘗試而已。[2]

圖片來源: Static No.12 (seek stillness in movement) by Daniel Crooks, Anna Schwartz Gallery

在地景建築的領域裡,時間同樣被廣泛討論著。它經常伴隨著一些曖昧而討喜的用詞,例如生長、動態、過程、改變…等等。除了它抽象的物理性質,人們似乎更強調主觀的心理感受。經驗豐富的設計師能預見樹苗成熟的尺寸,保留生長空間,也能從一塊新製鋼板看見斑駁生鏽的痕跡,並為業主提供更好的建議。

但時間也同樣玩弄著設計師,它經常不按照安排好的劇本走,還走在很前面,「春歸在客先」。與其說是「我們捉住了時間,不如說是它攫取了我們」。[3]本文簡介幾個地景裡關於「時間」的迷思,試圖帶領讀者認識它的狡猾與善變。

圖片來源(上): ASLA 2007 Student Awards (下) Michel Desvigne paysagiste, Greenwich Millennium Park, London

快與慢

1890年,當美國景觀建築家歐姆斯德(Frederick Law Olmsted)受邀為芝加哥設計世博會園區時,他一開始推辭了,理由是時間太趕。他終其一生都在考量長遠的效果,不惜犧牲眼前短暫的利益。以紐約中央公園為例,他種植的樹木至少要四十年才能繁盛茁壯。[4]

「快與慢」在地景建築裡是個有趣的對比。設計往往要求快速,工期往往要求緊繃,趕在截止期限內交圖,早已是景觀人的日常。市面甚至出現不少強調「省時」的參考書,例如在業界被視為經典、人手一冊的「景觀建築省時規範」 (Time-Saver Standard for Landscape Architecture)。省時在業界被視為美德,然而自然的法則往往悠哉悠哉,萬物終有時,它們不按照人類時間的邏輯運作,也不在意人類的著急。

快與慢之間的張力,近年來也體現在一些高速發展的都市區域。土人景觀幾年前在貴州省六盤水的明湖公園,將一個堆滿都市廢棄物的汙染基地,轉化為一個多功能的濕地公園。階梯狀的整地,生態草溝,豐厚的植栽,取代了原本堅硬的混凝土河道,不但減緩了暴雨水漫流,還淨化了雨水,兼顧了生物棲地的復育。本案訴求的「慢下來」(Slow Down),讓它獲得了美國2014年的景觀年度大賞。慢下來的不只是水流,更是生活步調,以及對待自然棲地的態度。

圖片來源: National Park Service, Frederick Law Olmsted National Historic Site

隱埋與揭露

時間像一把雙面刃。一方面,它能埋沒地景裡的真實,如同一座沙漠覆蓋的地底城市,隨著時間積累,從此隱姓埋名,遭人遺忘。另一方面,它也能一點一點揭露真相,讓不為人知的地底化石浮出表面。

也許時間就是與記憶的關係。擅長描寫記憶與遺忘的小說家石黑一雄,他筆下的偵探曾說,所謂的真相,並不是停留在過往某個時間點,尚待發掘的不變事實。相反的,隨著事過境遷,直到某一天,懸置的記憶缺口被打開,帶領人們回到當初事發的時間點,才往往真相大白。[5]

說起來,地景設計師正像那一位偵探,在基地上追尋線索,探求真相。第一時間的著陸(Landing)印象往往主觀,且未必真確,但藉由不斷往返於基地,我們得以抽絲剝繭,解鎖並贖回記憶。因此,等待事件發生一段時間後再來調查,也未必沒有好處,尋找所謂的蛛絲馬跡,永遠不嫌晚。因為腦海中的記憶,乃至於真相,總是會隨著時間經過,不可避免的鍛造重組的。

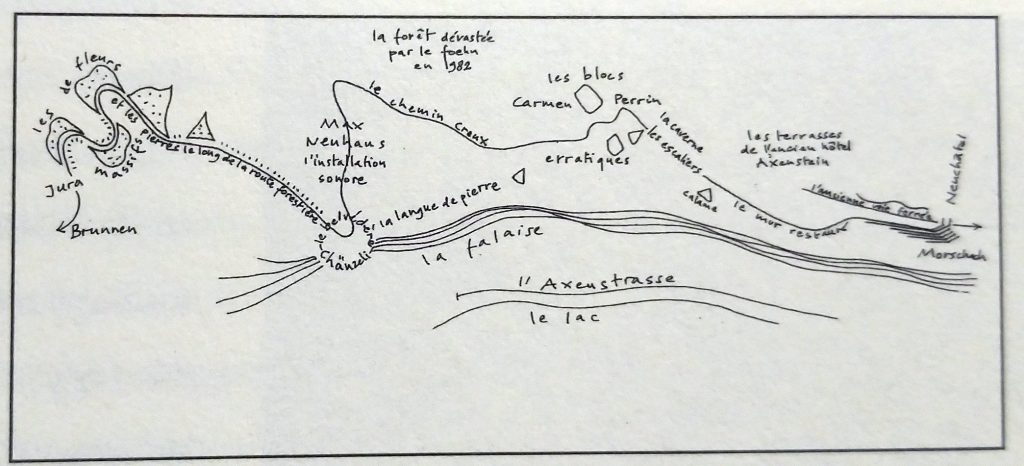

瑞士地景建築家Georges Descombes,擅長以最低限度的擾動,來尋找地景裡遭人淡忘的痕跡,喚醒過往的記憶。這些痕跡對他而言,並不只是線性的歷史產物,更多是來自不同時空線索、人為自然力量作用下的混合體。早在1987年,他和藝術家Richard Long等人共同設計一條位於瑞士琉森湖畔的步道,他們日復一日在基地上,只是行走觀望與感受。最終決定不在步道上放置任何多餘的添加物,移除無謂的導覽牌與設施,強調使用者自行詮釋體驗的空間,因為人們所須的一切,早已都存在那裡。這種看似無作為(Doing Almost Nothing)的手法,背後其實經歷了縝密複雜的跨領域合作。[6]

圖片來源: 翻拍自Recovering Landscape一書p.80

線性與循環

時間的線性或循環,本身就是西方哲學裡一個古老的二分法。多數人們對時間的印象是線性的,它像是生活背景裡一個假想的時鐘,永遠滴滴答答往前走,無法回頭,也像一把飛箭,朝單一方向無限延伸。然而,對某些古希臘哲學家來說,時間是循環的,他們相信,當某天宇宙行星以固定週期回歸到它最初形成的位置,毀滅性的災難降臨,一切將周而復始,永劫回歸,日月星辰、天地萬物回歸到最初的運行軌道。

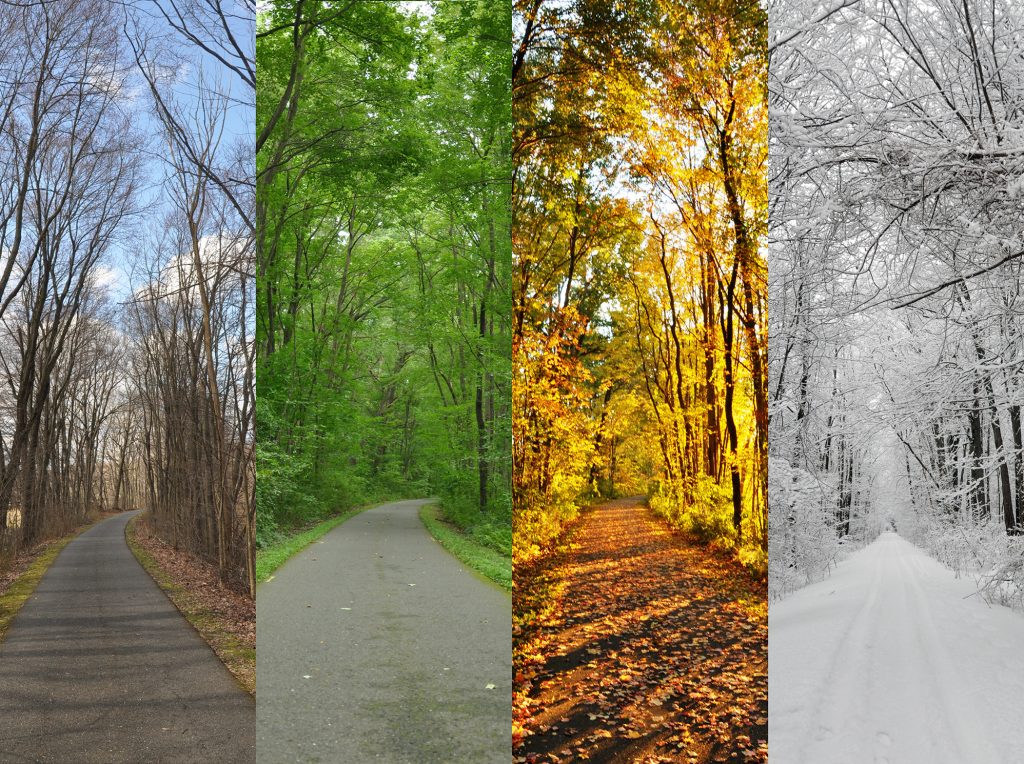

如果把地景裡的時間視作一種度量系統,它同樣也展現了線性或循環的特質。[7] 四季更迭、潮起潮落,看似循環,植物生長,生態演替,看似線性。然而,若我們將眼光放遠,百萬年、數億年,從深度時間來剖析,造山運動、岩石風化、淤泥沉積、海岸侵蝕…許多看似線性的歷程,也都被認為是地球深歷史周而復始的一環,這當中更經歷了好幾世代科學與宗教的激辯與典範轉移。[8]

永恆與轉瞬

時間也是令地景不同於建築、雕塑等藝術的因素之一。關於這點,美國現代景觀設計運動的主要推手羅斯(James Rose),在「庭園的解放」(Freedom in the Garden)一文說的深刻:

「地景設計使用的媒材,相較於建築或雕塑,通常是持續生長、不斷變動、蓬鬆而不穩定的。再者,它的水平向度遠大於垂直向度,範圍則由天空、地形、植栽所決定,更加廣闊悠遠…然而,建築、雕塑等藝術並非如此,它們的尺度,一開始就預先被僵固的媒材所決定了。」[9]

先不說現代建築與雕塑,歷史上有太多人造地景同樣在抗拒時間,追求永恆。古代帝王陵寢,盼千年不壞,與天同壽。即便在今天,橋梁、隧道等基礎建設,總希望盡可能延長使用年限,發揮最大效益,堅固、耐用持久被視為理所當然。

相反的,有些地景卻刻意在追求短暫。克里斯托與克勞德(Christo and Jeanne-Claude)這對搭檔,擅長透過包裹的手法,簡單深刻的彰顯「暫時性」這個概念。由於從來不找贊助廠商,他們每一件作品,從發想、籌措經費到批准往往曠日費時,有的甚至長達數十年,然而最終成果經常只有短短幾天。他們包裹的對象尺度是驚人的,從一棵樹,一座橋,到一座海岸線,這麼做的目的之一,正在提醒人們重新感知不被注意的日常地景。如今隨著他們離世,這種轉瞬即逝的特質,卻透過照片流傳了下來。

圖片來源: “Verhüllter Reichstag” by Songkran is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

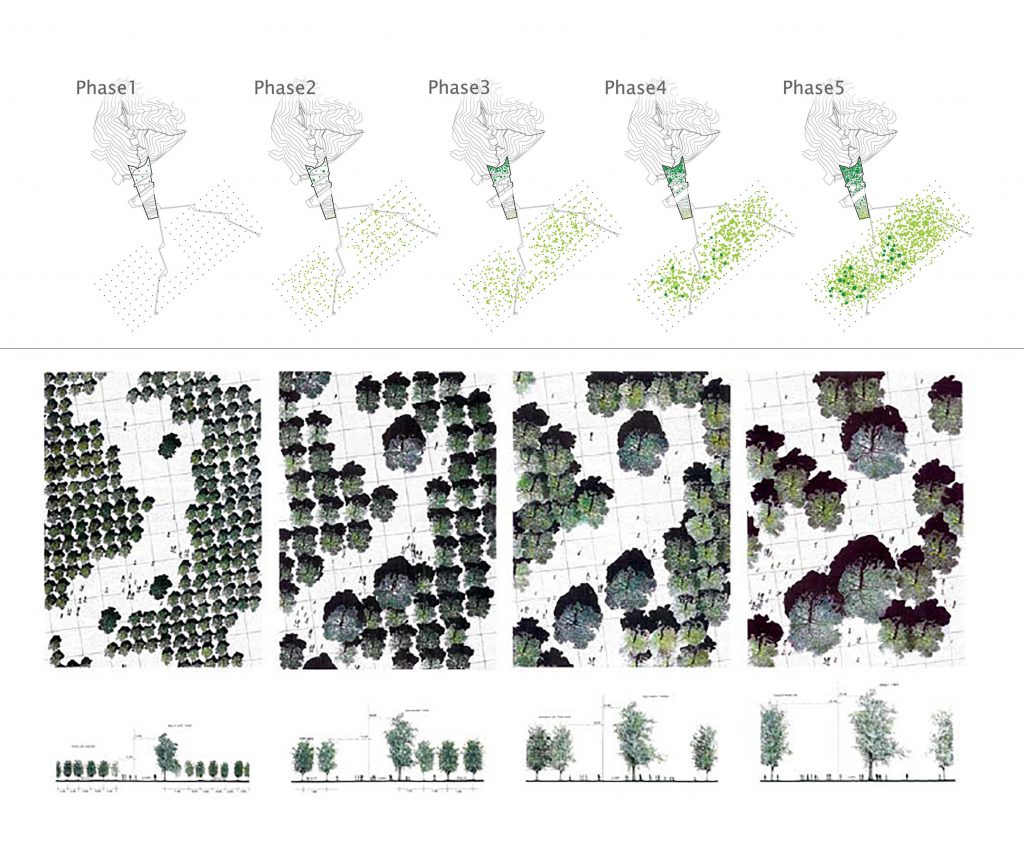

時間的展演

景觀繪圖如何表現時間? 時間的展演,是否真如設計者所想? 我們在學校評圖的場合,都能看到以時間表(timetable)呈現的手法。它彷彿在預測基地未來的樣貌。平面圖上的綠色圈圈漸漸變大、野草漸漸蔓延、海水慢慢覆蓋…,就像一部縮時攝影,時間被切分成片段展示。儘管沒人敢肯定,這看似可預測的將來,有多少程度是一種經過加工的想像。

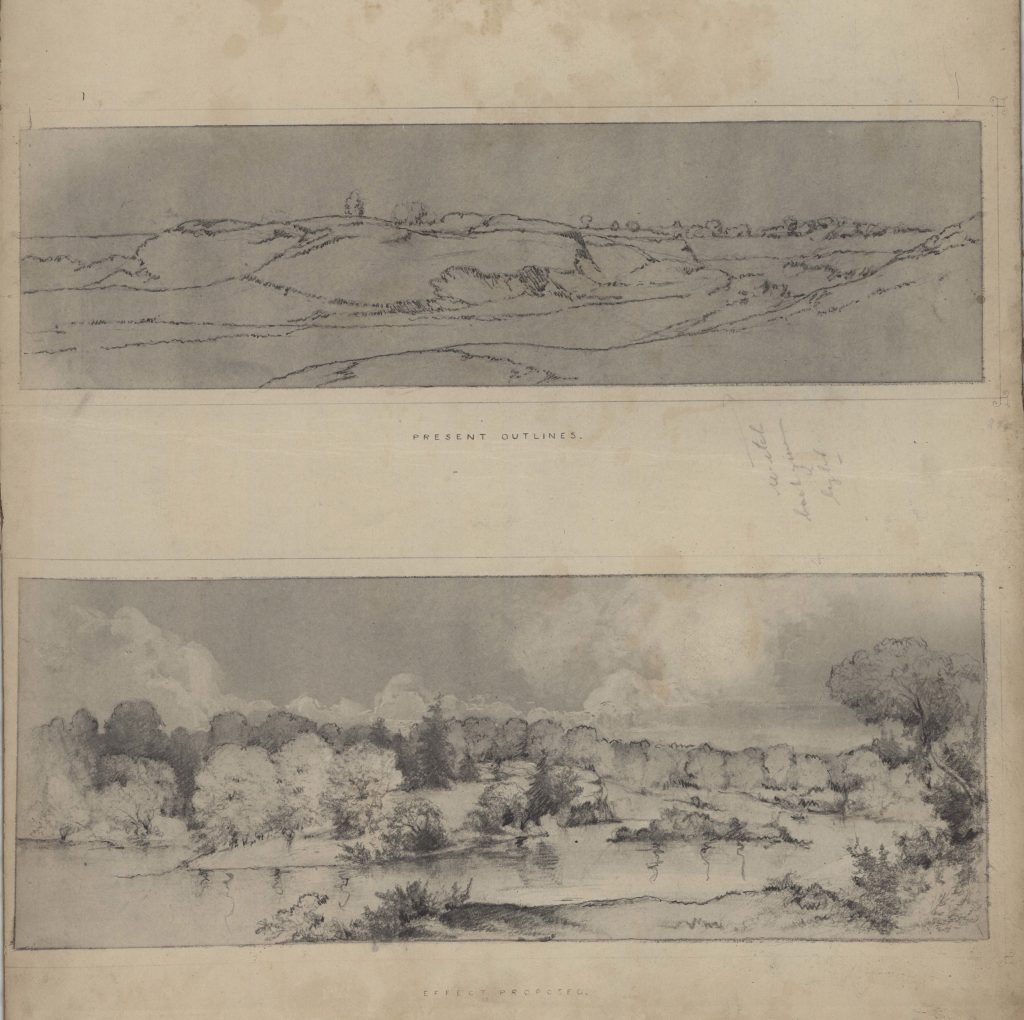

最早用繪圖來捕捉「時間差」的地景設計師,有可能是十八世紀英國的造園家亨佛萊•雷普頓(Humphry Repton),他著名的紅寶書(Red Book),同樣以翻頁的方式展示了景觀改造前/改造後(Before/After)的樣貌,這是一種有效的溝通工具,儘管令人耳目一新,然而它呈現的依然是某個「靜止」的時間點。因此,它是否仍忽略了地景本質上「未完成」的特質?

圖片來源: https://www.themorgan.org/collection/humphry-repton/sketchbook/123227/18

地景「未完成」的特質,設計師們都心知肚明。然而現實上,他不能不靠一張靜止的渲染圖,來說服業主。一幅草木繁盛、飛禽走獸的美好遠景,誰不愛呢? 但恐怕也沒人敢保證,要花幾年幾月才能達成這種效果。或許人們寧願相信的,未必是可預測的將來,反倒是時間本身的力量,以及它作為一種開放式的迴路,與隨之而來的無窮潛力。

據說,自亞里斯多德發表「物理學」以來,至今已經有超過二十萬篇文章書籍探討「時間」概念,其中有多少與「地景」相關不得而知。[10]本專題無意再次強調地景裡時間的重要性,也並非要建構一個二分法的論述框架,而是透過檢視時間的切片,梳理兩者之間的張力、複雜與矛盾,說不定也能夠重新看待時間,並超越對它的迷思。

圖片來源:作者

[1] 原文出處:俞孔堅.(2014).時間景觀.景觀設計學,2(1):5-7.

[2] 參見「解剖時間:從科學、哲學、歷史到個人經驗,我們如何看待、研究與感受時間,思考時間的真實與虛幻?」一書

[3] 出自電影「年少時代」(Boyhood)台詞

[4] 見歐姆斯德傳記:A Clearing In The Distance 一書385-386頁

[5] 出自「我輩孤雛」一書引言

[6] Georges Descombes, Shifting sites. The Swiss Way, Geneva (1999)

[7] 此處借用荷蘭地景設計師Noël van Dooren的定義

[8] 關於地質學裡時間線性或循環的論述,可參考顧爾德(Stephen Jay Gould) 的著作: Time’s Arrow, Time’s Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time

[9] Rose, James C. “Freedom in the Garden.” Pencil Points. October 1938, 19: 640-644.

[10] 近年來,哈佛設計雜誌、賓州大學設計學院LA+ Journal、中國景觀設計學前沿等出版社,皆有推出時間相關的專題。

當過除草工人,寫過學術論文,做過地景設計。