文:孟宗

(部分文章曾刊於〈尋找景觀〉,2017年四月號《綠建築》雜誌。)

「商店大街幾乎是還不錯。」(Main street is almost alright.)范圖利(Robert Venturi)於 1966 年出版《建築的複雜與矛盾》(Complexity and Contradiction in Architecture)書中這麼說。這本書吹皺了當時建築討論的一池春水。范圖利說他寫的這本書應該名為「閱讀建築」,我們閱讀建築地景的意義,就像我們讀書一樣,舊的文字卻有新的意義,也會有各種解讀方式。這些解讀會基於過去的經驗,也把現代建築論述中缺席將近半個世紀的歷史帶回建築理論的中心。12 年後他和妻子迪妮斯以及同事艾森豪出版了《向拉斯維加斯》學習一本書,去年迪妮斯領取珍德魯建築獎(Jane Drew Prize)的時候說,「人們已經向拉斯維加斯學習,但是學了不到一半。」(People have learnt from Las Vegas, but they haven’t learnt the half of it yet.)。對某些人來說,他們或許必須對所謂「後現代建築」裡面各種庸俗華麗的亂象負責,然而關於建築中的模仿與創作,仍然少有人能夠觸及他們的深度。他們對於建築語言和意義的探討,以及日常生活風土地景的解讀,也啟發了我們觀看世界的多維角度。

圖一、米開朗基羅設計的皮亞門(Porta Pia, Michelangelo, Rome)

范圖利在《建築的複雜與矛盾》書中討論的歷史,或許不是一般藝術史上著名的案例。例如書本的二版封面以米開朗基羅為羅馬城所設計的皮亞門(Porta Pia),從城內和城外接近,各有不同的入口門廊,也有一個通廊,本身就是一棟建築物。如同建築史家艾克曼(James Ackerman)所說的,米開朗基羅的建築委託案從來都不是一個完全空白、毫無限制的基地,總是會有各種現有的、既存的狀況和限制。他會根據這些當地的現狀,採用一些舊的元素,稍微改變或是扭轉一下,或是以放大、縮小,植入、破除等手法賦予它們新的意義。也因此米開朗基羅在建築史中的地位和繪畫、雕塑一樣,時常被歸類為古典形制開始發生轉變的開端。范圖利受到這些現成狀況和新增設計之間的對話所吸引,因為這些設計本身就是歷史和創新之間的對話。藉由這個動作,他也把日常生活帶入藝術創作的論述中。他也引用了文學家艾略特(T. S. Eliot)來定義他心目中的詩意:

詩人不斷運用語言文字的些微改變,不斷把他們以新的突兀的組合並置在一起…。這個技法在詩這個媒材看來或許很基本,在今日也使用在另一個媒材上。普普畫家藉由改變文脈或增大尺度來替尋常的元素賦予不尋常的意義。藉由「感知的相對性和意義的相對性的介入」,新事物中的老套(cliche)會形成豐富的意義,在模糊的狀況下,既新也舊,既平凡又生動。

因為《建築中的複雜與矛盾》這本書的出現,建築史的教學在 1980 年代之後又再度回到建築設計的核心課程中。書中批評了近代建築師如葛洛培(Walter Gropius)的重複單調,也間接的批評了葛洛培本人將建築史排除在建築教育的核心課程之外的行徑。可能較少為人知的是,作者對於萊特(Frank Lloyd Wright)和科比意(Le Corbusier)仍然賦予高度的評價。畢竟這本書是紐約現代美術館「建築報告」(Papers on Architecture)系列的第一冊,初版比較像是一本手冊(pamphlet),後來重新再版之後成為橫式翻閱的書籍。碰巧這本書也是分成十篇,然而這本書不是獻給奧古斯都皇帝的維楚維亞的建築十書,也不是寫給新興資產階級的亞伯提的建築十書,而是屬於專業領域內的建築理論書籍。然而也因為范圖利對於文學和意義的思考,「一個地方、一棟建築或是一首詩,如何收納各種複雜和矛盾?」這樣的問題,不僅可以出現在同一句話中,也可以成為設計課堂中的討論話題。

圖二、迪妮斯・史考特布朗,約1966年攝於拉斯維加斯。(Denis Scott Brown at Las Vegas Studio, c. 1966. Courtesy of the Robert Venturi and Denise Scott Brown / Architectural Archives of the University of Pennsylvania)

圖二、迪妮斯・史考特布朗,約1966年攝於拉斯維加斯。(Denis Scott Brown at Las Vegas Studio, c. 1966. Courtesy of the Robert Venturi and Denise Scott Brown / Architectural Archives of the University of Pennsylvania)

後來范圖利把目光從歷史轉移到消費地景,連他的妻子迪妮斯・史考特布朗(Denise Scott-Brown),以及同事艾森豪(Steven Izenour),三個人一起帶耶魯大學建築系的學生到賭城去上課,研究賭場五光十色的賭場設計和沿路的巨型看板(billboard,俗稱 T-bar)。這些庸俗豔麗的建築,在他們的眼中卻成為建築設計的課題,這些研究和分析的成果後來也在 1972 年出版成為《向拉斯維加斯學習》(Learning from Las Vegas)這本書。對三位建築師來說,拉斯維加斯所代表的各式各樣的建築,並非抄襲與混亂的商業建築,而是本身帶有隱藏秩序的溝通系統。他們更延續了「大街幾乎是還不錯」的包容態度,在街上看到混亂的都市景觀,卻在高速公路上看到有秩序的符號系統,他稱之為「修辭學的建築」(architecture of pursuasion),兩者都有其隱藏的秩序存在。這不是凱文・林區的都市意象,而是對於建築意義如何傳達的進一步探索。

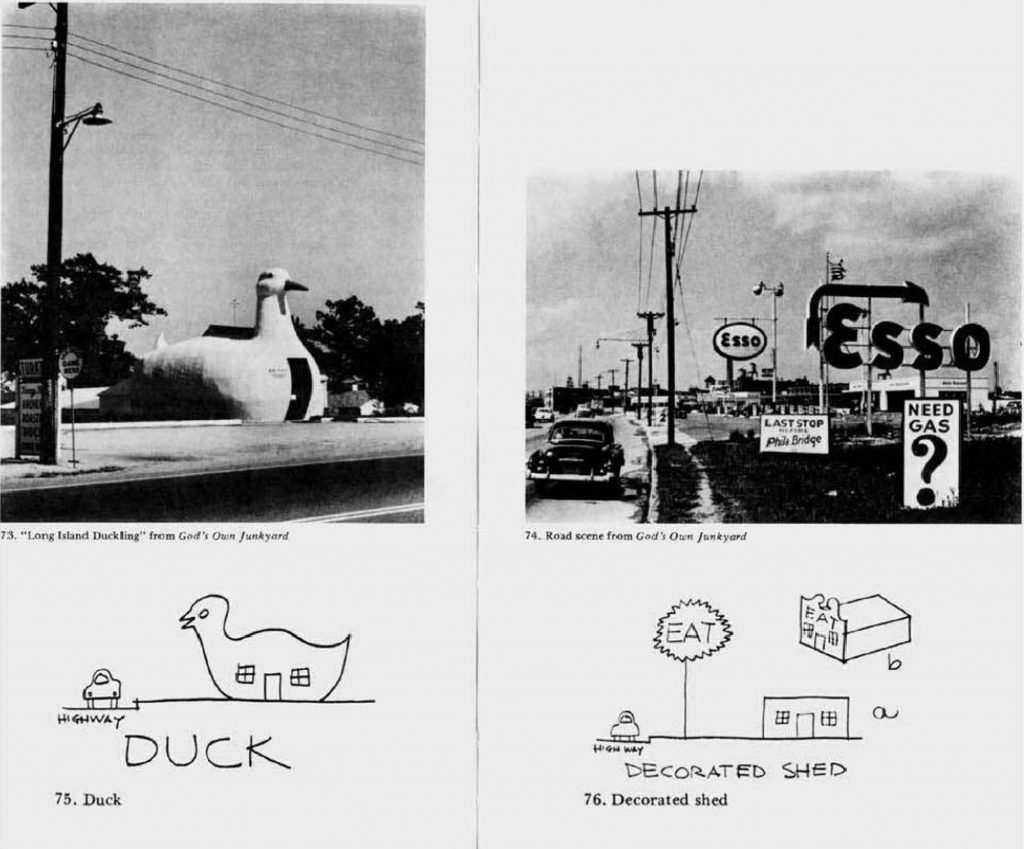

圖三、《向拉斯維加斯學習》書中的鴨子與裝飾性棚架(The duck and the decorated shed in Learning from Las Vegas, 1977, p. 75-76.)

圖三、《向拉斯維加斯學習》書中的鴨子與裝飾性棚架(The duck and the decorated shed in Learning from Las Vegas, 1977, p. 75-76.)

這本書的後半則進一步提出理論架構,名為「醜陋平凡的建築,或是裝飾性棚架」(Ugly and Ordinary Architecture, Or the Decorated Shed)。作者們對於意象的關切,出自於建築作為體驗和情緒,而不是外觀形式的觀點。在這樣的前提之下,象徵性的或是再現性的元素,經常會和建築的形式、結構和空間計畫(form, structure, program)相互矛盾。在各種路邊建築(roadside architecture)的樣本中,他們提出了「鴨子」和「裝飾性棚架」的對比。一般建築的考量不外乎是要滿足空間、結構和計畫(space, structure and program)三者,這裡他們關切的是「意象」這件事情和這三個要素之間的關係。

圖四、紐約法蘭德鎮著名的鴨子建築(The Big Duck in Flanders, New York.)(source: http://www.3nta.com/duck-rules-venturi-big/)

圖四、紐約法蘭德鎮著名的鴨子建築(The Big Duck in Flanders, New York.)(source: http://www.3nta.com/duck-rules-venturi-big/)

位於長島的這隻巨大的「鴨子」其實是一棟餐廳 ,這座建築的意義很明顯,就是反映內部是販賣烤雞和烤鴨的機能。在這裡,建築系統的空間、結構和計畫都融入了這隻鴨子的象徵形式,甚至被鴨子所扭曲。雖然説鴨子的造型很平易近人,但是放大到這個程度,即使在人造都市環境中仍然顯得很突兀。范圖利等人說它像是「迪斯可舞廳中的一分鐘」或舞廳裡的衝撞區,然而也沒有完全的譴責,反而樂觀地認為這個突兀的音高是可以重新調整的,畢竟現代建築的理想之一便是室內和室外的一致。就像學者維尼格(Anthony Vinegar)說的,面對過分暴露的策略不是暴露少一點,而是採取另一種暴露。對范圖利來說,建築的難題不在於內外的不一致,而是必須找到「單純表達自身的完美外部」。

圖五、藍迪甜甜圈的巨大店招(Randy’s Donuts shop and sign)(soucre: John Mueller @ flickr.com)

圖五、藍迪甜甜圈的巨大店招(Randy’s Donuts shop and sign)(soucre: John Mueller @ flickr.com)

反過來說,像麥當勞或藍迪甜甜圈(Randy’s Donuts)那樣的速食餐廳則是所謂的裝飾棚架(decorated shed),它的外觀是個平凡傳統的棚架,只是它的符號是「外加」的(applied)。裝飾棚架把食物和吃這件事情交給巨大招牌上的文字和圖片,建築本身則成為神秘的包裹,裡面裝什麼東西並不清楚,看來彷彿「啟動了某種誇大的『不表現』,一種屏蔽的未知。」因而在維尼格的眼中,范圖利等人關切的不是建築的分類學,而是一種介於觀察者和環境之間的中介的態度與觀察耐心:「在我們對世界上事物或人物的各種分類中,不論是好、壞、最好、最壞,裝飾棚架拒絕給出太快的典範(normative)。」

在范圖利等人的眼中,建築不只是生活的容器,更是意義溝通的媒介。創作者如果不迴避身份的宣告,更進一步將自己暴露在宣告的行動下,建築不只成為景況,也成為景況和景況之間的媒介。藉由這個過程中,觀賞者得以參與環境,重新組構自身的身份之後呈現出來的,也是眾人眼中的另類「社區建築」。因而維尼格指出,《向拉斯維加斯學習》的宗旨表現在「我是紀念碑」的這張圖中,閃爍的巨型看板彷彿是一種嘲諷,又像是人類的眼睛不斷眨眼,好像觀察世界的一扇窗戶,但它更是面對當代建築意義的暴露和詰問。就如維尼格所言:

在這個歷史轉折點上,在不斷改變的都市環境中,建築是否仍然帶有任何聲音?建築如果不再重要,當我們在目前生活的世界中宣告自己的時候,又有什麼意義?建築和設計要多過度才算是過度?多稀少才算是太稀少?我們如何預防建築意義在自己的理想手中窒息(被鎖在裡面)?或者反過來問,我們如何預防建築和充滿媒體的環境相互競爭的時候消失無蹤(被鎖在外面)?

圖六、范圖利於1978年設計的富蘭克林故居中庭(Robert Venturi, Franklin Court, Philadelphia)(source: flickr.com, Vik Thor)

圖六、范圖利於1978年設計的富蘭克林故居中庭(Robert Venturi, Franklin Court, Philadelphia)(source: flickr.com, Vik Thor)

面對符號和意義的雍塞,范圖利和迪妮斯也在許多設計中進行了挪用和拼貼,不論在倫敦國家藝廊的側翼增建(Sainsbury Wing, National Gallery, 1991),或是華盛頓的自由廣場(Freedom Plaza, 1978),都可以見到歷史元素的直接引用、拼貼、甚至刻意扭曲。在費城的富蘭克林故居,他們則傳達另一種紀念性意義的可能。因為原有的故居建築已經燒毀,他們以白色的方形樑柱重建了住屋的骨架,空心的住屋將意義的雜訊降至最低,暗示著原本存在的「幽靈建築」(ghost architecture)。

范圖利的個性溫和,相對的是他的工作夥伴兼人生伴侶迪尼史考特布朗的爽朗直截,這樣的組合也成為他們建築理論中的互補辯證。他和妻子、同事在思考1970年代消費地景的過程中體會到,汽車為主的郊區拓張年代下的商業建築,更值得設計師拿來當作公共建築和住宅設計的靈感來源,因為它們的意義是活的,而不是現代建築中所面對的二十世紀初的工業風格。到了二十一世紀的今天,我們或許會覺得他們過於矯情。在全球氣候變遷、環境議題迫切的今天,他們以商業消費作為設計範本的手法也已經氾濫成災,然而面對日常生活的領域,他們的合作所顯現出來的是一種不妄下判斷,未帶偏見的包容。

在意義的壅塞和無言的結局之間,范圖利的以寫作和建築設計來呈現當代環境中各種言語的渙散、頓挫和拼湊。於是維尼格召喚了三個靈魂來加入這趟言語蹣跚的行列:波特萊爾在十九世紀的巴黎街上,也曾經「被文字絆倒,就像是被路石絆倒,偶爾和朝思暮想的詩篇碰撞。」即使理性如笛卡爾也在《沉思錄》中承認,「令人訝異的是,我的心智多麼容易犯錯。儘管這些沈默的思慮和未曾說出的話語只存在我的內心,我還是被文字絆倒,也差點受到日常語言的欺騙。」最後,畢竟語言哲學家卡維爾(Stanley Carvell)曾經指出,「行走和說話的能力,其實也等於跌倒和結巴的能力。」

延伸閱讀

- Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (Museum of Modern Art: 1966). (中譯:《建築的複雜與矛盾》)

- Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Izenour, Learning from Las Vegas: the Forgotten Symbolism of Architectural Form (Cambridge, NY: The MIT Press, 1977).(中譯:《向拉斯維加斯學習》)

- Aron Vinegar, I am a Monument: On Learning from Las Vegas (Cambridge, NY: The MIT Press, 2008).

- Aron Vinegar and Michael J. Golec, Relearning from Las Vegas (University of Minnesota Press, 2008)

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。