文:蔡淩豪

通過梳理大學校園歷史發展脈絡,認為校園開放空間是個體記憶和集體記憶的物質載體。通過記憶機制存在的校園開放空間對構建師生身份認知,塑造場所精神、延續歷史文脈、構建校園文化有著重要的意義。校園的開放空間營造可分為“場所營造”和“特徵營造”兩大內容,分別對應校園的物質和精神層面。在分析校園記憶特徵的基礎上,認為校園記憶具有可建構性,從而提出校園記憶的開放空間建構的5對基本要素——“事件”與“敘事”,“身體”與“運動”,“交流”與“知識”,“場域”與“景物”,“紀念物”與“符號”。

1 引言

在校園由建築、道路、場地構成的物質容器裡,實際上還容納著另外一座校園——一個空間校園的映射,一座看不見的校園,一座精神的校園,一座由無數在這個校園裡學習生活過的人在漫長的時間裡積累層疊的故事組成的記憶校園。空間校園和記憶校園,共同構成了校園“顯”與“隱”的兩面。

校園擁有多種類型的空間,總體可以將之歸類為建築與開放空間兩大類型。在中國的校園規劃和營建過程中,前者往往更受重視,而後者通常只被認為是建築的連接和過渡。然而,在整個大學的發展歷程中,開放空間始終是大學的核心空間和精神載體。

2 開放空間與校園記憶

通過對大學校園歷史演變的大略梳理,可以明確開放空間作為大學的空間核心和精神載體的重要價值。美國校園被稱為“Campus”,其拉丁文意為“田地”(Field)。除了單純的物質含義,還體現在領地深入地影響整個學校的精神(Genius Loci)。因此,“Campus”一詞具有空間和精神的雙重含義。

開放空間的營造可以從“場所營造”(Placemaking)和“特徵營造”(Placemarking)2個方面構建。

場所營造指校園營造的物質層面,它通過規劃、設計和建造從而塑造校園開放空間的組構和建造形式。特徵營造則通過對校園歷史文化和場所特質的梳理提煉塑造,賦予開放空間能夠成為校園記憶載體的特徵和理由,使之最終獲得精神的意義。

校園的特徵營造就是校園記憶的空間生成,校園空間構築了校園記憶,這種空間既具有紀念、象徵的意義,也具有教育、激勵、傳承的作用。通過校園開放空間新的建造過程物化以及強化記憶,作為後時代的參照內容。校園就是如此反復疊加而生成的。校園記憶的連續性保證了校園作為容器的連續性。而校園連續的變化過程又不斷延續並更新著校園記憶的內涵。

3 校園記憶的基本特徵

義大利語的“university”一詞也可稱為“universitádeglistudi”,意為“專注集體活動”。大學校園是人們的個體記憶和集體記憶最為重要的載體之一。

大學校園作為記憶的載體,呈現出以下的特徵。

1)高度同質化的人群。

2)高密度的集體簇群和圈層結構。

3)規律而簡單的行為類型。

4)文化和價值觀的延續性。

5)豐富的情感性與故事性。

4 校園記憶開放空間建構的基本要素

可建構性是集體記憶最終能夠轉化為特定群體文化和傳統的關鍵——它不再只依賴於個體的不確定的場景記憶,而可以通過更廣泛的媒介(包含文字、圖像、建造行為、活動、儀式等等)來記錄、表述、繼承與再現——校園外部空間由於容納了更多的集體行為,成為集體記憶的最佳載體。校園外部空間的建構過程,其實質就是對於校園記憶(尤其是集體記憶的)提取、重構和空間再現的過程。

重構代表著校園開放空間並非只是過往歷史性記憶的紀念物,通過對“在時”和“在場”的事件和空間行為的挖掘,開放空間可以成為產生新校園記憶的源點,從而進一步構建新的校園場所精神和文化價值。

通過對校園記憶及其開放空間建構的梳理,將其分為以下幾個要素。

1)事件(Event)與敘事(Narrative)

事件和敘事是校園開放空間建構校園記憶的主要內涵。

“一個地方的特徵是由發生在那裡的事件所賦予的。……是這些時刻的活動,參與其中的人,以及特殊的情境,給我們的生活留下了記憶……是由我們在那兒遇見的事件和情境的特質所賦予的。總是情境讓我們成為我們自己”。

事件性是校園記憶空間建構的核心。校園是一個真實的劇場,凝聚了事件和情感。每一次事件都包含了歷史的記憶和未來的潛在記憶。建成的場所空間帶有資訊,在空間中的人依據自己的知覺獲取並解譯資訊,並附加以自身的經驗和記憶,從而使空間具有了意義。正是在這個層面上,空間具有了敘事的可能性。

以開放空間作為主體的事件性和敘事性,可分為“記錄”和“激發”2種類型。

“記錄”是一種被動記憶,對過往事件的“記錄”使開放空間構成校園的紀念物,“記錄”型的敘事空間並非只是簡單地引入或疊加,失去了特定的空間組織,事件將是抽象、割裂、去語境化的存在,意義變得含混晦澀。只有給空間恢復或重建語境,才能構建完整的事件情節,被事件的親歷者和非親歷者理解認同並產生共鳴。

文學上的語義學和敘事學與空間結構、空間特徵結合在一起,以表達事件的過程和含義,進而建構更具文化語境的場域特徵。具有敘事特徵的開放空間可以通過限定性空間結構,蒙太奇式的空間組合,使空間的使用者獲得特定的歷史性“敘事”的閱讀途徑,從而使開放空間具有了表達和言說的自明性。“記錄”性的敘事空間是一種強敘事結構,呈現出秩序性、時間性、符號性的特徵。

而“激發”型的敘事空間,則需要通過空間組構以構建特定的空間氛圍,並使其成為產生事件可能性的空間舞臺。某一類型的事件總是與某一類型的空間相關。幾條彙聚的小徑將生成無數偶遇的事件;一個能夠容納足夠多人的下沉廣場,將可能容納一次令人終身難忘的社團活動;一個宿舍門口的休息亭廊,其發生記憶事件的可能性遠比一個空曠的廣場或者巨大的草坪要豐富。因此,與紀念性空間不同的是,作為未來事件激發器的外部空間,其空間結構往往是非限定性的多線並行式,並非依靠強敘事性的記憶連接,而是與特定的場所和運動相聯繫,採用模糊的功能設定和細膩的情緒置入,從而激發特定的心理感受,引導特定的空間行為。因此,這類事件型外部空間呈現出引導性、暗示性、詩意性的特徵。

日本福岡九州產業大學校園景觀© http://bbs.zhulong.com

日本福岡九州產業大學校園景觀© http://bbs.zhulong.com

2)身體(Body)與運動(Locomotion)

身體和運動是校園開放空間的感知主體和感知方式。

事件與敘事跟身體與運動密不可分。身體是人的個體與知覺,是產生和感知事件的主體,運動是身體在時間中的空間位置軌跡,是感知空間和閱讀敘事的歷時性過程,正是我們的知覺,使空間從“無意義的隱形”狀態中顯現出來,並呈現出某種敘事的結構。我們空間感知過程和運動互為因果——身體知覺導致運動,運動是身體知覺的形式。如在電影《俄羅斯方舟》中,整部電影只有一個長鏡頭,跟隨主角連續穿行在聖彼德堡的艾爾米塔什(Hermitage)博物館的空間。電影片長達99分鐘,這是空間體驗的物理時間長度,但是在空間體驗中綿延出的俄羅斯300年的文化記憶,遠遠超過物理空間和物理時間的限制。

身體和運動成為有關校園記憶的重要組成部分。校園中的身體和運動可分為2種類型——日常性與儀式性。

日常性是反復性中形成的相對穩定的行為方式和日常體驗,校園中存在著規律的重複行為,日常性的身體和運動對應著日常性的外部空間。校園空間,塑造了人的行為特徵,在身體力行的活動過程中,人無意識地感知細微的空間形構變化,空間記憶被這種規律重複反復加強。在感知、運動和記憶疊加的過程中,身體與場所的合併,運動使空間和事件變成“綿延的記憶”。

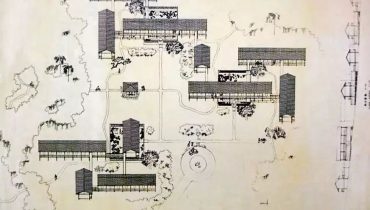

由貝聿銘、陳其寬和張肇康規劃設計的臺灣東海大學,是將中國古代書院空間精髓和現代校園規劃理念融合的傑作。短軸式的空間和無端點的高大紀念建築消弭了空間的明確導向性,在擺脫了儀式感之後,人在其間可以慵懶而隨意地行走,呈現出一種中國畫式的朦朧和曖昧。空間和建築精妙地跟隨著地形的起伏,由回廊串聯起的男女生宿舍有著共同的活動空間,回廊連接著2層的生活空間,又隨著地形的降低轉折入庭院,構成了錯綜複雜、時而疏離時而並置的獨特空間行走體驗。

臺灣東海大學女生宿舍軸側圖©《建築之心 — 陳其寬與東海建築》

臺灣東海大學女生宿舍軸側圖©《建築之心 — 陳其寬與東海建築》

儀式性的運動是非日常性的空間體驗。儀式感通常通過強制性社會實踐,保證傳統延續發展、達到集體認同的行為方式。培根詳細闡述了古希臘的雅典娜節日大道(Panathenaic way)是如何將紀念性、運動的形式組織起來,並成為雅典城建築和規劃發展的中心組織力。儀式性使事件演化成常態的歷史,記憶演化成文化的傳統。因此,儀式性的外部空間,必須擁有構成儀式感的特質,或形成儀式性運動的空間組構——序列性、焦點性以及紀念性。

韓國梨花女子大學外部空間© http://you.ctrip.com

韓國梨花女子大學外部空間© http://you.ctrip.com

3) 交流(Communication)與知識(Knowledge)

交流和知識是校園開放空間建構的主要功能。

交流是校園外部空間最重要的功能,也是構成校園記憶的核心內容。克雷爾·庫帕·馬庫斯在《人性場所——城市開放空間設計導則》一書中引用基斯特所說的,“評價一個校園規劃好壞與否的重要標準是看規劃方案是否最大限度地激發人們與其他學生、教師、遊客、藝術作品、書本及非常規活動的即興交流……校園規劃的功能不僅僅是為大學正規教學活動提供物質環境……只有當校園規劃具備能夠激發好奇心、促進隨意交流談話的特質時,它所營造的校園氛圍才具有真正最廣泛意義上的教育內涵”。

萊斯大學 Brochstein 亭花園© http://www.hse365.net

萊斯大學 Brochstein 亭花園© http://www.hse365.net

隨著時代的發展,大學正在從傳統意義上的學術研究和博雅教育轉向為智力、文化、經濟的複合體;由一個封閉的教育機構轉向一個多元開放的社會綜合體。因此,知識的傳播不再只局限於教室內部。知識與外部空間的結合,使整個校園尤其是開放空間成為科普和教育的場地,成為知識的輻射點,從而構成更為廣泛的、社會性的校園記憶。

亞利桑那州立大學理工學院學術中心© https://www.asla.org

亞利桑那州立大學理工學院學術中心© https://www.asla.org

4)場域(Field)與景物(Sight)

校園記憶的開放空間構建的基本物件,可分解為“場域”與“景物”。

一抹強烈的芳香、一束美麗的鮮花、一首熟悉的旋律或是一杯濃香的咖啡都可以勾起我們對過去某一時刻的回憶,或者貯藏起對未來的記憶和期望。在我們遐想的瞬間,季節的節奏、萬物的生死等往往伴隨著一種可感觸的、可體驗到的、甚至允許我們參與其中的事件與情感變化。

哈布瓦赫在《論集體記憶》(On collective memory)中曾經指出,“記憶是場景化的,它通過城市和場所的空間佈局,在不經意間突然顯現”。

“場域”包含空間的尺度、圍合感和組構,是事件、氣氛以及情緒等在特定時間內圍繞記憶者的、引發和轉譯情感並構成記憶的要素。它是事件的場景和影響範圍,在總體上是整體性的、潛在的、彌散的知覺。“景物”則是具體的、可以被感知聚集的焦點,它被記憶者以形態、數量、材質和肌理所形象性地描述和再認知。是最長期而具體的記憶類型。

場域是事件的舞臺、記憶的容器、回憶的觸點。景物是人們用以識別空間特徵和自我位置的座標,景物的分佈構成空間記憶裡最重要的認知地圖。

因此,“場域”與“景物”不能相互脫離。正是因為“場域”的存在,“景物”才能脫離單純的物理屬性,不作為孤立的圖像和片段式的記憶碎片,而是被重新組織到空間場所中去,並與特定的事件和情感相互勾連。而“景物”是記憶的錨點,由於它強烈的聚焦度和識別性,才能夠重聚彌散的“場域”的記憶,讓記憶具備了定位性和組織性。

這為通過設計來喚醒和重構記憶場景提供了可能性——一旦重構的空間場景與記憶場景在某一特定時刻產生了跨時空的觸媒反應,設計場景就成功與記憶建立了紐帶。設計的場景,將成為新的記憶,時空獲得了延續,而設計獲得了生命。

亞里斯多德在《記憶與回想》中曾將“記憶”定位於一種由於時間流逝所制約的狀態或情感。處於記憶狀態的個體,會建立起與過往時間的精神聯繫而擁有特定的意味。因此,一個好的場域,不僅應具備容納和重組集體記憶的彈性,也應具有喚醒、關聯、組織個體記憶的可能性。

哈佛大學校園內的唐納噴泉(Tanner Fountain),是有關場域和景物的經典案例。彼得·沃克(Peter Walker)將 159塊不規則石塊向心排列,為人們呈現了一處具有某種莫名神秘與未知感的場域,在某種程度上,調和了紀念堂和科學中心的風格差異。霧噴將石塊和其上坐臥的人群籠罩在迷離的朦朧之中,形成哈佛大學裡最令人難忘的校園景物,並成為哈佛大學一個重要的空間定位點。

哈佛大學唐納噴泉© http://bbs.zhulong.com

哈佛大學唐納噴泉© http://bbs.zhulong.com

5)紀念物(Memorial)與符號(Symbol)

所有的紀念都是為了記憶。從狹義而言,校園的紀念物是顯化並物化的校園記憶,一些強烈的具有共性的記憶元素會在特定時間內被認為具有物化並延續的價值,可以以特定的形式強調出來。

紀念物是一種“經久物”,而“經久物”是一種我們仍在經歷的過去。

正是那些歷時悠遠的組成部分,“創造出了所在場所的歷史延續感和時間感——能產生場所的穩定性和延續性”。

紀念物並非只是紀念碑式的構築物,最有意義的“經久物”往往體現在校園某些特殊的空間結構。一條林蔭大道,即使兩側的建築早已被更新,樹的高度也早已不同,但某一時刻在特定的光線下,顯現的狹長的、充滿濃蔭的空間感知卻足夠使其成為校園記憶的一部分,再無可替代。依靠經久性的空間結構,以及更為經久性的集體記憶,校園將與之相關的群體的過去、當下以及未來聯繫在一起。

記憶與象徵符號緊密相連,符號又與原型對應。記憶是一種把含義概念化的理性行為。記憶的主體通常將物件經過抽象後提取其中的基本形式、意義及概念,進行重新編碼,從而形成象徵性的符號。校園記憶中,對於事件和場域的記憶,在經歷過時間之後,最終會以符號的方式儲存,並可以通過抽象化和概念化的特徵,在重新解讀的過程中被賦予新的含義。

5 結論

校園是獨一無二的記憶的凝聚體。在大學校園的整個歷史發展歷程中,開放空間始終是大學的空間和精神核心,也是校園個體記憶和集體記憶的物質載體。作為物化的校園記憶,校園外部空間疊加記錄著校園中事件的過程、情感的變遷和時間的流逝。記憶的可建構性與空間的可建構性,有著相互影響和相互建構的關係,因此,校園外部空間的建構過程,其實質就是對於校園記憶的提取、重構和空間再現的過程。校園外部空間的營造過程,是雕刻時間空間和空間時間的過程,是將那些消隱在空氣裡的空間逐漸顯影,將那些凍凝在記憶裡的時間逐漸消融的過程。校園記憶的開放空間建構,對構建大學師生身份認知、塑造場所精神、延續歷史文脈、構建校園文化,有著重要的價值和意義。

—

參考文獻

[1] 阿爾多·羅西,黃士鈞. 城市建築學[M]. 北京:中國建築工業出版社,2006.

[2] Baltes M. Plato’s school, the academy[J]. Hermathena, 1993(155): 5-26.

[3] Turner P V. Campus: an American planning tradition[M]. Cambridge: Mit Press, 1987.

[4] 李河. 美國大學校園規劃演變研究[D]. 廣州:華南理工大學, 2004.

[5] 張健. 歐美大學校園規劃歷程初探[D]. 重慶:重慶大學, 2004.

[6] 劉亦師. 清華大學校園的早期規劃思想來源研究[C]//青島:2013中國城市規劃年會,2013.

[7] Cody J W. Building in China: Henry K. Murphy’s “adaptive architecture”, 1914—1935[M]. Hong Kong: Chinese University Press, 2001.

[8] 陳曉恬. 中國大學校園形態演變[D]. 上海:同濟大學, 2008.

[9] 鄧劍虹. 文化視角下的當代中國大學校園規劃研究[D]. 廣州:華南理工大學, 2009.

[10] 王建國. 從城市設計角度看大學校園規劃[J]. 城市規劃, 2002(5):29-32.

[11] Dober R P. Campus Planning[M]. Ann Arbor: ERIC, 1996.

[12] Dober R P. Campus landscape: functions, forms, features[M]. Manhattan : John Wiley & Sons, 2000.

[13] Gaines T A. The Campus as a Work of Art[M]. Ann Arbor: ERIC, 1991.

[14] Coulson J, Roberts P, Taylor I. University planning and architecture: The search for perfection[M]. London: Routledge, 2015.

[15] C·亞歷山大. 建築的永恆之道[M]. 北京:智慧財產權出版社,2002.

[16] 克雷爾·庫珀·馬庫斯,等. 人性場所[M]. 北京:中國建築工業出版社, 2001.

[17] 塗慧君. 大學校園整體設計:規劃·景觀·建築[M]. 北京:中國建築工業出版社,2007.

[18] 培根·艾德蒙·N. 城市設計[M]. 北京:中國建築工業出版社, 2005.

[19] 莫里斯·哈爾瓦赫,等. 論集體記憶[M]. 上海:上海人民出版社,2002.

[20] 拉普卜特·阿摩斯. 建成環境的意義[M]. 北京:中國建築工業出版社,2003.

[21] 陳格理. 東海大學校園的規劃與建築,2001[C]//北京:首屆海峽兩岸大學的校園學術研討會,2001.

[22] Assmann J, Czaplicka J. Collective Memory and Cultural Identity[J]. New German Critique, 1995,110(65): 125-133.

[23] Carmona M. 城市設計的維度 [M]. 馮江,等,譯. 南京:江蘇科學技術出版社,2005

全文刊登於《风景园林》2018年第3期 P14-24

1976 年生 / 男 / 浙江人 / 碩士 / 北京林業大學園林學院講師 / 研究方向為風景園林規劃設計,數位景觀

1976 年生 / 男 / 浙江人 / 碩士 / 北京林業大學園林學院講師 / 研究方向為風景園林規劃設計,數位景觀