文:T.H. Cheng

“ For all at last return to the sea- to Oceanus, the ocean river, like the ever-flowing stream of time, the beginning and the end.”

一切終將回歸大海—由大江走向大海,如同永不歇止的時間之流,自始至終。

—瑞秋•卡森 (Rachel Carson),美國自然主義作家

從大江到大海

「所有的顛沛流離,最後都由大江走向大海」。龍應台在她那本著名的「大江大海一九四九」裡,有這麼一句文青式的格言。然而,對瑞秋•卡森而言,這句話不僅僅是文學上的隱喻,更是美國十九世紀中環境生態的真實寫照。

假如時光倒轉,回到1850年代的美國東北,我們可能為眼前景象感到驚訝。和如今青山綠水的印象大不同,人們不知環保概念為何物: 山林裡,原本清澈的溪流由於紡織廠、磨坊等廢棄物排放,被染成五顏六色,銅、汞等重金屬嚴重汙染水質,大量木材遭到砍伐,木屑順流而下,堵塞住河口…家家戶戶的居民幾乎面不改色地,把垃圾往河裡扔。當時人們普遍相信,流水會稀釋、吸收這些廢棄物,並將之帶往大海,隨著潮汐漲落,最終達到淨化的目的。同樣的景況,當然也發生在城市裡。位在紐約哈德遜河口的下曼哈頓,當時正要成為新世界的門戶,這裡不僅充斥著野心勃勃的商人、海盜、投機者與冒險家,更吸引了來自歐洲的大量移民。城市大規模發展,人口激增。人們同樣不知環保為何物,工業、家庭廢水任意傾倒,種種陋習甚至影響了當時的市政規劃,理所當然的讓髒水進入鄰近的水體。如此一來,不止汙染了海洋,也直接影響到海裡最重要的一種生物: 牡蠣。

圖片來源: https://www.nationalgeographic.org/activity/mapping-diversity-in-old-and-new-netherland/

(圖右) 1865年的曼哈頓鳥瞰圖

圖片來源: https://www.loc.gov/item/75693052/.

紐約不只是大蘋果,更是大牡蠣

紐約曾是牡蠣的代名詞。著有「大牡蠣」一書的作者Mark Kurlansky指出,早在四百年前歐洲移民到來之前,原住民萊納佩人(Lenape)口中「多山的半島」曼哈頓(Mannahatta)是一片鬱鬱蒼蒼的原始景象: 鯨豚優游哈德遜河中,時代廣場是一片沼澤,海狸、水獺等無數動物棲息其中,下城區最高法院的弗利廣場(Foley Square)則是一座由牡蠣殼堆成的貝塚遺址。紐約港一帶,被數以萬計的牡蠣包圍著,是名副其實的牡蠣天堂。據估計,它們覆蓋著近900平方公里的海床,是全球產量的一半。

做為紐約最多產的美食代表,牡蠣的歷史比熱狗、披薩和蝴蝶餅(Pretzel)都要來的悠久。自從1624年荷蘭在此設立新阿姆斯特丹(New Amsterdam)作為自家貿易聚點,到40年後英國接管改名為新約克(New York),再到1776年的一場大火,外加獨立建國後一連串政治、軍事與商業的紛擾,曼哈頓的城市地景持續改變,然而不變的是人們對牡蠣的好胃口。不同於內陸清教徒規律乏味的農耕生活,這裡港口全天開放,當然也熱鬧得多。街頭充斥新奇的事物,酒館、犯罪、娼妓…這些都少不了牡蠣助興。靠近今天中國城的珍珠街(Pearl Street)一帶,發現了成堆的牡蠣殼遺跡,因而得名。

圖片來源: https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-db1e-a3d9-e040-e00a18064a99

當時,牡蠣是平民的街頭小吃,快速、便宜、料理方法也十分多元: 燉煮、沾醬、醃漬…甚至製成美味的炸牡蠣、牡蠣派等。由於需求過於龐大,當局甚至禁止在5~8月繁殖季節進行捕撈。除了滿足口腹之慾外,吃剩的牡蠣殼經過燒製,從中提煉石灰粉,還可做為建築材料,用來修牆、鋪路等。到了十九世紀中期,由於環境汙染、過度捕撈等因素,導致牡蠣的數量銳減,為了應付食客龐大的胃口,漁民開始採用人工的手法養殖。

1880-1910三十年間,是牡蠣養殖事業的高峰,卻也是環境惡化的頂點。紐約1850年代開始建設下水道系統。每逢暴雨,未經處理的市政汙水、雨水等在路面溢流,一同排入鄰近的水體。隨著廢棄物持續灌注,久而久之,鄰近紐哈芬的長島灣(Long Island Sound)出現一層厚厚的淤泥,惡臭難聞,潮汐最終證明對清理這些廢棄物是無效的。儘管牡蠣習於生長在污染的水域,倚靠細菌、浮游生物維生,然而最終結果依然由食物鏈頂端的人類來承擔,這也造成了20世紀初最令人聞風喪膽的疾病—傷寒。

圖片來源: wiki

人們生食不潔的牡蠣、貝殼等海鮮,導致食物中毒,消息上了各家報紙頭條,追查源頭發現是禍首是牡蠣養殖床。政府治標不治本,強制關閉牡蠣養殖場,卻任憑水質繼續惡化。1927年,最後一間位於史坦頓島的牡蠣養殖場關閉。原本作為養分的物質,過量累積成了殺害牡蠣的元兇。到了20世紀中期,野生牡蠣基本上已完全絕跡。

隨著公共衛生觀念普及,人們逐漸開始了解細菌、微生物與廢水等對人體造成的危害。1972年政府推出淨水法(Clean Water Act),全面禁止將廢棄物傾倒入河川、海港,經過三十多年的自然修復,打算重新復育牡蠣養殖事業。然而,人們驚愕的發現,過去200年來,為了因應日益頻繁的貿易需求,海床被粗暴地挖掘、夷平,打入基樁,建造大規模的海港,用以發展航運。海床越挖越深,底部是一片平坦的淤泥,完全不利於牡蠣生長。

圖片來源: https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-4eca-a3d9-e040-e00a18064a99

人類世的混種地景

時間快轉到2012年,一場名為珊迪的颶風(Hurricane Sandy),不僅摧毀了紐約市史坦頓島南端堅硬的海岸堤防,也改變了紐約客對自然災害的認知。「氣候變遷」不再只是一句空洞口號,或是紀登斯(Anthony Giddens)口中「人人都憂慮,人人不行動」的詭辯。人們開始重新思考自身與海洋的關係,同時意識到,今後只能與水共存,而非蓋一堵高牆,將洪水隔絕在外。

近年來,以自然為本的解法(Nature-Based Solutions)儼然成為環境規劃的熱搜詞彙。然而,關於「自然」的思考與辯論,在過去二十年間早已浮上檯面。環境史學界普遍認為,相較於西方「地理大發現」以來建構的古典自然觀,將之視為獨立於人類個體、或是僅為其服務的背景布幕,如今的「自然」早已將所有地表活動一網兜收。「人類世」(Anthropocene)這個曾被用濫的詞彙,描繪人類活動如何成為地球變遷的主要驅力: 我們在海溝最深處發現塑膠微粒,也在變種的郊狼身上發現人類行為,更能讓猿猴學會使用手機App。以上種種看似矛盾、多元混雜的現象,都進一步打破了古典自然與文化對立的二分概念。

唐娜哈洛威(Donna Haraway)在1985年提出的「賽博格宣言」 (A Cyborg Manifesto),主張我們都是自然與人工、想像與現實的嵌合體,同時也是「機器和有機體的理論化組裝」。近年來,地景設計師也嘗試藉由這種生物與非生物體之間的系統整合,在基礎建設、生態與都市等不同尺度的介面中,共構出一種更多變、富於想像力的混種地景(Cyborg Landscapes)。發展至今,它促成了一種智能化、具有韌性,能不斷調整自身系統以適應變遷的動態美學觀。

圖片來源: https://theanarchistlibrary.org/library/donna-haraway-a-cyborg-manifesto

牡蠣重回紐約舞台

珊迪颶風重創紐約市,造成超過600億美元損失。2014年美國聯邦住房與城市開發部(U.S. Department of Housing and Urban Development)舉辦一場名為Rebuild by Design的競圖,說要提升市民參與,採用創新且可行的設計導向,共同將紐約打造為一座韌性城市等等。決選囊括了當今頂尖設計團隊。其中,BIG提出了經費高達三億五千萬美元的大U計畫,試圖以U字型土堤環抱住下曼哈頓的密集高樓,保護其不受洪水危害。相較之下,SCAPE的歐芙(Kate Orff)在史坦頓島南邊規劃的「活的防浪牆」(Living Breakwaters )則選擇了與水共存,也普遍獲得了好評。(推薦閱讀:「設計。在下一個洪水來臨前」 )

對未來的解決方法有可能隱藏在過去。歐芙的設計團隊探討現有的水文模型,並研究了當地淺水的海岸形態,如鹽沼、泥灘、紅樹林等濕地,並模擬了各種可行方案;在這過程中,他們想到了牡蠣。別看這一片小小的牡蠣,它本身就是一枚強大的濾水器(據說一隻成年牡蠣一天可以過濾200多公升的海水)。除此之外,牡蠣在生長過程中能吸收水中的二氧化碳,形成堅硬的碳酸鈣外殼。它們會緊密依附彼此,生長、聚集、疊加,形成一種珊瑚礁般的連結組織。

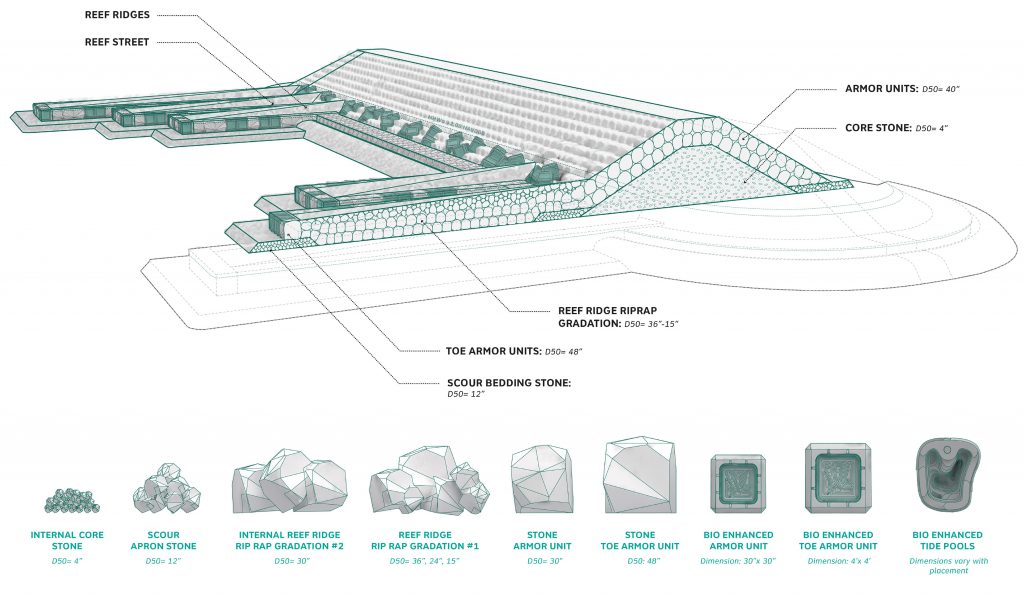

歐芙的團隊在史坦頓島Tottenville海岸建置了一道700多米的防波堤,由天然石塊、多孔隙混凝土為基礎,其間大量參雜了牡蠣、魚苗、珊瑚礁等生物素材。它是名副其實的混種地景,充滿孔隙的結構,彷彿活生生呼吸著,當中涵納了所有生物與非生物的混合體。魚蝦迴遊其中,幼苗藏匿,海洋生命舞動。他們希望這一道「活的防浪牆」能更有效淨化水質、吸收浪潮能量,減輕海水對岸邊的侵襲,為城市提供第一道緩衝的防線。

圖片來源: https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/LB_Renders_RGB3.jpg

在2019紐約時報的一篇專訪中,歐芙對此作品下了註解: 「自然已不再自然,如今一切皆關乎設計」(There is no more natural nature. Now, its a matter of design)。這一番宣言,意味著地景建築師持續捏塑著「人與自然」的關係。要在人類世時代「生態地」創作,就必須與自然共構、轉變、一同成長,以回應永續發展的要求。

江海之間: 牡蠣的命運

這就是曼哈頓人與牡蠣共存的簡史,也是這一枚雙殼軟體動物在江海交界處的命運。百年以前,它們首當其衝,做為內河排放的第一道防線,負責淨化、過濾人類汙染;百年以後,它們身先士卒,做為外海颶風的第一道防線,負責減緩、弱化暴雨浪潮。然而,不論身處內河或外海,面對汙染或浪潮,它們始終擺脫不了被人類玩弄於鼓掌之間的命運: 食物來源、建築材料、淨水防洪…地底的蚵殼依舊無聲堆疊,彷彿是遠古的記憶沉澱,被吸收到石灰岩的無光縫隙;地面的食客依舊杯盤狼藉,將一打打充滿情欲的感觸,就著冰涼的Chablis白葡萄酒滑入喉嚨…

酒足飯飽的人們,在醉眼朦朧中,是否在意這小小一顆牡蠣,真能夠負擔起淨化紐約港的重責大任,甚至保護這座城市,不受風暴侵襲? 透過舌尖,他們心裡想的是大海,以及大海的味道(正確來說是接近港口的味道)。能不能防洪? 沒人敢保證,至少在下一次洪水來臨前。也許,這小小一顆牡蠣的最高價值,除了珍珠之外,在於它提醒了紐約客這座城市與大海之間的連結: 原來,在曼哈頓這座光怪陸離、密不透風的摩天大樓裡,他們昔日的家園,就在江海之間。

圖片來源:作者

參考資料:

- Harrison, Blake A, and Richard W. Judd. A Landscape History of New England. Cambridge, Mass: MIT Press, 2011.

- The Big Oyster: History on the Half Shell by Mark Kurlansky.

- LokmanKees. (2017年3月). Cyborg landscapes: Choreographing resilient interactions between infrastructure, ecology, and society. Journal on Landscape Architecture, 頁 60-73.

- 紐約牡蠣簡史 https://untappedcities.com/2021/02/03/history-new-york-city-oysters/

- SCAPE STUDIO”活的防浪牆” 設計說明https://www.scapestudio.com/projects/living-breakwaters/#7

- 地景設計師Kate Orff專訪https://www.newyorker.com/magazine/2021/08/09/the-seas-are-rising-could-oysters-protect-us

當過除草工人,寫過學術論文,做過地景設計。