文:楊盛宇、P. Lu

Q1:可以和我們說說荷蘭人的水文化和用水來防禦的故事嗎?

荷蘭自古以來就是在沼澤地、低漥地過生活,他們必須先從這樣的地方生出土地來居住、耕種、畜牧,所以會把或高或低的土地整理,把這些土挖出來墊高到他們要居住的城市、農業、畜牧用地,剩下的挖出來可以把它變成是河道,跟天然的水系結合在一起,這就是荷蘭的「自然」。中世紀後期,我們可以開始看到荷蘭人如何透過水來抵抗外敵。在那個時候(現在也是一樣),儘管船隻可以圍城攻城還是需要陸軍、火砲、挖壕溝。荷蘭人就利用水來進行防禦,必要的時候就把水放出去,這些圍繞的城市的運河系統,平常以運輸為主要機能,需要防禦的時候,就可以利用複雜的運河系統把城市周邊淹沒,易守難攻,把敵人推進圍城的可能變成不可能。

以1629年的斯海爾托亨博斯(’s-Hertogenbosch)戰役為例(圖1),圖中淺綠是可以耕作的陸地,深綠色是沼澤,紅色的線條是荷蘭的軍隊,紅色色塊是荷蘭兵營,藍色色塊是英格蘭與蘇格蘭聯軍,還有一些小型的堡壘。當時城市裡的居民傾向跟西班牙人站在一起,於是和西班牙人一起抵禦荷蘭共和國。由於攻勢不會太快,守方就放水淹沒/擴大沼澤地面積,攻方則在外圍把水截斷,引水出去,並建造一到包圍性質的城牆來圍攻,慢慢的逼近城市迫使其投降,這樣的戰爭形式在16、17、18世紀都很常見。一直到現在,我們還是可以在烏特勒支(Utrecht)周邊一帶看到許多19世紀,為了抵禦德意志帝國所留下來的小堡壘,幫助我們理解當時水防線的位置和戰爭的進程。

簡單來說,荷蘭文裡面沒有特別分出護城河,而是使用運河(kanaal in Dutch,canel in English)這個字,因護城河也是運河系統的一部分;荷蘭文化中對環境混雜,複合的多元應用可見一般。

Q2:這樣的水文化和亞洲有什麼關係嗎?

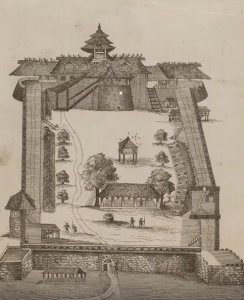

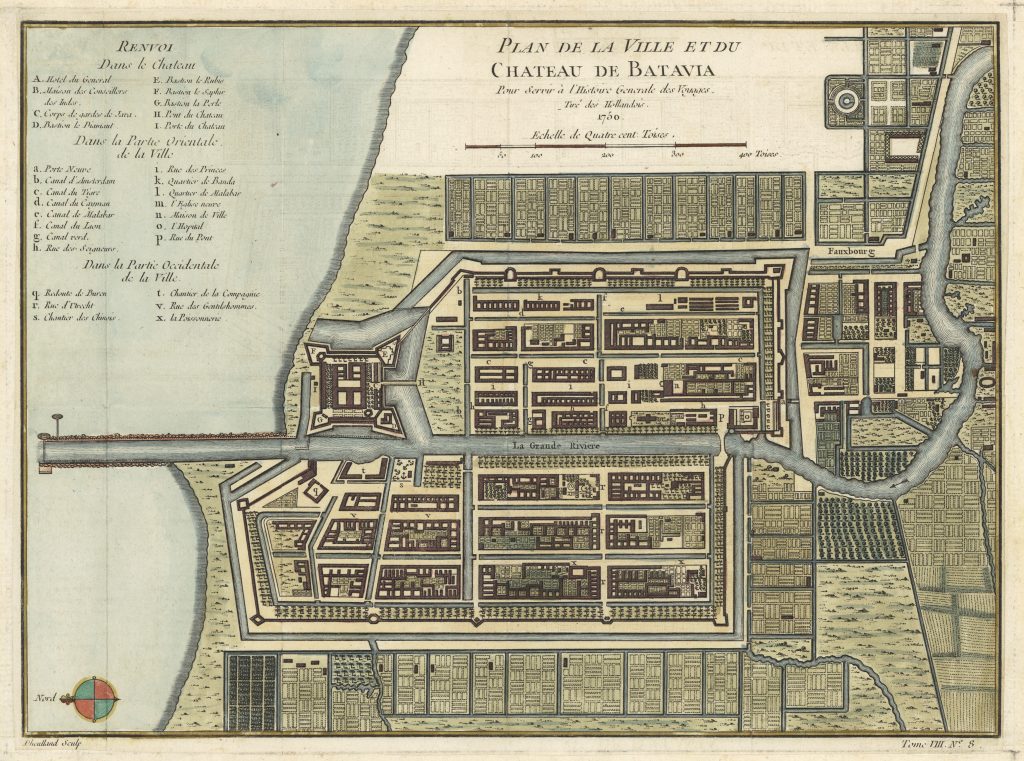

在大航海時代,荷式的這種以水(運河)為抵禦的環境資源利用思維也隨著貿易發展帶來了亞洲 – 印尼雅加達就是一個例子。如(圖2)所示,雅加達就是17世紀的巴達維亞,這座城市緊鄰著一條天然的河流,荷蘭人在河流的轉角處建造一個很臨時性的要塞,盡量讓要塞被水包圍,陸地愈少愈好。當時的人知道要進攻堡壘要從陸路進攻,因為當地的爪哇跟英國聯軍要打荷蘭,所以荷蘭他們選擇在這裡蓋一個小的堡壘,大概1618年左右開始發展,然後往南邊靠著水岸發展出城市。但愈靠陸地,就需要更多稜堡這種工事。蓋完這個小堡壘之後,荷蘭他們就馬上規劃一個更大的堡壘,可以看到這個大的堡壘幾乎一半是在水上、海上面。這時候,水的兩面性就跑出來了 – 對荷蘭人來說,水是一種交通和連結,對敵人來說,水就成為一種阻隔。

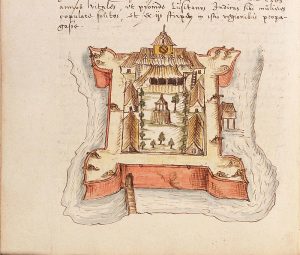

另一個印尼的案例是位處摩鹿加群島的安汶(Ambon),相較於巴達維亞,荷蘭人更早來到安汶建立據點,直到現在還可以在當地看到堡壘的輪廓。如(圖3)所示,安汶本來是葡萄牙的殖民地,葡萄牙的堡壘沒有刻意要用水來阻隔,臨海的那一面還是用陸路的方式往外連接。荷蘭人佔領安汶後,改變了要塞的佈局,挖出護城河,用水路包圍要塞主要的面,如(圖4)所示。這還不夠,1695年時要塞也凸出了海岸線。他們在安汶也運用了天然河道創造護城河,但安汶的水文條件類似台灣,不像歐洲的萊茵河、馬士河源源不絕,有時候護城河會乾涸,在城鎮內部的分割也不像巴達維亞或荷蘭本土的城市可以運河遍布。

(左)圖3:安汶維多利亞堡(Kasteel Victoria, te Ambon)鳥瞰圖,該圖呈現葡萄牙人原先建造的樣貌。來源:荷蘭國家博物館(Rijksmuseum Amsterdam)。 (右)圖4:1695年安汶市鎮與維多利亞堡平面圖,該圖呈現荷蘭人改造後的城市運河系統與堡壘建築。來源:荷蘭國家檔案館(Nationaal Archief)。

Q3:荷蘭人在臺灣的防禦工事?

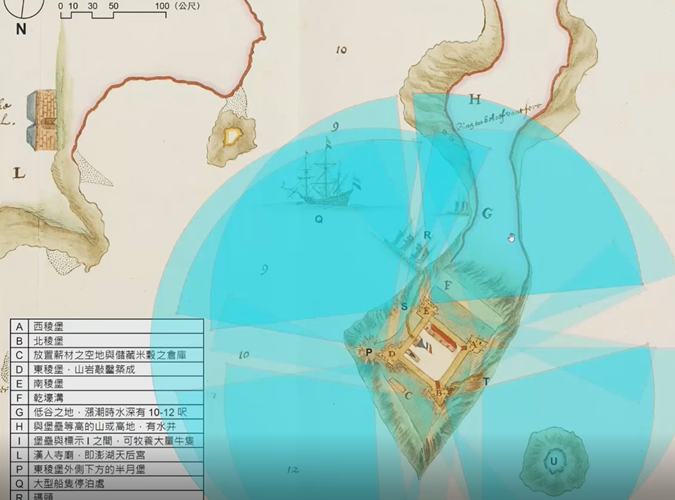

後來,荷蘭人在澎湖建立據點,同樣以水(海水)為防禦的重要元素,荷蘭人把陸地連結控制得非常窄,來防止敵人攻擊,水路則用火砲加以控制,並讓補給的船隻就可以順利進港補給。如(圖5)所示,水域是馬公灣,圖的下面是北邊,圖上有數字可以連成一條線,數字是水深的意思,單位是旬。堡壘蓋在岬角上面,而且基地位置蠻高的,只依靠一個很窄的陸路跟本島連接,就是擔心西班牙,葡萄牙或是後來的中國人來攻打。如果把火砲的射程考量進來就更有趣了:D稜堡的位置最高,我們可以看到它的火砲數量是最多的,D稜堡下面的P位置還設了一個半月堡,因為當時的加農砲是水平射擊,如果稜堡火砲太高的話,打船隻就只能打點對點,火砲比較低就可以水平射出去。這個半月的輪廓剛好就涵蓋了整個航線。當時的荷蘭人駐軍不可能太多,一年也只有兩個季節可以補給,如果可以撐三、四個月,就可以派船出去通知來補給,利用季風,冬天有船來自日本,夏天的船運則是從南邊的巴達維亞過來。

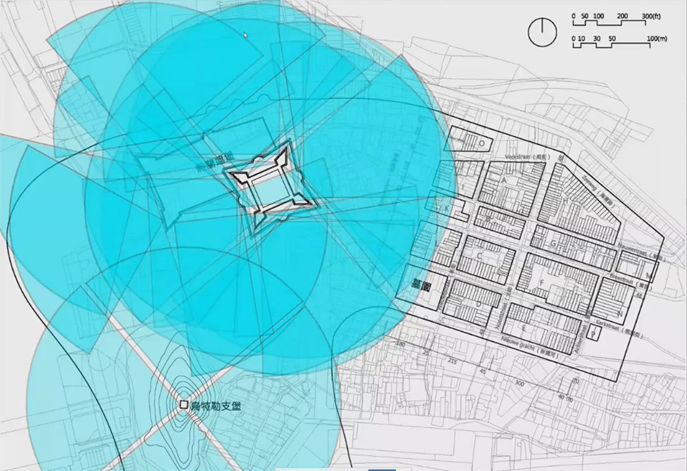

最後一個案例是台南的熱蘭遮堡,城堡南側還有一個烏特勒支堡,在現在的湯匙山公墓上面。如(圖6)所示,粗線條是陸地的輪廓,北邊的火砲涵蓋到水面,因為船隻一定要從北邊進港,西邊跟南邊的火砲範圍幾乎跟陸地吻合在一起。這樣的規劃確保荷蘭人可以完整的控制大員水道,搭配台江內海時而露出時而隱沒的淺灘,增加了從水路進攻的困難度。後來的故事你就知道了,鄭成功並非從大員,而是從鹿耳門水道登陸,再用陸軍的方式圍城,迫使荷蘭人自己投降。

結語:我們為什麼如此不同?梳理我們的水環境與在空間發展上的影響

同樣在水一方的台灣,與水的關係為何如此不同?透過討論,我們發現也許是臺灣河流川短流急的水性使然,相較於荷蘭,台灣的河流顯得不穩定且變異性高,時而暴漲,時而乾涸,並不利於透過空間規劃進行穩定而持續地利用,即便挖了護城河,在枯水期乾壕溝的狀態對於防禦也沒有太大的幫助。海線防禦上的利用有比較多的案例,特別是海防用砲台,安平小砲台、二鯤鯓砲台(億載金城),還有後期的四草砲台與永固金城砲台,都是清政府擔心臨海城市會被敵人從海邊攻擊後建置的海防砲台。環境的差異性也建構兩地對如何用水的不同。荷蘭文化中,水道的功能複雜且多元,可以是運輸,灌溉,防洪,並抵禦,與台灣水環境專管專用的思維截然不同。

不論是看待水的思維,或者是防禦工事的形式,看來都跟自然環境有緊密的關係,即便是習慣利用水路的荷蘭,到了氣候、地形、水文條件都跟歐洲截然不同的印尼或臺灣,也調整出不太一樣的防禦策略。技術輸出時產生的轉變並不限於過去的城防,當我們把討論「水」的焦點放在現代防洪策略、水資源運用或更多議題時,也可能發現技術或策略在不同國家間轉移時產生了質變,而造成質變的因素和質變帶來的影響,還需要更多的討論。

現為彰師地理所研究生,喜歡到處打滾,默默寫歌、寫小說,又一腳踩在補教業上。但對學術很挑食,熱衷都市地理、政治地理和文化地理

盧沛文。台大地理系,成大建築所,Lund University與TUDelft校友,目前在國立彰化師範大學地理系任教,擔任「開放都市學研究室(Open Urbanism Research Lab)」主持人。我的專長是空間規劃,氣候調適,都市防災,韌性城市與參與式地圖製作。人生充滿跨領域與超展開,身邊有一群厲害又撐得住的同伴,相信有愛有溫度就可以一直走下去。