文:Watan Basaw

前言

台灣在實現多元社會的民主化過程中,政府通過多項措施,包括原住民新夥伴關係、原住民基本法、總統道歉和成立台灣真相調查委員會等,以轉型正義之名來修復政府與原住民之間的關係,並將台灣社會朝向更加公正、平等和包容的方向發展。這是一個漫長的進程,需要共同與持續的互相理解(Sbalay)1才能有機會實現。空間治理脈絡中,國土計畫的北泰雅原住民特定區域計畫2在土地規劃與管理為原住民權利提供指標性方向,此空間試圖搭建文化敏感上適當的解決方案,以建構原住民在其領土內規劃自己土地的當代流程與立法要求。

我在第二十六屆(2022年)國土規劃論壇研討會暨「大南方.論:科技、能源、新契機」專題論壇的文章中3,重新審視規劃與原住民之間的結構性與歷史性的霸權現實,規劃與原住民的關係存在土地與自然資源的系統性掠奪(社會控制)、適地生活的破壞(同化政策)、邊緣化以及衝突抵抗,揭露歷史壓迫下定居者如何使原住民隱形的手段,如果將原住民視為利益相關者,且僅僅只是納入一種不同的聲音,在國土計畫法這種由上而下的家長式架構,並將參與式規劃作為補充工具的流程中,將可能會是另一種所謂的文明化,即便這個特定區域計畫特別考量了原鄉地區的地理、環境與文化的特殊性,並使用了文化相對敏感的參與式規劃方法來彌補。

規劃作為一種專業,源自於西方的文化實踐鑲嵌了特定的認識論,這種認識論發展了成了通用的(Universal) 想法,允許規劃作為一個系統的計劃,一套相互關聯的過程、知識和實踐以及一種職業,通常服務資本與自由市場。這種通用的認識論在後殖民背景下變得意識形態化和具有壓迫性,然而這種趨向市場的規劃概念涵蓋於原住民的生活領域,將與不同世界觀的認知和行為方式產生衝突。舉例來說,產權是規劃主要處理的內涵它涉及不同的利益關係者,在Moreton-Robinson的文章中4,指出西方所認定的產權抹除了原住民跟土地的關係,此關係意指人類與自然以及其治理(stewardship)的關係,我理解成跟環境產生關聯,此關聯包括與環境與死去的族人建立、維持、修復、與結束關係。然而規劃作為一種活動,在殖民前被已原住民在他們的土地上行使多個世代,規劃其活動、理論用我賽德克/泰雅5的語言來看比較接近實踐經驗與哲學世界觀,本來就存在原住民的語言與社會組織裡,利用口傳與身體力行的方式持續更新與使用,只是土地與這套治理(stewardship)系統在歷史與現代經濟發展過程中被剝奪6,讓原住民的規劃技能邊緣化與不可見7。

因此在面對這個通用的工具/世界觀前,首先要先瞭解其殖民與控制背景以及世界上其他原住民如何利用它來爭取自己的權益。

1.檢視規劃的殖民遺產

規劃作為西方的殖民工具,觀察殖民者從帝國時期到後殖民的政權,規劃本身以種族主義話語來剝奪和貶低原住民 8,這些話語跨越空間、政治、經濟和認知方面,並有助於破壞原住民的社會文化體系和生活方式,這些話語通常直接影響研究、地圖、都市/土地發展等等。帝國時期,在空間上,原住民被集中到所謂保留地或搬遷到資源貧困地區。在政治上,原住民受到歧視性法規和同化教育的影響,這有助於加強民族主義並減少原住民對政府的抵抗。經濟層面通過一系列邊界工程,如礦區、可耕地、非都市土地等概念,滿足殖民勢力的擴張需求。 在認知方面,殖民者意圖維護他們的主人地位並持續為原住民創造邊界,因此原住民被重新安置在一些小塊土地上,並在發展中的行政和治理系統中被界定了固定身份。 然而這些規劃的行動大部份假設原住民是低人一等(甚至是“非人類”),換句話說就是暗指原住民沒法自己管理自己土地的合法性說詞,直接解釋與證明了相關的剝奪和徵用過程是合理的。到後殖民社會,我所理解的是民主化後,原住民與其社會文化跟土地的治理關係被普遍化9,以及簡單化原住民的歷史10,來使原住民在規劃的話語權中變得隱形。

回顧殖民視角

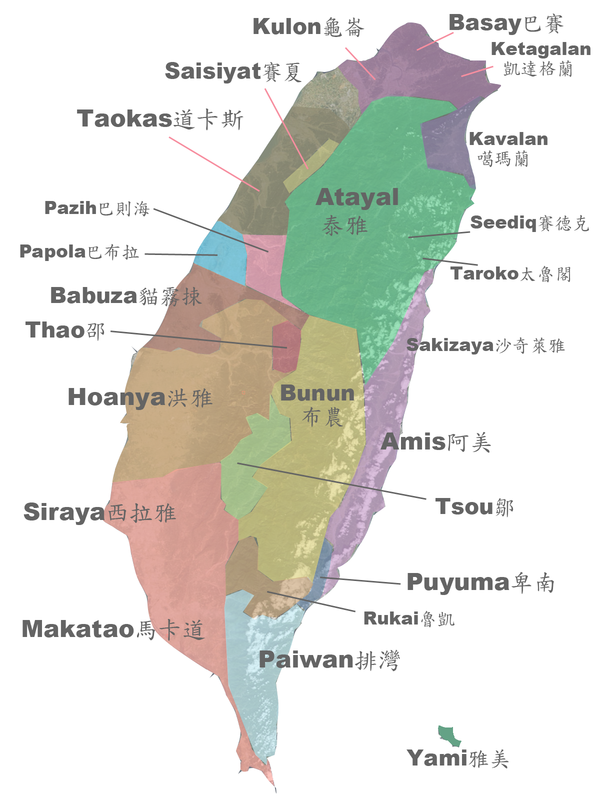

在殖民前原住民對其領域的治理有個變動的常態(圖1),透過衝突、協商來維持,最小的單位源自於部落,並沒有同族群的概念,如我的部落與你的部落的說法。氏族成為管理流域的組織,土地通過慣習討論而成為彈性的個人或集體所維持。這樣的自主、協商的關係治理從荷西時期(1624-1662)、鄭成功時期(1662-1683)、滿清時期(1683-1895)、日本時期(1895-1945)與國民黨時期(1945-1988)被剝奪與隱形,日治前,殖民者以貿易為主的領域擴張,以獸皮等自然資源跟世界貿易接軌,到安置漢人移民的政策,如荷蘭東印度公司在台灣實行的地方會議制度landdag、鄭成功的屯田制、清朝建立的“文明”的邊界區別漢人、熟番與生番的差別。同時清朝為了減少漢人跟熟番的衝突,分配500公頃土地給較大的部落,400公頃給中型部落,300公頃給人口數少的部落 13,然而土地私有化與漢人移墾的過程,也造成了平埔族群的土地轉換到漢人手上,因此造成其族群四次大遷徙,平埔族群在土地私有化的過程中土地移轉,連帶其治理土地的文化慣習也逐漸傾向殖民者的價值觀。

日據時期根據清朝文明界線的基礎建立一般行政與山地行政,平地實行私有化與同化政策,在山地行政中,透過漢人的敘述,‘此輩雖有人形,全無人理’ ,’鳥語鬼形,殆非人類’ ,在持第六三郎的關於番政問題意見書中,山地只提經濟利益,因為這些所謂生番並非人類,因此來支持其剝奪的正當性。在竊取山地資源的同時,透過四個時段(1895-1905, 1906-1914, 1915-1930)將原住民集團移住到沒有經濟與發展利益的山區,在1928年日本政府給予平埔族群每人3公頃的保留地(0.2公頃生活區域、1.8公頃耕作區、0.5公頃的採木區、0.5公頃的牲畜與其他使用)14,僅管當時政策出發點是希望改善水土保持與原住民的生活15。在資源剝奪的過程中日本還利用區劃zoning來定位資源,如1908年的五年土地調查,清楚指出原住民的土地使用(如獵場、漁場、耕地)。以及1925年以來的森林計畫事業,將山區土地劃成出要存置林野、準要存置林野與不要存置林野,這些手段是日本資本主義化台灣與一系列的社會控制,政府在處理不同關係利益者的問題并賦予其不同的權利內涵16,原住民在當時以過時的西方人類學研究基礎被縮限、固定與賦予邊界,這些手段在實際的“理番”基礎上不斷改革,透過一系列研究、製圖、區劃等邊界創造手段應用在空間治理領域,可以簡單粗暴的說是日本學習歐美的社會控制,為殖民的空間規劃提供強力支持。

國民黨時期,同樣的改善原住民生活的話語,持續在空間分配與土地政策上產生影響,如山地人民生活改進運動、獎勵山地實行定耕農業辦法、獎勵山地育苗及造林實施辦法到後者的耕者有其田與農業上山等,基本思想是基於原住民地區“缺乏發展”的概念和“進步”的需要,以滿足更廣泛的平原地區的標準,因此原住民很難在之後的經濟改革與農地政策所配合的都市發展規劃中發出聲音。當左翼政權的興起影響了國名黨所控制的空間安排,這從《土地綜合開發規劃(1990)》到“挑戰2008:國家發展重點計劃”立足於戰略性的產業,包括因加入世貿組織而釋放農業用地、管理工業區和以科學為基礎的工業園區以及私有化基礎設施建設,空間安排的目的是整合全球經濟和新自由主義發展,藉由發展許可證與公部門與私人的合作來達成,以尋求更所謂進步的生活。這種市場與國家主導的系統性規劃在當時是專制官僚政治領導的“合理方法”17,因此將討論引向經濟發展是解決當時社會分歧的最佳解決方案,它通過排除原住民,其被視為簡單的利益相關者以隱藏其多樣性和文化,在平原地區建立殖民城市,在山區建立殖民經濟。換句話說這些發展主要是滿足殖民者的需要與相關利益者的協調,而在這過程中原住民的聲音幾乎隱形。

這些隱形與邊緣化手段,是殖民統治與壓迫以建構差異形式的具體化,如殖民者是如何建立、分類和產生“其他”(如原住民)的分析性話語,這種結構性的關係才是對當代原住民的自由存在產生永遠的限制。

殖民的邊界工作

從殖民者影響下的傳統領域如果被固定起來,是否就與西方的所有權概念一樣邊界固定且可以移轉,然而邊界工作是殖民的社會控制手段,在此背景下,當我在思考還我土地後和解與承認的本質是否是身為原住民該關注的事項?我在暨南大學聽到一個宜蘭泰雅的演講,他說如果不去自己的領域那還叫做領域嗎?我的理解是原住民跟環境、靈魂的關聯,包括了建立、維持、修復與結束,我借用閾限空間Howitt的(liminal space)來解釋領域:

‘ The edges of ecosystems are often characterised by enormous diversity and complexity. These are liminal spaces, in which ‘edges’ are not lines of separation but zones of interaction. There are zones of transformation, transgression and possibility. Many things range across the edges, many develop specific ways of dealing with niches within the edges. And the edges themselves change. Mangroves colonise/nurture mudflats; mud entices/colonises the mangroves; the land expands and new species move in and establish changes.18

生態系統的邊緣通常具有巨大的多樣性和復雜性,這個區域不是界線而是“相互作用的區域”,這個區域的協商關係定義了他們是誰,他們的聯盟是誰,並將他們的集體經濟活動聯繫起來, 這些動態邊緣挑戰著一個國家和個人土地權利的法律邊界,其邊界是沒有變化和重疊的。

因此從上面的閾限空間,讓我思考原住民要面對的問題,可能不僅僅是在自己的土地上自由實踐自己的文化,另一個問題是如何在這段被剝奪的歷史中以更尊重的方式與定居者共存。原住民有自己的土地把其他人排除在外,是控制邏輯是分離和排斥,這種情況下的多元文化發展是家長式的,且會被縮小到被安排的認知、政治、經濟和空間邊界,原住民權利也因此很容易通過土地主張和立法來解決,以達成由上而下的和解,而無需考慮不平等的關係和前殖民地主權。因此我認為應該著重在關係的修復而不是著重在和解與承認,重新定義這些定居者與原住民的相互關係與責任。

只是利益者stakeholder?

西方規劃實踐強調保護私有產權和提高資本價值,因此規劃系統利用其制度化過程來處理不同利益相關者,以至於產生公益性高的政策決定,這個系統重於科學知識,並利用此知識作為政策決策的工具,此過程為證據導向的政策制定方法。此系統自始以來處理人與土地的關係圍繞在產權(擁有與交換),現代國家運用合理的規劃來規範城市,分配土地和資源,為國家提供經濟支持。但原住民表現了對空間截然不同的本體與認識論,然而當代規劃專注在如何將原住民視為不同的利益相關者,因此在這樣的立場是“包括inclusive”原住民,而不是承認他們的本體論和認識論差異,因此規劃系統通常將原住民理解為公民和利益相關者,以簡化他們的主張並將他們納入規劃過程19,缺乏對歷史壓迫造成的這種深刻差異的考慮,儘管規劃理論和實踐涉及基於社區的賦權、參與和協作。

20 世紀的規劃以公共利益的概念為基礎,涉及不同的文化價值觀和利益相關者。 對差異的承認已成為多元文化主義的核心鬥爭20。 民主國家被迫通過引入有效承認原住民權利和聲音的機制來產生包容性政治21。 儘管它使原住民作為擁有公民權利的普通公民陷入了內部殖民悖論22,但至少這種轉變允許就原住民土地所有權等政策進行強制性談判。

台灣在民主化後轉而生產多元文化的話語,其過程更具包容性,發展模式朝向公正,允許原住民真正參與,一開始規劃理論和規劃者可能還沒有意識到不同世界觀之間的差異有多深,到近代就算意識到了僅僅改變規劃者的態度和價值觀仍然是不夠的,如從幫原住民規劃到與原住民一起規劃的轉變,嵌入更多參與性和協作性規劃實踐的目的,只是將民住民視為談判桌上的另一種聲音,城市與社區規劃者常常是使用這種規劃語言來確定原住民在城市或社區中的地位,這就是主流國家或城市規劃實踐如何將原住民社區概念化,就如同國土規劃下原住民特定區域計畫,需要原住民共同參與,結果到最後可能會演變成純粹的象徵意義或是形式主義tokenism。

2.語境規劃 indigenous planning

然而規劃作為當代的一種服務當代資本市場的職業,事實上是很難有根本性的改變,因為這些規劃過程最終只遵循法律所規定的事項。在參與北泰雅特定區域的過程中,也體驗了在報告書中提出呼籲性的手段,一但要落實會發現沒有法源可以支持,我期待將重心從規劃實踐轉向規劃教育,來設法豐富規劃的內容,因此我引用七世代概念來充實indigneous planning,這裡用用語境規劃來翻譯這個專有名詞,不是原生或本土而是隨時代修正的方法根基在與環境互動的語言與社會組織基礎上。

原住民如何解釋規劃的過程是規劃轉型正義的開始,語境規劃具有變革性的視角和去殖民化的動機來重建不同世界觀對話的挑戰並解決文化差異, 這個過程允許原住民書寫他們的規劃歷史並挑戰制度結構和法律體系。語境規劃作為一項活動不會從混亂中創造新秩序,因為秩序已經存在而在討論產生關聯(建立、維護、修復、結束關係),在我的語言背景下,規劃是動態的,是哲學的世界觀同時也是實踐行動,解決問題的背後核心價值在修復關係,它傾向於實用面向,而不是一個脫節現實的美好未來想像。

語境規劃原則是讓社區的廣泛階層參與進來,尤其是年輕一代,它重視本地和傳統知識並獲取外部想法。 它與過去相連,並通過與物理和社會實體的聯繫反映現在。更重要的是,它必須考慮需要解釋和翻譯什麼樣的信息來形塑根本的問題。國土規劃傾向科學方法,語境規劃傾向價值方法,兩者不能取代另一個必須同時審查,語境規劃允許原住民發展他們的規劃知識和技術來滿足社區的需求,並將這些知識和實踐視為空間佈局指南。

七世代的概念Seven Generation Stewardship23

易洛魁人的“七代管理”類似的概念24,跟賽德克25世界觀及其對時間和地點的概念化很接近。 這種管理意味著我們處於第四的世代,所有決策都應該在我們的世界觀中考慮我們的祖先(前三代)和後代(後三代)。 該模型不僅討論平等和正義,還討論與非人類的關係包括責任和互惠。 它側重於以社區為基礎的發展的基於價值的方法。

3.急需滾動的整體計畫 Comprehensive Plan

規劃作為服務於殖民化的現代工具,也可以成為重建部落、經濟和文化主權的反霸權工具,以七世代管理概念,原住民自決可以制定自下而上的綜合計劃,這種本土規劃系統戰略性地吸引外部專業知識來豐富本土知識,並通過團結經濟和基於氏族的多層次治理來支持文化完整性,允許社區管理他們的周圍環境,以便從他們的文化角度增加經濟、政治和社會自由。

紐西蘭毛利人利用傳統價值觀 (mātauranga)26 整合在規劃系統,可以參考註腳的簡報,雖然這個過程是建立在規劃法中承認原住民的世界觀與其權利,與土地回歸傳統所有者的手上(懷唐條約),再來就是在每次環境與社會影響評估中長年下來累積自己的評估價值。

Using our mātauranga to identify what opportunities we want provided and where?

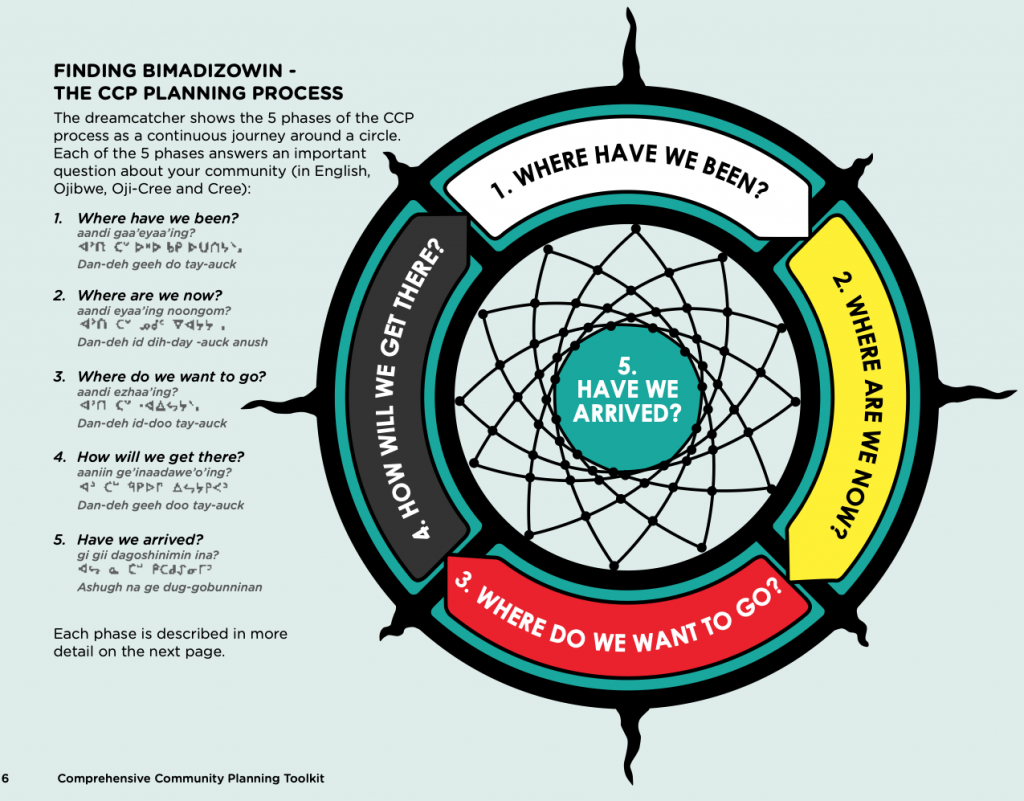

因此在科學的指標如水質(water quality)與魚類調查(fish surveys)等評估地點的同時,提出原住民自己的指標,文化健康指標(cultural health index)來進入地方與文化流動偏好(cultural flow preference studies)來評估河流與溪流等,讓科學取向與文化取向的指標能夠共存互補而不是互相取代。因此在土地使用上發展出自己文化內涵的使用方式是重要的,而台灣的國土計畫因此也提供了這個微小機會,同時也需要參考其他國家的原住民如何使用這個機會27,如加拿大規劃師協會(Canadian Institute of Planners)提供了整體社區規劃工具包,從我們一直在的地方、我們現在在哪、我們想要去哪、我們怎麼過去、我們到了嗎?等實際問題形塑規劃過程,第一步是凝聚共識以現在的狀況是因為過去的事件影響導致的回顧,第二步是社區現況的討論,第三步描述社區的價值觀與優先順序,第四步是戰略行動,第五步是監測與評估是否達成。

4.反思

如何讓隱形變有形?

我認為這是規劃去殖民化的過程,原住民問題被普遍化跟歷史簡單化這兩個課題固然重要,但秉持尋找真相(Balay)的過程,應關注這些規劃殖民遺產的邊界工作是如何被誰、用什麼方法、持續創造隱形的關係。我以利比·波特 (Libby Porter) 主編的《Unlearning the Colonial Cultures of Planning》一書通過介紹列斐伏爾在空間生產方面的工作來做解釋,此書追溯了規劃文化並揭示了其監管目的,透過澳大利亞西部的 Nyah 和 Gariwerd 案例(第 82 和 96 頁),她暗示殖民地關係被納入基於現代政治和經濟實踐的統治文化。 這些標準公式成為包括城市、州、區域和土地利用規劃在內的現代規劃的基礎,並變得普遍。 例如,洛克的財產權理論成為普遍原則,成為土地使用和控制的主導方式(第 53 頁)。

Barry 和 Porter(2012)借用了一個有爭議的詞,contact zone 接觸區28,以加強研究原住民與國家接觸的規劃文本的理論和方法框架。 他們表明,所有規劃文本都是在特定的歷史關係中呈現的,並產生了一個有條不紊的框架來閱讀文本。 這些文本界定了來自不同形式和資源的邊界,還界定了話語結構和規劃系統,以規範接觸區。 他們後來的工作 (2015)29 應用了“批判性話語分析”來揭示這個接觸區是如何在誰的規劃中形成一個監管的功能。規劃文本具有隱含或明確的“標準、確定和秩序”來指導和約束日常規劃實踐,可以用來理解接觸區的邊界創造是通過社會權力關係來構建和維持的。

因此Ugarte(2014 年)30 指出,去殖民化規劃需要“倫理、話語和制度轉變”。他通過批判性反思和個人視角,應用了基於倫理的方法和未解決的規劃理論、假設和認識論。 通過“原住民權利、自決和主權的語言” 應用基於權利的方法來挑戰體制框架,這語言我們很熟習,只是很少在台灣的規劃領域看見,因此踏實的、有系統的共同面對土地權利移轉的過去,面對歧視性與邊緣化的話語,才能有機會找到真相(balay)進而提出具有轉型正義的政策,因為我們生活在同一片土地上沒有人是局外人。

規劃世界觀是否能共存?

規劃不應該花時間去理解多元主義下的最低限度共存或是有條件的自治,如開發一套把原住民價值觀整合在規劃體系裡面,並檢討一些法律框架。相反的是為這些不同的規劃世界觀創造對談空間,讓語境規劃具有合法性。因此需要問關鍵性的問題,在閾限空間的相互作用概念中,挑戰了所有權的想像,因此如果沒有所有權的規劃會是怎樣?是否能讓科學基礎的規劃與價值基礎的世界觀在當代共存?這是以後需要努力的方向。

多元規劃教育

受過培訓的人員很難處理涉及原住民土地正義的複雜問題,因為我們的土地利用規劃教育是基於“空地”概念,而這種概念失敗了整合原住民的剝奪歷史。 然而幾乎所有專業規劃代理人都與原住民土地規劃事務無關,大多數規劃報告都是像徵性的頁面,表明原住民正在按照自己的方式使用土地, 這些職業很難也不願意做出根本性的改變,因為這些職業只是遵守法律的規定。因此期待將規劃實踐轉向教育,以豐富學科內容,因為大學能對未來的建築師、規劃師在語境設計與規劃中賦能empower,期待能使台灣變得更加公正、平等和包容的社會。

1.泰雅族語中的Balay指的是真相,Sbalay是追求真相,因此探討的是追求真相的過程中互相理解

2.該計畫也強調了土地正義的重要性,包括對原住民族土地權益的尊重、土地保護和管理、公平分配土地資源以及對土地使用帶來的影響進行評估和管理等方面。可參考眼底城市:北泰雅原住民族特定區域計畫:地方知識與土地正義的行動。[1]

3.從 17 世紀到當代的土地使用規劃與台灣原住民 -以邵族與卡大地布部落領域為例

4.Moreton-Robinson, A. (2015) The White Possessive: Property, Power, and Indigenous Sovereignty. Minneapolis, MN; London: University of Minnesota Press.

5.爸爸來自仁愛鄉靜觀賽德克、媽媽來自仁愛鄉紅香泰雅

6.可參考TZU-HSIANG LIAO 2022 Land Use Planning and Indigenous People in Taiwan – case study of the territory of the Thao nation and Katratripulr tribe, from the 17th – contemporary period 指出土地被剝奪,文化被研究、紀錄、製圖與凍結在那個口述年代,來聲張原住民的文化是傳統的、不進步的共謀過程。

7.加拿大、美國和澳大利亞的規劃賦予定居者高於原住民的特權(Patrick,2017 年,第 647 頁)

8.Matunga, H. (2013) ‘Theorizing Indigneous Planning’, in Walker, R., Jojola, T. and Natcher, D. (eds.) Reclaiming Indigenous Planning. Montreal & Kingston • London • Ithaca: McGill-Queen’s University Press, pp. 3-32.

9.類似漢人跟原住民說我們都有共同的被殖民史,我們都是一家人、同胞一樣的概念

10.用發展的口吻來看原住民的社會處於傳統社會

11.線性的歷史安排無法詳細說明每個殖民時期土地移轉與所有權內涵變動的過程,因此只是為台灣規劃的殖民遺產提供簡單的背景敘述。

12.中華民國原住民知識經濟發展協會https://cakeda.weebly.com/260892639921407203032766526063209982029622294.html

13.柯志明2001,番頭家:清代臺灣族群政治與熟番地權 The Aborigine Landlord:Ethnic Politics and Aborigine Land Rights in Qing Taiwan

14.蕃人使用保留面積標準有關要件

15.理蕃政策大綱

16.授產給予某種程度的所有權、強迫學習新的農業等知識、強制的法令

17.張景森(1988)戰後台灣都市研究的主流範型:一個初步的回顧。台灣社會研究季刊,1(2&3) ,9-31。

18.Howitt, R. (2001) ‘Frontiers, Borders, Edges: Liminal Challenges to the Hegemony of Exclusion’, Australian Geographical Studies, 39(2), pp. 233-245.

19.Porter, L. (2017a) ‘Indigenous Planning: from Principles to Practice’, Planning Theory & Practice, 18(4), pp. 639-640.

20.Young, I. M. 1990. Justice and the politics of difference / Iris Marion Young. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

21.Sandercock, L. and Kliger, B. (1998) ‘MULTICULTURALISM AND THE PLANNING SYSTEM: Part Two’, Australian Planner, 35(4), pp. 223-227.

22.殖民主義和家長式作風仍然阻礙了在土地使用規劃和管理方面承認原住民權利。

23.Seven generation sustainability https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_generation_sustainability

24.Jojola, T. (2013) ‘Indigenos Planning: Towards a Seven Generations Model’, in Walker, R., Jojola, T. and Natcher, D. (eds.) Reclaiming Indigenous Planning. Montreal & Kingston London Ithaca: McGill-Queen’s University Press, pp. 457-472.

25.我是賽德克,寫了一篇碩士論文,1930年發生於霧社的事件之空間與族群脈絡[1] 26.https://planning.org.nz/Attachment?Action=Download&Attachment_id=3818

27.整體社區規劃工具包http://www.nadf.org/upload/documents/ccp-toolkit-2018-v2.pdf

28.Barry, J. and Porter, L. (2012) ‘Indigenous recognition in state- based planning systems: Understanding textual mediation in the contact zone’, Planning Theory, 11(2), pp. 170- 188.

29.Barry, J. and Porter, L. (2015) ‘Bounded recognition: urban planning and the textual mediation of Indigenous rights in Canada and Australia’.

30.Ugarte, M. (2014) ‘Ethics, Discourse, or Rights? A Discussion about a Decolonizing Project in Planning’, Journal of Planning Literature, 29(4), pp. 403-414.

英國伯明翰大學地理博士、台灣淡江大學建築碩士、台灣淡江大學建築學士

發佈留言