文:鄭肇祺

今年四、五月,筆者把握學期的教學空檔,開著已年過23歲的舊車,遊走在臺灣東、西部的魚塭之間。一天,我聽到居於花蓮縣的賞鳥人士說,我在進行田野調查的一個農漁牧綜合養殖專區內,已有光電業者開始推動區內的畜牧及養殖業者在場內設置太陽能板,並以西部的「成功」案例作為說明。回到嘉義縣內我最熟識的思慕村,當我隨著漁民們在村內繞境拜拜,或是騎著機車到一些魚塭泡茶,沿路風光已經多了不止一處的太陽能板設施。自從國家與業者以漁電共生之名共同推動光電,在南部、東部鄉鎮的地景中,太陽能板已成為陌生又默默成為眼前熟識的人造物,彷彿光電政策已經「成功」。

政策是以提升可再生能源的比例為目的,成功與否尚未可知。但是,漁村裡的多元聲音鮮有在鋪設太陽能板前獲得重視;養殖現場的各種人與非人的團絡(meshwork)以及產業鏈裡的網絡(network),應是此項政策裡的執行者及利害關係人最為關注,但在國家力量極速擴散到四周時,反而備受忽略。或許會有人在走訪漁村時,提問光電對漁民的影響;我也嘗試過輕聲探問,而一位漁民長輩說:

我們都老了,今年已60歲,年青的不願意接的話,沒有人養,就愈來愈多地方變成鋪光電[的場所]。

是大家踏入高齡不想養,而光電「剛好」出現,養殖漁業在「適當」的時間遭遇到可再生能源政策大張旗鼓,因而養殖漁業可以踏入產業「增值」的大路嗎?

我認為這句話背後的涵義更為重大,也更為複雜。

近年,我的新、舊青年漁民朋友(約30至45歲之間)都在找適合養殖的土地。隨著養殖經驗的增加,以及產業人際網絡的擴張,在知識上與同輩、長輩互相交流學習,這些青年人已經有了紮實的基礎。換句話說,他們有能力照顧更多面積的魚塭。

就算是壯年漁民之間,也有長年沒有經營魚塭的塭主,及長年以養殖為生計及生活重要活動的塭主(通常兼租戶,因為除擁有的土地外,也需要更多魚塭去達到有盈收的規模)。說沒有人會再「飼魚丫」(閩南語中的養魚),在漁村裡是一種謙遜的說法,又帶有無奈的社群及個人情緒;要深入理解漁村的多元聲音,得先學習養殖現場反映的政治、文化、經濟、社會及生態現況。

對魚塭團絡的衝擊

當代魚塭本來就是由多個元素「混居」而成。對漁民而言,最基礎的養殖方式是室外的土池養殖,由陽光、水體、空氣、生物等共同寓居的空間,讓人類食用的生物(魚、蝦等)得以成長。當代的養殖環境因應產量、品質、養殖者觀念、地方文化等因素,有所變化,也有室外、室內養殖的方式。普遍而言,室外的養殖環境及主要的養殖物種需要陽光作為直接或間接的生長元素,可被視為一種團絡,即不同行動者的生命交錯、互相牽引的共同體。室內養殖則需要大量的投入作「控制」,其中捨棄陽光作為主要投入,是有其產業考量。例如,石斑在「二寸苗」的階段,比較不能受到驚嚇,因此減少人為或自然干擾的室內環境有其優勢。

當太陽能板隨著政策降臨魚塭,由水產試驗所進行的研究隨即展開。同時,私營企業也旋即開始在接觸各地地主,遊說合作。政府、企業以再生能源的願景、數以十年計的契約、高價租金提供誘因,也從論述上合理化同時養殖和發電的行為。不過,在多樣化的魚塭形態、規模裡,以及變化萬千、充滿流動物(空氣、水等)的魚塭水體,誰會深切理解各種團絡才制訂政策執行方案?還是只要把太陽板放進魚塭、連結輸電網就功能完滿?

國家力量在廿一世紀介入再生能源供應,主要除了偏遠地區、地勢電力輸送不易外,支持工業、大型運輸及一般民生需求等,亦為主要原因。在魚塭產生的綠電回歸國家規模的電網,而非直接就地使用,例如讓魚塭產生的光電原地使使於飼料投餵機、增氧機、抽水馬達等,是部份漁民正在質疑的情況。尤其是當漁民正面臨整體經營成本節節上升的困境時,他們反倒是因為太陽能板佔用養殖空間而要解低生產量。當大型的光電設施佔用原為農、漁使用的空間,在產業、景觀甚至生命財產(設施有火災等風險)受到負面衝擊的是漁民,而生產出來的電力,主要提供都市區域時,漁民在承受大型基建的生命、環境成本,代價巨大。

能源政治所牽動的產業網絡

臺灣養殖漁業已發展數百年,形成了一個養殖階段分工細緻、以氣候、水質、技術作為地域分工條件的產業網絡。產業從繁養殖、收穫處理、加工、運銷及貿易到行銷,有數以萬計的人民參與其中。每天走在公路上的運輸車輛,承載了千萬以上的水體生命。

當光電來臨魚塭,受影響的不止是一個漁民家庭,也涉及產業網絡裡的其他利害關係者。我在思慕村,就聽到收購活、冰蝦的「蝦車」(小型盤商,每天遊走魚塭之間進行池邊收購,再轉賣到進行大型批發的處理場)數量近年劇烈減少,除了白蝦養殖衰退外,也因為大量內陸魚塭已被租用作光電建設之用,整體產量急劇下降。青年漁民難以找到生產條件較佳的魚塭,周邊的產業服務提供者也再不能維生時,產業網絡隨時出現斷鏈的情況。

雖然政府強調優先讓「產能較低」的土地進行光電發展,但由誰來判斷?決策過程中是否可以從每個魚塭獲得能參考的數據,然後轉化為政策的基礎?雖然筆者難以確定有多少產能較低的魚塭已被選為發展光電的場所,但一些在田野研究過程中一直被使用於生產水產品的魚塭,已由地主(未必同時是養殖戶)同意予光電公司鋪設太陽能板。當魚塭上的太陽能板接上全台灣的供應網,產業網絡和能源網絡互相扣連起來,造成產業規模的萎縮時,是否又引起入口水產品需求的上升?國際貿易需要能源,尤其水產品依靠冷鏈。「漁電共生」換來的會是什麼的產業代價,環環相扣的切身議題,仍有待探討。太陽能板帶來鋪天蓋地的國家力量,是否無法抵擋?

漁村也是公民社會

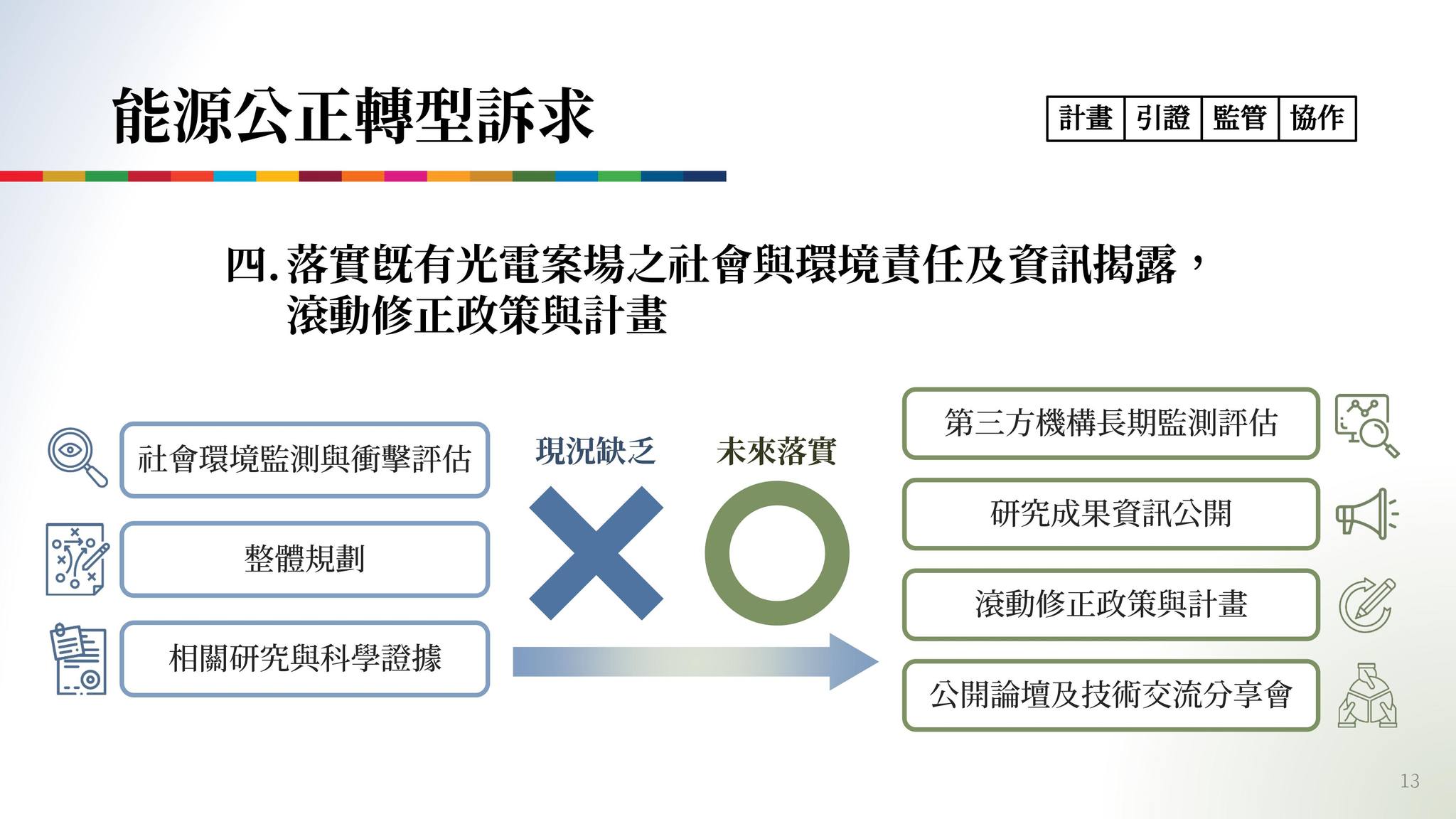

今年6月20日,由長年關注養殖漁業的成功大學學者黃偉茹博士主持、能源公正轉型監督小組主辦的「專家學者能源公正轉型聲明公開論壇」(見連署聲明及連署學者名單) ,就光電政策進行討論,並提出以下四點訴求:

- 從長期性、跨部門觀點,建立明確的綠能發展區位劃設原則與總量管理

- 以科學證據為本,計畫引導綠能發展區劃設,並落實資訊公開與社會參與

- 以跨世代福祉觀點,訂定光電案場設計與營運管理規範,建立地方共生機制

- 落實既有光電案場之社會與環境責任及資訊揭露,滾動修正政策與計畫

除了學者及綠能、土地議題的專家外,發言者包括長期關注及參與推動漁村利害關係者投入議題討論的團體,發言的文字內容可見於小組臉書專頁。筆者在綜合討論時舉手發言的內容如下:

國立臺東大學文化資源與休閒產業學系副教授鄭肇祺也從其觀察養殖漁民經驗進行補充,漁電共生發展不能只看單獨的魚塭,須以整體性進行考量,且目前漁電共生專區只考量產量的維繫,並無考慮品質,但對消費者來說品質是重點,這部分在未來政策上應加以重視。

從土地到萬物,生產者和消費者有多重的相互支援。過去二十年,養殖漁業慢慢發展出多套較為友善環境的生產方式,也有部份業者從品質出發提供水產品予市場,獲得消費者支持,建立滿足感、尊嚴及喜悅。道德生產及道德消費為聯合國永續發展指標的一部份,於可再生能源同樣為主要受關注的項目。對友善環境的生產者而言,失去一部份用於食物生產的土地,不止是土地的損失,而是支持他們生產優質食物的消費者、親友未能跟他們維持穩定的互相支持的關係。這未必是光電公司能以金錢利益等能補償,也未必是提供可再生能源即能填補。

作為公民社會的一份子,漁村裡有多元聲音,也是從生活中感受國家政策帶來的衝擊。人類學者Tania Li(2007)的著作The Will to Improve 提醒我們「含有好意的政策未必符合預期成效」。永續發展強調的是全面審視各個面向,平衡各方的利益、權利和責任。魚塭(或農田)對糧食、飲食文化、鄉鎮經濟、居民的美好生活等有多元價值的功能和意義,是否適合作大規模、缺乏體認多元在地觀點的光電發展,應有更多有效的討論過程,並修正已發生的錯誤政策判斷。我在漁村裡認識了很多良善、真誠對待漁民的官員、公民行動者和商人,我相信這些溝通互動,都會是有意義,甚至有效。

漁民的幸福感,是來自生產美味又健康的食物,還是乾淨、永續的能源?真正的漁電共生,強調是萬物的共生,而非不恰當的威脅。

本文轉載自芭樂人類學 〈「共生」成為威脅?當養殖漁業遇上光電政策〉 (作者:鄭肇祺)

香港人。加拿大University of Calgary 人類學博士,現為臺東大學文化資源與休閒產業學系副教授。 專長領域為經濟人類學、環境人類學、飲食文化、農漁業、產業鏈、社區營造、文化觀光等。提倡共學、共作的教育及實踐方法,主張對多元文化及生態的尊重。因為愛吃愛玩,被笑稱為「吃吃喝喝的人類學家」。

發佈留言