文:孟宗

(本文刊登於綠建築雜誌)

空間和空間的神祕性!那是讓某物成為現代的東西,不是一段鋸齒形或一段這種或那種。自然和「自然式」(naturalistic)無關。它和空間連續以及空間神祕性相關。吉姆和我,以及蓋瑞,總是為這些事感到興奮,這是驅使我們往前的動力。

Dan Kiley, 於1992年的訪談

1990年8月地景建築師歐林(Laurie Olin)在《地景建築》雜誌的專欄發表了〈推倒建築與地景之間的圍牆〉(Toppling the walls between buildings and landscape)一文,以他自己的個人經驗來呼籲建築與地景的這兩個領域的結合。他從未就讀研究所,卻在不同的雜誌與期刊論文發表文章,算是一位產學兩棲類的最佳典範。在華盛頓大學的就讀期間,他接受的建築教育結合了傳統的布雜美術( Beaux Arts)和現代主義建築,也深受地景建築師黑格(Richard Haag)的影響。地景建築和建築這兩個領域也有各自的基礎技能與知識,要推倒學科之間的成見也不容易,歐林藉由推倒圍牆的比喻,卻在無意中暗示了室內外空間的連結操作,以及「空間」這個概念在其中可能扮演的關鍵角色。

一般人印象中的空間彷彿是一種無嗅無味、無法觸摸的虛無,卻又是日常生活和設計學院裡面都時常聽到的字眼。空間(space)也是一個矛盾的字眼,它代表了有限的容積,比如「建築空間」中的使用,它也是一個無邊無界的範圍,代表了宇宙中的「太空」,因而星艦迷航記著名的片頭才會說:「太空是最後的邊疆」(space, the final frontier)。然而以空間(space)當作容器或容積,還是一個二十世紀的概念。希臘人將城市視為人造的實體,但對建築師來說,其組織構成卻是政治社會組織的結果。以古羅馬時期的拉丁文spatium來說,指的大多是實際的距離。凱撒在《高盧戰記》中曾寫過,先到達的軍團已經紮營了,其他部隊還在「很遠的距離」(magnum spatium)之外。然而凱撒筆下的空間(spatium),也出現策略性的媒介而不是消極的背景。他所描述的邊疆地景並不是俯瞰全觀的上帝視角,而是一個軍事將領的地面觀點,以路徑的方式來討論地方之間的相對關係。當軍隊為了防禦目的而砍伐森林,他們會在數天之內迅速清出「一大片範圍」(magno spatio)。

「空間」(space)成為建築設計的核心概念是二十世紀的現象。建築理論家柯寬恩(Alan Colquhoun)指出,十九世紀末空間的論述興起是德國藝術史家為了對抗形式主義學派而提出的概念:「自此,空間成為正向的實體,構築形式和表面等傳統類別才出現,並且被歸入其中。」這樣的空間純粹是心理感官的。一般常見的集合住宅形式,是由周邊圍牆與合院所構成,也能稱之為空間。然而到了1920年代,維也納、阿姆斯特丹、柏林等地的建築師已經不滿足於此,而偏好獨立平行的牆板所構成的合院。比如紅色時期維也納的艾恩(Karl Ehn)所設計的馬克思社會住宅(Karl Marx hof),可以見到高密度的租屋營房(Mietkasernen)轉變為中低密度的住宅群落(Siedlungen)的跡象。而德國包浩斯學院的葛洛培(Walter Gropius)和希伯賽莫(Ludwig Hilberseimer)甚至將這些合院空間,以相互嵌入的L型樓房形成了所謂的自由平面(free plan),比如二十世紀中底特律的拉法葉公園集合住宅(Lafeyette Park)或是巴西的首都計畫巴西利亞中的超級街廓(superquadra)。

(圖片來源:Bryan Debus @ flickr.com)

(圖片來源:James Holston, The Modernist City, 1989. 筆者後製)

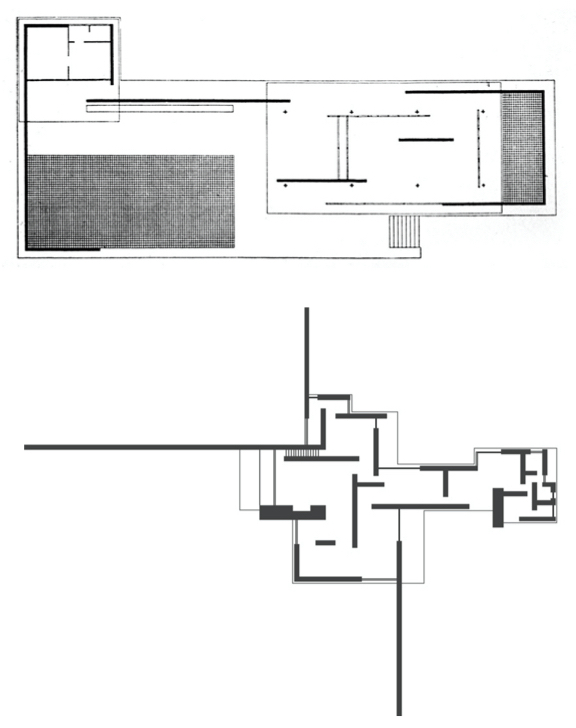

事實上,由平行牆板構成的自由平面空間原型,可以總結在密斯所設計的兩座館舍,分別是巴塞隆納博覽會的德國館(German Pavilion)和磚造鄉村住屋(Brick Country Villa)。這兩座構造物的空間型態一座外放,一座內斂,影響也特別深遠。1920年代末,紐約成立的世界第一座現代美術館,1932年的《國際風格》(International Style)建築展覽,策展人希區考克和強生列出的三項原則之一便是「建築作為容積–以細薄的平面或表面創造建築的形式,而非堅實的量體」 (Architecture as volume – thin planes or surfaces create the building’s form, as opposed to a solid mass)。

1937年葛洛培受邀到哈佛大學設計學院擔任建築系主任,他同時延聘藝術史家基提恩(Sigfried Giedion)進行講座,內容後來在1941年集結成為《空間、時間、建築》一書,這時空間一詞才發展出時代性的意義。位於世代交替中的地景建築界,正處於過於僵化的既有法國美術學院(Beaux Arts,又稱布雜學院)手法中的軸線、端景(axis、vista)。葛洛培邀請英國景觀建築師唐納德(Christopher Tunnard)到美國來教授現代地景與庭園的論述,進而發展出屬於地景媒介的語彙,進一步挑戰了英國風景意識中對於自然與幾何(natural vs. geometric)、正式與不正式(formal vs. informal)的各種二分法。

二十世紀中葉也是建築領域中的空間論述逐漸成熟的年代。比如現代建築師高芬格(Erno Goldfinger)於1941和1942年間的《建築評論》(Architectural Review)雜誌所發表的〈空間感受〉(The Sensation of Sopace)一文所闡釋的空間。空間感受一般來說介於幽閉恐懼症(claustrophobia)和廣場恐懼症(agoraphobia)之間,然而正常的狀況卻少有人探討。他指出,「我們不斷地感知空間,正如我們總是身處在圍合的空間中」,而「造型和圖片的視覺化是靜態的(static)。空間的視覺化是動態的(kinetic)。」Goldfinger並歸納出空間感受由以下因子而決定:

- 兩個元素之間的關係(The relations between two elements.),包括被圍合的主體(agent)與被圍合的空間。

- 被圍合的空間之間的關係。(The relation of enclosed spaces to one another.)

- 被圍合的人與這些空間之間的關係。(The relation of the enclosed person to them.)

- 連續意象的自動記錄。(Automatic registration of successive images.)

- 記憶後的比擬效果。(Effect of memorized analogies.

將現代建築的空間論述帶入地景建築領域的,貢獻最大的無非是艾科伯、羅斯、凱利三人(Garrett Eckbo、James Rose、Dan Kiley)。有一說是唐納德從英國來到美國,是由於他們的努力遊說。他們也從1939年開始便於《Architectural Record》建築雜誌上合寫文章,由區域規劃和科學的角度來談論原本布雜學院派的的景觀建築專業。在〈都市環境的地景設計〉中,他們寫道:「為了表現其複雜的本質,有必要將個體(individual)從量體(mass)中區分出來,並配置不同的類型,以便和地景的用途、動線、地形、既存元素等因子形成有機的關係。這些技巧比布雜紋樣(Beaux-Arts patterns)還要複雜,但是我們卻能因此達成有組織的空間容積(volumes of organized space),讓人能夠在其中生活、遊戲,而不僅僅是站立、觀看。」隨著年歲增長,三個人來也發展出不同的面向——艾科伯深入理論與大尺度的規劃與設計,羅斯專注於植栽空間的分類學,而凱利則悠遊於私人宅院和公共建築的不同尺度之間。

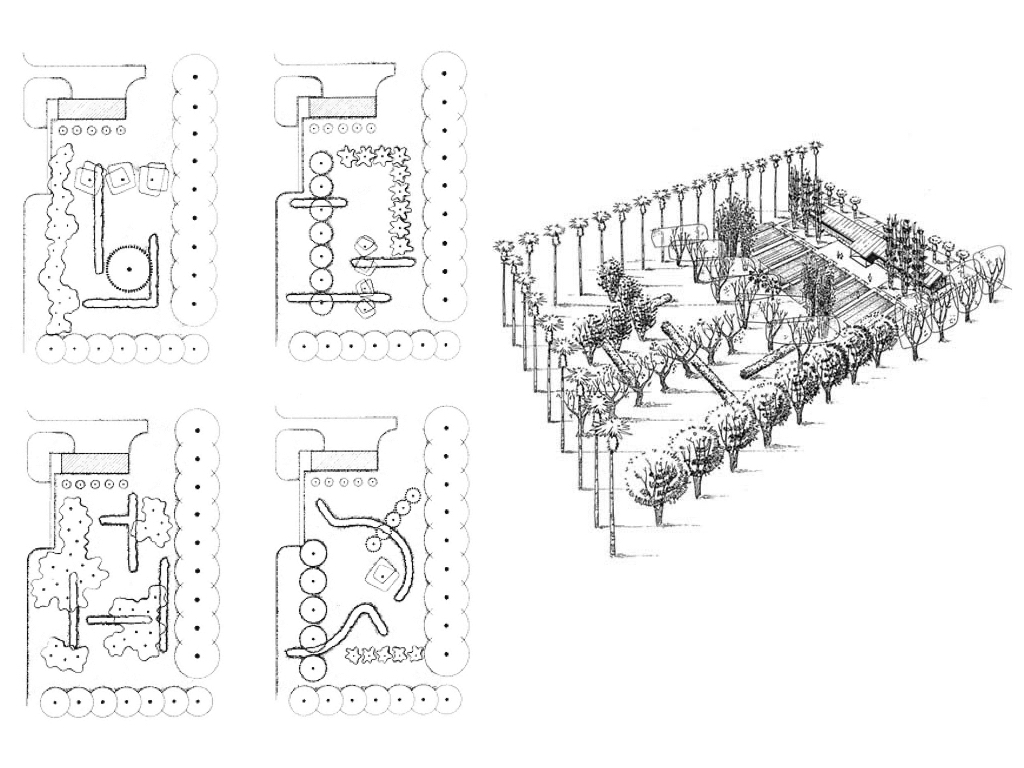

艾科伯1930年代在農業安全局(Farm Security Administration)的集體農村規劃,把景觀建築師對私人庭園的關切延伸到集體的公共地景。艾科伯開始引入空間論述,提倡庭園作為主要的生活空間,同時探詢有機形式的組織和架構。在〈室外的內部:庭園作為生活空間〉(Outdoors and In: Garden as Living Space)文中,他寫道:「戶外空間的形式和比例比建築物內部還要更多樣,因為它們並沒有完全和結構性的經濟與需求綁在一起。戶外空間關係到如還在基地上建立人類與自然尺度之間的關係。」在他眼中植栽空間也界定了公私密空間,進而重新整合鄰里社區感:「由獨棟建築所構成的鄰里中,樹木的整體模式(overall pattern)是最重要的一件事。它能整合鄰里,給它身份、特色,以及統一感。」

(圖片來源:Treib, Marc, and Dorothée Imbert. Garrett Eckbo: Modern Landscapes for Living. Berkeley: University of California Press, 1997, 加州大學出版社電子書資料庫:http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6g50073x/)

在1950年出版的重要著作《生活地景》(Landscape for Living, 1950)書中,艾科伯秉持他一貫理論與實踐並重的態度,以一個開放性探索(open-ended exploration)的方式,分別討論「自然中的人類–正式與不正式之外」(Man in Nature–beyond formal and informal)、「空間感受」(Sensation of Space)、「材料:重力與反重力」(Material: Gravity and Anti-gravity)等議題。艾科伯執行的集合住宅和商業開放空間中,都能看到不同尺度公共性的設計實踐。日後他成立了EDAW(Eckbo, Dean, Austin and Williams)專門處理全球化年代下的大尺度規劃問題。

與此同時在建築領域也出現了關於透明性(transparency)的討論。柯林羅和史勒茲基(Colin Rowe and Robert Slutzky)認為現代建築中的透明性是「物質的內在特質」,同時區分出「字面的透明性」和「現象的透明性」,前者是透明的物質(如玻璃)所產生,後者則是相似物體的重疊而產生的矛盾,進而在觀者的心目中形成想像的透明性。這樣的透明性在現代地景設計中,也借鏡了風土的地景元素。唐納德曾經指出植栽設計的研究必須「回歸到充滿活力的民間藝術」,艾柯柏也曾說道:

在鄉村地景中,我們發現無數自然材料或結構性材料所形成的三度空間形式:…成列或帶狀的樹木構成平面;果樹的規律性;未經修剪的田籬的筆直線條…;自由挺立的樹叢形成自然的亭閣;這些樹木、田籬與圍牆的平面相互交錯,形成了碎裂的空間組織。這是絕少完全封閉的空間;我們總能見到其中的連續性暗示,讓我們能夠跟隨,不能將空間一覽無遺的刺激。

在羅斯的著作和設計中,都能看到細緻的植栽空間。在大家都擅長渲染圖的年代,他堅持使用模型來做設計,才能看到其中的三度空間感。在「庭園的解放」(Freedom in Garden)文中,他借鏡現代藝術和現代建築的前衛態度,呼籲現代地景的迫切性。在後來的《創造性庭園》(Creative Gardens)書中將植栽按照形式(forms)和間距(spacing)分門別類。例如枝椏的能見度較高的樹形可為「柱狀」、「懸吊狀」、「懸垂狀」,而枝椏的能見度較低的則分為「圓形」、「橢圓」、「水平」、「寬扁」等形式。而葉片之間的間隙甚至會產生摩爾紋(moiré)。而按照樹木間距的不同,枝幹所形成的連續景框會產生不同的「窗飾」( tracery)或「開窗」(fenestration)。

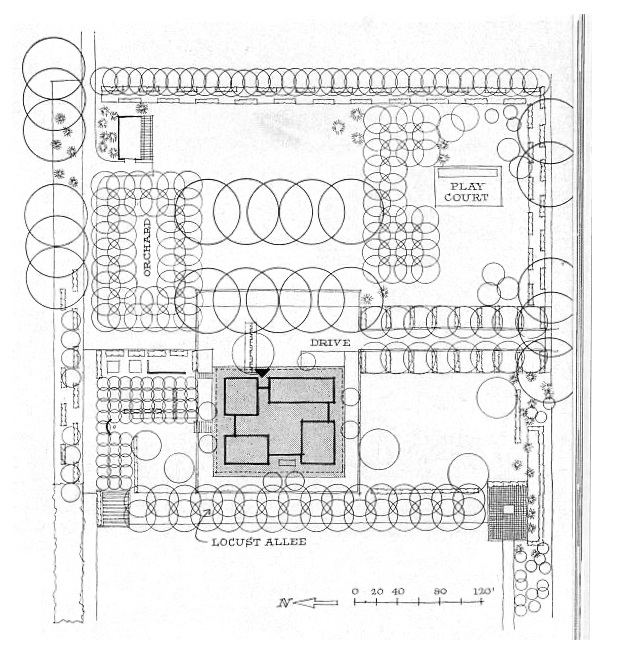

丹.凱利(Dan Kiley)或許是對於植樹空間的美學最敏感也最執著的設計師。他曾說過:「每個人都墨守成規。」(Everybody is in a rut.) ,對比他刻意形塑的格狀排列的樹陣模矩和幾何秩序系統,他的植栽空間或許可以視為日常地景的另一種註解。凱利曾描述他想藉由地景設計來傳達的空間體驗:

我心目中的地景設計,就像是在自然中散步。…在自然中散步是既興奮又新鮮的感受。當你穿越一大片樹林,可能會遇到一叢櫸樹,接著遇到一片開放的草原,然後你走上山丘,遇到一些糖槭…,再繼續穿越那片樹林。你夾擠在樹幹之間,空間不斷的移動、變化。這就是動態。這樣的體驗自始便吸引我,令我感到興奮。

. (圖片來源: Balthazar Korab Archive, Library of Congress)

(圖片來源: Balthazar Korab Archive, Library of Congress)

凱利擅長運用樹陣、林道、綠毯等語彙的塑造他所謂的「基地架構」(site diagram):「首先,我會因為擬出一份架構(diagram)而雀躍。如果這概念圖不對,任你再怎麼「設計」也沒辦法解決問題。」1955年的米勒庭園(Miller Garden)是凱利與建築師沙寧南(Eero Saarinen)和羅許(Kevin Roche)合作設計的私人宅園。建築師在這裡嘗試結合嚴謹的古典秩序和現代空間的流動性。凱利建議住屋的平台從25英呎縮為10英呎,同時在平台的四周種植常春藤方形草毯、兩株玉蘭(Magnolias)、兩株懸垂櫸木(Weeping Beech),鄰接住屋的庭園順應室內空間的風車模式向外延伸,其機能亦和室內空間相呼應,也屬於同一模矩系統,於是「空間透明性」與「機能清晰」在此得到完滿的整合。住屋的西側則是有名的北美皂莢樹廊道(Honey Locust Allee),氣候作為西曬的屏障,凱利稱之為住屋的「雕欄」(balaustrade)。彼得沃克(Peter Walker)在追尋現代地景建築的系譜的時候,以此皂莢樹林道作為《看不見的花園》(Invisible Gardens)的封面,也讓米勒庭園成為不可動搖的現代主義典範。

(筆者攝於2017年七月)

(圖片來源: Balthazar Korab Archive, Library of Congress)

現代建築或許因為全面擁抱科學與技術而受人詬病,而地景建築師從中吸收空間論述之後,在建築與地景之間開拓出一個模擬兩可的擴閾( threshold)。相對於常見的「圖-底」(figure-ground)空間分析法中建築空間的黑白分明,地景空間的「擴閾」強調的是感官特質和複雜性。在這「第二自然」(second nature)的灰色地帶,人類與自然不再是截然二分。羅馬的公共建築,包括其主幹道、廣場、階梯,建築史家威廉・麥唐諾(William McDonald)稱之為「連結性建築」(connective architecture)。這樣的公共空間彷彿是身體的結締組織,也建立了移動中的空間感受。現代建築和地景設計中的空間論述在資本主義社會的民主框架之下,也試圖重新找回這樣的細別。艾科伯、羅斯和凱利的共同點都是在不同尺度的戶外空間細分出不同的空間層次,並以此作為公共生活的最大公約數。其結果是對於日常生活的出發的植林空間,也攜帶了昇華的美感。由此可以看出他們對於群眾政治的樂觀,以及地景空間作為社會改革媒介的積極角色。

(圖片來源: Balthazar Korab Archive, Library of Congress)

(筆者攝於2017年七月)

羅馬的公共建築,包括其主幹道、廣場、階梯,建築史家威廉・麥唐諾(William McDonald)稱之為「連結性建築」(connective architecture)。這樣的公共空間彷彿是身體的結締組織,也建立了移動中的空間感受。

延伸閱讀

- Alan Colquhoun, “Twentieth-Century Concepts of Urban Space,” in Modernity and the Classical Tradition (Cambridge, Ma.: The MIT Press, 1985).

- Dean Cardasis, James Rose (Athen, Ga.: University of Georgia Press, 2017).

- Reuben Rainey and Marc Treib eds, Dan Kiley: Landscapes—the Poetry of Space (San Francisco, Ca.: William Stout Publishers, 2009). Constance, Modern Architectural Landscape (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2012).

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。