文:T.H. Cheng

1987 年一本名為「時間之箭,時間之圈」(Time’s Arrow, Time’s Cycle)的書籍出版了,作者顧爾德(Stephen Gould)從地質學的角度,探討「深度時間」這個無法被人類壽命所證實的概念,如何在一連串科學與宗教間看似相互衝突、實則糾纏不清的辯證過程中,逐漸豐富了地質學的思想內涵。他認為,「線性」與「循環」雖然是一種古老的二分法,但卻很貼切地代表了時間的兩種形狀。

這兩種形狀,我們也能在牛頓、愛因斯坦與霍金的理論中似曾相識。由於本文並非科普文,在此筆者先暫時擱置相對論、蟲洞與莫比烏斯環等抽象概念不談,轉從較直觀的藝術創作下手,簡介三位藝術家的作品,並試圖臆想: 在他們眼裡,什麼是時間的形狀? 而媒材、地景和個人生命歷程,又如何成為形塑時間的力量?

【石頭的時間】

「我們習慣將石頭視作一種靜止不動的物體」,地景作家羅伯•麥克法倫在「大地之下」如此寫道。但其實,石頭比較像是一種「暫停的液態物質」:「…它在深度時間裡翻摺為地層,凝固似岩漿,飄移如板塊,移動如砂礫…生命與非生命的界線在此不復清晰。」

史密森(Robert Smithson)膾炙人口的作品「螺旋狀防波堤」,如今已屆滿 50 週年。跟動輒數百萬年的地質時間比起來,50 年只不過是一眨眼,但至少還在人類肉眼可見證的範圍內。這個由黑色玄武岩、砂土、石礫所構成的人造地景,從完工至今,曾招致無數讚譽及批評,也擁有太多可探討的層面。其中之一,就是時間與地景相互滲透的複雜關係。

1970 年剛建好之際,它所在的猶他州大鹽湖仍是一片飽含高濃度礦物質的湖水。藻類、浮游生物將水面染成粉紅色,然而建好不久,它就因鹽湖水位上升而被淹沒了。接下來長達 20 多年的時間,它一直深埋湖底,直到 1993 年的夏天才又露出地表。此後,它一度隨著湖水漲退起伏若隱若現。如今因氣候變遷導致湖水乾涸,它的表面被厚厚一層白色沉積物給覆蓋,早已不復當年樣貌。

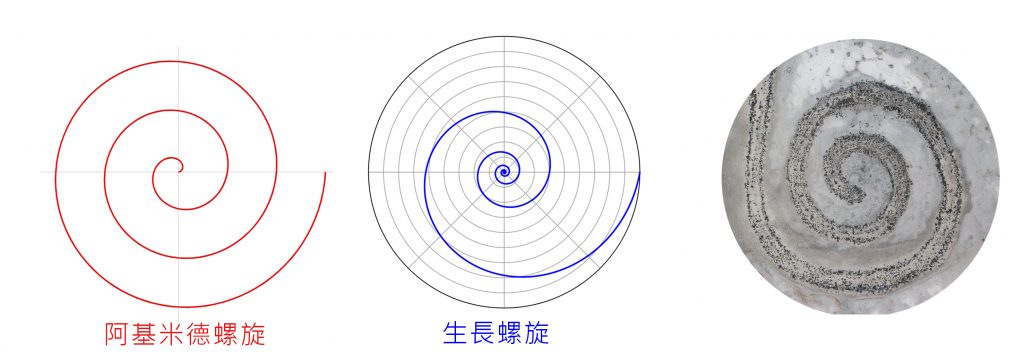

當初為何選擇螺旋狀的外型,作者並未給予具體的解釋。有人指出,這個螺旋本身是屬於「阿基米德螺旋(Archimedean Spiral)」,並非是自然界常見的「生長螺旋(Logarithmic Spiral)」,因此它並不像許多評論家所說的「自然有機」。也許是受到湖底漩渦的傳說啟發、也許是為了最大程度製造水陸接觸的面積…它的形體帶給觀眾無限的想像空間。其中一種迷人的說法則是,螺旋其實就是時間本身,它驅動一切向前推進,卻永無止盡的流失:它沒有起點,也沒有終點。

史密森本人沒能目睹這一切的變化,他年僅 35 歲就在一次空難中意外喪生。這件作品在經歷了半世紀的潮漲潮落、風吹雨打、日曬結晶,逐步改變外貌。不同於一件置放在美術館藝廊的靜止作品,它體現了鹽湖地景本身的朝暉夕陰變化萬千。這段期間,它的主人 Dia 藝術基金會也曾想過利用溶解鹽粒,抬高基礎的手法來修復原貌,但最終仍遵循了史密森的初衷:令它在時間的流逝中傾頹、崩塌,直到化為塵土,完成屬於自身的循環。

【植物的時間】

相較之下,另一件關於「時間」的地景藝術,可就沒這麼遺世獨立了。亞蘭•松費斯特(Alan Sonfist)在 1965 年提出的「時間地景」(Time Landscape),可視為一個造林計畫,他在紐約街頭清出一塊約 1,000 平方公尺的轉角空間,搭起圍籬,種植原生樹種,意圖展現紐約數百年前尚未工業化的原始風景,並將之封存,做為「自然現象的紀念碑」。很顯然的,比起硬梆梆的塊石,植物更加討喜,因為它能夠突顯自然生滅的力量。

1978 年,經過無數次的社區協調,這件作品總算正式揭露在世人面前。但當時在寸土寸金的曼哈頓,也引起不少批評。原因之一是,它每隔一段時間,就會遭到外來物種入侵。為了維護原始森林的樣貌,公園管理局會定期派人清理。有人認為,這件作品僅僅是作者本人的懷舊情緒發酵,源自於童年時期目睹自家森林消逝的感慨。因此,把森林當成一件藝術品來保存,定期除草的後果,反倒阻止了時間的作用力,就像是琥珀中凝結的化石一樣。概念本身雖然新穎,但隨著時間經過,它卻逐漸成為一個陰暗的都市角落,與周遭環境格格不入,一度成為附近居民的眼中釘。

因此,一個有趣的矛盾便產生了,所謂「時間地景」,究竟只是一幅靜態的原始畫面,或是該讓「動態的自然」介入,成為背景力量,與之共同演替生長?

亞蘭似乎沒有正面回應這個問題,卻選擇了以行動去持續探索。1986 年,他在義大利托斯卡尼完成了另一件作品「時間的循環」(Circles of Time)。這件地景藝術採用了同心圓造型,由中心層層向外拓展,依據不同時期的土地使用方式,一圈圈勾勒出地景的樣貌。內核是一圈不受人類干預的原始森林,外圈依序是原住民時期的草本、古羅馬時期的銅雕、希臘時期的月桂綠籬。綠籬旁設有出入口,外圈鋪上一輪當地盛產的米白石灰岩做為邊界,最外圍則是如今常見的橄欖樹與麥田。

這件作品不僅表達了農業演進的軌跡,也詮釋了托斯卡尼的地貌特質,地理與歷史,過去與現在,藉由一個同心圓在此交匯、融合與展演,空間時間本是一體交織。或許對一位藝術創作者而言,如何看待時間,體現時間,終歸是個人的詮釋。

【人心的時間】

正當「時間地景」欣欣向榮的呈現在紐約客眼前之時,幾個街區外,台灣藝術家謝德慶正獨自一人關在牢房內,日復一日望著空白牆壁發呆。在這一系列很難說是令人愉悅的作品「做時間」(Doing time)裡,他扎扎實實體現了時間本身如何成為創作的媒材。藝術家本人在 1978~1979 一整年間,將自己囚禁在紐約狹小處所的鐵籠裡,除了基本的吃睡之外,什麼也不幹。牢籠大小 3.5 乘 2.7 乘 2.4 立方公尺,裡頭只有一張床、一個洗手台及一個水桶,他每天在牆壁上劃下一道刻痕,而他當時的身分恰巧是非法移民。

接下來 1980~1981 年,他在工作室裡裝設了一台打卡機,並挑戰不間斷的一天 24 小時,一周 7 天,每隔一小時打卡一次,持續一整年。最終,他僅錯過了 133 次打卡,成功了 8,627 次。在這個小空間裡,「時間」被化約成一張張打卡紀錄表,塗滿整面牆壁。怵目驚心,一覽無餘。

接下來,他又完成了幾件為期一年的行為藝術表演:包括在戶外街頭遊蕩一整年,期間不進到任何室內建築物;與另一位藝術家 Linda Montano 兩人腰間以繩索相繫,在不碰觸彼此身體的情況下共同生活了一年;以及一整年不看、不聽、不討論任何藝術相關活動。

根據藝評家 Tim Ingold 描述,他在 2017 年威尼斯雙年展上遇到的藝術家本人是一位笑臉迎人的老者,與照片裡眉頭深鎖的形象大不同。他自願投入生命這一場無期徒刑似的囚牢,卻從中解放了靈魂,換得了至高無上的歡愉自由。這樣看似驚世駭俗的表演,挑戰了紐約客分秒必爭的時間觀。承受精神與肉體的雙重折磨,這種徹底浪費時間的行為,反倒構成他藝術的核心內容。最終他存活了下來,超越了牢房四壁與鐘表分針。什麼事都不做,卻從來不曾浪費時間,透過筆直凝視時間的深淵,他以行動證明了時間的奧秘在於流失。

是啊,線性與循環,飛箭或迴圈。藝術創作裡的時間,不僅關乎外部造形,更是地景與人心的相互糾葛。永恆或短暫、記憶或遺忘、埋沒或彰顯…當無臉的人們迷失在時間的漩渦裡,飛箭定格,劃破靜止的水瀑。在午夜夢迴之際,牆上那座打卡鐘永遠提醒著謝德慶,也提醒著我和你,石造密室裡那句改寫自榮格的名言:無論冷,或不冷,時間都在這裡。

當過除草工人,寫過學術論文,做過地景設計。