文/孟宗

Source:https://placesjournal.org/article/history-of-agrarian-urbanism/?cn-reloaded=1

世紀末的主義收斂

「花園與建築物其實沒有什麼差別,它們只是在約略連續的表面上區分出不同的佔領強度。」建築理論家艾倫(Stan Allen)在二十一世紀初的時候這麼說過,這樣的觀點也讓花園與城市之間的分界變得模糊了。城市與花園向來就是不同的世界,為何他會這麼說?

1990年的時候「後現代主義」的熱潮即將過去,美國的《地景建築雜誌》(Landscape Architecture Magazine)以〈主義的收斂〉(A Convergence of ‘Isms’)為對話主題來討論各種「主義」的年代不復存在的現象。相較於二十世紀初各種「宣言」與「學派」百花齊放的熱潮,二十世紀末的「現代之後」呈現出的是一種概念的疲軟。

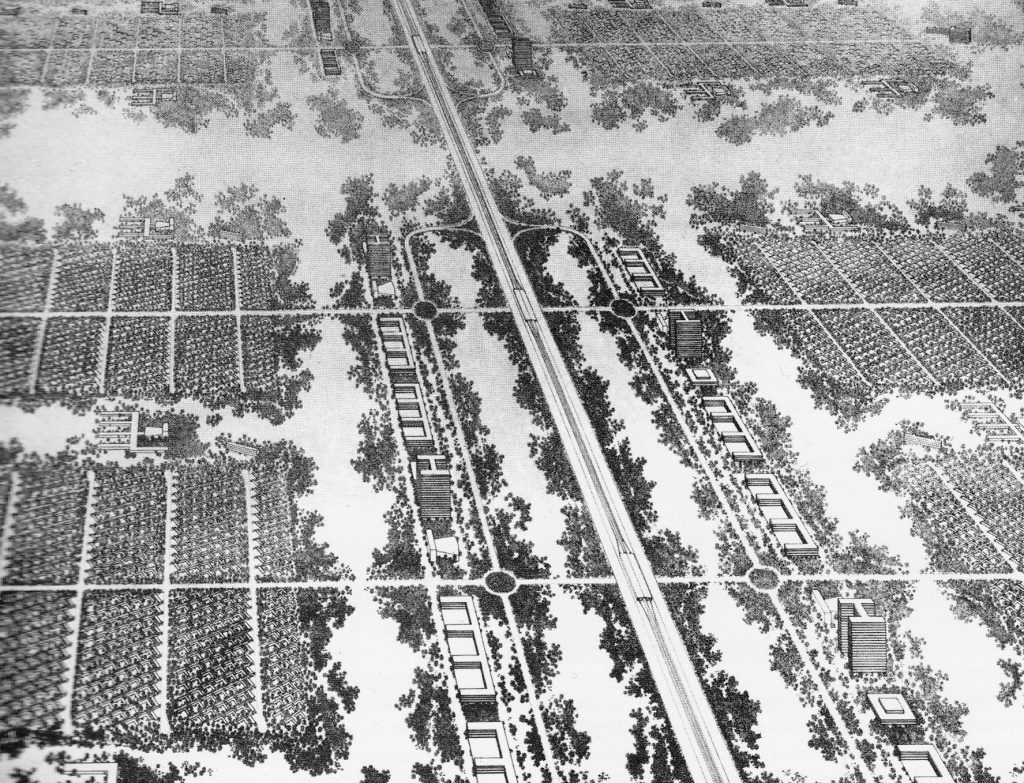

2000年初,曾經任教於多倫多大學和明尼蘇達大學的瓦德海姆(Charles Waldheim)後來輾轉到哈佛設計學院。他提出所謂的「地景都市主義」(Landscape Urbanism)彷彿是為「理論終結」的年代來一個優雅迴身的告別式。瓦德海姆曾經在演說中引用現代主義建築師密斯范德羅(Ludwig Mies van der Rohe)的話語:「事實上世上不再有城市。城市的連續像是森林。」(There are, in fact, no cities anymore. It goes on like a forest.)

另一位提倡這個理念的主要人物是任教於賓州大學的寇納(James Corner),他也在20世紀初參與英國的建築聯盟(Architectural Association)「地景都市主義」學程的創設。後來在2018年接受訪問的時候,他給予「地景都市主義」一個比較寬廣的定義:

「景觀都市主義」即是將景觀和城市視為整體。我們的前海水城規劃,在某種意義上,即是將地景與城市景觀融為一體。這就是我提出的『景觀都市主義』的精髓。城市中的景觀,並非邊緣化,隨時可被替代的次要空間;相反地,它們具有最為根本的價值。當你開始從這一視角看待城市,便獲得了囊括全局的整體性 – 這是我「景觀都市主義」理論的實質核心,也是前海規劃的期許。

Source: https://archidialog.com/2010/10/10/le-corbusier-ville-radieuse-2-not-so-conscious-inspiration/

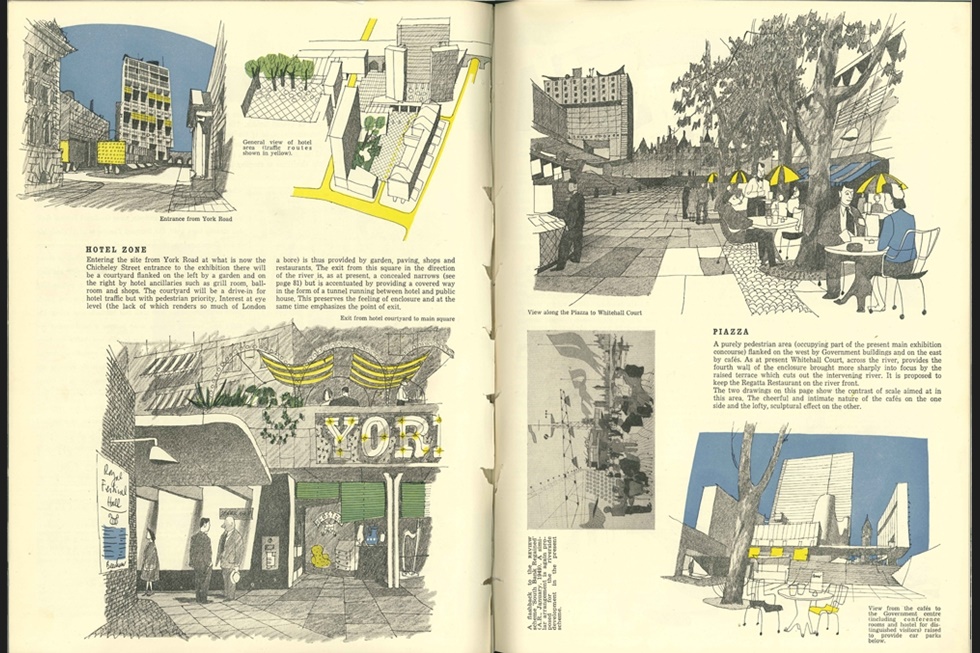

事實上不論是瓦德海姆或寇納,都不是第一個試圖把城市和地景連結在一起的人。從霍華德(Ebenez Howard)的花園城市(Garden City)、柯比意的「光輝城市」和其化身的「國際現代建築議會」(Congrès Internationaux d’Architecture Moderne),乃至於庫倫為代表的英國城鎮景觀運動(Townscape Movement),對於城鄉問題的處理方式都有不同的權衡偏重。然而在一般人的印象中「城市」總是被當作醜陋的、人工的、僵硬的代表,而「花園」或「景觀」總是被當作遮醜的、自然的、有彈性的象徵。這樣的刻板印象或許其來有自,以《建築評論》雜誌(Architectural Review)為核心推動的「城鎮景觀」運動類似於台灣推動的「城鄉風貌改造」,希望藉由美學來妝點英國新市鎮的平庸地景,卻得到建築理論家柯林.羅(Colin Rowe)毫不留情的批判:

城鎮景觀(townscape)提供非常有趣的「意外」理論—其模式顯然是塞里歐的大眾喜劇,而不是烏托邦常使用的貴族悲劇。… 面對那些它想提倡的、吸引人的那些「意外」(accidents),城鎮景觀運動似乎缺乏理想的參照點;因而它傾向於提供感官而沒有計劃,吸引眼睛而不是心智(mind),雖然有效地支持感官世界,但是卻貶低概念的世界。

Source: https://www.pinterest.dk/pin/478929741603250657/

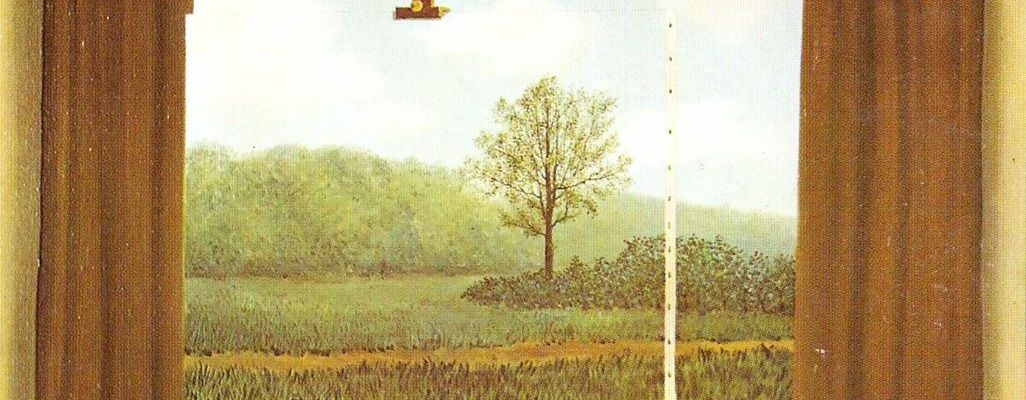

柯林.羅也認為一切行禮如儀的標準化烏托邦「不過是一座建造良好的花園(或動物園),隨之而來的並沒有任何驚喜。」他對城鎮景觀運動的批判和「景觀」所招致的批評類似,多半是因爲其中所包含的主觀性。風景是一個框架,什麼東西可以「入景」,都有賴觀賞者的選擇,也成為某種個人的或集體的世界觀,好比畫家馬格里特(Rene Magritte)的畫作《人類條件》,將畫布與建物室內外的景色混為一體,讓觀看者的本體和被觀賞的客體之間不斷來回對話。歷史學者沙瑪(Simon Schama)在《風景與記憶》中解釋:

這就是我們看世界的方式。… 我們似乎是跳出自我去觀看,但它其實只是我們內在經驗的心理表象。… 馬格里特認為,在面對超越我們理解界限的事物時,我們需要一個「設計」(design)去辨明它的結構。在構造中起作用的正是「文化」、「習俗」和「認知」(culture,convention,cognition),這些因子為「視網膜上的印象」賦予了我們認為美的特性。

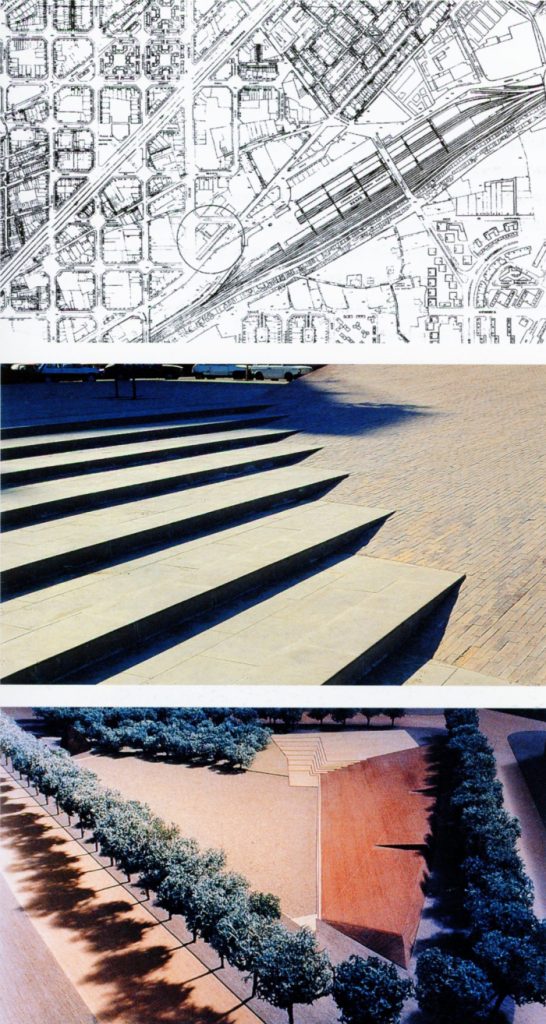

Source: https://tallermarticcourard.wordpress.com/2014/03/14/placa-del-general-moragues/ (In Anita Berritzbeitia and Linda Pollak, Inside/Outside: Between Architecture and Landscape (Boston: Rockport, 1999).

不確定性的興起

也如人文地理學者考斯果夫(Denis Cosgrove)的名言所示,「地景是一種觀看的方式」(Landscape is a Way of Seeing),地景成為探索「矛盾與複雜」的絕佳媒介。在范圖里(Robert Venturi)的《建築的複雜與矛盾》於1966年出現之後,地景與都市的議題也能夠以較為細微的方式來討論。貝里斯培沙和帕洛克(Anita Berrizbeitia and Linda Pollak)在《內在與外在:建築與地景之間》(Inside Outside: Between Architecture and Landscape)這本書展現各種、並置、共存、多重的語言,以「互補」(reciprocity)、「插件」(insertion)、「材質性」(materiality)、「擴閾」(threshold)、「基礎設施」(infrastructure)這些手法作為這些並存與共生的策略,內文使用的詞彙多是反義、對立卻又包容的。比如巴賽隆那的莫拉格斯將軍廣場(Plaça del General Moragues)所體現的「擴閾」概念「公然拒絕把一個通道簡化為跨越稀薄邊緣,也拒絕兩個實體之間不必要的連續性。」相反地,我們可以把擴閾視為「變動的地方(a place of becoming),在這其中身份認同和各種關係便能浮現。」… 「這個提案把兩個挑戰連在一起:對於建築和地景的自律性(autonomy,或者譯為自主性)的挑戰,以及一般人以自律性(autonomy)作為身份認同前提的挑戰。」

其實可以想見,強調系統化思考和科學實證的景觀建築,以及刻意規避秩序、裝飾意味濃厚的景觀建築,也同時存在於二次戰後的專業論述內。以前者來說(強調系統化思考),1910年代的文學、繪畫、雕塑和建築的表現媒介產生巨大的轉變。雖然這些「前衛」或「現代」的藝術家們體認到所謂的「西方」或是「文明」都不是唯一的觀看方式,然而多數人還是希望能在作品中表達「機械」的精準原理和優雅運作。

而1948年任職於麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)的諾伯特.維納(Norbert Weiner)提出的「模控論」(cybernetics,或譯為「訊息控制論」、「模控學」)這個模型能夠處理系統中不斷修正的目標,提供了各個專業處理「偶然」和「不確定性」的分析工具。衍生自模控論的系統分析法也影響了各種規劃和設計的模型,如瑪哈(Ian McHarg)的生態規劃、史坦尼茲(Carl Stenitz)的跨領域教育模擬系統、亞歷山大(Christophe Alexander)的模式語彙,乃至於哈普林的RSVP循環,都嘗試在系統與偶然的兩極之間找到一個可行的策略,也都是早期企圖處理變動性架構的嘗試。

與此相反的是1970年代之後「什麼都可以」(anything goes)的視覺無政府狀態。在雷根的新保守主義當道的1980年代,這個名詞某些時候以「後現代」(postmodern)或「解構」(deconstruction)的討論出現。也有人說所謂的「後現代」在許多時候是一個美國的現象,在歐洲除了李歐塔之外並沒有太多人使用或討論這個名詞。然而這也或許傳達了形式與內容的分離狀態,瑞士地景設計師基耶納斯特(Dieter Kienast)就曾經表示,不是只要有「柱式、山牆、觀景窗」就可以稱為「後現代主義」,重要的「是李歐塔(Jean-François Lyotard)和維爾緒(Wolfgang Welsch)、漢德克(Peter Handke)和昆德拉(Milan Kundera)、努維爾(Jean Nouvel)和赫爾佐格-德梅隆(Herzog & de Meuron)[所代表]的後現代主義。」

source: Georg Aerni, 2012 (https://landscapetheory1.wordpress.com/tag/dieter-kienast/)

的確,如果說如今已經消亡的後現代主義有任何的遺緒,其中一個特質便是形式和視覺的退位,而記憶與寓意逐漸顯得重要。在這個過程中,討論的中心也由凝凍的作品轉變為變動的歷程。藝術學者米歇爾(W. J. T. Mitchell)在〈帝國地景〉文中便指出現代主義的風景研究是「朝向視覺領域的淨化的循序漸進的運動」,反觀後現代主義的重點為寓意(allegorical),「試圖去除形式視覺性(formal visuality),轉向一種符號學和闡釋學的辦法,把風景看成是心理或者意識形態主題的一個寓意。」因而的首要目的便是:

要把風景(landscape)從名詞變為動詞。我們不把風景當作供人觀看的物體(object),或者供人閱讀的文本(text),而是一個過程(process),社會和主體性身份(social and subjective identities)通過這個過程而形成。

Source: 筆者攝於2018

場域與基地的浮現

進一步模糊了建築與地景之間的分界,卻仍保有其精確性的概念則是「場域」(field),相關的論述也將「地景」和「基地」重新置入設計論述的中心。前述的艾倫(Stan Allen)提到:「所有的格陣都是場域,但是不是所有的場域都是格陣。場域的其中之一種潛力,是重新定義形體和場域之間的關係。」他以Foreign Office Architects 聞名的橫濱國際旅客碼頭(Yokohama International Paasenger Terminal)為案例,當中的起伏地形由地面延伸到牆面,同時暗喻了港口往返的後勤流動。時常與艾倫合作的寇納於世紀末所成立的工作室,即是名為「場域操作」(Field Operation)。

麥爾(Elizabeth Meyer)借用自藝術史家克勞斯(Rosalind Krauss)的「雕塑中的擴展場域」,她認為「花園裡的機械」這樣的意識形態反對建築與科技結盟,而使用地景的鄉愁作法作為永恆天真的自然。在這種狀況下,地景在許多時候只能當作建築的背景。甚至工作室常用的語言中,像是「主體與土地」(figure and ground,或譯為「圖與底」)、「物體和場域」(object and field)、「量體和虛體」(mass and void)這些二分法,都隱含了這些偏見,壓抑了地景主體性的呈現。她於〈基地引用:現代地景的土地〉(Site Citations: The Grounds of Modern Landscape)文中進一步指出,基地可以做為架構(framework)與主體(figure),也是現象與事件發生中的各種片段(fragments),都是地景設計實踐的重要面向。建築學者萊德貝羅(David Leatherbarrow)於《地形故事》(Topographical Stories)中也認為「地形(topography)包含了建成的與未建的地勢(terrain),但又不僅於此,因為它包含了實務,或它們的痕跡,從典型平凡的,到極不尋常者。」而關於「土地樣貌的學問」,也包含了由希臘文的「topos」(土地)和「logos」(學問)結合起來的地誌學(topology),也是數學中處理空間關係的拓撲學。

Source: http://www.onesite4u.com/1553666003-main-484da2e02df99848.html

在2003年舉辦研討會,後來出版成冊的《大型公園》(Large Parks)書中,地景學者佐尼婭克(Julia Czerniak)和哈葛瑞夫(George Hargreaves)探討了世界城市中各大都會公園中開放性的空間與形式構成(open-ended spatial [formal] configurations)。哈葛瑞夫作為地景建築師,他個人的作品中使用未完成、大膽、精確的幾何形式(圓圈、不對稱的地形、群體的弧形丘等等),地景成為在靜態物體和開放可使用的田野兩者之間來回擺盪的雙重身分。這樣的概念使用「重複性」作為空間策略(spatial strategy),避免「開始、中間、結尾」這樣的敘事,也避免封閉的構成(compositions)。基於設計師對於設計過程而非產品的強調,在研究基地的歷史和生態的過程中發現的概念和形式,接受地景中的機遇和變化(chance and change)。這些嘗試在凡佛肯堡(Michael van Vulkenburgh)的作品中也可以看到。完成於1993年的水道公園(Mill Race Park)容許每年兩次有百分之八十的公園淹沒在洪水內,至今仍是經典。麥爾指出,「評論者或學生如果習慣了許多現代和古典地景所呈現的明確幾何和單一完型,便不容易解讀這座公園的基地平面。」她同時認為這座公園「並不依賴任何先驗的構圖或類型。其形式和空間是設計師從感受者(perceiver)和構想者(conceptualizer)的雙重角度閱讀基地的結果。」在歐洲也有德斯維格內(Michel Desvigne)、克萊門兹(Giles Clements)基耶納斯特(Dieter Kienast)等設計師探討變動框架中的地景設計。在他們的作品中,我們都見到系統性與偶然性的交錯,以及現象學與拓撲學的合流,也呼應了貝里斯培沙在不同場合呼籲的「尺度連續性」和「精確性」的重要性。

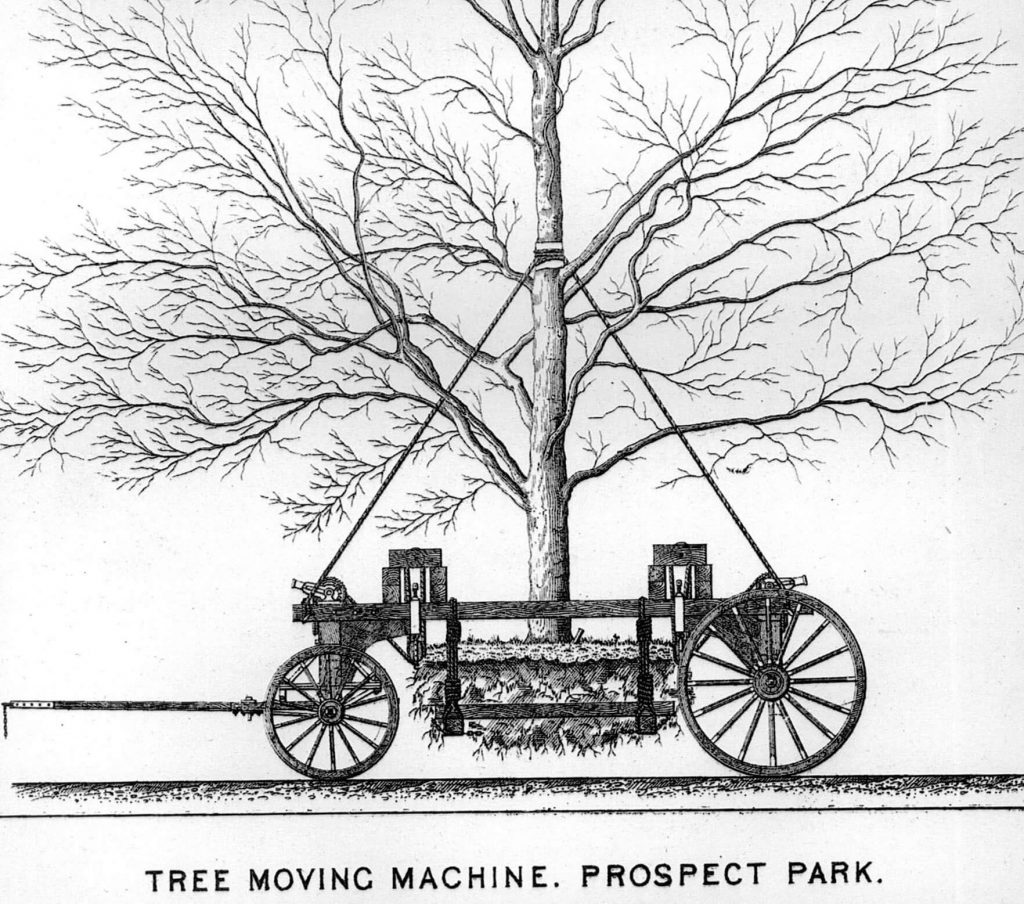

Source: https://www.brownstoner.com/history/vintage-brooklyn-prospect-park-trees-engineering/

主義之後:實踐的起點

地景都市主義的確也引起許多的不滿與爭論,研究「空間語法」(Space Syntax)的史透納(Tony Stoner)批評它過於破碎片段,新都市主義陣營的《地景都市主義及其不滿》書名也說明了其觀點,甚至有「地景都市主義文章產生器」的諷刺網站。到了2015年,即使是瓦德海姆也不得不採取一個「借古喻今」的策略,以「地景『作為』都市主義」(Landscape as Urbanism)而不是「地景都市主義」來命名他的理論專書。書中同時以歐姆斯德(Frederick Law Olmsted)作為初代「地景都市主義者」(landscape urbanist)。這不只是因為紐約中央公園的都市尺度以及其所突顯的「城鎮與鄉村」的並置對比,也因為歐姆斯德所主導的曼哈頓半島北側的都市計畫中,已經是不折不扣將都市計畫與地景設計合而為一的案例。因此他認為「地景建築師(landscape architect)不只是我們時代的都市主義者,他也是當年所發明的都市主義者。[該專業]從風景園林(landscape gardening)的連續性被過分強調。為何需要新藝術的創立者?為何開發者不沿用風景園林的傳統?因為人們認為既有的專業身份(都市藝術、工程師和建築師)不足以作為代表。」

地景都市主義或許是花園城市在二十一世紀的投胎轉世,終究來說它不會是另一個「主義」之下時尚形式的操弄,也不應該是科技旗幟之下另一個「形隨機能」的週期復辟。在這個氣候變遷的年代,社會人類學者拉圖爾(Bruno Latour)的《面對蓋婭》(Facing Gaia)讓我們體認到「自然」與「文化」這樣的分類本身就是任意而武斷的,而科學與政治的混雜狀態,正是環境問題在各個政經協商場合中呈現無解狀態的根源所在。地景設計中的「自然與否」不再是純粹的美學問題,而是對於「人類施為」(human agency)的重新提問。由此看來,或許圍繞著地景都市主義的紛擾爭端,不過是重現了過去數百年間地景、建築和都市的交融互惠,以及其中互放的光亮。

延伸閱讀

Stan Allen, Practice: Architecture, Technique, and Representation (2009).

Anita Berrizbeitia and Linda Pollak, Inside Outside: Between Architecture and Landscape (Rockport Publisher, 1999).

Julia Czerniak and George Hargreaves eds., Large Parks (Princeton Architectural Press, 2007).

Anette Freytag, “Dieter Kienast and the Topological and Phenomenological Dimension of Landscape Architecture,” in Christophe Girot and Dora Imhof eds., Thinking the Contemporary Landscape (Princeton Architectural Press, 2018)

Elizabeth Meyer, “Post-Earth Day Conundrum,” in Michel Conan ed., Environmentalism and Landscape Architecture (2000).

Colin Rowe, Collage City (The MIT Press, 1979)

Charles Waldheim, Landscape as Urbanism (Princeton University Press, 2015).

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。