文:孟宗

城市是最密集的聚落形式,城市邊陲通常被視為污穢的化外之地,聚集了被流放的政治犯、叛亂的盜賊、以及痲瘋病患者。十七世紀之後世界逐漸進入現代體制,這些病院被轉為監獄,繼續當做囚犯、敗德者和其他不正常人的監禁場所。傅柯所謂的「大監禁」(The Great Confinement)與現代社會其實密不可分,痲瘋病院也成為全景敞視的圓形監獄前身。新冠肺炎流行以來,世界面臨流行病帶來的災難性死亡,「社交距離」(social distance)這個詞也成為新的醫學用語和茶餘飯後的閒聊。事實上它並非新的術語,而是攜帶著歷史中各種階級與種族的偏見,究其更深的根源則是我們對於接觸的恐懼,以及我們對於未知的合理化企圖。探詢社交距離成為防疫措施的社會意義,其實也意味著我們必須回顧過往城市中各種隔離、監禁和自由的物質文化史。

中世紀時期的日耳曼諺語說:「城市空氣帶來自由」(Statluft macht frei),然而歷史中的城市也見證了各種監禁隔離。桑內特(Richard Sennett)藉由兩種「身體政治」的想像來開展關於禁錮和流動的兩種都市想像。他受到好友傅柯的啟發,以《肉體和石頭》的視角寫下一部有趣的西方城市故事書。中世紀晚期開始以真人大小來雕刻人像,比如巴黎聖母院的入口石雕,就像是阿西西的聖方濟那樣以簡單的語言向一般民眾佈道。這種「肉體與石頭的合一」,也讓人們「開始把自己身體上的苦難與耶穌的苦難相連結。

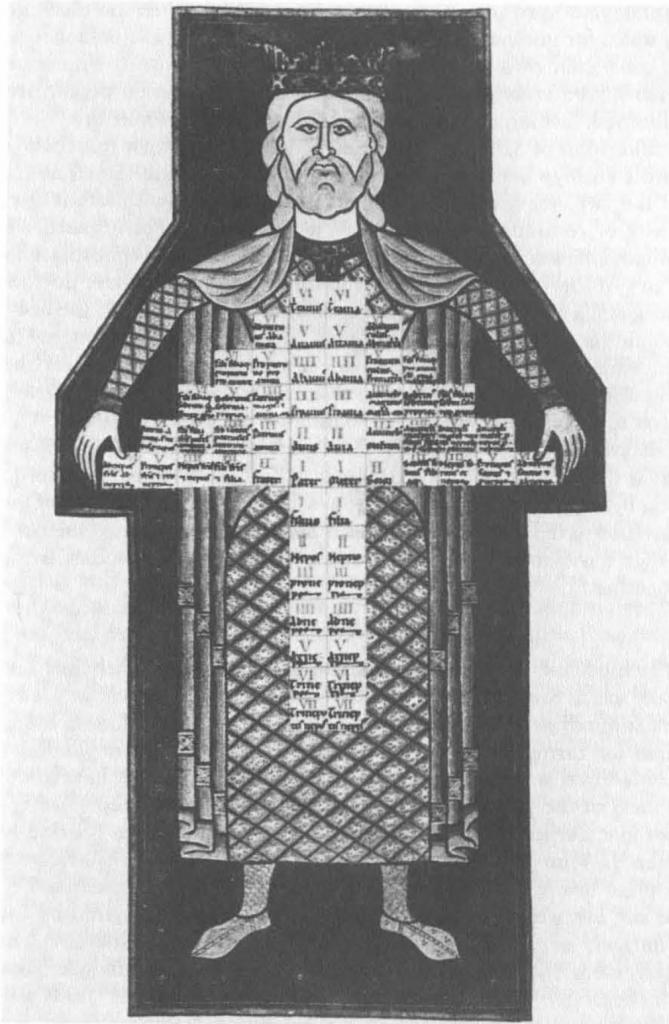

監禁與自由這兩種傳統,就像是保守與開放的兩種心態,也同時存在西方城市中。英國沙里斯伯里主座教堂的主教約翰(John of Salisbury),認為有牆的城市才能提供有形的安全保障,身體的階層秩序也反應了社會秩序的原則。

孟德維爾(Henri de Mendeville)是十四世紀的外科醫生,他雖然也認為身體結構和城市結構有相通之處,但如同他生活的十四世紀巴黎,他認為身體的各個部位也是開放、互相連接的。這裡也就出現了兩種身體的想像:「一個是問:你屬於哪裡?另一個問:你要如何回應別人?一個是把城市想像成有階序的身體生活空間;另一個則把城市想像成一個身體彼此連結的空間。」

我們今天對於疾病的恐懼,也成為種族的刻板印象,這些偏見都可以在中世紀的威尼斯見到。十四世紀黑死病期間,所有的船隻要登陸之前,都必須停泊四十天,今天英語中的隔離檢疫(quarantine)一詞,就是來自威尼斯語的四十天。十六世紀的威尼斯出現猶太人隔離區,則是由於當時富裕的城市普遍認知金錢所帶來的德性敗壞,以及連帶而來的梅毒和痲瘋病,而最擅長賺錢的猶太人則首當其衝。當時威尼斯議會和教會反對感官享受,呼籲市民要恢復德性的聲音,與反對猶太人的偏見結合在一起。猶太人被限制居住在鑄造廠區域(ghetto),和城市之間只有一座活動吊橋連通,早上打開,傍晚的時候就必須升起關上。威尼斯的鑄造廠一詞後來也就成為現代城市中「族群隔離區」的通稱。

隔離也伴隨著人們對於「觸摸」(touching)的恐懼。除了居住區域隔離之外,十七世紀的瘟疫醫生會以著名的鳥面頭罩和長袍把全身包裹起來,並且在鳥喙部分放置芳香物質,認為這樣可以防止瘟疫的穢氣進入體內。大眾也普遍認為猶太人的生活習慣不潔,甚至需要立法者強迫他們洗手。

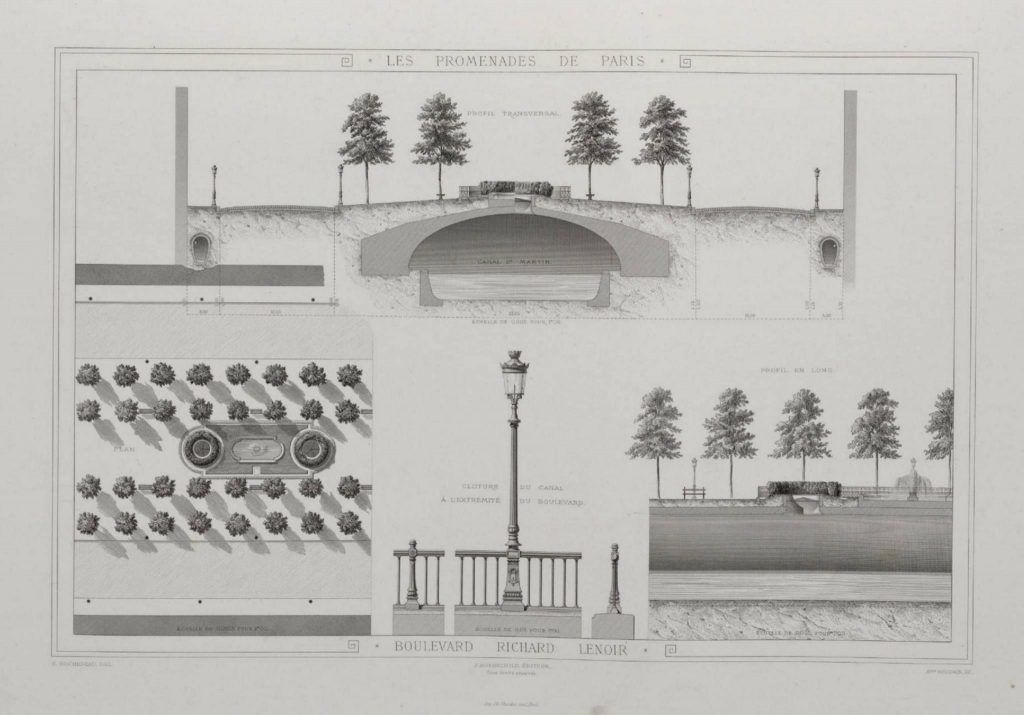

革命時期的巴黎完全體現了「流動」這件事情在都市中的重要地位。哈維(William Harvey)的《論心臟的運動》真正將身體的循環系統與城市中的循環連結在一起,不只是商品與貨幣的循環,更是街道與建築的設計。一個健康的身體中,血液的活動和活化是絕重要的。同理可推知,城市的權力中心就像是人體的心臟,將貨物輸送到動脈般的街道中,下水道則是靜脈輸送塵土和排泄的穢物,公園就像是肺臟過濾不潔的空氣。隨著關稅和城牆的撤除,城市的形式也越來越開放,在十八世紀末達到巔峰。

啟蒙時期的巴黎市中心同時擁有心臟(羅浮宮)和肺臟(路易十五廣場和杜樂麗花園)。在共和初期,流動與自由的身體進而成為抗議的身體和節慶的身體,從監獄到行刑場的遊街是必須的,行刑場從城市的邊緣進入都市中心的路易十五廣場,「當斷頭台要在舊體制的心臟上刺得更深的時候,它就往更大的都市廣場移去。」這是一個「毫無障礙的空間,一個完全淨空的空間。」

由十六世紀的威尼斯猶太隔離區到啟蒙時期的巴黎,也可以看到現代城市規劃朝向連結性和流動性的趨勢。在十九世紀後半的巴黎和紐約,公園綠地都被當作是城鎮的對立面。阿爾方和歐姆斯德所擘畫的都市公園系統中,林蔭道(boulevard)和公園道(parkway)是理想都市重要的結締組織(connecive tissue)。受到英國花園「如畫風」的身體運動感影響,「當眼睛或身體在這不規則的空間中游走時,總是充滿了驚喜,這是個綠意盎然而自由生長的地方。」

巴黎在設計林蔭道的時候也一起考慮了供水和污水道,改善了霍亂和傷寒的感染問題。歐姆斯德藉由林蔭大道設計,也串起了歐姆斯德在水牛城、芝加哥、布魯克林等城市設計的公園系統,構成他理想中的文明城市。二十世紀初的都市計畫典範延續這些都市設計論述,從英國的霍華德的花園城市到美國區域規劃學會(RPAA)的鄰里單元,都是各種社會改革與烏托邦的重新想像。

然而烏托邦並未就此來到。威尼斯文化以壓抑來緩和富裕和道德之間的衝突,所以把猶太人隔離起來。隨著醫學知識的發展與共和體制的穩定,除魅之後的現代世界以鐘型曲線的常態分佈來界定各種「正常」與「不正常」。傅柯所謂的「生命政治學」(biopolitics)中,當「案例」、「風險」、「危機」等關鍵詞在社會中出現時,權力機構所實行的各種規訓的工具或是達成安全的手段。現代世界中關於自由和烏托邦的想像,也更進一步形塑了我們的城市空間。對於身體和生活作息的規範與限制,都是為了達成其治理的正當性,這其中也包括「社交距離」(social distance)這個概念的出現。

新冠肺炎於2019年開始流行,隔年擴散到世界各地,社會學者開始討論隔離措施對於社會帶來什麼樣的意義。芝加哥大學的薛爾利斯(Lily Scherlis)在〈遠距化的社群〉(Distantiated Communities)文中回顧了「社交距離」的歷史,發現這個詞彙長久以來所包含的階級和種族優越感。除了上述的威尼斯隔離區之外,在十九世紀的英國和法國,貴族和統治階級的各種冷漠和疏遠都是彰顯自身階級和社會地位的方式,在美國廢奴之後,都市空間的種族隔離(separate)政策更是白人維持優越感的手段。到了1920年代的芝加哥社會學派(如Robert Park),社會距離則是社會學者量測個人和社會關係之親密感的依據。在這個視角下,社會距離的定義是個人願意與團體成員共享的最親密關係,其光譜的兩極從最親密的家人到最疏遠的外國人。

在1950年代的動物學中,社交距離則是個體在其他個體面前,可以維持不動所能容忍的最大分隔距離。以此為基礎,人類學者則以社會距離來探討社會習俗中自我與他人之間如何維持距離。人類建立社會關係,並透過各種冷淡、疏遠、保守等方式來維持各種社會互動。卡繆筆下的《異鄉人》(1942) 原名為「陌生人」(the stranger),他筆下想表達的存在主義中漠不關心的疏離和自由,事實上也是一種極端疏遠的社交距離:「媽媽今天死了。或許是昨天,我不清楚。我收到家裡來的電報:『母逝。明告別式。敬上。』這沒什麼意義。或許發生在昨天。」一直到1990年代愛滋病毒的傳播下,人們對於接觸的恐懼重現,甚至到達偏執恐慌的地步,關於社會距離中的社會學意義(遠近親疏)和公共衛生意義(接觸級距)才開始重疊。到了2004年,美國疾病管制局鑑於非典型肺炎疫情,將社交距離定義為「控制疾病傳染的措施」,這個概念才正式進入醫學社群。

在社群媒體興起的年代,人與人之間的情感連結反而更加薄弱。當大家都維持著社交距離,原本就已經造就了「一起孤獨」(alone together)的年代。從赫緒黎的《美麗新世界》、宮崎駿的《天空之城》、到亞特伍德的《使女的故事》,不乏人類為了創造「烏托邦」卻適得其反的寓言。相對於這些「反烏托邦」(dystopia),我們是否可能把瑰麗的鏡片拿掉,直視現實來努力達成傅柯所謂的「異托邦」?

新冠病毒疫情在世界各國散播開來之後,一發不可收拾,也讓人們進入隔離的狀態。在這樣的孤立中,是否還可能有任何社群感?法國哲學家南希(Jean-Luc Nancy)卻提出另一種孤離中形成社群的可能,在這個狀態下,病毒將我們「社群化」(communize),如此一來,新冠病毒(coronavirus)也就成了「社群病毒」(Communovirus)。南希認為「社群病毒」有兩種意義,其一是字面上的「共產病毒」,意味著新冠病毒是中國式特色社會主義的產物,這也包括整個系統對抗病毒的效率性,以及監控社會和言論管制的系統下讓病毒壯大的機制。再更深入探究,所謂的「社群病毒」意味著我們在孤立的狀態中保持聯繫,病毒成為我們唯一共有的公共財。這並不是要實行共產主義。他指出,馬克思認為不論是私有財產或公共財產,我們都必須放棄,並且以「個人特質」(individual property)來取代。換句話說,病毒促使我們在隔離狀態中「實現自我」(realize the self),成為真實、有效率而獨一無二的自己。

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。