文:孟宗

許多藝術學者都曾指出一旦成為主義,藝術就僵化了,進而認為在進入學院和美術館之後,現代藝術便已經死亡,媚俗和前衛更是一體的兩面。但是作為經驗和反思,現代性(modernity)可以是活的思想和生產過程。建築、景觀和都市設計畢竟不是純美術,和周遭的政經、人文、自然環境更加息息相關,相互滲透影響。十九世紀的城市建築理論非常注重流動性,原是出自於衛教健康的動機。人類尚未發現病菌才是傳染病原,瘴氣理論(miasma theory)仍然盛行的狀況下,從醫院的設計乃至於城市結構中,空氣和飲水的流動都比二十世紀來得重要。工業城的設計改革倡議,乃至於工人模範村的實踐,都是十九世紀的老生常談,但是傳達的都是同一個訊息:在物質主義的視角下,環境對於人的影響。所謂的「光線、空氣、空間」,這些都進入了二十世紀的現代建築論述中。然而除了在個別建築名家的作品中可以見到這些原則之外,在都市設計思想中最完整的呈現便是1933年「現代建築國際會議」(Congrès International d’Architecture Moderne, CIAM)公佈的《雅典憲章》(Athens Charter),儘管在其中包含對於社會與政治議題的敏感度,整體來說對於「居住、工作、休閒」的章節劃分,以及整體設計內容都表現了機能至上的思想,以及環境對於人類行為有直接影響的物質主義觀點。這些價值在巴西的新首都巴西利亞(Brasilia)這座從零開始規劃的城市中得到完整的展現。

建於1956至1960年間的巴西首都巴西利亞(Brasilia)的核心區紀念性軸線,由建築師Lucio Costa與Oscar Niemeyer規劃設計,深受國際現代建築會議《雅典憲章》所影響的現代建築規劃與設計原則,於1987年登錄為聯合國文教基金會世界遺產。

建於1956至1960年間的巴西首都巴西利亞(Brasilia)的核心區紀念性軸線,由建築師Lucio Costa與Oscar Niemeyer規劃設計,深受國際現代建築會議《雅典憲章》所影響的現代建築規劃與設計原則,於1987年登錄為聯合國文教基金會世界遺產。

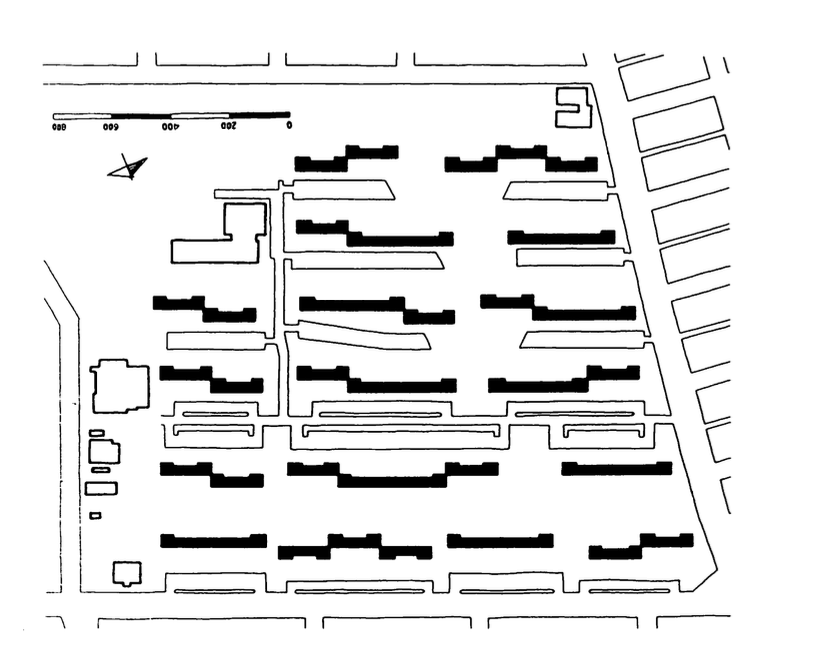

在美國的設計中,最著名的現代主義殉道者便是聞名的「普魯伊果公寓」(Pruitt-Igoe)了。1949年住宅法案通過,各大城市開始出現由聯邦政府出資的公共住宅。位於密蘇里州首府的華盛頓市則出現日裔建築師山崎實(Minoru Yamasaki)所設計的普魯伊果(Pruitt-Igoe),1953年落成的時候獲得許多建築雜誌評論的稱許。普魯伊果位於市區中心的西北方,現代建築師沙利南的傑佛遜開拓紀念碑不遠處,成為聖路易市的再生象徵。在紀錄片的訪談中,許多當年的兒童如今已成為中年市民,在他們的回憶中,普魯伊果是個充滿社區感、可以玩耍、有人陪伴、帶有許多美好回憶的地方。總計23公頃(約為大安森林公園大小)的土地上,興建33棟十一層樓高的公寓住宅,預計容納一萬兩千人。當時的公共住宅被視為一個德政,因為許多移工居住在簡陋的環境中,還有人稱「貧民區地主」(slumlord),也就是從工人住宅的惡劣居住環境而獲利的人,當時的工人住宅可以簡陋到沒有衛生設施,也很容易因為火災而燒毀。

普魯伊果公共住宅(Pruitt-Igoe Public Housing),攝影約於1963-1972年間(Photograph: wikipedia)

普魯伊果公共住宅(Pruitt-Igoe Public Housing),攝影約於1963-1972年間(Photograph: wikipedia)

普魯伊果公共住宅(Pruitt-Igoe Public Housing)基地平面,建築師山崎實(Minoru Yamasaki)

普魯伊果公共住宅(Pruitt-Igoe Public Housing)基地平面,建築師山崎實(Minoru Yamasaki)

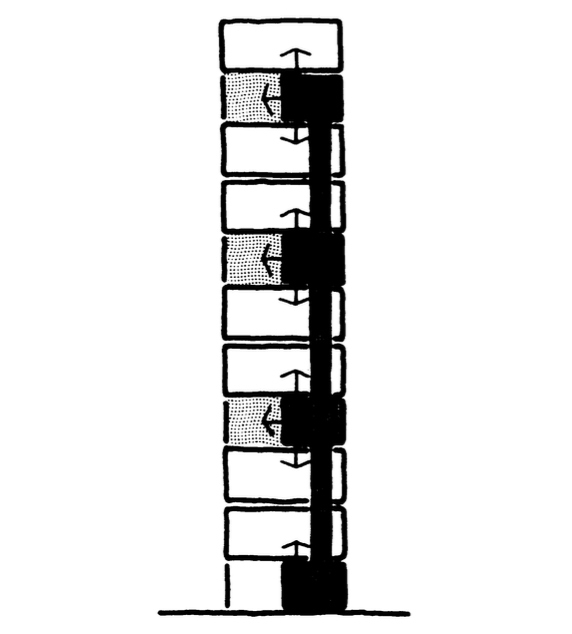

公共住宅的政策,彷彿將移民工人從貧民區中解放出來:「光線、空氣、空間」。設計師運用他的巧思設置了許多促進社區感的公共空間,因而在建築媒體受到矚目。比如「跳層電梯」(skipped-level elevator) 「跳層電梯」(skip-stop elevator)的設計,每隔兩層樓才會停留一次,有三分之二的住戶必須往上或是往下走一層樓梯,才能到達自己居住的樓層。每三層樓有自己的「走廊」和「垂直大廳」,藉由動線的交集和公共空間的塑造,在高層住宅中形成獨特的垂直鄰里關係。

然而公共住宅有許多敵人,首要便是銀行與房屋仲介業以及市區的商業公會的反對,他們認為公共住宅阻擋營建事業獲利,視為共產主義對於自由市場的侵蝕。當時二次大戰剛結束,美國的都市人口減少,原本以為是1930年經濟蕭條的因素所導致,規劃師、官員、和開發商都期望戰後的人口增加可以帶來都市的繁榮,以及連帶的土地價格上漲。沒料想到二次大戰其實是都市區域製造業的高峰,戰後開始分散到郊區,都市人口開始走下坡。原本預計聖路易人口可以到達一百萬人。人口估計過於樂觀,公共住宅在人口的最高點興建。但是新的美國夢不是現代建築師想像中高樓大廈矗立、公園綠地遍佈的城市,而是便宜郊區土地上平凡無奇的獨棟住屋。 真正代表美國中產階級的順從、單一、無限複製的建築形式,其實不是現代建築,而是無限延伸的郊區蔓延。城市開始掏空,失去中產階級和製造業,人口、職業、稅收、服務,每年都降低,加以重擊的是整體同時鼓勵郊區發展的政策。聯邦住宅局貸款(Frederal Housing Administration loans)讓郊區住宅更為便宜,南方來的移民湧入城市,中產階級向外逃往郊區,高速公路的興建助長遷移的風氣,形成另一波的都市逃亡(urban flight)。住宅的興建原本是期望收納嬰兒潮暴增的人口,然而戰後年間美國各大城市卻失去原有人口的一半以上。

「跳層電梯」(skip-stop elevator)的設計示意圖,每隔兩層樓才會停留一次,有三分之二的住戶必須往上或是往下走一層樓梯,才能到達自己居住的樓層。每三層樓有自己的「走廊」和「垂直大廳」,藉由動線的交集和公共空間的塑造,在高層住宅中形成獨特的垂直鄰里關係。

「跳層電梯」(skip-stop elevator)的設計示意圖,每隔兩層樓才會停留一次,有三分之二的住戶必須往上或是往下走一層樓梯,才能到達自己居住的樓層。每三層樓有自己的「走廊」和「垂直大廳」,藉由動線的交集和公共空間的塑造,在高層住宅中形成獨特的垂直鄰里關係。

普魯伊果公共住宅的室內空間,1967(Photograph: Zuma Press/Alamy 轉自guardian.com)

普魯伊果公共住宅的室內空間,1967(Photograph: Zuma Press/Alamy 轉自guardian.com)

普魯伊果在這樣的背景下,原本希望由租金來支付維護管理費用,這項財務設計也完全失靈。加上因為公共部門不斷壓低預算,使得這些建築先天體質不良,許多門把或木板因為造價過於便宜,開始使用之後就不斷損毀,卻毫無經費可以修復。政府部門對於低價住宅的居住者有許多的篩選規定,更像是監獄中的規範和懲罰;例如沒有工作的男人不能住在房內,因此孩童必須向不定期抽查的檢驗人員撒謊說父親不在家。普魯伊果的住戶在最近的紀錄片訪談中提到,有一種施捨者的優越感是:「我們給你錢,我們就有權控制你的生活。」

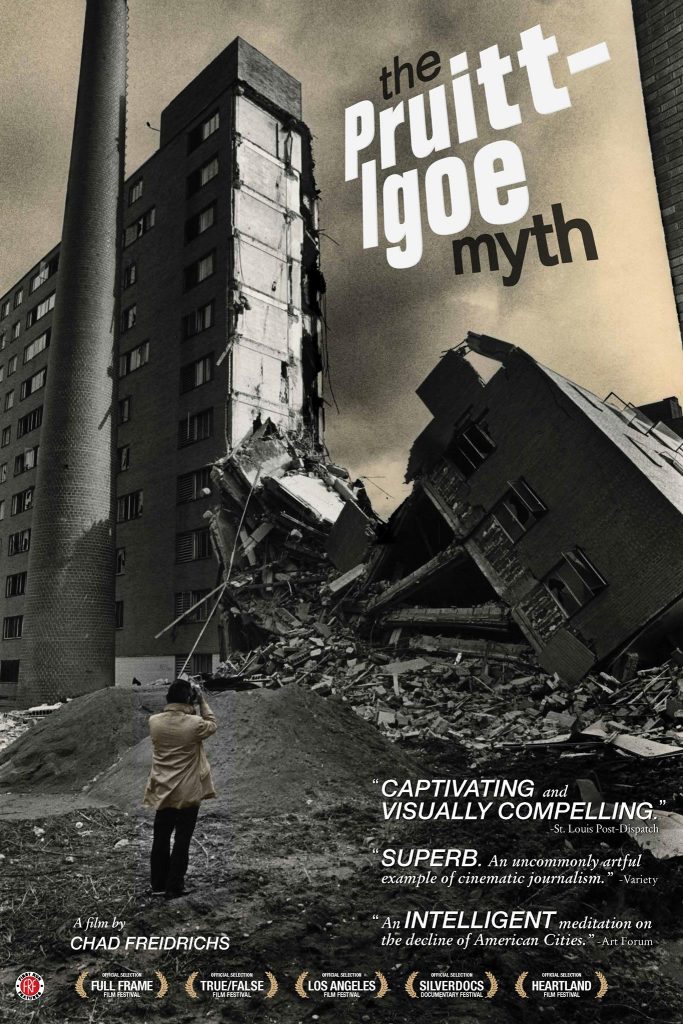

諷刺的是,設計師刻意預留的公共空間,包括空中通廊、垂直大廳和周遭的公園綠地,都成了幫派份子聚集威脅,進行非法交易或聚眾糾紛的場所。住宅區內的其他設施也逐漸失靈,電梯停止運作,還時常發生火警。許多功虧一簣的振興計畫都無疾而終之後,政府部門終於在1972年決定將普魯伊果住宅區予以全數拆除。在拆除方式評估中,最早試驗其中三棟以爆破方式進行,後來剩餘的幾棟也在往後數年全數拆除,如今原地尚未重建,仍然是一片長滿次生林的荒蕪之地。普魯伊果屍骨未寒,以提倡「後現代建築」而聞名的評論家詹克斯(Charles Jencks)便在1977年的新書《後現代主義的語言》中宣布:「現代建築已死,時間是在1972年7月15日的密蘇里州聖路易,當惡名昭彰的普魯伊果計畫(其中的某幾棟)遭受爆破,遭受最後一擊的時候。」擅長報導文學風格的小說家沃夫(Tom Wolfe)在影響深遠的《從包浩斯到我們的房子》(From Bauhaus to Our House)書中,更以煽動性的語氣轉述當時的氛圍:「炸掉它、炸掉它、炸掉它。」殊不知當他們急著宣告所謂的典範轉移,其實還是落入了時尚潮流的「主義」陷阱。

普魯伊果公共住宅周邊的公園綠地空間,c. 1955. (Photograph: wikipedia)

普魯伊果公共住宅周邊的公園綠地空間,c. 1955. (Photograph: wikipedia)

普魯伊果公共住宅,攝於1971年,當時已有35棟大樓無人居住,背景為聖路易市的地標「傑佛遜開拓紀念碑」 (Photograph: Bettmann/Corbis 轉自 guardian.com)

普魯伊果公共住宅,攝於1971年,當時已有35棟大樓無人居住,背景為聖路易市的地標「傑佛遜開拓紀念碑」 (Photograph: Bettmann/Corbis 轉自 guardian.com)

普魯伊果住宅晚期的嚴重破損狀況(PhotographL wikipedia)

普魯伊果住宅晚期的嚴重破損狀況(PhotographL wikipedia)

普魯伊果拆除過程影片靜照,1972。(Photograph: wikipedia)

普魯伊果拆除過程影片靜照,1972。(Photograph: wikipedia)

終究來說,普魯伊果面對的還是美國都市中的種族問題,是結構性的歧視而非個人的歧視。聖路易的公共住宅建設案一直以來都是隔離的工具。美國在二次戰後,面對是另一波由南方農場剩餘的勞動力遷移到北方工業城市的移民潮,而這些勞工大部分都是黑人。1949年的聯邦住宅法案促成貧民清除和公共住宅的興起,成為權力人士快速重組城市,重新分配土地和居民的工具。在城市中,有開發潛力的貧民居住區被重新開發,但是重建之後的結果從來都不是低價住宅。也因此有人說都市更新(urban renewal)其實就是黑人移除(negro removal),防止「黑人的散布」是許多都市政策的目標,得以維持白人住宅區的完整性,以及最重要的就是房屋的價格。

1954年,也就是普魯伊果啟用同一年,美國著名的「布朗訴托皮卡教育局案」(Brown v. Board of Education of Topeka)訴訟案中,聯邦政府判決種族隔離本質上就是一種不平等,因而打破了原本行之多年的「隔離但平等」(separate but equal)的積習。然而該法案卻造成反效果,讓許多原本混合種族居住的社區中的白人遷出。原本的普魯伊果(Pruitt-Igoe)的規劃即是黑人住在「普魯」(紀念二次大戰的黑人戰鬥機駕駛員Wendell O. Pruitt)、白人住在「伊果」(紀念前國會議員William L. Igoe)的對半分配,卻因為去除隔離而使得白人不願居住。美國北方城市「黑人隔離區」(black ghetto)的新時代來臨,因為黑人群聚,該地成為醫療食物都比較昂貴、警察較少巡邏的地方,因此都市問題與種族問題之間相互影響,造成無止境的惡性循環。

道德的偏見更甚於種族的偏見:現代建築的設計和公共建設問題無法解決,某些既定的行為,反而助長了少數族群的偏見。環境行為學中關於「犯罪行為」與「實質空間」之間的關聯研究,反而坐實了原本對於少數族群的指控,助長了「黑人行為原本就不同於白人,也不適合住在由白人設計的環境」的刻板印象。大家都把責任怪罪在設計師身上,或是某種風格或主義的錯誤,也就不需要去面對公共政策的錯誤所造成的結果。

事實上不論是任何族群,大部分人都偏好住在郊區便宜土地上蓋出的獨棟住宅,城市持續掏空,形成郊區蔓延的現象。現代化過程中城市與鄉村的意識形態對立——鄉村的純樸、保守與安逸,都市的進步、開放與罪犯等等——都是無助於創造更好環境的刻板印象,也間接促成了郊區蔓延。是的,大家都喜歡隱私,也希望有大片的個人空間,但是人類難道無法接受彼此之間的差異,節省環境資源,同時學習密度較高的居住和生活環境?當年詹克斯忙著宣佈「現代主義已死」之後忽悠四十年又過去,我們耳中聽到的其他主義有如過江之卿,同樣是山崎實設計的紐約世界貿易大樓因為恐怖主義而崩塌,然而我們仍然見到現代主義經典公寓大樓屹立不搖,有些成為房地產中的「古典」精品,也沒有因為潮流的更迭而跟隨拆除。可見真正決定環境品質的,除了設計師決定伸手可及、身體可觸的空間品質之外,政治決策、種族主義和階級意識掌握了更大的生殺大權。評論者或愛好者眼中所謂的「主義」,不免令人聯想起盲目跟風者眼球中的偏見。不論是單調或是優雅,多元或是混亂,我們總有各種修辭來滿足自己的美學品味和金錢需求。

普魯伊果基地近況,2013 (Photograph: Chris Freeland @ flickr)

普魯伊果基地近況,2013 (Photograph: Chris Freeland @ flickr)

《普魯伊果神話》(The Pruitt-Igoe Myth)紀錄片宣傳海報。

《普魯伊果神話》(The Pruitt-Igoe Myth)紀錄片宣傳海報。

(節錄自〈尋找現代〉,原刊於《綠建築》雜誌,2016年10月號。)

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。

![]()

本著作係採用 創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款 授權

轉載時請明顯標示眼底城事及本文作者,與眼底城事網站連結

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。