文 : 孟宗

(節選自〈尋找景觀〉,四月號《綠建築》雜誌。)

我們參與的所有事情裡面,不論是否有趣,不斷尋找新的生活方式是真正令人興奮的唯一事務。美學和其他領域都已經遠不足以達成此目的,我們可以完全忽略它們。因此我們應該描述某些臨時的觀察地帶,包括觀察某些街道上偶然的和可預期的過程。

居・德波,〈都市地理學批判導論〉(Guy Debord, “Introduction to a Critique of Urban Geography”),1955

1921年四月21日下午三點,一群達達主義者在巴黎郊區的朱利安帕瓦教堂碰面,這些藝術家和作家在廢棄教堂前的花園合照,展開了第一場的都市遊蕩(urban excursion)。他們呼應了1917年杜象在紐約提議以小便斗或沃爾沃斯大樓作為他的作品的「現成品」(ready-made)概念,只不過這次的現成品不是物件,而是空間,平凡無奇的郊區荒地。活動的文告寫道:「這次對於自然的重新詮釋沒有應用到藝術上,而是應用到生活中。」他們在巴黎拉丁區荒廢的教堂花園前合照並不是偶然,事後成為超現實主義領導人的布列頓(Andre Breton)回憶道,「從奇觀的大廳通往開放空間的過程,並不足以終結達達的回收企圖。」達達主義運動後來演變成為文學和繪畫中的超現實主義,用各種方式讓觀賞者注目日常生活中的平凡事物,如同畫家馬格利特所說,我要讓「平凡的物件尖叫。」當立體派和未來主義的藝術家嘗試以平面或來表達「移動」(movement)這件事情,達達主義的都市遊蕩進一步拋棄了移動的「再現」(representation),而把移動本身成為目的,而且是一種空白的無物。漫無目的的行走也可以是一種「潛意識的自動書寫」,可以穿透現代文明所附加的理性外殼。

fig. 1 1921年四月21日下午三點,達達主義者在郊區的朱利安帕瓦教堂花園前的合照(Dada at Saint-Julien-le-Pauvre, Paris, April 14, 1921.)(source: http://www.metalocus.es/)

二次世界大戰之後,巴黎剛從戰火的餘燼中升起,與納粹合作的維琪政權帶來的傷害仍然存在,而軸心國與同盟國對戰之後,世界旋即陷入了另一種分裂,也就是社會主義陣營與資本主義陣營的對壘。在左派猶疑不定的氛圍之下,年僅20歲的居・德波(Guy Decord)因為電影和藝術結識了依西多・以書(Isidore Isou)為首的一群朋友。以書在1951年在坎城影展播放《關於口水和永恆的論文》(Traité de bave et d’éternité)沒有任何影像,唯一的音軌只有重複念誦的詩歌和獨白,招來觀眾的噓聲和喝倒采。這樣前衛的姿態,其實是悼念前一個世代前衛藝術的瓦解,比如原本探索潛意識邊界的超現實主義,最後也都被中產階級所收編。在以書等人眼中,詩歌是藝術最後的組成分子,因而他們自稱為文字主義者(Letterists)。

在1952年德波製作了電影《偏好薩德的嚎叫》(Hurlements en faveur de Sade)影片,同樣引發觀眾的憤怒,螢幕有時候是全黑,有時候是全白,但總是空無一物,音軌的組成則是剪輯自各種成分:文字主義者對於生活的觀察,一些理論提案,以及長時間的沈默。影片的開端說:「電影已死。影片不再可能。如果你要的話,我們可以來一場討論。」德波在文字主義團體中也結識了史特葛洛夫(Ivan Chtcheglov),這位年輕的朋友對他日後產生深遠的影響。1953年,年僅19歲的史特葛洛夫提議,「將心理分析合理延伸到建築的表現中,已經是非常急迫。」他也描述城市不斷受到居民的改變,其中「居民的主要活動將是『不同的飄移』(continuous drifting)。從此刻到下一刻不停變換的地景,將導致完全的迷失方向。」每當區域轉換,心情也就隨著區域的名字而轉變。因此史特葛洛夫筆下的巴黎類似上一世紀的波特萊爾,不再只是開放空間和偉大藝術的歌詠,也包含了內在情緒揉雜在一起的陰暗角落。在1953年〈新都市的公式〉(Formulaire pour un urbanisme nouveau)文中他寫道:

而你,被遺忘的,受到兩個半球蹂躪的記憶,受困在高百里的紅色地窖中,沒有任何音樂或地理,不再前往大屋(hacienda),在那裡的根源思念著孩童,紅酒隨著古老年曆的童話而乾涸。都結束了,你不會再見到大屋。它不存在。所有城市都是地理。大屋必須重建。所有城市都是地理。你無法走三步而不遇見幽靈,它們帶著自身傳奇的光環。我們在封閉的風景中移動,其地標不斷把我們拖往昔日。某些移動的角度,某些後退的觀點,容許我們撇見空間的原始概念,但這片景象仍然破碎。它必須在童話的神奇地點中和超現實的寫作中才能尋得:城堡、無盡的牆面、微小遺忘的酒吧、巨大的旅店、賭場的鏡子。

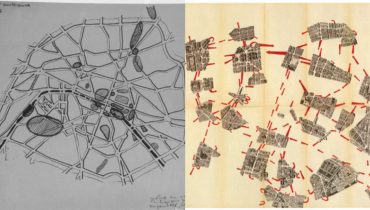

fig. 2 史特葛洛夫的地圖拼貼,將世界地圖覆蓋在巴黎地鐵的地圖上。(Collage by Ivan Chtcheglov. Metro map of Paris covered by pieces of an atlas of the world.)(source: pinterest.com)

由是,德波和文字主義者在街頭遊蕩,他們選擇的不是繁華美好的巴黎市中心,而是平凡無奇的郊區(banlieue)。在1954年的文字主義展覽,他更進一步提出了「飄移」(dérive)的操作定義,其目的是為了描述「具有影響力的製圖學。」 隔年的〈都市地理學批判的導論〉(Introduction a une critique de la géographie urbaine)文中,他把「飄移」定義為「觀察街道上偶然而可預測的某種歷程」,並且說:

我們參與的所有事情裡面,不論是否有趣,不斷尋找新的生活方式是真正令人興奮的唯一事務。美學和其他領域都已經遠不足以達成此目的,我們可以完全忽略它們。因此我們應該描述某些臨時的觀察地帶,包括觀察某些街道上偶然的和可預期的過程。

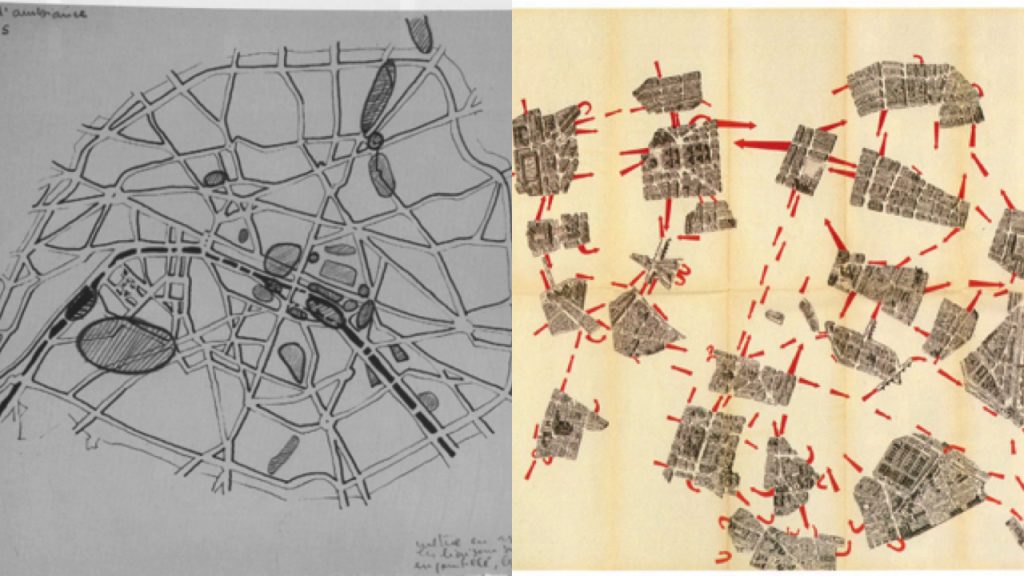

與飄移相關的另一個技巧是「誤用」(détournement),在英文可直譯為「繞道」,但也有引用、挪用,甚至誤用的意思。他們依循達達主義和超現實主義的手法,擷取片段的詩歌、繪畫、攝影,甚至是剪報和地圖,將既有元素重新組合拼湊之後,成為新的創作。因而如沃曼(Gil J Wolman)從報紙的剪貼製成影像和文字的拼貼,史特葛洛夫(使用筆名為Gilles Ivain)則展示巴黎的地圖,穿插其間的島嶼、群島和半島的碎片則是經由世界地圖所剪下。即使在巴黎也存在著異國世界,只要你想要,隨時都能夠迷失而找到屬於你自己的城市。

fig. 3 (由左至右)Guy Debord, Michèle Bernstein 與 Asgar Jorn, 1961合影於1961年。(source: www.spikeartmagazine.com)

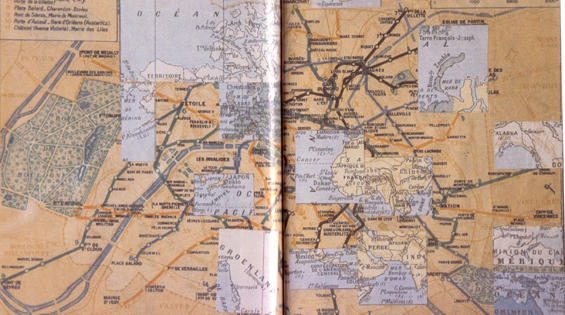

在1956年的〈飄移理論〉(Théorie de la dérive)中,德波借用了超現實主義者的郊外遊蕩,但更深入探討其中的心理作用。他在其中指出「機遇沒有我們想得那麼重要:從飄移的眼光來看,城市有其心理地理學的輪廓,有其恆常的流動,固定的定點和漩渦,強烈阻饒人們進入或是走出某些區域。」因而「飄移」是一個建構性的操作,雖然包含了隨機的機遇,但是也包含了幾項規則:參與式的決定、基於心理地理地圖,以及穿越環境單元所必須經歷的分析。他們研究的空間對象小至幾個街廓,大則包含整個區域,甚至整個城市。1957年德波與丹麥畫家約格(Asger Jorn)等人,聯合了比利時、義大利、英國、德國、荷蘭、阿爾及利亞等國的藝術家和政治理論家,共同創立了「國際情境主義」(Situational International)組織。一直到1972年解散之前,國際情境主義時常以SI作為縮寫簡稱,固定集會並發行刊物。德波和約格也延續「後設圖形」的路線,製成各種「參與式文件」。約格將丹麥的海岸線和各種消費符號重疊在一起。而德波製作的都市的記憶和失憶,則是潑灑的墨水中所顯示的都市碎片。他另外製作了巴黎的「心理地理學地圖」(psychogrography map),設計成為摺頁的目的是想要像一般的觀光地圖一樣,發送給觀光客,但是鼓勵他們在城市裡面迷失。

fig. 4 & 5 德波的〈裸城〉與其草稿( Guy Debord, Naked City and its draft, 1957.)

不論是文字主義或是德波後來所繼承的情境主義,都顯現出他們對於各種「再現」(representation)的質疑。不只是電影的語彙,面對二次戰後彩色電視的發明,社會學者和哲學家對於影像或意象(image)莫不進行更廣泛的思考。德波所關切的不只是影像,更是影像堆砌之後形成的景觀(spectacle)。在他的定義下,意象和景觀之間的差別就如同馬克思對於金錢(money)和資本(capital)之間所做的區分。馬克思雖然質疑「市場」,但是他反對的不是金錢本身,而是金錢累積之後所形成的資本,以及其背後那一整套的運作邏輯。

fig. 6 約格與德波,〈哥本哈根的終結〉(Asger Jorn and Guy Debord,’Fin de Copenhaguè,’ 1957.)(source: wikipedia.org)

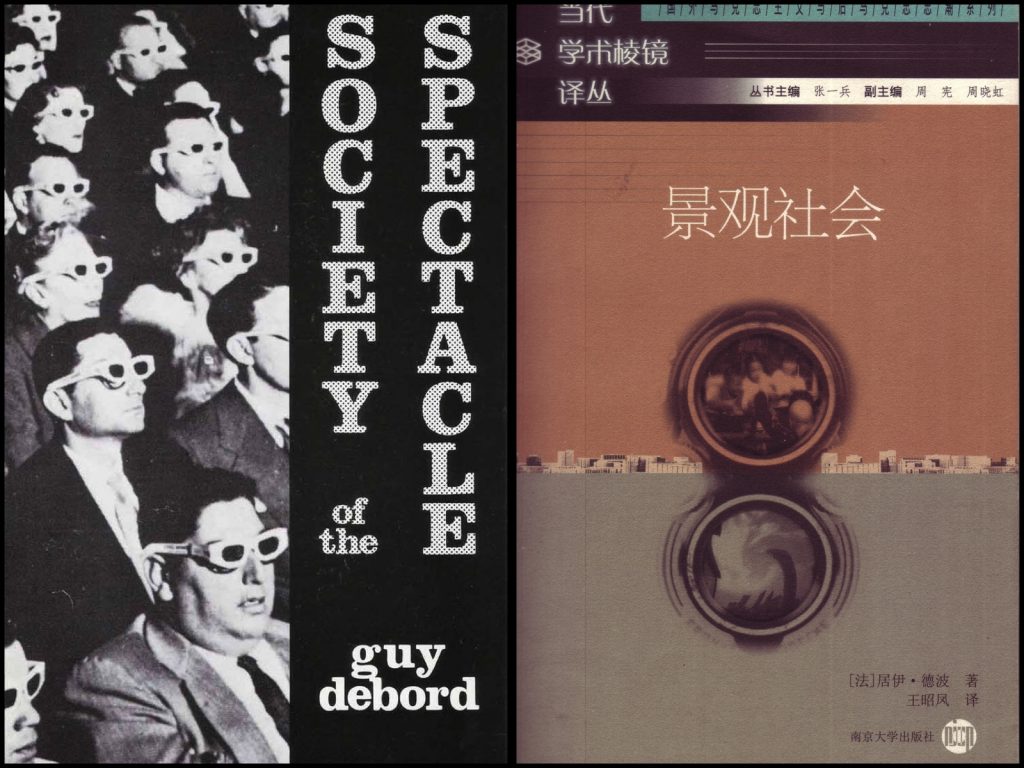

因而德波於1967年出版的《景觀社會》(The Society of Spectacle)一書有許多部分都明顯借用了馬克思《資本論》中的概念和句型。書本開宗明義便寫道:「在現代生產條件無所不在的世界中,生命整體展現為景觀的龐大聚集。. . . 景觀不(只)是意象的組合;它是以意象為中介的人與人之間的社會關係。景觀不能被理解為一種大眾傳播技術所製造的視覺欺騙,事實上,它是已經物化了的世界觀。」而第一章最末也寫道:「景觀是資本累積到某個程度,以致於它成為意象。§(34)」(The spectacle is capital accumulated to the point where it becomes image.)。因此對德波而言,景觀不只是一種裝飾或意識形態,不論有意無意,景觀已經成為統治世界的一種手段,而且已經成為生活中看不見的無形力量,因此他也在書中說道:

景觀所宣稱的虛假統一,掩蓋了資本主義生產方式的真實統一底下的階級劃分。迫使生產者參加世界建設的力量,也是將他們從中驅逐出來的力量。從地方性和民族性侷限中解放出來使人們相互發生關係的力量,也是分離他們的力量。要求一切更加合理的力量,也滋養了階層剝削和壓迫的非理性。創造社會抽象權力的力量,也是創造其具體不自由的力量。

如同前述的飄移和地圖製作手法所見,德波對於景觀的各種指控不只停留在理論上,而是出自於實踐。他和景觀之間的戰爭,便始於前述一系列的戰術運用,也就是「情境」(situations)的創造。從「飄移」的各種拼貼到更為精確但仍舊充滿想像的地圖製作(cartography)中,演變出各種文件作品,以及其創造出來的機遇和主體想像的背後,所勾連的各種情境。這些文件與情境的創造在今日看來,其實就是前衛的景觀設計了,然而德波等人卻不會把它們當作是藝術作品,而寧願把這些行為當做是給景觀社會的挑戰書。《景觀社會》這本書出版的隔年便發生了震撼世界的巴黎五月學運,當時街頭運動者人手一本。許多人會把這本書和情境主義的各種小測出版品當作是預言68學運的推手,然而當時擴散到全世界各大城市的學運有其既定的社會、經濟和政治因素,對於德波來說,這或許是革命與詩意結合之後必然的結果。

fig. 7 德波,《景觀社會》英文版與中文版書封(Guy Debord, The Society of Spectacle, English version cover, 1984.)

如果我們回到1959年楚浮拍攝的電影《四百擊》(Les Quatre cents coups),開場的片頭便是在滑行移動的車輛中,以不同角度來觀看巴黎艾菲爾鐵塔。這些片段的視角同時也拆解了這座高聳的都是地標,好像德洛內筆下多重視角的立體派繪畫,也令人想起史特葛洛夫曾經想炸毀這座鐵塔的計畫。雖然起因是鐵塔的亮光照射到他的閣樓房間,讓他和室友無法入睡,但是這樣的舉動恐怕也和他的反動立場相關。畢竟艾菲爾鐵塔所代表的1889年世界萬國博覽會,是十九世紀中第二帝國持續累積的財富所堆疊起來,就像是資本主義永無止盡的擴張和競爭,那個令人心神不寧的永恆危機。如同德波的傳記作者阿波斯托里(Jean-Marie Apostolidès)所言,德波就像是十七世紀的法國道德家,如盧梭或巴斯卡,在深刻的自省中提出對於外在世界的徹底質疑。他暴露了「觀看」這件事情如何席捲了現代世界,原本群眾習以為常的旁觀姿態,透過各種地圖繪製和再現技巧,便可能成為主動的參與。

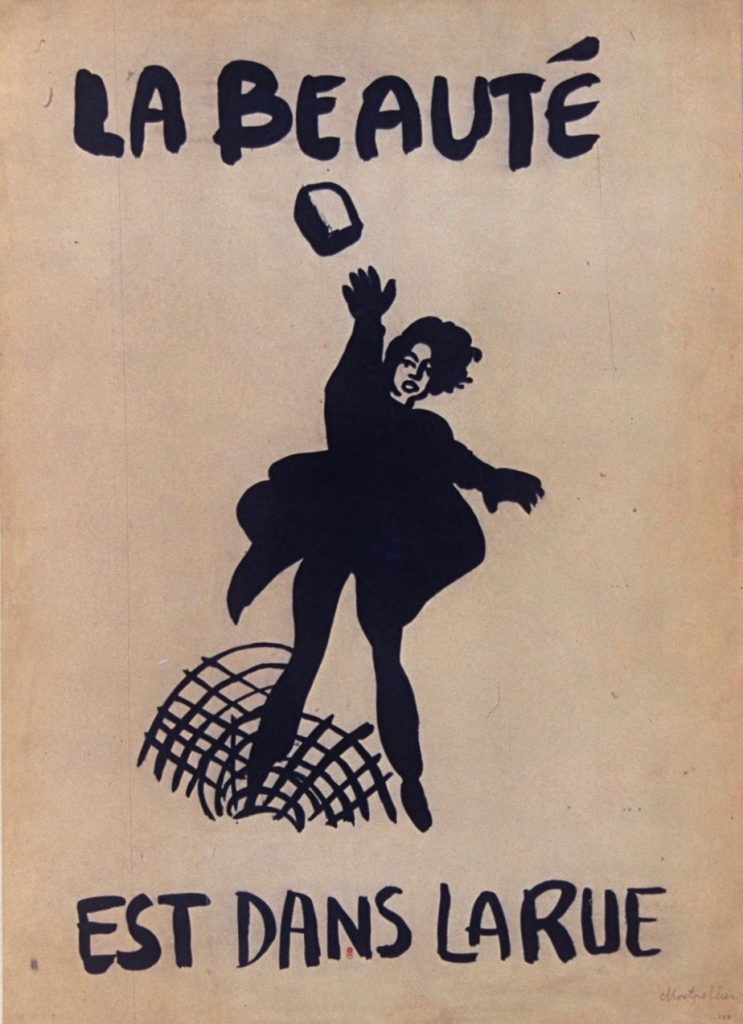

fig. 8「美就在街道上」(La Beaute est dans La Rue ),支持 1968 年五月巴黎學運的街頭海報。(source: National Library of France)

德波的《景觀社會》(La société du spectacle)於2006年出版中譯本,譯者將一般習慣的「奇觀」(spectacle)翻譯為「景觀」。儘管同樣源於視覺,奇觀和風景(landscape)無法完全畫上等號,然而奇觀與景觀的語義竟然有互通的可能,也值得我們注意。Spectacle的另一個意思是眼鏡,因此原本就有觀看的意味,後來引申為奇觀。「景觀」這個詞彙在二十世紀進入現代漢語,時常被用來描述一種外加的、錦上添花的行為。如果景觀設計是一個執業的範疇,我們又能有多少把握,景觀設計不是錦上添花?每當風景區刻意營造出來的「教堂」成為熱門的打卡景點,或是某項俗艷誇張的設計模擬圖出現,我們總是見到有人批評「沒有美學素養」。然而如果美和景觀成為外在的冠冕,而忘卻事物的本質和過程,即是把景觀貶低為瑣碎多餘的身外之物。尤有甚者,各種意象累積而成的景觀構成了分門別類的階層系統,也是我們賴以建立世界,理解世界的影像秩序。景觀或者行動,不必然是一個二選題。景觀難免成為「奇觀」,但是景觀不只是無聲無嗅的媒介,如果我們只是被動的接受外在刺激,對於媒介本身沒有省思,那麼德波所謂「景觀成為一種統治手段」便不是危言聳聽,恐怕《景觀社會》的基進訊息仍然是現代社會的準確解剖刀。

延伸閱讀:

Guy Debord, The Society of the Spectacle (New York: Zone Books, 1994).(中譯:《景觀社會》)

Francesco Careri, Walkscapes: Walking as an Aesthetic Practice (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002).

Situationist International Online http://www.cddc.vt.edu/sionline/

Guy Debord 網路資料庫 http://www.notbored.org/debord.html

圖說:

fig.1. 1921年四月21日下午三點,達達主義者在郊區的朱利安帕瓦教堂花園前的合照(Dada at Saint-Julien-le-Pauvre, Paris, April 14, 1921.)(source: http://www.metalocus.es/)

fig.2. 史特葛洛夫的地圖拼貼,將世界地圖覆蓋在巴黎地鐵的地圖上。(Collage by Ivan Chtcheglov. Metro map of Paris covered by pieces of an atlas of the world.)(source: pinterest.com)

fig. 3.(由左至右)Guy Debord, Michèle Bernstein 與 Asgar Jorn, 1961合影於1961年。(source: www.spikeartmagazine.com)

fig. 4 & 5 德波的〈裸城〉與其草稿( Guy Debord, Naked City and its draft, 1957.)

fig. 6 約格與德波,〈哥本哈根的終結〉(Asger Jorn and Guy Debord,’Fin de Copenhaguè,’ 1957.)(source: wikipedia.org)

fig. 7. 德波,《景觀社會》英文版與中文版書封(Guy Debord, The Society of Spectacle, English version cover, 1984.)

fig. 8.「美就在街道上」(La Beaute est dans La Rue ),支持 1968 年五月巴黎學運的街頭海報。(source: National Library of France)

fig. 9. 〈生命依舊自由輕鬆〉,德波給友人康斯坦信中的影像拼貼(Guy Debord, Life continues to be free and easy, c. 1959) (Source: pinterest.com).

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。

![]()

本著作係採用 創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款 授權

轉載時請明顯標示眼底城事及本文作者,與眼底城事網站連結

學生、老師、父親,期望播種與收割的遊牧民族,修過建築史,教過景觀史,做過景觀設計和規劃。