文:曾稚驊

打造宜居環境大不易,不只是一連串居住的指標、或是複雜的營建與住宅法規,更是行動者之間複雜的互動關係。社會住宅是當前回應居住問題最重要的政策手段之一,要能理解台灣當前的社會住宅、這一整套包含正式與非正式規範的制度,並幫助我們回答現行制度的挑戰與可能出路,我們更有必要爬梳台灣的社會住宅制度變遷的歷史。

從短期方案到長期政策

在《住宅法》於2011年通過以前,台灣的住宅政策缺乏核心規範,只有各種分立的方案。這些方案包括以不同職業類屬區分出的社會團體(如軍眷、勞工住宅等),分屬於不同的主管機關、預算與資源;也有地方政府各自為政的方案,如台北市專門提供給低收入戶的平價住宅。中央主導的方案最著名的則當屬1975年開始的國民住宅計畫,更是國家形象打造的工程(沈孟穎,2015)。

缺乏一體政策、只有分立的住宅方案,終將遇到各種方案目標難以調和的結果。1989年無殼蝸牛運動,反映住宅市場不受控制、住宅金融與租稅有待改革;除此之外,國民住宅以出售為主的手段,加上難以尋覓可用土地,無法達成原本期望照顧中低收入民眾的目標。從國民住宅、各類職業的住宅方案到住宅市場的亂象,在在都反映出了缺乏上位的住宅政策之弊端。

雖然從官僚到專家學者均疾呼應訂定住宅政策,真正促成改變的轉捩點反而是高空屋率的政治問題。1990年代,為了回應無殼蝸牛運動的怒火,政府宣布將開始新一波的國宅興建;然而在此同時,高空屋率的問題讓政府必須面對消化餘屋的難題。當時台灣有著82萬戶以上、超過10%的房屋閒置,在立法院的質詢壓力下,行政院長連戰指示將推動以國宅基金辦理長期低利貸款鼓勵民眾購屋,卻也造成省市政府、各主管機關之間的矛盾更深。

在檢討現有方案與研擬住宅政策下,國民住宅最終於1999年宣布停建,後續相關的國民住宅單位遭到裁撤與合併至其他單位,使得原本國民住宅計畫一條鞭的組織型態,變成把住宅視為地方事務、中央只以監督為主的型態;與此同時,中央與地方政府也各自委託專家學者完成諸多住宅政策的綱領等。

住宅政策的擬定包含《整體住宅政策》以及《住宅法》[1],然而由於政策與立法的空缺,加上空屋率問題未解,停建國宅後各種鼓勵購屋的短期方案占據了重要地位。從1998年的「振興建築投資業措施」開始,以擴大內需、穩定經濟之名,連續編列了七年、編列接近兩兆元的優惠購屋貸款,更無限定資格、或只限定於首購青年,直到2005年《整體住宅政策》核定後才停止無限制資格的補貼措施。在建商壓力與消化餘屋的名義下,長久以來以出售為主的思維仍持續發揮影響,成為此時佔主導地位的短期方案。

首次政黨輪替後的社會福利轉向

2000年政黨輪替後,由於民進黨與社會福利運動合作較深,整體政策的走向受到許多影響。在社會福利政策中,首次出現了社會住宅的概念,如 2004年《社會福利政策綱領》修正後,「福利社區化」的目標成為社福綱領中的「社會住宅與社區營造」。引述當時的段落,「為保障國民人人有適居之住宅,政府對於低所得家庭、身心障礙者、獨居或與配偶同住之老人、受家庭暴力侵害之婦女及其子女、原住民、災民、遊民等家庭或個人,應提供適合居住之社會住宅……」開宗明義點出了弱勢者居住權的重要性,並且改變了住宅政策的方向,更成為現行《住宅法》中弱勢身分的來源。

住宅政策則從原本以住宅經濟專業者為核心,逐漸融入了社會福利中有關弱勢者居住權的概念。2004年7月7日,研商《整體住宅政策》的與會名單,擴大到了數十個以上的社會福利團體[2]。2004年至2005年由社會福利專業、住宅經濟與建築設計等專業的學者專家參與修正《整體住宅政策》,並確立了「顧及弱勢國民居住需求、建立適合且有尊嚴的居住環境」等目標,與原本以住宅經濟專業者關注的市場機能與滿足最低居住需求等目標,融合而成了2005年核定的《整體住宅政策》;核定版本的第六點的內容明確點出社會住宅,以及其福利性質和獎勵民間提供。

社會住宅的概念透過《社會福利政策綱領》與《整體住宅政策》而有了初步的雛形,然而當時「社會住宅」的內涵、與如何落實仍有相當差距,例如社會住宅最關鍵的以租代售等方向,都是重大的政策變革,必須透過新的短期方案來實驗與證實可行。最關鍵的在於2007年的「整合住宅補貼資源實施方案」,提供了「租金補貼」的項目,終於將數十年來潛伏於政府官僚、學者製作的報告中,不斷強調更能幫助弱勢者的租金補貼落實。短期的租金補貼方案獲得成功,挑戰長久以來購屋補貼的正當性,一定程度證明了社會住宅政策與轉向以租代售的效果[3]。

從時間跨距到空間尺度

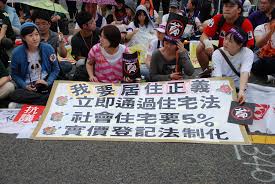

2008年二次政黨輪替,在多年以來無限制資格的購屋補貼之下,高房價成為了再也難以迴避的問題,登上2009年行政院調查的十大民怨之首。面對民怨,重返執政的國民黨推出「健全房屋市場方案」,以出售的「合宜住宅」回應;與此同時,除了原有的社會福利團體所組成的聯盟之外,從無殼蝸牛運動以來轉進為都市改革組織(OURs)、崔媽媽基金會等組織的都市社會運動者,2010年合流而成「社會住宅推動聯盟」,與時為在野黨的民進黨為主合作推動社會住宅,促使政府挑定台北縣市共五處基地進行試辦,並於2011年公布「社會住宅短期實施方案」。

時間跨距的長短期政策與方案,逐漸透過選舉策略的轉化而被賦予了空間尺度的意義。在「民怨」的基礎上,社會住宅推動聯盟的倡議明顯鎖定每二年一次的地方與中央選舉,2010年在地方層級選舉時的倡議達到了試辦的成果,在短期方案底定後,2012年中央層級選舉前,促成了當時在立院中爭議不斷的《住宅法》終於在十數年後得以完成立法。其後,2014年的巢運同樣延續著這種策略,促使六都候選人提出各自的社會住宅政見,讓社會住宅從原本的試辦、短期實施方案與成效堪憂的中長期實施計畫,轉而成為各大都市都宣示的政策目標,最終在2016年的選舉成為中央層級正式認可的重大政策與修法重點,讓中央比起過往更願意積極的直接興建、以及承擔長期營運的部分資源。換言之,基於住宅屬於地方事務的分工,以地方層級的財政、規劃設計與服務提供來實現個別都市的社會住宅,與中央層級確保土地、融資管道與法制等規範的穩定性,兩者之間的相互關係逐漸透過選舉政治的倡議策略而明朗。

不過,由於社會住宅制度的建立過程仰賴選舉政治,在折衝之下難免充滿漏洞;舉例而言,被倡議者諷刺是「沒有引擎的拼裝車」的初代《住宅法》,其中的問題包括土地與財務資源不到位、有限的興建數量承諾、鼓勵民間興建而抗拒承擔維護管理長期責任等,此外短期實施方案後更清楚顯現出社區鄰里的不滿與反彈。因此,制度的缺陷有賴以社會住宅推動聯盟為主的行動者持續修正,不只是基於專家學者,或是如倡議團體透過集結行動施加壓力、挑戰原本以出售為主的政策思維;社宅盟的重要性在於發展出與各層級政府的深入合作,成為同時具有類似智庫與協調者的角色[4],引入民間非政府團體並織起行動者之間的網絡,進而有能力維繫專業者與政府之間的關係,讓專業者更有能力向政府提出主張與實現理念。

未來的挑戰:修補脆弱的多層次制度

時過境遷,隨著2018年選舉過後,社會住宅制度的運作遇到了新的挑戰。不同於2014年巢運的社會運動浪潮與居住正義訴求,2018年是改革遭遇阻力,而保守反動勢力藉民粹政治而起的政治格局。以專業者、政治菁英為主推動的社會住宅改革,即便在取得政治權力後有能力以建制的手段來稍微化解反對阻力並推動社會住宅興建,卻不一定有足夠的組織實力來抗衡民粹政治動員對政治權力的挑戰。此外,社會住宅開始推行至今不到十年,戶數有限之下對選民的誘因有限,在社會住宅的社區營造更是實驗性而極有限的點狀,缺乏有力的住民與社區組織。結果是,經歷2018年的選舉後,OURs就指出目前主要推動社會住宅的六個直轄市中,僅有桃園市的興建進度較為理想,其餘縣市推動進度不是如台北市略顯疲態、不然就是新任的執政者無意推動。

社會住宅制度遭遇的挑戰不只是選舉政治的挫敗,更顯示了這種跨越中央到地方的多層次制度有多麼脆弱。如前所述,社會住宅制度的推行仰賴中央與地方雙軌運作,中央提供土地、法制與融資管道,地方政府則負責規劃興建與服務提供等。將社會住宅的任務拆分給層級不同的政府負責,雖然行動者可以分頭修補制度建立的種種細節,然而卻需要面對制度本身權力分散的問題:當中央或地方政府任一個領導者換了邏輯,不僅所有的制度運作細節受到影響、制度中的利害關係人需要重新找到一套互動與合作的機制,更讓社會住宅整套制度的領導權容易產生爭議。今年十月台北市與中央政府爭執社會住宅的興建進度,就反映了社會住宅制度運作的權力在中央與地方之間的衝突,在「拚戶數」的思維下究竟誰能代言整體制度的困境。

退一步而言,隨著社會住宅制度推動的反挫,超越衝戶數與檢討個別政治人物的思維,對社會住宅本身、以及各層次制度推動現況的檢討也有必要進行。一個重要的問題是,社會住宅如何兼顧居住權以及地方發展?從市民的角度來說,能夠保有具差異的居住與生活型態,不啻為居住和「接近城市的權利」的一種意涵(Öz and Eder 2018),社會住宅仍有必要去滿足不同市民的需求,以及各地生活的差異;從地方政府的角度來說,每個縣市政府所面對的發展問題不同,例如有些城市的人口改變是年輕人減少而老年人口增加、或是青年工作人口增加,加上個別都市建成環境的差異,提供來滿足居住權的手段自然也會有差異,這反映在過去四年台北市與桃園市的推動策略上,前者以都市再發展的角度、在社區政治角力下尋求既有建成環境的提升,後者則策略性地將社會住宅當作推動都市內各個重劃區發展的一環,也降低了不少推動的阻力。在2020年大選將近的時刻,更有必要讓中央政府也同步思考,如何就土地、融資管道與法制等層面,給予地方政府足夠的彈性,依其需求來規劃社會住宅,也開啟行動者能夠發展更多策略來說服地方政府再度配合的契機。

[1] 《整體住宅政策》的草案最早可見於1997年,《住宅法》則自1999年開始研擬;然而由於政策上優先訂定《整體住宅政策》而使得立法不斷延宕。

[2] 這些團體成為2007年成立的「台灣社區居住與獨立生活聯盟」的雛形,持續參與推動社會住宅。

[3] 2010年社會住宅推動聯盟倡議社會住宅時,透過租金補貼方案幾乎年年爆滿的申請率,來證成以出租取代出售才是滿足弱勢者居住需求的方向,更留下了2010年至2014年社會住宅能與政府主推的合宜住宅一搏的論述根基,最終得以取代掉後者。

[4] 這包括從2010年開始試辦後提供興辦計畫的建議,以及協助政府官僚透過參訪、研討會等來認識各國興辦的模式等。

參考資料 –

1. 沈孟穎,2015。台灣公共(國民)住宅空間治理(1910s ~2000s)。國立成功大學建築學系博士論文。

2. Öz, Özlem and Mine Eder, 2018.‘Problem Spaces’ and Struggles Over the Right to the City: Challenges of Living Differentially in a Gentrifying Istanbul Neighborhood. International Journal of Urban and Regional Research 42(6): 1030-1047.

*本文修改自作者的碩士論文

稚驊 曾

台大社會所碩士。半路出家的社會科學研究者,半調子的漫遊者,業餘的組織者。現職為鍛鍊修養的國會助理,成為一座橋樑就是焦慮的開始。

台大社會所碩士。半路出家的社會科學研究者,半調子的漫遊者,業餘的組織者。現職為鍛鍊修養的國會助理,成為一座橋樑就是焦慮的開始。