文:于欣可

前言:參與是什麼

不論極權或民主的政體,民眾參與已經是全世界都市規劃最重要的課題之一。在台灣,幾乎所有的都市計畫決策,這一題都必須回答,可是,民眾參與等於「公開展覽」、「公聽會」或「會議記錄上網公開」嗎?恐怕案情沒那麼單純。民眾參與本身是一個極為複雜的政治過程,尤其牽涉到一般大眾、NGO、政府各部門以及開發商,每個利益關係人的對議題的關注程度、專業程度不一(有很厲害的一般大眾,就也會有搞不清狀況被廠商牽著鼻子走的政府單位)。誰可以參與,誰不行?最後誰說了算?這麼複雜的政治過程,如果再加上另一個向度:時間效率,那會更複雜:我們要花多少時間討論?還是必須在有限時間跟場地(比如每個公宅計畫的2場公聽會)討論完,或檯面下找議員「搓圓仔湯」其實更有效率?難怪公部門長官們常常要感嘆:「戴著鋼盔去跟民眾溝通」。

對公部門來說溝通過程成本很高,但對關心公共議題的一般大眾,成本可能更高:一般大眾面對資訊混亂,法規細節龐雜(尤其是都市更新),政策戰略大方向沒有,卻拘泥在一系列小戰術的討論,然後「討論」可能永遠只是討論,無法被接納成為政策,這些也都是民眾對於參與的沉沒成本,失去的信任也往往來自於此。

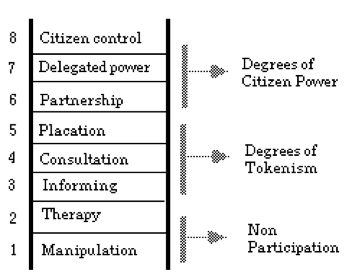

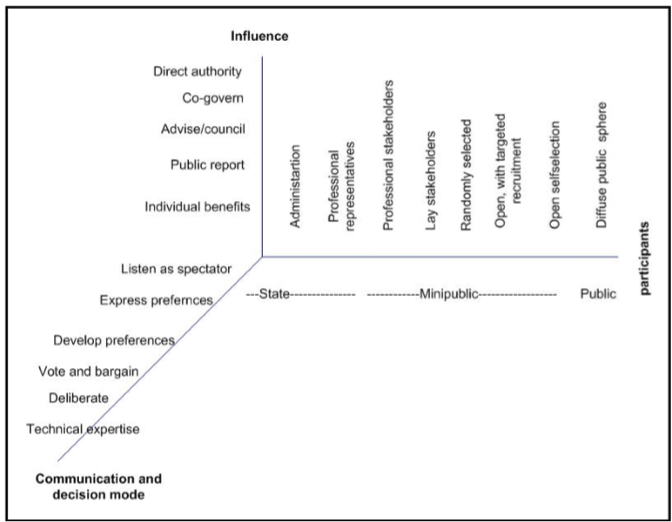

半個世紀以前,先知者如Arnstein (1969) 用「參與梯子」來提醒大家,某些參與,其實只是象徵式(Tokenism)的,撇開公聽會、聽證會這些「溝通形式」,到底參與有什麼實質的效果,才是真實的議題。Arnstein的這隻「梯子」,是70年代以後都市規劃、古蹟保存、原住民族權利與政治、區域發展、森林、資源、防災等泛公共管理學科的典範移轉,其中,在面對日益複雜的艱困治理難題上,Fung(2006)發展了一個『民主方塊』,提供三個參與面向:

- 誰被邀請,誰可以參與?誰有發言權?

- 決議過程為何?是當作參考?還是有意義的討論?

- 政策影響能力,參與者不論來自公部門還是私部門,做成的決策影響效果為何?

以上三點,可以帶入任何你我熟知的公共決策領域,最後連結XYZ軸畫成方塊,方塊越飽滿高大,表示參與程度越高,越扁平則反之。

參與的時間向度

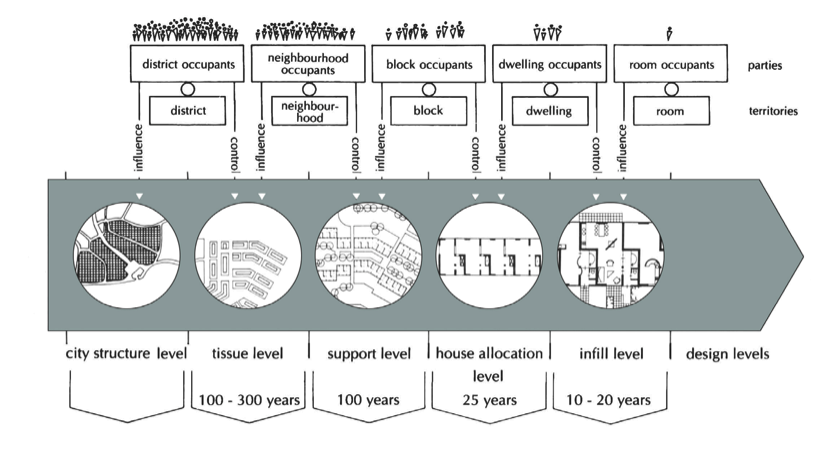

更重要的,我認為,不論尺度大小,都市空間的使用者參與,那還必須加上一個『時間向度』。歷史來說,百年,對一座城市來講不算老。城市型態、都市紋理、街區巷弄,鄰里空間,不是規劃興建就完成了。營造的意義更是使用者的進駐、使用、適應、與改變調整、才會在一層一層的在每日生活軌跡中繁衍。這也是珍雅各(Jane Jacob)強調使用者的每日生活,讓「身體-城市空間」聯成一線,生活即是參與,人與環境的關聯被重新關注。這個反實證主義的、反現代主義把空間作為工具的、反笛卡爾式的規劃觀點,再加上時間,即成了「身體-時間-城市空間」,使用者每日生活的累積,是時間的累積,對城市空間產生新的觀點,然後「再營造」,是為place making,是為city making。

我們也不需浪漫化使用者經過一定時間就有能力及意願參與空間改變的計畫,因為這必須有賴於開放系統的建立。荷蘭戰後住宅大量生產時期的Open builiding系統,容納了有限程度的住戶參與可能,同時符合高效大量生產的「構架系統」。這套住宅設計方法,為戰後的大量興建社會住宅的社會任務,提供了效率/品質與個性化需求的解答,在當時,這就是建築師的社會責任。其中最重要推手,就是畢業於TU Delft,後來在MIT任教的Habraken[1](也是成大王明蘅老師的指導教授)。Habraken的Open building 系統,提供了空間生產的時間向度。同樣的,使用者除了住宅,鄰里空間,社區空間,也都可以在經過了一定時間的使用後進行再營造。

誰的公共利益?誰在參與?

住宅法第一條即說明:「為保障國民居住權益,健全住宅市場,提升居住品質,使全體國民居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境,…。」另每幾年頒布一次的內政部整體住宅政策中,多元居住以「優先興辦社會住宅以維護國人居住權益」。顯見,居住權、住宅市場健全、住宅品質為重要的公共利益,而社會住宅(先不論你相信不相信,立法過程跟目的是這樣說)是實現公共利益的優先手段之一[2]。回顧住宅政策從民46年「興建國民住宅貸款條例」政府低利貸款興建或承購住宅,64年「國民住宅條 例」政府開始直接興建國民住宅,今天台北市大安國宅、成功國宅都是在當時背景下完成的大型集合住宅計畫,直到民國90年後,市場空屋去化不足,政府才宣布「救房市」,暫緩興建大型國民住宅。一直到郝市長時期,高房價成為最大民怨之一,加上NGO形成龐大壓力,市政府才有所回應,重啟社宅興建計畫。

這些位於市有地上的公共住宅預定地,依照規定,必須在所在的里舉辦兩場公聽會,綜觀意見,一類是大尺度的規劃與用地問題:如,為何蓋公宅?而不是綠地或公園,另一類則為針對管理維護[3]。另有市民對公宅持環疑態度,認為會帶來地區交通不便,甚至房價下跌,有市民組成『公宅滾蛋聯盟』,認為公宅會讓社區素質下降。雖然公宅造成房價下跌其實是個假議題,實證研究已經證明一點關係都沒有[4],但其他諸如大尺度規劃、用地、甚至是『我們應有什麼樣的公宅』,為何公宅不能是混居的?或結合周邊都市更新案,一起開發,都應該討論。我認為,既然是解決居住問題,這根本是直球對決大家的公共利益,就不應該只辦兩場,不應該只為了在地里民開公聽會,這本身就是一個重要的社會溝通過程。若不是有政治人物「4年2萬戶」這種腦門一拍無厘頭不知從何而來的政見壓力,辛苦的基層公務員做的要死也被嫌的要死,我們本應有更好的機會跟時間向度,讓市民理解社會住宅可以是什麼,社會住宅可以帶來如何周邊居住環境的改善,提供多少公益設施。

可惜,市長的話重如山,只開兩場,迷信SOP,以為這樣就足夠,缺乏溝通意願,加上少部分市議會政客居中操弄,造成對立,別說參與,連好好溝通都有問題。現在大部分計畫已執行完畢或執行中,我們無法改變過去,但正好,前面提到的「參與的時間向度」告訴我們,應該好好把握現在,創造未來。

青創計畫是時間向度的黏著劑

然而,公宅最大的罩門就是租期,因為每3年一簽,最多加簽一次共6年的租期限制(弱勢戶6+6=12年)讓居民很難不會有過客心情,可以想像,一群住戶同時搬進來,6年後同時搬走,這對參與,是多大的打擊?還好,山不轉,路轉,一個實驗性的提議被創造出來,以「青年參與公宅營運」的點子,提案通過就能成為社區種子,不需要抽籤即可入住。營運才短短的時間以來,有社區共學,有與市場合作的剩食循環計畫,各種社區報,交流平台,以及公共空間的管理維護。試想,每一個項目,在一般社區鄰里空間都不容易達到了,何況是在6年準備走人的公營出租住宅裡?這個澎發出的社區活動,展現的是青年志願者與其他住戶投身營造出的社區感,就如「參與的時間向度」所述:「營造的意義更是使用者的進駐、使用、適應、與改變調整、才會在一層一層的在每日生活軌跡中繁衍。」青年志願者與其他住戶在公共住宅內與外的每日生活,讓「身體-城市空間」聯成一線,生活即是參與,人與環境的關聯被重新關注。這是一個創新的實驗,如何從社區感,近一步到地方感,端看後續青年志願者如何能夠在社區營造過程中,凝聚居民對於地方再營造的共識。

青創計畫可以做為公共住宅社區參與的黏著劑,把人黏成社區,把生活的片段黏成歲月。政府需要持續支持,這可能是台北的公共住宅計畫最成功的一塊,軟體的設立,比硬體建立難得太多,也複雜的太多,需要時間,需要有創意的實驗精神支持。

最後其他的,如果說議員真的愛用發問券來問政,我建議問卷題目改成

- 台北市需不需要更多公宅?

- 有了更多公宅以後是不是租期限制可以再拉長?

議員啊,公共利益(政策)不是這種非黑即白的,大家來辯論看看嘛!

[1] 也是成大建築系王明蘅老師的指導教授。延伸閱讀:1.The Structure of the Ordinary/ N.J. Habraken 1998 2. 衍異:開放住宅的系統設計/ 王明蘅譯 2008

[2] 先不論你相信不相信,立法過程跟目的是這樣說的。欲知細節請參照本月共同作者曾稚驊『社宅制度變遷史』的文章。

[3] 李永展『公共住宅,不只是居住空間』 https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/255/article/4059

[4] 黃怡潔(2016)。臺北市公共住宅對周圍住宅價格之影響。國立政治大學地政學系碩士論文,台北市。 取自https://hdl.handle.net/11296/z2pb9c

于欣可

荷蘭TU Delft台夫特理工大學建築學院 博士候選人

邁入資深網路鄉民