文/T.H. Cheng

建築師萊特(Frank Lloyd Wright)曾說:「真理比事實更重要」(The truth is more important than the facts.) 。我們不妨這樣解讀: 在設計過程中,設計者對場地的觀察,透過創作發展出的一套個人理念與信仰,往往比只重視場地的自然現象來的更有說服力。換句話說,事實雖然客觀而公正,然而未必吸引人。相對的,理念與信仰卻在事實之上,比事實更逼真,更周延。只要它能帶來希望,使人心生嚮往,就能吸引大量信徒。

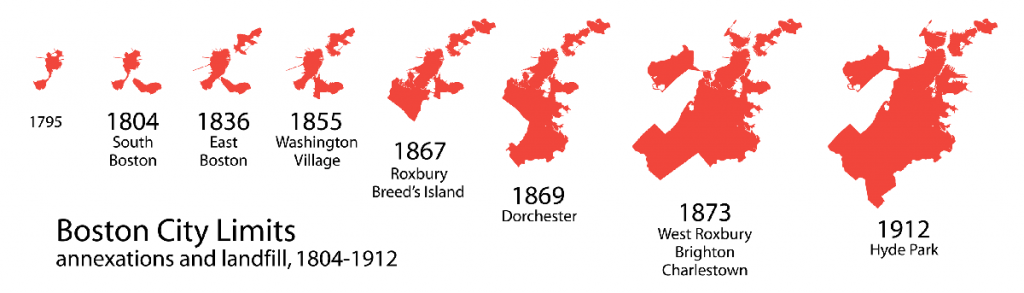

因此,對不同時空背景的人們,真理往往形同口號,只是話語權展現的結果。人們在口號輪替中讀取著典範轉移的訊息。在空間設計界,2013年波士頓舉辦的美國景觀建築師會議以”Gaining Ground”(擴展領土) 為大會標語,不僅體現了這座城市的空間發展與填海造陸歷史有著密不可分的關聯,也暗示了近年來景觀這門專業在建築、都市設計等同行夾擊整合下,逐步拓展自身的話語權的成果。

「地景都市主義」的命名由來

「景觀」在空間設計行業一直都是個討喜的賣點。近二十年來較有代表性,自成一家的論述,以美東知名設計學府提出的「地景都市主義」為代表。1997年芝加哥一系列學術活動以Landscape Urbanism為主題,於2006年將成果集結成冊為Landscape Urbanism Reader一書,描述了幾個具有代表性的都市設計案例,發現這些項目的設計有一個共通點,就是「景觀」重新獲得優勢,取代了傳統的「建築」量體,作為一種整合設計基地的媒介,以及回應當代都市複雜議題的操作手法。換句話說,並非一開始就有一套放諸四海皆準的設計法則,而是經由事後回顧,分析作品所得出來的觀點,學者們冠之以「地景都市主義」。

景觀: 後工業時期的共同想象

然而回顧近代西方都市發展史,「景觀」作為一種整合基地的媒介,其實早就有跡可循。1850年代的巴黎,社會充滿了濃濃的布爾喬亞階級氣氛。妝扮巧艷、腳踏高跟鞋的仕女們無法忍受街角的髒汙尿臭,開始追求更昂貴的戶外空間。豪斯曼男爵以大破大立的手法拆除老舊街區,手下工程師Adolphe Alphand將林蔭漫步道(promenade)系統引入街廓,為整個城市塑造煥然一新的氣象。

拓寬的道路兩側排列壯麗的樓宇,筆直、通透、視野開闊。新鮮空氣與光線滲入了城市,綠意柔化了街角,隨處可見小廣場,花園等開放空間。綠樹植栽重新定義了動線系統,為中世紀以來髒亂不堪的巴黎市賦予一個生機蓬勃的嶄新架構。

根據MIT建築教授Michael Dennis的說法,在此「景觀」所扮演的角色,是一種基本的都市設計元素,它的重要性與建築物平起平坐,兩者互相依存(你能想像少了綠樹掩映的香榭大道嗎?),似乎也沒有誰優勢、誰取代誰的問題。

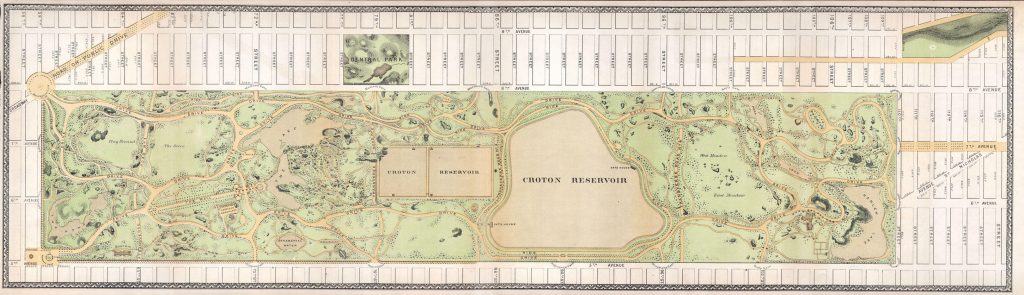

約在同時期(1858年),大西洋彼岸的美國紐約,兼具記者與農業家身分的Frederick Law Olmsted與英國建築師Calvert Vaux則為日漸擁擠的曼哈頓中城提供一個集中、大型的解決方案。他們在一塊南北長約4公里,寬約800公尺的公共公園展現了一幅美國獨有的牧歌式田園風情。在紐約堅硬的格子狀都市系統裡,綿延的草坪,蜿蜒的路徑,高低起伏的地形、岩石與結構物組成一幅連續而開放的全景,這就是今日為人熟知的紐約中央公園。

Olmsted於隔年造訪巴黎,也見到了Adolphe Alphand本人。雖然他們對各自手邊的案件採取了不同手法(紐約傾向將公園綠意集中在市中心,巴黎則是分散在街角),但都可看到工業革命後都市規劃者對「景觀」這一媒介的共同想像: 在擁擠、污染等社會問題叢生的都市,不論「景觀」是採取了公園、林蔭道、花園等開放空間的形式,它都成為了舒緩人們身心、解決城市痼疾的一帖良藥 。

中央公園: 景觀話語權的建構

當時美國並不存在大型公共公園,中央公園打破了當時紐約許多鄰里公園都設有圍籬的傳統,成為真正意義上市民共享的土地。然而,當人們在享受都市綠意時,未必曉得1860年Olmsted首次以Landscape Architect的頭銜接下曼哈頓北區城市規劃案時,他的工作內容其實包含了整個街區的塑造,周邊動線系統,甚至地下水管線等基礎設施的整合。換句話說,在他眼裡,景觀做為一門新興行業,它的工作範圍不僅只於設計公園、花園、廣場等而已。建築、雕塑、基礎設施、公園綠地等,須是由景觀建築師所領導的整體。

也許是早年的記者生涯讓Olmsted特別關注公共事務。在他的鼓吹下,公園成為了一種關乎市民身心健康,社會福祉的媒介,在都市裡的尺度也隨之擴大。後來Olmsted 又為波士頓設計了全美第一個公園綠地系統。不僅具有生態廊道,水文治理等工程實務方面的功能,也滿足了都會人民對自然意象的渴望。

因此,Olmsted可說是近代首位將景觀作為基礎設施的代言人。這種論調,其實也為台灣景觀界近年高舉的綠色基盤(Green infrastructure)提供了早期理論基礎。另一方面,他本人雖不特別中意「景觀建築師」這一頭銜,然而於1886年給友人Charles Eliot的信件中指出,Landscape Architect還是比較全面的描述了這一行的屬性,同時在執業方面,也能夠如同律師一般根據委託案件來收取高額費用,不用像「園 丁」(Landscape Gardener)一般,只能按工作天數或時數領取微薄薪水。

也就是說,景觀建築師這一門專業的創立,可歸因於Olmsted靈活的生意頭腦與商業利益之下的考量。

地景都市主義在北美的浮現

中央公園競圖百年後,北美大都市空氣變乾淨了,地下水系統也改善了。然而新問題又接踵而來: 二戰後人口高速成長,汽車普及,人口快速流動與郊區蔓延的後果,導致都市型態去中心化。城市面貌變得扁平單一。早期後工業遺跡如倉庫、廠房、高架鐵道等,近幾十年來面臨社會經濟結構的轉型,被旅遊、娛樂產業所吸收,成為消費商品的一部分,這些棕灰色的廢棄土地,卻成為後來「地景都市主義」萌芽的肥沃土壤。

這種都市去中心化的現象,促成了一股設計思潮轉移的動力:當現代主義定於一尊的神話漸漸走入歷史,取而代之的後現代思潮開啟了更加多元、接地氣的對話空間。

與此同時,環境持續惡化,都市基礎設施老舊,1962年Rachel Carson 出版「寂靜的春天」一書喚醒民眾的環境意識,間接促進都市生態觀念的普及。學科專業上,景觀專業由過往的單一劃分開始求跨界合作,而生態學正是其極欲媒合的對象之一。

尤其近三十年來,生態學上出現另一波典範轉移: 古典的動態平衡(equilibrium) 概念被打破,生態模型由單一、線性的演替(succession)現象轉為一個不穩定、開放性的迴路(adaptive cycle)為基礎,都市型態被視為一種自我調節能力的組織。在各種不確定的外力因素干擾下,景觀這一媒介結合了韌性概念,扮演了一種因應改變的承載系統。這種彈性、蓬鬆、延展、未完成等特質,演變到後來,被地景都市主義者所引用,成為其最愛標榜的核心價值。

Parc de la Villette: 一座公園,各自表述?

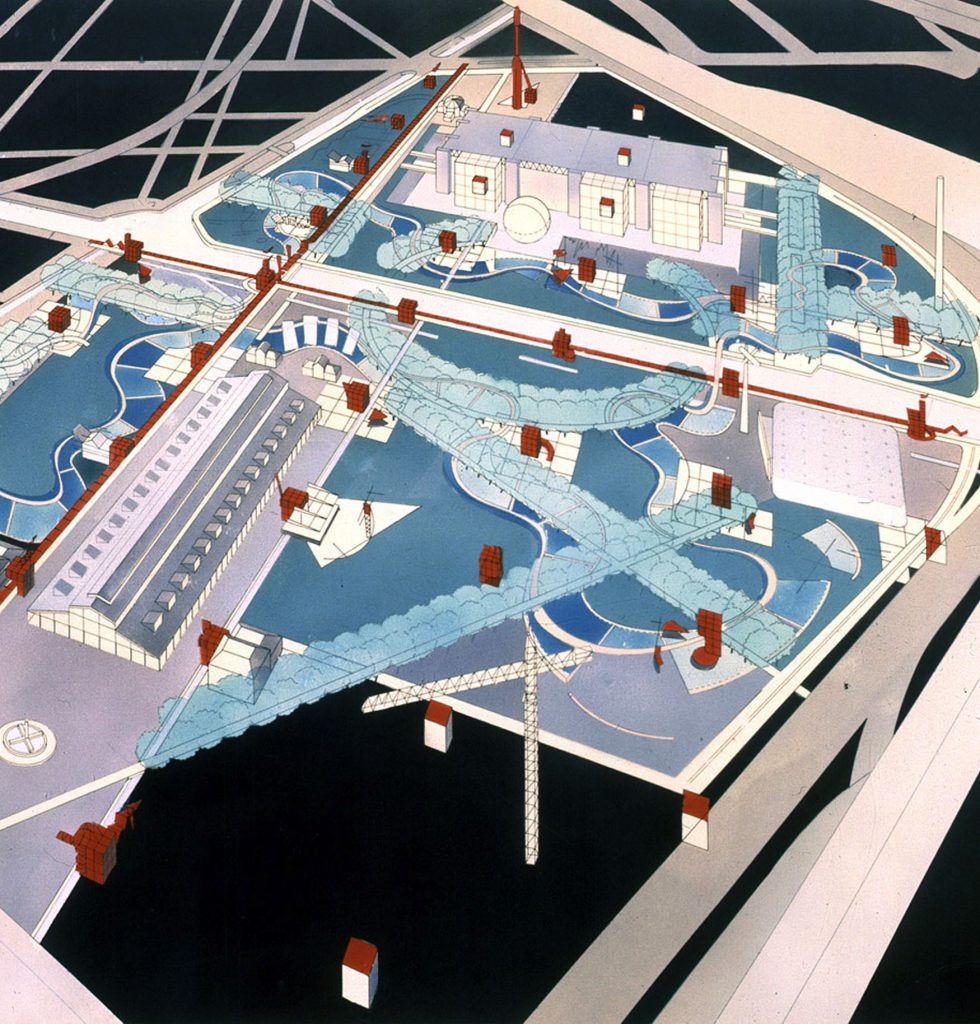

為了提升能見度,地景都市主義在策略運用上,媒合了崇高的生態學術語,另一方面,也積極從當代哲學中尋找依託的對象。其中最具代表性的案例當屬拉維萊特公園(Parc de la Villette)。

隨著時代演進,人們對於都市、自然與生態有了更複雜的詮釋。設計師不再滿足於公園綠地僅僅作為一種田園意象的包裝。回到法國巴黎,1982年在密特朗總統任內,一系列市區改造計畫正如火如荼進行中。一塊位於東北角的屠宰場舊址以「21世紀的都市公園」為題,舉辦了設計競圖。優勝者建築師Bernard Tschumi 結合了友人德悉達(Jacques Derrida)的解構主義思潮,呈現了不尋常的想像。

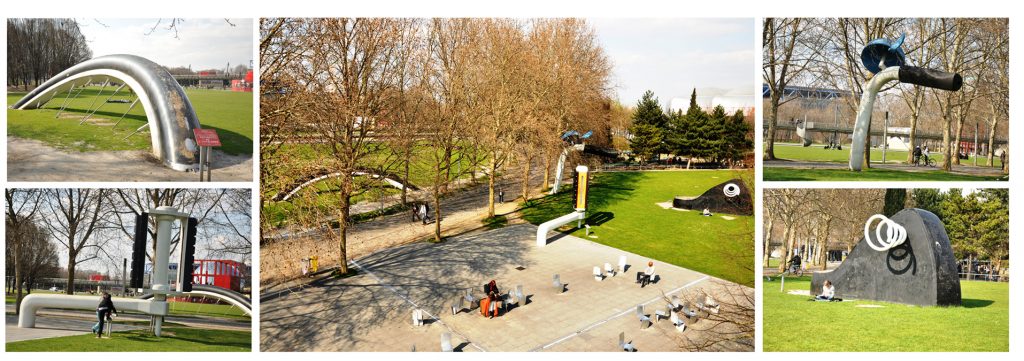

為了體現對解構哲學的思考,設計者採用點、線、面三種基本設計元素疊加的手法,其中網格相交處座落著25座意味不明的紅色構造物(Follie),這些物體看似鮮豔突兀,卻能引導使用者根據自身需求產生互動。它的空間機能是破碎的,本身充滿著不確定性。

換句話說,這些設施讓「公園」的意義從向來注重分區計畫的慣例中得到解放,如同解構分析試圖打破既有文脈,留給使用者詮釋「公園」這文本。而「景觀」在此展現出一種虛空間的特色,一種留白、未完成的特質(又來了),被認為是完全開放的,容納各種事件與想像的場所。

如此這般,景觀設計結合了晦澀艱深的當代哲學,不但成功吸引業主買單,也將話語權提升到一個嶄新的高度。它顛覆了人們對都市公園的想像,公園不再是過往人們對十九世紀綠草如茵,樹繁茂盛的印象。也不僅是一塊供休憩緩解的場所:它儼然成為當代都市地景中矛盾與複雜的代名詞。

於是我們在Landscape Urbanism Reader一書中能看到各種前衛流行的詞彙及隱喻,例如Alex Wall從計算機得到靈感,將都市地景比喻為一塊電腦主機板,是資訊、貨物、人潮能量匯聚流通的場所,以及Alan Berger描述美國都市在去中心化過程中產生大片廢棄土地,通稱為渣滓地景的Drosscape,還有強調水平表面的合成織理,流動不穩定的土地(Terra Fluxus)…等,網路上甚至出現了嘲諷意味濃厚的 LU bullshit generator,專門調侃它喜愛玩弄專有名詞的現象。

昂貴的綠色迷魂陣

除此之外,2013年出版的「地景都市主義及其不滿」也扮演了黑臉的角色。其中耶魯大學學者Leon Krier更不客氣的指出地景都市主義一再吹噓其未完成、開放、保持彈性等教條式原則,另一方面卻也大肆宣傳其自身學說的成熟與完整度,如同「鮮綠色的嶄新酒瓶,盛裝著舊式現代主義思維的老酒」。

人見人愛的鮮綠色包裝,代價也是極其昂貴的。據資料顯示,紐約高線公園前二期造價約一億五千萬美金,以總長1英里換算下來,平均每公尺將近十萬美金,是美國一級都市街道造價的40倍。即使在寸土寸金的曼哈頓,這個價格依然令人乍舌。

在真理、主義與口號之間

從以上的幾個片段,讀者或可大致理解「地景都市主義」的來龍去脈。然而,所有以「主義」為名的介入,終究將納入不合時宜的史冊。在21世紀邁入第二個十年之際,重新回顧它的歷史,不難發現「地景都市主義」與其說是新觀念,不如說它更像是一份為因應當代錯綜複雜的都市議題,與設計文化的政治宣言。

說來有些諷刺,當年Olmsted的中央公園一案努力為景觀專業發聲,試圖跳脫建築師主導都市設計的傳統,在繞了一圈之後,景觀卻又落回建築師手中,成為一種前衛的建築設計語法。

綜觀這一系列過程,景觀、建築、都市設計的話語權此消彼長。在真理、主義與口號之間,政治角力無休無止。當景觀系同學們在平面圖上反覆推敲,將一圈圈的綠色圓點在都市的灰色夾縫連接起來時,不妨想想萊特的名言,這些「綠色手指」是否已經脫離了基地本身的事實,成為一種昂貴的綠色理念? 在人見人愛的綠色佈景前,我們對都市地景中矛盾複雜的理解,能夠深入到什麼程度?

參考資料:

- Brian Davis & Thomas Oles, “From Architecture to Landscape,” Places Journal, October 2014.

- Charles Waldheim, “Is Landscape Urbanism?” Is Landscape… ?: Essays on the Identity of Landscape(Routledge,2015)

- Charles Waldheim, “Landscape as Urbanism” Landscape Urbanism Reader(Princeton Architecture Press, 2006)

- Landscape Urbanism and its Discontents: Dissimulating the Sustainable City (New Society Publishers, 2013)

- 尋找公園(In search of the park),蘇孟宗《綠雜誌》Green Magazine. 2015年10月

當過除草工人,寫過學術論文,做過地景設計。