文:畢恆達

眼底編註:本文摘錄自畢恆達著作、心靈工坊 2001 年出版「空間就是權力」一書。在畢老師書中「推土機走了以後」的章節,敘述著台北市 14 號(今林森公園)、15 號 (今康樂公園)開闢以前當地居民的生活情景,以及拆遷前後生活環境改變所帶來的心靈困境。 眼底城事四月主題「社區療癒」將探討空間環境與心理學之間的關係,而 14 號、15 號公園, 乃至多數公共工程的開闢過程,仍常常忽略社區鄰里已然存在的紋理與人際關係。僅以這篇文章作為引子,開啟這段討論。

都市推土機,推倒的不只有家園

五〇、六〇年代的美國,在開闢馬路與都市更新的旗幟下,用推土機一舉剷平許多住宅,摧毀既有緊密的鄰里街道生活。表面上都市的臉似乎得到美化,但是社會也為此付出相當慘痛的代價。許多環境心理學的研究指出,這些經由都市更新而被迫遷移的居民,其心理所受到的傷害就像是失去一個最親密的家人一樣。

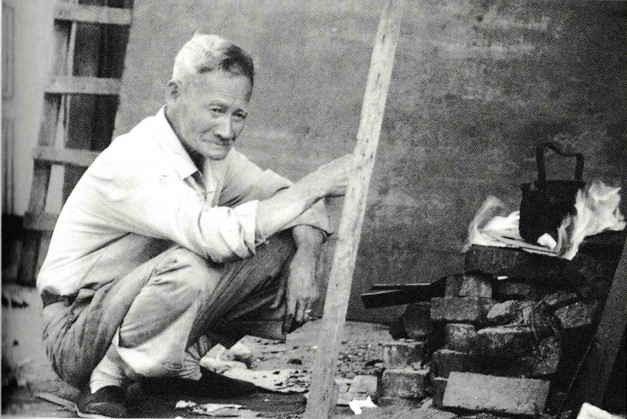

住宅絕不只是一個空空的殼子,搬家也不是將物品從一個盒子放到另一個盒子裡。每個人都需要一個熟悉的生活地點,能夠遮風避雨、每天醒來可以看到熟悉的空間、繼續做昨日所未完成的事、有一個 緊密的社會支持、一個熟悉的散步與購物的路線。這些熟悉、連續的生活空間,讓人的生命可以繼續向前。因此一個安置計畫,必須考量居民是否可以繼續維持生計、小孩可以到同一個學校上學、和熟識的同學玩耍、和熟識的鄰居互相安慰,以保有生活的連續性。這關係著一個人的生理和心理健康,對於處在經濟、年齡與行動能力弱勢的人更是如此(圖6、圖7 ) 。

(圖片掃描自《空間就是權力》書籍文本)

都市計畫的法令原來規定要等拆遷公告五個月後,才能進行地上物的拆除工作。但是此次拆除援引的卻是民國七十五年的拆除公告,市府因此得以盡速進行拆除。這似乎意味著居民在這十年之間,每天都應該處於警戒狀態,包包一拿隨時就要搬走。然而市府卻沒有好好利用這長達十年的時間,來興建安置原住戶的國宅,或者派社工人員仔細調查、做好完善的安置計畫。拆遷之前,市府除了透過區公所一紙五項選擇題的意願調查與零星的訪查之外,其實是受到學界與輿論的壓力之後,社工人員才在二月十二日擴大編組,到社區裡進行較為詳盡的實地調查。然而當時居民尚不知道確實的補償金數字,不知道平價住宅的空位夠不夠,不知道可能安置的廣慈博愛院是怎樣的居住空間?在這種情況下,居民如何能夠妥善安排他們的未來?

在公園開放規劃設計甄選之時,一份市政府的文件這樣描述拆遷前的景象:「密集之違章建築,形成一片髒亂,與四周地區高樓林立,商業繁榮景象形成強烈對比,有『都市之瘤』等封號。」

回顧都市計畫史,這種使用疾病(disease)的隱喻以及衛生(hygiene)的論述經常可見。事實上,隱藏在這種環境疾病或衛生論述的背後,實則是一種社會衛生(social hygiene)的論述,它反映了對於社會失序(social disorder)的恐懼(問題是誰來界定「失序」?),然後利用都市更新的方式來驅逐所謂非我族類的移民或少數族裔。其實貧民窟並不如想像中的失序、道德瓦解、行為偏差,它只是呈現了不一樣的生活方式。而且如果不處理經濟、階級問題,僅是建築環境的更新,也無法「改善」他們的生活處境。

這幾年來台灣大學曾經對幾十戶原居民進行追蹤訪談,瞭解拆遷事件對他們生活所產生的衝擊。過去有些人晚上睡覺懼怕失火、居住空間擁擠、家中沒有衛浴設備頗為不便是事實,但是過去夜不閉戶、人情味濃相互支持也是事實。現在雖然搬遷到空間較大、設備條件較好的居住空間,然而他們也從原有的地面水平生活空間,轉變至垂直的公寓大樓空間。對於行動不便的人而言,過去只要坐在家門口,就可以和巷道裡來來往往的鄰居攀談的情況,轉變成為孤立在公寓單元裡,看電視、大眼瞪小眼的無聊窘境。一般來說,年輕人極欲擺脫原有狹小的實質空間,老年人則懷念過去充滿人情味的生活空間。

拆遷也影響了這些居民維持生計的水平,愈是低收入戶影響愈大。以前只要勤勞一點,很好討生活,擺個小攤、當公廁清潔工、幫人洗車、在餐廳洗碗、做資源回收,也容易在菜市場買到便宜的飯菜。拆遷之後,搬至陌生之地,有的失去原有工作、攤販推車沒有地面可以擺放、也沒有熟識的鄰居可以介紹各種打零工的機會。

一位七十餘歲的老先生,於民國四十八年住進公園預定地,以撿破爛為生,後來娶一位智能不足的太太,並負起照顧她的責任。以前他在房子外面空地上擺放三輪車和雜物,做過賣冰、花生糖、衣服等小生意,拆遷之後,搬到國宅,沒有空地可以擺東西,也不能撿破爛、做生意。而原有的鄰居則搬到蘆洲、泰山、榮總、板橋等地,後來就沒有聯絡了。他曾想移民大陸,但是搬去大陸,領不到榮民、殘障與老人津貼,只得打消主意。

希望、快樂的城市,怎能無情?

公園預定地原有的社區是經由幾十年的時間慢慢發展成形,有一個緊密的鄰里支持網絡,拆遷之後,居民各奔東西,進入另一個陌生的環境之中。歷史、方言、生活方式、階級等差異,很不容易融入新的生活環境;而相處幾十年的厝邊,頓時四散各地,也很令人心酸。尤其是老年人,適應新的空間與人際關係要花費極大的能量。就有一位老先生遷至國宅,他的鄰居告訴我們:「他過世了,我們跟他都不熟呀!過世以後,我們聞到臭味,才請人把門撬開。」就算這是極少數的個案,但是這樣的慘事,究竟是誰的責任?過去基於社區的關懷網絡,不必利用政府的福利資源就可以照顧弱勢戶,讓他們有起碼的生計與心理支持,而當這群人被迫遷往陌生孤立的空間後,就算領了補償費又有何益?

八十六年的拆遷為住戶所詬病的,還有期限的短暫。他們被迫要在農曆過年時找房子、打包、搬家、安置神明,弄得年不像年,沒有足夠的時間找到最合適的房子,物品也無法好好地打包整理。尤其是四年後,在違建清除之後的公園裡,還看不到公園的設計,只見花盆裡的花朵展露容顏,更令當時倉皇搬走的居民唏噓不已。他們也反映能不能在原地保留一個公共的地方,讓他們可以再回去跟老朋友聊天,至少有個可以遮風避雨的涼亭,以及無障礙設施……

我們並不盲目歌頌違建的空間與生活,也不是反對開闢公園供市民使用,但是舊生活和新公園是否一定是互斥的?誰在當中獲利最多?是否造成富者愈富、貧者愈貧?空間於是成為一種社會控制的手段,藉由清除破舊聚落、改建公園,周圍土地增值、房價房租上漲,龐大的地產財富悄悄地流向城市中原來就比較富有的一方。搬走的貧窮老弱居民,面臨的是就業機會的失落、鄰里關係的瓦解,與孤單無聊難以打發時間的生活。而辛苦打拚建造、凝聚五十年台北市發展歷史的建築與巷道空間,毀於一旦,未嘗留下痕跡供後人反省與學習。遙遠未來的公園則可能是切斷歷史臍帶、缺乏多元文化與生活方式的空間。

空間的建造,反映我們對於生活價值的想像。試問,我們要的是一個驅趕窮人與老人的城市,還是一個不同族群共處、相互學習與尊重的場所?更重要的是,人並不是物品,他們也要基本的尊重,而不是被視為欲除之而後快的毒瘤。拆遷的政府行動過去曾經發生,將來也會有,然而我們很少關心居民受到如何的衝擊,如果沒有從這個事件中得到教訓、學習,這個城市如何能夠快樂?

註1:本文摘錄自畢恆達著作、心靈工坊 2001年出版 「空間就是權力」一書,經同意後摘錄。

註2:頁首照片為現今康樂公園(15號公園),圖片來源為玄史生@維基百科,CC BY-SA 3.0

《空間就是權力》

作者:畢恆達

出版社:心靈工坊

日期:2001/05

購書連結請點我