圖、文:楊盛宇

超乎想像的疫情顛覆了很多習慣,跨國流動慢了下來,我們不確定下一場異國旅行能安排在哪一段假期,偽出國竟然會有商機。即便在疫情相對穩定的臺灣,我們也暫時很難看到國際觀光客的身影,但撇去觀光客來說,各國之間的邊境管制並非這麼封閉。即便入境人數大減,還是有許多國際移工跟我們居住在同一座城市,我們有時候很容易察覺他們的存在,有時候卻看不見他們。

不算少的一群人

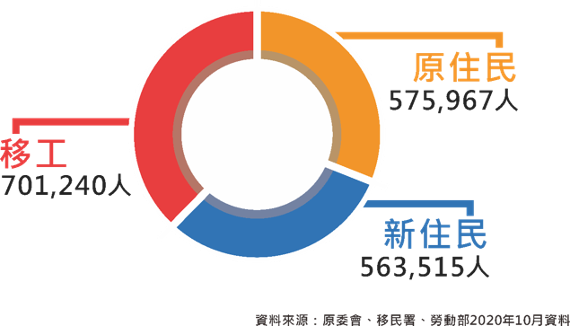

阿爆(阿仍仍)在第31屆金曲獎上說:「你看到很多河粉跟原住民炭烤豬肉的比例,你就可以知道我們(原住民)真的是認真少。」她幽默的說明新住民人口比原住民人口還要多[1]。實際上,原住民、新住民和移工的人數相近不遠,三者放在一起看大致各佔三分之一,他們都是重要的少數,各自有獨特的文化。因為少數,他們的政治權利也不太一樣;其中,移工作為臺灣的短居者,或者說是過客,他們在臺灣的法律地位仍讓他們的想法和權益容易被隱沒。

[1] 實際上根據2020年10月的資料,原住民人口仍比新住民人口稍多。

我們在臺灣的城市裡並不難看到移工。以臺中來說,週末在綠川附近晃晃,我們可以看到許多移工的身影。曾經的「第一廣場」改名成了「東協廣場」,移工們會在東協廣場內外的店家聚餐,或在臺中公園野餐、休息,我們很容易看到移工如何活動,也從大街小巷的店家裡看到移工的消費力;走在成功路會看到許多越式餐廳,青草街則販售印尼風味的美食。這些東南亞餐廳的受眾很明顯,而且移工的消費力足以撐起這些店家。

傳媒報導指出臺中市經發局估計東協廣場週邊的月營業額為一億元以上,從訪談的過程中也能知道移工們的消費力不容小覷,「他們大部分的店只開禮拜六、禮拜天,還是夠賺。」在東協廣場周邊經營中藥行的阿嬤說。她的店對面恰好是一家印尼餐廳,她看著新住民從租店面到買下店面,移工足夠的消費力是新住民累積資本的後盾。

不被認同的人群

然而,移工藉由消費帶來的商業發展對在地居民而言,不一定能和舊市區再生的議題連接起來。有次訪談中,買賣茶葉的老闆對「復興舊市區」的話題滔滔不絕,要辦夜市、該辦活動,不外乎是為了吸引外地觀光客,有人潮才有錢潮,舊市區才會發展。這樣的答案乍聽很合理,但跟現實的觀察有些落差。老闆口中說舊市區需要人潮,但一群群移工正從店門口走過。顯然老闆想像中的人潮不是一群移工。

不新鮮的問題是,為什麼老闆不認同這些移工存在於街巷之中?從文化差異的角度切入,人們對於不熟悉的文化容易感到恐懼,甚至貼上負面標籤。不論移工來自哪個國家,他們的文化與臺灣主流文化都有所差異,有些臺灣人期待移工入境隨俗,遵循我們的文化。我們會聽到有人談論為什麼移工很喜歡坐在地上?為什麼移工喜歡用直播跟家人聯絡?在勞雇市場裡頭,也會評論哪個國家的移工比較「乖」?

面對因為未知或誤解而產生的不安,有些例子是利用權力關係管訓移工,有些移工不只在工作環境受到評論和控制,生活起居的空間也常作為工作空間的延伸。我有一位來自菲律賓的受訪者說:「工作時很辛苦,宿舍也只是睡覺的地方,宿舍不是我的家。」他沒辦法把床跟牆換成他喜歡的樣式,他也必須服從一些他不認同的宿舍規定。

相較於工廠和宿舍的限制,移工更樂於在東協廣場穿自己的便服、吃習慣的家鄉菜。他們在東協廣場周邊可以群聚,與母國的其他移工建立人際網絡,沉浸在自己熟悉的文化環境。這樣的活動對移工們來說是自在的,但在有些臺灣人眼中就顯得不合規矩。

文化差異帶來空間排除

從城市治理的角度來看,生活在城市裡的移工仍然面臨了需求被排除或被忽略的困境。想要席地而坐的移工必須到臺灣人認可的空間才能坐下來聊天、吃東西,所以我們會看到在臺中公園的移工們可以愜意的野餐,彼此分享他們親手做的家鄉味料理。但東協廣場會張貼禁止坐在地上的標誌,假日也會有比較多的保全和警察出現,展現空間的公權力。

面對這些使用空間的限制,移工很難獨自展開抵抗,難以進入政治體制內活動的他們需要結合NGOs或者是文化相近的新住民,否則他們的處境很容易被隱沒或視而不見。今年的開齋日再度開啟了台北車站大廳能不能席地而坐的討論,不論支持或反對,論述的主體仍然以臺灣人組成。來自異國的移工們能不能在臺灣城市裡參與空間治理?這篇文章無法理直氣壯的提供一個不容質疑的答案,這是一場攸關價值觀的辯證。我的立場和期待是,若我們相信空間治理必須把每個生活在城市裡的人納入考量,不論這個族群掌握了多少權力,無關你住在這裡多久,或他哪天將遷離遠去,現在的我們都可以坐下來一起討論我們目前在乎的城市。

現為彰師地理所研究生,喜歡到處打滾,默默寫歌、寫小說,又一腳踩在補教業上。但對學術很挑食,熱衷都市地理、政治地理和文化地理