文:彭揚凱(OURs都市改革組織秘書長)

本文內容主要依據筆者2020.12受邀至民進黨政策會所做「住宅政策倡議經驗與省思」簡報改寫而成。封面照片何淑真拍攝1989年夜宿忠孝東路行動。

1989年8月26日的台北,數萬人一起在市區地價最高昂地段忠孝東路上過夜,抗議受到財團炒作而狂飆的房地產價格。這是台灣自政治解嚴以來,由人民自發而起、最龐大的一次都市社會運動—「無殼蝸牛運動」,但最終卻未能帶動住宅政策具體改變。時至2010年起,民間以「社會住宅」為主軸發起新一波住宅運動, 2014年10月4日,再次號召無殼蝸牛以「巢運」之名又回到了街頭,且有效推動了若干居住政策與法令變革。

為什麼兩次住宅運動有著不同的結果?本篇文章從這兩場運動切入,探討台灣居住議題癥結與住宅政策特殊侷限性,就此展望台灣未來居住改革的可能方向。

1989年無殼蝸牛運動之省思

台灣住宅問題浮現,對應於戰後50-80年代的快速都市化,以及背後以加工出口貿易的經濟發展模式。此一階段,政府長期忽視都市土地與住宅政策,加上當時威權統治下缺乏民間社會組織形成政治壓力之條件,人民住宅需求之解決,只能藉由缺乏管理的市場(購屋)及非正式部門(違建)。

長此以往,台灣的住宅政策幾乎等同於「房地產政策」,政府最重要的角色是鼓勵人民市場購屋並維持不動產資本市場活絡。就此,居住議題窄化為個人(家庭)努力與否,即住宅問題「去公共化」!

在此脈絡下,1989年無殼蝸牛運動,面對房價飆漲的訴求為「買得起」(住者有其屋),要求政府解決其購屋置產問題;相對地,政府回應抗議提出的是「興建國宅」(政府興建住宅以低於市價售予民眾)與「擴大購屋貸款」(提高貸款額度與補貼部分利息)。惟前者效果不彰且在1999年告終,後者則持續並擴大辦理迄今,實則更強化鞏固住宅商品化之邏輯。

2010年後,住宅運動的前進與侷限

自2010年起新一波房價飆漲至新高,並伴隨薪資所得停倒退(至1997年水準),以及貧富差距創下歷史新高。面對房價與所得的差距巨大,分配更加不均的處境。無殼蝸牛運動出身的都市改革組織及崔媽媽基金會,集結了13個社福與住宅的專業團體成立「社會住宅推動聯盟」(簡稱「住盟」),宣告新一波住宅運動開展,並於2014年發起了「巢運」重上街頭。

相較1989年,此次住宅運動最大的不同是:核心訴求從注重產權的「買得起」轉變成注重居住權的「住得起」;以及針對「住得起」訴求,提出了「健全購屋市場」、「發展租屋市場」、「興辦社會住宅」三管齊下的解決方案。

臺灣的居住問題必須分別針對購屋市場、租屋市場、社會住宅三個面向進行改革,此論述方向於2014年巢運提出。圖/OURs都市改革組織

在倡議策略上,以社會住宅為首要切入標的,在既有房產政商結構下爭取突破,進而累積成果並推進租屋與購屋市場之改革。具體模式是透過呼應中央或地方選舉時程,使議題成為公共焦點,形成政黨競爭壓力,並於2010、2014年兩次地方首長選舉,及2012、2016年總統大選,倡議政府推動住宅政策改革。經過數年努力,的確獲致一些成果,諸如:政府承諾興辦社會住宅,以及《住宅法》[1]、實價登錄[2]、房地合一稅、《租賃專法》等法令訂(修)定。

然不諱言,相關倡議改革於近二、三年進入瓶頸。

首先,就政策執行面,囿於政府的組織量能極其有限,高強度住宅政策與投資難以為繼。其次,就政策持續面,有其高度不確定性,關乎政黨與首長於特定政治脈絡之企圖。最後,就政策開展面,出了社會住宅後即陷入「深水區」,諸如房屋交易資訊透明、大量空餘屋閒置[3]、租屋黑市等重要問題,明顯停滯不前。

[1] 《住宅法》與2011年立法,並於2016年再次修法。

[2] 實價登錄制度於2011年立法,並於2020年末再次修法(實價登錄2.0)。

[3] 空餘屋問題討論可參閱筆者相關文章:(1).囤房稅該怎麼做?台灣居住正義的必經之路。(2).民粹仇富?談「囤房稅」爭議的三大焦點。(3).「囤房問題有限」是真的嗎?內政部新聞稿的數據查核。

癥結1:房產持有結構的深層矛盾

改革停滯,政治上或可如是觀,即2016年政黨輪替後,做為最大在野黨的國民黨對住宅政策更加保守,無法有效監督民進黨落實政見,或提出更進步的住宅改革方案,讓前階段「政黨競爭」政策倡議模式難以持續。

然本文想指認的是更深層癥結。

首先,是關乎台灣特殊的房產社會結構。如將台灣的家戶濃縮為100戶,可描繪如下:有自宅的家戶約70戶,無自宅的家戶約30戶;無自宅家戶中10戶為社經極端弱勢,早已放棄擁屋期望,其它20戶則是從有望擁宅變為絕望者,最為憤怒;而有自宅家戶中擁有一屋者為60戶,其它10戶則是擁有二屋以上的家戶。

此一住房持有結構,反映了住宅運動的量能侷限,關鍵是佔6成的擁有一屋者。就他們而言,高房價造成其換屋、購置第2屋時成本大幅提昇,實乃是高房價民怨之大宗;然另一方面,因無法接受房價下修的資產縮水疑慮(衝擊),又身兼抗拒房價下修的主力。

在這樣的結構下,即便高房價雖然造成民怨,然囿於多數一屋者恐懼資產下跌,相關改革除「社會住宅」推動尚稱順利外,其他凡觸及擁房者利益或恐懼的改革(如租屋市場與購屋市場)就會窒礙難行。此為最矛盾之所在,也是住宅政策改革侷限之關鍵。

癥結2:房產利益的世代衝突

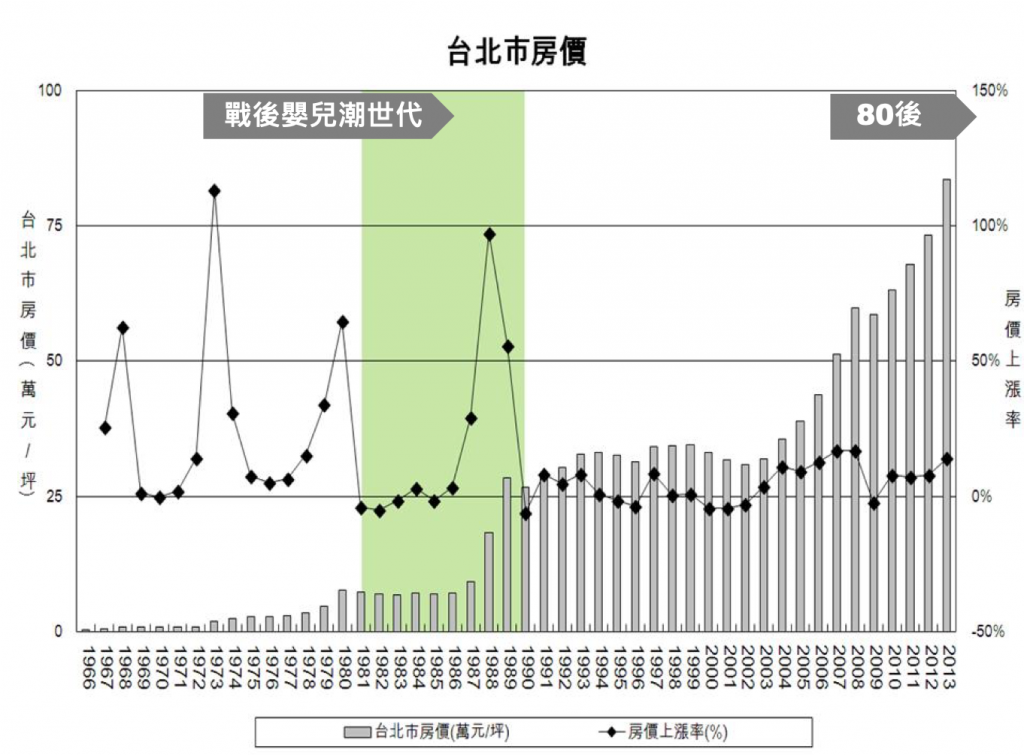

第二個深層癥結是,房產利益世代矛盾。放在台灣具體時空歷程來看,住宅的商品化,伴隨60年代起都市人口集中與經濟快速增長等外在因素,以及購屋儲蓄的集體預期,共同譜出戰後嬰兒潮世代的住宅消費與財富積累協奏曲。這個世代在住宅消費上是幸運的群體(但不保證是所有人),於經濟增長紅利、房價相對合理條件下實現擁房,進而實現房產增值、財富積累。此經驗讓他/她們堅信:台灣房地產只漲不跌,買房不僅保值還能賺錢,與其付房租不如繳房貸。

相對地,對於80後世代,住宅消費面對的卻是高房價、經濟放緩與薪資停滯(經濟紅利條件不在),想如其父母輩那般取得住宅儲蓄增值入場卷門檻大幅提昇。他/她們是相對不幸運的世代,未逢經濟高增長且房價已遠超乎其負擔。想要擁屋,關鍵越來越會是要有個好爸爸(媽媽),即「家戶財富代間移轉」做為的重要手段;當房價越高(房價所得比越高),或是房價漲幅大於薪資增加時,越有利相對富有的家庭子女透過住宅進行財富累積。

高房價情境之世代矛盾,一言蔽之,即為世代間的房產剝削!即新世代必須承受超乎負擔之房價,以確保有舊世代之房產增值利益實現(ex都更、以房養老….)。以及,世代間「房產代間移轉」(有無好爸爸)導致進一步的階級固化與分化。

住宅政策的困境與盲點

基於前述分析,由此觀察民進黨住宅政策之困境,即面對「青年世代憤怒」與「擁房者反彈」,陷入「不能漲又不能跌」的選票精算兩難困境,帕累托改進[4](Pareto Improvement)在居住政策上的著力點,僅剩發放福利。即主打住宅補貼,以青年為主要對象,舒緩其憤怒,亦避免碰觸擁房者既有且敏感之利益。就此,可得出以下觀察論斷:

- 市場改革:觸及房價修正問題恐引發絕大多數擁屋者疑慮反彈,選舉時可以說,當家後則不能做;例如:房產稅制改革。

- 健全租屋:租屋族支持,但不利房東既得利益;採趨吉避凶,多用蘿蔔(租金補貼、包租代管),少出棒子(租屋黑市)。例如:租補、包租代管補貼對象放寬。

- 社會住宅:年輕人支持且少反對(擁屋者不關心),可積極推動,做為真正拿得出手的政策/政績。

[4] 帕累托改進指的是,在不減少一方福利條件下,通過改變現有的資源配置改進另一方的福利。

由此看似兩面討好的作法,有其根本性盲點,這裡可援引香港「夾心階層」的觀點做為回應。所謂「夾心階層」指的是,在高房價情境下,青年世代既不夠有錢可購屋、但又不夠窮可上公屋(香港的社宅),是屬於居住政策無法照顧的群體。放在台灣脈絡下,對於沒有「好爸爸」的年輕世代,面對「買不起又租不好」的居住情境,我們要問,現行住宅政策能夠回應他/她們的困境嗎?

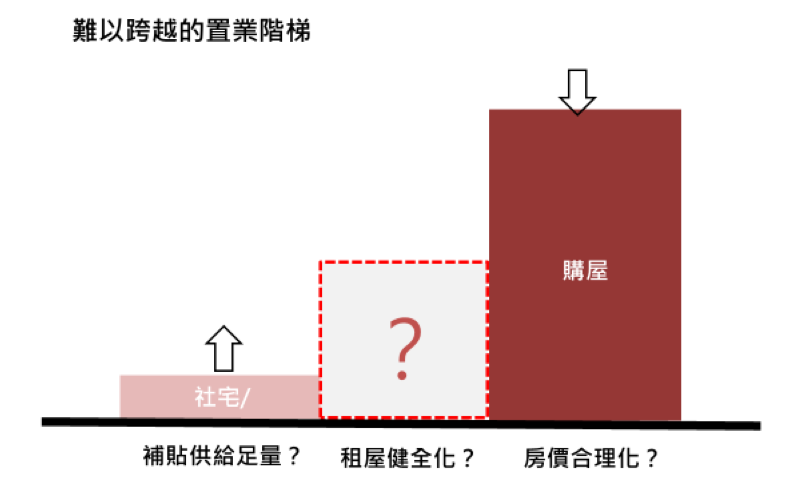

先由政府最強調的社會住宅來看,關鍵是能夠供給多少?又六年租期到了就真有能力跨越「置業階梯」?平心而論,目前的社宅距此相去甚遠,對多數「夾心階層」是等不到的。再者是租屋,問題是真可如國外做為穩定有品質的另一種居住選擇嗎?對應當下租屋黑市現實,多數租屋者恐難如此樂觀,只能視其為「過渡」朝購屋艱困前行。再來到購屋,買得起(房價合理化或薪資有效成長)如何實現?多久可實現?則是無人可回答的難題。

筆者不禁想起凱因斯(John Keynes)那句話,「長期而言,我們都死了(In the long run, we are all dead)」,不啻成了當下80後青年世代無法逃脫之命運!

居住願景的下一步?新類型的住宅消費者運動

怎麼辦呢?對照前述30年來住宅運動的省思,或可暫採用Erik Olin Wright《真實烏托邦》(Envisioning Real Utopias)一書的理論框架進行自我詰問。

Erik Olin Wright提出的對應資本主義三種解放性替代方案理論:斷裂(ruptural)、共生(symbiotic)、間隙(interstitial)。「斷裂轉型」意指透過直接對抗及政治抗爭,摧毀現存制度後創造基進的斷裂,建設新制度;「共生轉型」則是透過既有制度的修補,協助支配階級解決某些實際問題,在過程中逐漸調整結構;「間隙轉型」則是希望透在資本主義社會的利基及邊緣,建立起不會立即威脅支配階級的新賦權形式。

用此一理論框架對30年來住宅運動檢視省思。1989年無殼蝸牛運動透過「斷裂轉型」的方式來對抗房產資本體制,要求國家介入甚至是替代市場來讓每個人買得起,但卻無法對應激進性社會共識與建立新制度可能。2010年後的住宅運動路線期透過「共生轉型」的方式,試圖建置社會安全網與法規制度,但卻受限房產主流支配階級之結構,也無法上升到制度結構調整。

基於此經驗教訓,我們必須正視台灣為高度產權化社會之現實,以及背後的世代矛盾課題。展望未來,是否可以不再只糾結於過去30年的「房價高低/擁屋與否」的對立拉扯,提出新的居住改革訴求與動員策略。就此,暫提出以下幾點初步題綱,重新勾勒居住倡議的下一步:

- 應將視野拉遠至接下來的30年。相較於過去,我們當看到的是人口結構(高齡少子)與家戶結構(單人、多元家戶興起)不可逆時勢。幾可斷言,既有住宅市場與資本積累的模式,恐因人口紅利耗盡而迎來它的歷史拐點。

- 住宅運動訴求動員之對象,應連結可見未來的社會群體特性,人們將從「擁屋資產者」轉化為新類型的「居住消費者」。

首先即將到來龐大的戰後嬰兒潮高齡人口,面對其「餘生」之居住,他/她們會有更有務實的認識(非子女共住)與選擇之能力(可支配財富)。其次是80後青年世代,在財富代間移轉(住宅繼承)與房價不可負擔供的擠兌下,對居住要求相對會更傾向於穩定使用而非擁有交換。以及,不斷增長的單人/單身家戶趨勢,相較於傳統「血緣」,轉而更企求「社群」的居住模式來化解孤獨疏離。 - 下階段住宅政策倡議,應回歸「住宅消費者運動」路線,積極與這些新的居住消費者及新的居住需求來對話。用Erik Olin Wright話來說,將往過去尚未深入的「間隙轉型」方向著力,相較於既有住宅生產交換模式的侷限,提供新的消費者賦權形式。

- 此一新的消費者賦權形式,即賦予民眾多元、可負擔、有保障的居住選擇。應包括:

・建構資訊透明與規範明確的購屋消費環境;

・去黑市的租屋市場與必要的租住權益保障;

・積極發展群體「自助」的合作住宅(co-housing)供給模式,如合資自建、住宅合作社、銀髮住宅、多元共住、長期租賃…..等[5]。

是時候了!與其埋怨「政府無能、建商無良」,公民社會當反求諸己,透過自我組織合作,在市場與國家之間,在購屋與租屋之外,開展第三條居住選擇。循此,更有效的群眾動員與具實踐性的替代方案才有可能開始。

[5]關於台灣合作住宅發展的研究討論,可參見OURs所做之《合作住宅政策及機制規劃》報告書。

推薦閱讀:

合作住宅指南:用自決、永續、共居開啟生活新提案

OURs 都市改革組織系列文章| 鳴人堂