參與講者:

唐鳳 Audrey Tang(台灣行政院政務委員)

許繢仁 Kevin Fan Hsu (新加坡宜居城市中心資深助理主任)

田恆德 Hendrik Tieben(香港中文大學建築系副教授)

主持人:

侯志仁 Jeff Hou(華盛頓大學地景建築系教授)

時間:

2020 年 12 月 17 日 7:30 – 9:00 pm (台北時間)(線上座談)

譯者:

陳盈棻(香港中文大學後博士研究員)

主辦單位:

華盛頓大學台灣研究計畫 Taiwan Studies Program, University of Washington

hacking到公共治理的力量

侯:唐政委好像預知了我的下一個問題。我們對「治理」已經進行了不少討論,熟知我的人應該知道我的研究興趣是自下而上的都市主義(bottom-up urbanism),所以相對於治理,我對於 hacking 更有興趣。唐政委,您除了政委的身份之外,其實還是(前)駭客,我想要請教您,政府或是治理可以從公民駭客(Civic hacker)身上學到什麼?又有什麼公民駭客的概念可以用於公共空間相關議題?

唐:我想要回到稍早針對「設計思考」的討論,因為在這個領域,數位科技是可以扮演輔助的角色,例如更有效率的辨識出多數人有共識的共同價值。然而,這種科技的發展和分享,通常需要花費一定的時間,甚至是空間。這也是我覺得 hacking 有趣的部分,因為 hacking 比較像是電影《天能》裡面所表現的,將時空翻轉。舉例來說,如果你已經有一個發展完備的系統,但當你想要將其應用在不同的目的上,你可藉由反向思考去重新定義、重新發掘這個系統的其他用途。

我所參與發起的「g0v 台灣零時政府」,也是用黑客松的原型,依循這個概念,讓參與者可以檢視台灣政府現有的數位服務。我們將官方使用的 gov.tw 改成 g0v.tw,當你連線上 g0v 就像是進入一個影子政府系統,你可以在這裡和其他參與者合作檢視開放的資源與免費軟體,為既存的政府系統尋找另外的可能性。我們期待這些替代方案可以是預算透明且跨文化的,最終甚至可以與原本的政府方案結合。這個感覺跟在電影《天能》中看到的一樣,兩個往不同方向前進的團體,最後其實是相互合作在完成一件事。

侯:你剛剛提到「影子政府(shadow government)」這個詞彙,你的意思是人們重新定義一個屬於他們的政府嗎?

唐:對,這就是自我培力(self-empowering)的過程,而且參與 g0v 的民眾通常會討論「治理(governance)」而非「政府(government)」,因為在這裡對於治理的理解是多元,而非只是單一政府的。

侯:許主任,我不知道你有沒有任何 hacking 的經驗,你對於這個概念有沒有什麼想法與我們分享?

許:我可以討論一下 hacking 在實體空間中的類比,也就是 placemaking,也有人稱之為「戰術城市主義(tactical urbanism)」,透過由下而上的方式來重新想像我們的街道與城市空間。這個概念的興起,我想跟都市中的人口多元化有關,這個方式可以讓不同的人們有打造各種鄰里空間的動能。全球各地已經有很多人對這個概念有興趣並且付諸實行,利用各式各樣的小型自發性計畫,介入他們周圍的空間設計與發展。有些政府非常歡迎這樣實驗性的作法,甚至會在某些計劃成功之後,將其納入自己的政策,促使更多這樣的原型空間發生在街道上。例如起源於舊金山的 Park(ing) Day。如今擴大成每年舉辦的重要活動,鼓勵藝術家與設計師在活動期間試著使用街道上的停車格,嘗試各種新興的公共空間設計,也後續發展成讓周邊居民或店家長期認養、改造停車格作為公共空間的政策。

我想,這個例子帶給我們一個重要的認知是,在面對都市中的重要問題時,我們該如何讓公眾更願意參與這類的空間實驗。就像是當前該思考當疫情過去之後,人們如何成為環境重建的一員?他們將扮演什麼樣的角色,參與鄰里的重建,甚至是經濟的重建?我打心底認為參與式的 placemaking,就是讓這些來自民眾的動能,可以被引導到公共領域、創造公共利益的方式之一。同時,在這樣的過程中如何保持資訊透明,用開源(open-sourced)的方式,增加參與的可及性也是重要的。若我們可以明確地邀請人們參與,並且樂於分享資訊與知識,這樣一來就可以從「不只是零」開始發展,不是嗎?

侯:田教授,你曾帶著你在香港中文大學的學生們參與過許多 placemaking 的計畫,你對於 hacking 的見解是什麼?

田:許主任對 hacking 與 placemaking 的類比我覺得很有趣,在香港也可以看到類似的狀況。除此之外,從治理的角度來說,不同的計畫或是單位可以如何跟這些自發性的行動結合,則是另一個重點。這讓我想到在疫情之前,我曾經和學生們到紐約參訪他們的「紐約市廣場計畫(NYC Plaza Program)」,這是彭博(Bloomberg)市長任內所推動的計畫,透過與交通局的合作,鼓勵社區對周邊的小型廣場提出改建、使用建議,然後協助社區完成他們提出的設計。

今年在疫情影響之下,我和學生沒有辦法實際再去紐約參訪,但我們透過網路連線,在帕森設計學院(Parsons School of Design)的 Miodrag Mitrasinovic 教授的介紹下,了解到這些計畫下改造的廣場,例如位於皇后區的 Corona Plaza,這些案例不只營造出社區的公共空間,在改造過程中形成的社區網絡和組織,更成為這次抗疫的重要力量。反而是一些光鮮亮麗的案例,像是紐約的 Highline,在疫情下紛紛地被關閉,完全喪失了公共空間的功能。

我這裡倒是有一個問題想要請教唐政委。從「駭客」的角色轉換到政府官員,是否有換你被「駭」過而感到不舒服的?

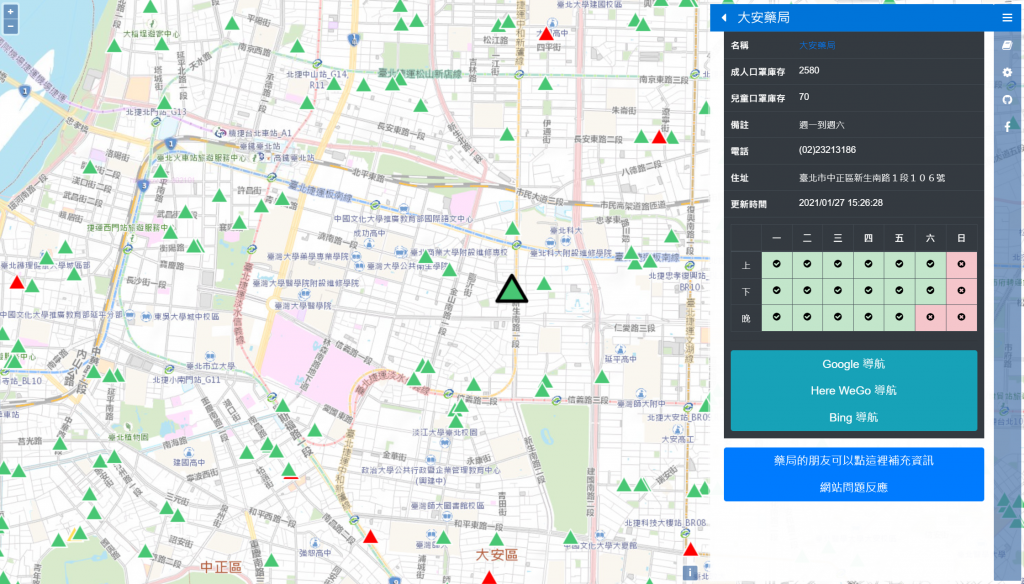

唐:有,而且是蠻慘痛的經驗(笑)。當我們最初決定要推出即時統計各地藥局口罩存量的開放應用程式介面時,我想說藥局系統就是應用這個介面統計庫存數量,應該不會有程式互斥的情況,而且程式介面應該比人為介面來得可靠。這個應用程式介面主要連結兩個由下而上的「駭客」創新的系統,一個是在網路上視覺化的即時地圖,協助人們找到還有口罩庫存的藥局。另一個,則是各藥局本身用來記錄口罩庫存量的系統。而當時的問題就是發生在藥局這邊,因為藥局並沒有依我們想的那樣,是透過在電腦設備上即時刷每個消費者的健保卡到系統裡記錄口罩銷售狀況。

他們可能會在早上七點的時候,就發放號碼牌給當時在排隊的人,並且大約一小時內就發完了當日的口罩數量相對的號碼牌數。然後要拿到號碼牌的購買人,例如說晚上七點或是當天的什麼時候再回來領取口罩,在那之前,可能是中午午休的時候,藥局會一次處理刷健保卡的作業,以免這項作業影響到他們其他時間,像是慢性疾病一樣要透過刷健保卡領藥的作業。從社會創新的角度來說,這是人們以 hacker 的概念修改不合適制度的正面例子,但從口罩存量地圖的角度來看,則無法讓真實的口罩存量反映在網路資訊上,這兩個系統就這樣抵消了彼此的作用。

我甚至還看過附近的藥局用每張 A4 大小的紙印出一個字的方式,在藥局的門口斗大的標明「不要相信口罩統計程式的資訊」。這當然讓我非常氣餒,就像是看到兩個從不同方向進擊的「駭客」,最終對抗彼此。幸好,有一名非政府部門的技術人員,他也是整個過程中第二個用此介面做出即時口罩庫存地圖的人,在他的地圖上有一個留給藥局人員可以寫下他們建議的地方。留言欄上當然是充滿了各種不方便的抱怨與挫折,但其中有一個我覺得很有建設性的建議,就是可以地圖上呈現兩種時間的數據,一個是反映藥房發放號碼牌的即時數量,一個則是發放口罩的即時庫存。

我當時真的很感謝這個匿名的藥房人員提出這個想法,我們也依照這個建議改善既有的系統,於是在下一週,這些即時口罩庫存地圖上就出現了兩種資訊,這也讓之前互相抵銷的危機得到解決。後來還有一個小插曲是我們新設計的系統,因為是依照時間顯示當時藥局已經發出到幾號的號碼牌,但有時候即使發放號碼牌的時間還沒結束,但號碼牌是全數發放完畢。因為系統上沒有辦法顯示這個情況,以至於還是造成一些混亂。這時候又有另一個藥房人員建議我可以設計一個按鈕,當他們的號碼牌都發放完時,只要按下那個按鈕,系統就會顯示出全部發放完的資訊,也使得系統更為完善。

透過這些例子可以很清楚的看到,我先前提過的如何放大這些草根而生的社會創新思維,藉由賦權(empower)在第一線面對排隊民眾的藥局人員,採用他們的建議來改善我們做出來的程式介面,最終不但使得兩種系統不再是相互抵銷,更讓這些設計更貼近其使用者例如藥局人員的需求。雖然前前後後花費了三週的時間,中間經歷很多挫敗,但最終卻實踐了我所謂「共同創作」(co-creation)的精神。

數位治理中的隱私權與包容性如何達到?

侯:沒錯,這些確實是「共同創作」與「開源」的成果。講到開源,我們之前也有通過活動註冊頁面收集聽眾的問題,有不少人都問到關於「隱私權」的議題,其中有位提問者想要知道面對數位治理,唐政委會使用什麼樣的倫理規範?另外有一位提問者提到南韓政府已經開始使用信用卡刷卡紀錄與閉路電視資料,來進行確診患者的活動史調查,台灣在保護民眾個人資料上有什麼樣的經驗?

唐:我想,與其說有個框架,倒不如說是靠「經驗法則」(heuristics)。在疫情發生之後,我們並沒有建構任何新的個資收集點(data collection point),這是因為在沒有進入一個法定的緊急狀態前,我們依然需要遵照憲法與法律的各種規定行事。也因此,我們所做的每一件事都要依照原本有關個資的法律規定來進行。像剛剛許主任提到新加坡政府所發放的通訊追蹤代幣,我們在疫情的初期也有考慮過,但始終沒有實現。一方面是因為,台灣到現在還沒有進入社區感染的階段,另一方面是因為那樣就會出現一個新的個資收集點。又例如我們選擇與藥房系統合作,也是因為透過他們既有的健保卡資訊系統,是有法律基礎可循的,我們只是應用既存的系統而已。

在對於隔離民眾的活動追蹤技術上,我們並沒有使用其實定位更為精確的藍芽、GPS、或是無線網路訊號,而是使用既有的電信訊號台,雖然解析度比較差,但同樣的技術已經被用在個人地震警示系統上,此外它們也被用在洪水的警示。這個警示系統是直接發送給影響範圍內所有民眾的手機上。由於民眾已經熟悉這項技術,他們理解這個系統不會閱讀或收集個人的資料,不會干擾到 GPS 的使用。而即便把 GPS、藍芽、甚至無線網路連線都關掉,民眾還是會收到地震警示,這原本就是一個安全的系統,我們就是用這個經驗法來利用原本有的資源。相較之下,如果要設一個新的個資收集點,則需要透過立法,這會非常耗時。

侯:許主任,你有沒有遇到過任何與倫理規範相關的議題?

許:如果指的是數位科技與演算法,的確有許多事需要被思考。其中一個重要的面向即是資訊透明,特別是涉及演算法的運用,不要讓資訊應用或是編碼的過程始終是個黑盒子。就像唐政委所提到的經驗法則,我想這些工具不該與人分離,而是要知道如何在對的時間,正確使用這些工具。例如機器學習方法(machine learning method),有時候可以作為有效的工具,但我們不能忽略其可能存在的偏見。像是某個資工系所最近被發現使用演算法來對其博士申請人進行評分,減少了真人作為評分者。有些評論即認為這樣的評分系統,或許會被程式與演算法開發者可能的偏見所影響。我想,思考這樣的議題將會有助於檢討數位科技的應用。

另一個面向,則是很多人認為使用演算法可以省時,這確實沒錯,但有些時候演算法卻會掩蓋一些目的,讓我們偏離真正的目標。我認爲使用演算法必須要確認這個系統是否真實反映一個計劃的價值。以都市規劃為例,真正進入田野中與社區產生連結,進而了解使用者的需求、期待、渴望,這對於規劃來講是非常基本的步驟,很難被取代。所以我認為不該過分依賴這些最佳化(optimization)的方法。他們或許是很好的指引,但不應該是解方。我們應該多留些空間給規劃者,讓他們可以多瞭解社區、權衡不同的選項。我認為最好的工具其實是對規劃者進行培力,讓他們有更多時間去思考正確的問題。

侯:下個問題是有關於包容性(inclusivity),有一位提問者提到,有些社群會受到數位科技排除的,以數位平台上的「公共參與」(public engagement)為例,我們該如何在年齡、社會、經濟條件等光譜上建立包容性?

唐:我必須很謹慎地回答這一題(笑),以台灣的 5G 電信網路為例,我們在設計相關機制時是非常謹慎的,這樣我們才可以確保電信公司負擔合理的價格,而使用者也不必多付高於基本價格太多的金額,來使用 5G 電信網路。因此我們花費了一整年研擬價格,這個價格讓我們有經費補貼給偏鄉或是相對聯絡不便的地區,除了電信之外,也包括醫療與教育上的服務,以達成我們常說的「越偏鄉越先進」。如此一來,真正有所需要的地方才會被服務到,譬如以無人機來運送所需的醫療用品,以減少車程,這不僅是個便利的服務,更應該被視為是必須的服務。

基本上,有意識地混合市場設計(market design)與機制設計(mechanism design),來營造一個每個人都認同的社會公共財(social commons capital),這就是社會民主主義的實踐。例如一些新創公司不必依照舊有市場競爭的商業邏輯,而可以藉由產生社會影響力(social impact)為優先的方式,成為目的驅動(purpose-driven)的社會企業,來提供他們的服務價值。擁有健全的社會企業環境與社會投資環境之後,即可以鼓勵更多像是永續資本、耐心資本(patient capital)投入市場,這樣一來國家就不需要在每件事上都補助。不過有些議題可能還是需要政府來帶頭,像是醫療、教育、通訊等,這是實踐社會民主主義下政府需要負擔的責任。

侯:田教授,你過去參與許多社區參與的案例,有沒有一些經驗提供數位治理學習,提升它的包容性?

田:我想在香港,我們有許多在草根或是在 NGO 層級非常有趣的社會創新計畫,他們不只仰賴使用數位工具也會結合傳統的工具,我很想進一步觀察他們如何升級(scale up)進而影響主流的結構。在香港,由於極端的貧富差距,要對於大的結構進行顯著的改變通常是困難的。也因此,比較多這類的創新計畫,是透過政府、大學,或私人倡議團體發起,以小規模的方式進行,因此這些行動跟結構性的層面之間是有斷層,建立這些連結並產生更大的社會影響力,將會是個關鍵。

侯:許主任,我們該如何建構更有包容性的平台呢?

許:這是個好問題,我想對創造者來說,必須要記得的是你不只是為了你自己或是跟你一樣的人做設計,而是要思考如何理解、服務不同光譜裡的使用者。可及性是很重要的,若要達成這個理想,一個有用的方式是直接接觸這些少數族群,讓他們引進設計過程。另外一個方式是,當你生活在一個多種語言並存的社會,必須注意你所提供的資源是否是每個語言背景的社群都可以利用的。

「公民科技」(Civic tech)補足「政府科技」(gov tech)

侯:下一個問題是關數位治理如何抵禦針對民主制度的威脅?過去幾天,我們聽到關於俄國對於美國的駭客入侵行徑,其他社群媒體上的亂象更不用說,我們該怎麼做來抵禦這些威脅?

唐:剩下的時間不多,我無法討論太多像是網路安全的部分,所以我這裡會主要討論「假訊息病毒大流行(infodemic)」這個主題。在台灣,假訊息病毒大流行的劇本,因為沒有封城,所以和全球其他地方比起來,似乎完全不同,甚至朝著相反的方向前進。我想那是由於在台灣大概三十多歲的人,都有 SARS 疫情時和平醫院封院的慘痛記憶,而四十多歲甚至年紀更大的人,則是有過政治解嚴前缺乏自由,並受到各種審查與控制的經驗。於是,這次面對 COVID-19 疫情,我們始終都保持著千萬不可以進入封城或是緊急狀況的目標,因為我們知道那將會對於社會帶來多大的負面影響。

也因此,我們必須在不借助高度行政力量的情況下,以給予民眾心靈疫苗的方式,對抗這些所謂全球傳播的新冠疫情假消息。這非常的難,除非我們可以在這類假消息大肆傳播之前,先預知它的存在並且創造出一種類似預警的系統。因為當這類假消息大量湧入的時候,其實我們會沒有足夠的人力或協力的媒體單位來進行消息核實作業。在這個前提之下,我們選擇將對抗重點放在影響最大且最有價值的假消息,並選擇「眾包」(crowdsourcing)的方式來指認這些假消息。

這就要感謝同樣是來自零時政府 g0v 的產品「CoFact 真的假的」,這是一個建構在 LINE 上具有假消息核實功能的帳號,任何人都可以加這個帳號到朋友名單,並且將想要核實的假消息連結傳給它,讓它幫你透過資料庫的搜尋確定消息真偽。藉由這個機制,在 LINE 的記錄器上就會顯示出哪些假消息正在逐漸變得流行,並有可能發展成大肆傳播的結果。以此,我們就得到了某種預警系統,它提醒我們哪些消息會在約莫兩個小時後展開大流行。在這兩個小時的期間,政府部門的消息核實人員、社會部門、記者等等,都可以著手於事實查證作業。

(圖片來源:cofacts.g0v.tw)

同時,我們也與合作的媒體單位一同利用這段時間製作澄清消息的幽默迷因圖。我們希望藉由這個迷因圖,讓假消息不只被澄清,而且讓人們對於假消息的情緒是從擔憂轉變為好笑,而非從恐懼變得反社會甚至反媒體。這很像是一種賽跑,但我想在我們建立好這樣的機制之後,應該可以很有效的藉由兩個小時內做出來,包含有可愛狗狗圖案與少於 200 個字的迷因圖來打擊這些假消息。

田:唐政委的分享真的很具有啟發性,但我想這是否會受限於尺度與範圍。以美國大選為例,我在想,在這麼大尺度的區域裡,類似的情況該如何運作,因為有時並無法如此快速地對假消息進行反應,而讀者們又已經如此分歧。另外我想,這也關係到民眾在第一時間是否相信政府的問題,台灣某程度上真的很幸運,在疫情第一時間衝擊台灣的時候,政府就透過很多方式來快速且正面的回應。但有些時候,當政府領導人本身不支持,或是暗中破壞這類對於假消息的反應機制時,事情就會變得很艱難。這裡我很想請教唐政委,畢竟你也有多年在美國生活的經驗,你對這樣的脈絡與情況有什麼建議?

唐:我想,當「政府科技」(gov tech)無法協助時,那就應該由「公民科技」(Civic tech)來接管,這也是為什麼當初在太陽花運動時,我們會去佔領立法院。當然我不是指你應該要去佔領你們的國會(笑),重點是當由上而下的政府無法良性運作時,這就是一種草根團體的回應。舉例來說,台灣在民主轉型的初期,在 1999 年李登輝總統第一任內,發生了嚴重的九二一地震災難。這個災難使得許多 NPOs、慈善團體、NGOs、地方工作者⋯⋯等等都連結起來,成為我們一般稱呼的社會部門(social sector),投入各種後續的救援與重建過程。

在台灣,過去是沒有這種國家尺度的社會部門,這場災難讓這股原本零散的力量匯集起來,他們填補了些政府做不到或是做不好、做不對的部分,這個過程讓社會部門有了正當性。二十年後的現在,每當台灣有大型的震災發生時,某個曾經參與九二一救災的慈善團體還是會公布相關損失數字,而民眾甚至相信這個慈善團體公布的數字多過官方數字。

侯:剛剛唐政委提到「佔領」(occupy),我想就以它來作為最後一個問題。在美國,無政府主義者常被污名化,對你作為一個政府官員來說,無政府主義者代表什麼?你如何在你現在的職位上沿用無政府主義的原則?

唐:過去我經常稱呼自己是「道家思想者」(Taoist),結果我的美國朋友卻以為我是在練氣功或是信教(笑),但那並不是我的原意。之後我轉而稱呼自己為「保守的無政府主義者(conservative anarchist)」,這就像是哲學上的道家思想一樣,但改由西方脈絡中的字彙稱之。「保守(conservative)」在某些意思上,像是台灣明明就該是個有著多種官方語言的地方,每一種語言就代表一種傳統,我們不應該刻意去排擠任何一種傳統,這是我對「保守」的定義,一種「跨文化」(cross-cultural)的保守。「無政府主義(anarchist)」的概念其實很簡單,我不接受命令也不給予命令,我接受政府的職位是跟政府「共事」,而不是「為」政府工作。我不是「為」人民做事,而是與人民一同努力,這種「志願的組合」(voluntary association)、「徹底的透明」(radical transparency)與「區位獨立性」(locational independence)也是數位治理的基本原則,這樣的原則不是我自己發明的,而是網際網路治理原則的核心概念。

侯:在我們度過一個半小時座談後,這是個非常好的結尾。我們今晚對數位治理與公民參與的課題有很深入的討論,也涉及到日常空間的實踐、以及如何將科技帶進民眾的概念。非常感謝各位講者今天的參與,也感謝我們台前幕後的工作人員,晚安台北。

系列文章

旅居西雅圖,行走保持紐約速度,徘徊於建築、景觀與城市規劃等專業與非專業領域,現任教於華盛頓大學景觀建築系。

二十歲之前以為自己想成為詩人,二十歲之後搖擺於藝術與實務間,對於詩、空間、城市、電影與食物交錯的主題深深著迷。在經過十年客居舊金山東灣與時值動盪的維多利亞城之後,終於將人生新頁的理想基石移回台北,雖然又意外地透過原鄉食材的連結開始多島之夢,幻化出既虛擬又真實的風味。多數的時候走得很慢,深怕踏錯一步就無法跨越,其實心底始終期待著有一天。當真可以踩踏屬於自己的七彩祥雲,穿梭於城市之間,一個不小心,跌進文字或是螢幕的另一邊,是迷路也是漫遊。