文:T.H Cheng

Nothing sells like landscape. It’s our sex.

有什麼比「地景」更好賣? 它簡直像性一般,無人不愛。

— David Heymann, “Landscape Is Our Sex”

Landscape is an attractive, important, and ambiguous term.

「地景」是一個迷人的,重要的,含糊的字眼。

— J.B. Jackson(1979)

無意間看到「台中海洋生態館」即將在明年開幕的消息。這棟外觀看起來雄渾粗曠、稜角分明,表面由不規則石材拼貼成的五層樓RC鋼骨構造物,據說是從「大甲溪流域沖刷下來的岩石」得到靈感,建築師的官網上如此寫著。「整體建築物的設計如同海邊的岩岸,應和著浪的節拍,海浪雕塑了岩石…讓設計手法「實」與「虛」展現自然的紋理」。

幾天後,又看到台南「新化果菜市場」即將在今年開幕的消息。這幢由荷蘭知名建築事務所設計的大作,號稱是全台最美的菜市場。模擬圖上是一片高低起伏、層巒疊翠的植生屋頂,有如綠色丘陵般的梯田造型。網上評論說,它利用「市場介於城市與山區之間的地形特色,與周圍山景相互呼應無違和的融合在一起」。

看到這裡,或許您可以聽出一些端倪了。是的,「建築呼應地形」、「外觀融入山景」…等等,這些強調建築由地景轉化而來的廣告詞,聽上去非但不陌生,簡直太常見了。正因為它如此合情合理,以致於我們往往忽略了一個現象:為什麼有這麼多建築,喜歡以「地景」作為設計發想?

再舉幾個大家比較熟悉的例子吧!「蘭陽博物館」,以「東北角海岸的單面山」為設計構想;台中「大都會歌劇院」,以「美聲涵洞」(Sound Cave) 為設計構想;花蓮「洄瀾灣日出山莊」,以「中央與海岸兩大山脈的好山好水」為設計構想;台南「河樂廣場」,以七股特有的「潟湖地景」為設計構想;左鎮「化石博物館」,則以「五個散落地層中的化石」(理所當然的)作為設計構想。

即使在國外,近年來類似案例也比比皆是: 安東尼•普列塔克(Antoine Predock)的大多數作品; 大都會(OMA)在韓國的高檔百貨Galleria,外型仿彿蘊藏在岩層中的鑽石,迸發出璀璨耀眼的光芒; 隈研吾的新作「角川武藏野博物館」,外觀也如同從地底隆起的岩塊一般; 北京出身的新銳建築師馬岩松,最擅長以中國傳統山水畫的理念進行創作,他筆下的每一棟建築看起來都像是山的一部分。

這本來不是什麼問題。自古以來,人們重構自然的意識就不曾停歇。建築師、工程師不斷從自然界尋求靈感,而「地景」正是他們主要的仿效對象之一:一條流水侵蝕的河岸、一片風吹過的沙丘、層層疊疊的梯田、甚至河床裡一顆未經雕琢的卵石,都可以成為創作者的靈感來源。從十五世紀日式庭園的枯山水,到文藝復興義大利常見的人造石洞(grotto),再到近年參數化模擬地形的數位建築,都可以看到人們重構自然地景的痕跡。到了後工業時期,人們重新意識到腳下土地的珍貴,開始強調自身與土地的連結。於是各式各樣以「地景」為名的建築物就一一出現了。

什麼當今建築師對「地景」如此情有獨鍾?著有「地貌建築」(Landform Building)一書的普林斯頓建築學院前院長Stan Allen曾自嘲: 建築師引用「地景」的次數,差不多就是美國人說fuck的次數(Architects use the word landscape as often as Americans use the word fuck.)。果真如此,在人與土地關係達到無比緊密的今天,彷彿作品不與土地產生連結,就是一件大逆不道的事。而在80年代批判性地域主義、鄉土文化的遺緒下,建築設計作為一門Mario Botta口中「基地的建造」(builds that site),也早已成為業界常識。然而,這當中要如何巧妙地說服觀眾,讓業主買單,卻又大有文章。

其實早在十年前就有人指出這種現象了。空間專業網站Places Journal的專欄作家David Haymann在一篇名為「地景是我們的性愛」(Landscape Is Our Sex)文中直言不諱。建築師在探討建物與場地的關係時,最常見的思路之一,就是「建築必須回應場地」:地景是一切意義與價值的源頭,它最政治正確、最貼近生活,腳下的土地承載著無數人的營生,令人聯想到大地之母的踏實與慈愛。因此,以地景展開對話,也是最萬無一失的作法。另一方面,按照這個思路發展出來的建築,也可以回過頭來穩固既有的地景。兩者之間形成一種相互依存的良好關係。

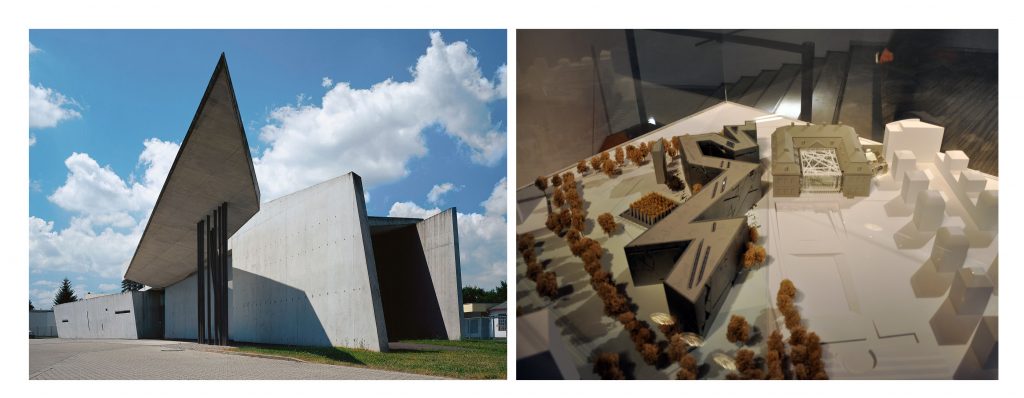

可是問題也正出在這裡。當今許許多多以「地景」為名的建築物,外觀看來不但沒有融入地景,還非常突兀,跟它腳下的土地顯得格格不入,看似一點關係也沒有。David Haymann進一步舉例,已過世的建築女帝Zaha Hadid為瑞士知名傢俱商Vitra設計的消防局–也是她甫出道的代表作–號稱是周邊「鄉間地景」的延伸,擷取了牧場、農田、鐵路等邊界的線性元素轉化而成。然而最終的成品,卻是尖銳到不行的頂棚、抽象厚實的幾何造型,與面無表情的混凝土牆壁。如此張牙舞爪的外觀,實在看不出與周邊環境有何關聯。

另一件大師級的名作,位於德國柏林的「猶太博物館」,建築師李伯斯金(Daniel Libeskind)則試圖以虛空間、線性交錯(Between the Lines)的敘事手法,來重現柏林這片土地上遭受迫害的猶太人身世,並挖掘那些被人遺忘、散落的歷史片段。參訪的過程,是一連串忽明忽暗、隱喻現實交疊、令人屏氣凝神的精彩體驗。回過頭來,從空中俯瞰模型的那一刻,才發現那些疤痕般的立面表情、鋸齒狀的量體、閃閃發亮的鈦合金皮層。很難不令人暗自思忖:如果這些元素號稱是在回應土地,那麼它們與土地的關聯到底在哪?如果地景是父母,那麼這些被地景生下來的建築物,看起來就像是一群忘恩負義的孩子。

然而,是誰說建築與地景要產生關聯,看起來就非得像親生的不可呢? 排除上述兩個具有解構傾向的作品,賓大設計學院教授David Leatherbarrow 指出,當代以「地景」為靈感的建築設計,其重點不在於其外觀、形式上的單純仿效,而是在回應土地本身所提供的無窮潛能。也就是說,設計者對於「地景」Landscape一詞的理解,更偏重在其動態的特質,也就是人們互動、參與過程中創造的行動機制,而非靜態的視覺層面。Stan Allen也提醒我們,「地貌建築」雖然受到地景的啟蒙,然而建造出遮風擋雨、不受外在危害的庇護所,再怎麼說也是建築師的天職之一,因此不論隱喻上多麼精采、多麼貼近土地,都無法擺脫建築必須與土地分離的事實。

理所當然的,一旦人們經由想像來重新建構地景時,地景也就成了他們想像中的樣子。當建築本身成為一種視覺符號,成了地景再現(representing)的思想戰場,它紛亂雜沓的意義也就接踵而至。它不再是一片綠草如茵,更不是清白、中立而客觀的一方淨土。

話雖如此,有多少建築師不希望自己的作品鶴立雞群、能夠在芸芸眾生中一眼被指認出來呢? 即使造型再怎麼低調,也總得低調的有個品牌識別度才行。因此雖以「地景」為名,卻名不符實的狀況屢見不鮮。或許,地景終究只是幌子,用來滿足建築師過度膨脹的自我與玩弄造型的野心吧?相反的,那些真正貼近地表,與土地融為一體的棲居(inhabit)場所,例如陝北的大漠黃土,先民們面臨嚴苛的生存環境,在建材不足、工具不夠的條件下,他們也不懂得深奧的理論,只好發揮直覺,鑿壁而居,打造出一個又一個窯洞。你能想像他們打著「地景」的名號,來買賣房屋嗎?

我們不妨回到建築這一行的行銷本質。在創作者已死、意義去中心化、任人解讀的年代,設計思維從來都不是單一的。因此,如何重新詮釋既定的事實,並以漂亮的包裝呈現,才是令業主買單的關鍵。地景與建築之間的關係重構,不僅僅展現在跨領域專業之間的對話與腦力激盪,它終究會在市場運作的邏輯下,回歸到行銷的話術。

而身處後事實(post-truth)時代的我們,未來仍有機會看到許多以「地景」為名的建築,如雨後春筍般的出現吧? 「雨後春筍」是個貼切的比喻,它從土地拔尖而起,看起來卻和土地毫無關聯。

參考資料及說明

- David Heymann, “Landscape Is Our Sex,” Places Journal, November 2011.

- 【選譯】《尋常地景的詮釋》導論,Earthwords地景故事(2019)

- Is landscape architecture? David Leatherbarrow (2011)

- Landform Building: Architecture’s New Terrain. (2011)

- 台中海生館 建築師說明;新化果菜市場介紹

- 關於蘭陽博物館、洄瀾灣日出山莊的設計說明,可參見其官方網站;河樂廣場設計說明;左鎮化石館設計說明; 大都會歌劇院參考「美聲涵洞:臺中國家歌劇院 應許未來」一書。

當過除草工人,寫過學術論文,做過地景設計。