講者|侯志仁、施佩吟

撰稿|YuLi

(本次講座由基隆市政府都市發展處主辦,原典創思規劃顧問有限公司策劃的「KEELUNG a city in full swing 友善治理與都市更新創意操作 週五講堂」第四場)

社區交往與反造再起,社群共創及策動的新都市治理模式

在2020年末所舉辦的基隆都市再生議題國際交流系列講座,以「KEELUNG a city in full swing 友善治理與都市更新創意操作」為題,第四場邀請到《反造城市:非典型都市規劃術》的主編侯志仁與《社區交往:臺北場所創生紀實》的主編施佩吟,他們各以台北經驗和國際趨勢的角度切入,談論社區與社群間藉著各種實驗性的試驗後,交換、激盪出的理念與方法,而這些經驗和既有的剛性機制互動,有可能進一步鬆動僵化的體制運作,再而演變出新的城市治理模式。

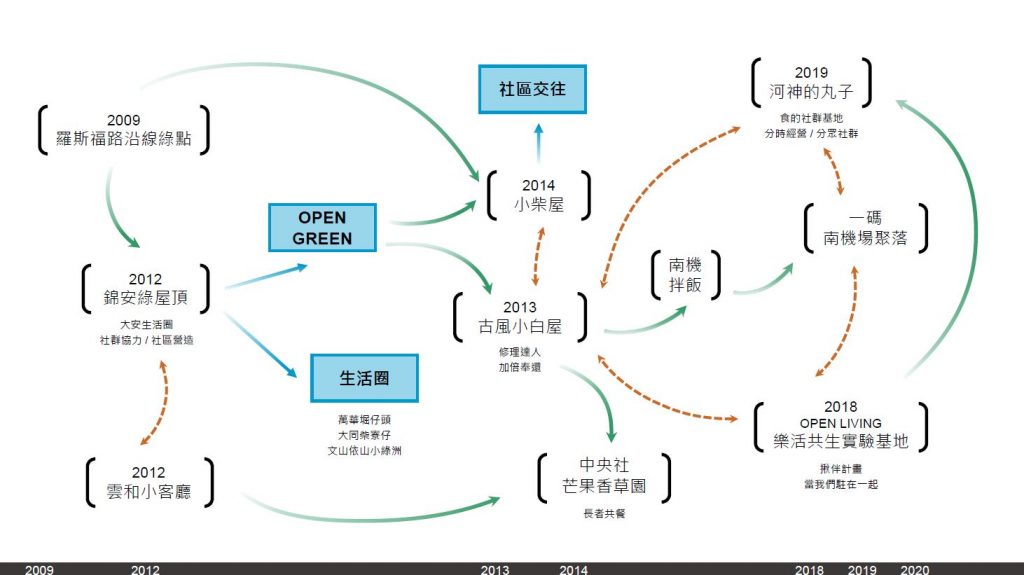

回顧台北市自2010年以後,近十年的都市再生計畫,各階段的操作轉折都是實驗與政策的創新。最開始是2009年,當時因應台北國際花卉博覽會,整個城市需要新的翻轉策略,台北市政府提出「臺北好好看系列二計畫」,城市街角有機會打破都市計畫的土地使用分區,綠美化都市更新前的窳陋基地,讓私有地暫時成為供公眾使用的綠地。當時這個利用容積獎勵而促成的暫時性空地綠化方式,引發了許多正反方的爭議,被民間諷為假公園的臨時綠化措施「臺北好好看系列二計畫」,在民間的輿論下隨著花博而暫告終結。在此過程中,北市府負責都市更新的單位結合民間專業團體啟動了創新的實驗行動,藉由暫時性的基地綠化開創不一樣的實驗道路,進而催生了「羅斯福路綠生活軸線營造」計畫案例(以下簡稱「綠點計畫」)。

承接著過去社區營造的脈絡,透過開放空間的活化提案,綠點計畫在2009-2011年以參與式的再生營造過程,提供更多都市倡議的機會,例如城南獨立精神場域「溫羅汀閱讀藥草花園」,獨立書店利用這些都市中的臨時畸零空間,提供文化人或喜愛特定議題的人使用都市角落;專業規劃者也開始串聯許多NPO組織,例如找臺灣樸門永續發展協會在都市空地中設計麵包窯和生態棲地、找綠色公民行動聯盟一起落實雨水回收打造的花園,以及結合居民在建設公司的土地上發起都市中的開心農園。臺灣的都市發展長期處於垂直性的治理模式,這些倡議實踐在當時都未有正式的治理工具可運用,慢慢藉由民眾參與、NPO、學校、社區志工的力量,讓更多樣性的都市需求以及想倡議的都市議題有機會透過臨時閒置空間展開實作。

團隊時常在發展這些行動中被問道:「既然暫時那又何必做呢?」,暫時性和永續性沒有衝突嗎?如何擴大、延長暫時性空間的生命,於2012-2013年間舉辦的「輕著.深耕 社區綠生活節」啟動了先驅性的實驗。將臨時綠點的實驗串聯為生活圈,嘗試突破傳統鄰里社區邊界,孵育社群形成在地行動網絡,是臺北市最早將社群與生活圈內不同系統的公共空間結合的操作案例。

策劃團隊邀請大猩猩綠色游擊隊結合 DIY 體驗活動在錦安屋頂邀請居民打造綠屋頂,剛開始遭遇不少反對聲音,必須一一說服不同的公家管理單位。隔年有了更多的社群加入,以錦安屋頂為串聯點,用生活節活動牽起了跨區的八個點,許多居民逐漸了解到屋頂綠地、各種介面打開後,才能發生一些有趣的事。在都市農耕的具體操作案例發生後,開心農園、錦安綠屋頂等故事傳開後,也影響了當時的市長候選人的政見,也成為政策宣示的一環,後來柯文哲當選市長後,「田園城市」政策更有系統性的在台北市的大小空間推展開來。

回頭檢視,發現這些「暫時性的行動」與「暫時性的都市空間」讓倡議的理念能被實踐出來、被感知、被理解,而且這些小小改變往往都是引動新創事情發生的源頭。換言之,臨時性措施不總是站在永續的對立面,是因為有著「暫時」的特質,所以可以試誤,可以嘗試,更允許失敗,透過行動催生都市新公共服務機能的產生,讓我們能貼近下一階段都市服務的新想像,「暫時」也是走向「永續」的過程。

到了2014年,臺北市都市更新處正式啟動「Open Green ! 打開綠生活-臺北市社區規劃師駐地輔導計畫」(以下簡稱「Open Green 計畫」),開放一般個人或社群參與提案,不再仰賴單一的地緣群動,更看重的是找到議題、旨趣或技術社群合作,4年內有61處新公共空間被打開,也獲得2018年日本GOOD DESIGN AWARD的肯定。

然而施佩吟觀察到定錨在特定空間上行動的限制,她發現透過在基地上實驗性的行動,再生的能量會出現,但也會消失,這個消失如何從另一個角度重新滾動和串連,則是她近期關心的事。過去都是由上而下或由下而上在構思公私協力的方式,然而回顧1990-2020年間社區營造的累積,有更多民眾參與和社群共創,公私協力結構被轉化了。但又因為社群是一種階段性、暫時性的關係,如何發掘社群間具策略性串連合作且提供支持他們的空間節點,會是讓倡議的題目更扎實落地並撐起未來都市課題的解答的重要思考。

小柴屋的產生和演變,即訴說著社群可以扮演的不同角色。位於大同區的柴寮仔生活圈,因為權屬複雜,原為地方長年的陰暗死角,經由Open Green 計畫打開綠地後,一方面拉起與地方木作匠師合作、對話的觸媒,另一方面透過更開放的空間使用合作,雙連國小、NPO 組織、自學家庭以及一般居民,都有機會加入地方營造的行列,還發行了地方刊物「柴寮報」。後來,在東京經營新型態社區空間「Shibaura House(芝浦家)」的伊東勝看到台北社群的活力,希望能在像小柴屋這樣有機靈活的社區角落策展,討論以社群作為都市解方的題目,啟動後續一系列「社區交往」的國際行動。

從2009到2020年的十年間,每項看似暫時性的嘗試和行動,都引發後續的連動事件,散佈在台北的這些新公共空間,描繪著新的社群協力樣貌的可能性。而其中所產生的新公共服務,能獲得相互的支援和串聯。比方中央通訊社的「芒果香草園」依據既有法令,它是個不能營利、營運的社區共餐社福地點,但社群們為了解決困境,運用晚上的時段將它變身為移動式廚房的前哨研發站,在這裡製造麵團、麵條、醬汁等,隔天再運送至「河神的丸子」成為料理體驗活動的材料;又比方在「芒果香草園」參加共餐的長者阿姑和她的朋友們,因為培力出了信任關係,又被邀請到「河神的丸子」幫忙打便當協助販售製作工作。參與者們一起吃飯一起分享,組織起非正式的關係,社區的居民站在吧檯中,便成為空間中的主角,更多的服務有了空間的支持,為個人轉換出了新的角色認同,空間充滿了活力與彈性,也能回應更多當代的社會需求。

在2020年開始,南機場二期公寓地下室有一處400坪的空間被粉紅豹文化事業承租下來,取名叫做「一碼IMMA」,試圖容納社群各式各樣的需求和資源,期望結合不同人才,促進更多社群網絡出現。在「一碼IMMA」中,有募集各式各樣的二手物資交由職人重新整理的「大水溝」二手屋販售鋪;有討論議題的講堂空間、有結合社群互助提供餐飲服務的「歡樂吧」、有再生學苑學員的實作工作站、有社區貨幣「碼點子」的交易嘗試、有小家電維修的公共修理站等社群創新服務,「一碼IMMA」扮演了催化各式各樣議題的角色,是虛擬的社群網絡互助平台,也是提供實體見面交誼的新公共空間。

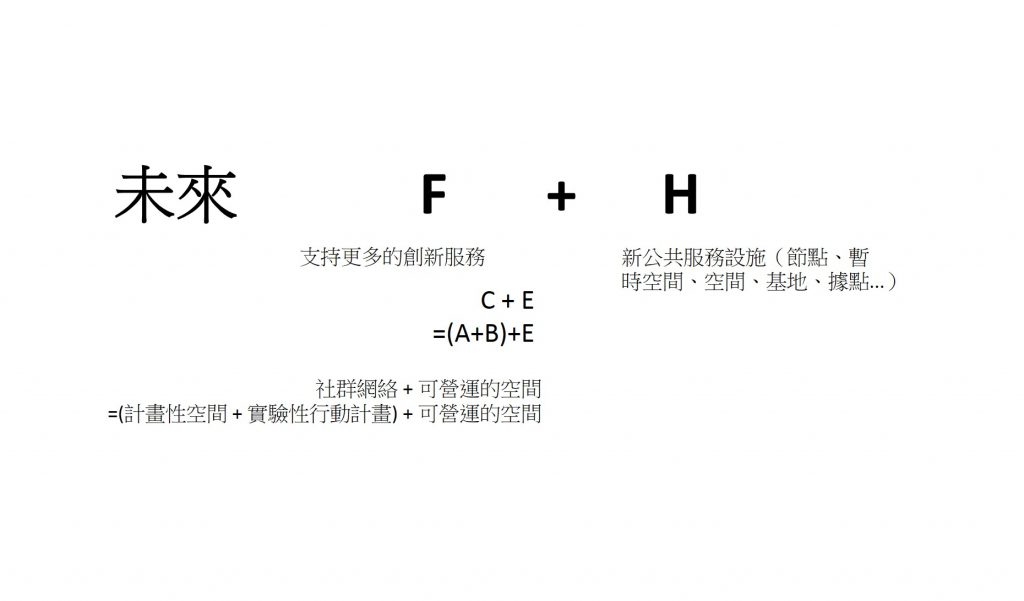

爬梳十年間的台北經驗,發現場所創生的行動和策略悄悄地在前進和改變,施佩吟談到自己的觀察和對未來的期望,她談到像「綠點計畫」、「Open Green 計畫」等因有特定目標所產生的計畫性空間(Space)維繫著空間型的社群關係;而綠生活節或發生在Open Green基地上的那類實驗性地區行動計畫(Event)則透過行動探索回應議題的方法,本質在實驗、修正、測試和調整,探索都市的未來性;前兩者組成了社群網絡(Community),是具目標性的關係組合,目標實踐的過程也影響著社群關係的變動,故社群網絡是存在脆弱性的(暫時性的穩定)。

當計畫性空間、實驗性地區行動計畫和社群網絡組成起來時,則可能產生像「一碼IMMA」那樣的都市新服務設施,作為社群可以在其中探索與行動的可營運空間(Operational Space),產生新公共服務(Service)。這些公共服務有別於營利導向的商業行為,是具有營運目標的公共服務,讓社群服務直接面對市場,以實際操作作為測試,藉由服務鏈結社會與社會價值。

在未來,社會問題得由社群網絡的支持探尋到解答,我們需要更多的新公共服務設施,規劃專業除了如過往需要做空間的盤點和議題的分析外,在這樣的社群共創的探索中,需要更多的「中介者」,穿梭在脆弱性的社群網絡中,以陪伴、協力去穩固他們的存在。施佩吟引用了臺大城鄉所劉可強教授的話:「環境規劃與設計這個專業的本質是在處理未來,並不只是解構和分析現況,而是在如何解決現況的困境與問題,因此必然牽扯到對未來的想像與預測。」在實踐與辯證的道路上,規劃者最艱困的工作之一,便是永遠都需同時處理現況及未來。

相對於台灣場所創生的實踐已經來到一個自省的階段,從國際的視野來看,侯志仁提到這種偶發或是有組織的實驗性行動,都在2008到2012年開始發生,從草根性運動Park(ing) Day開始、時代廣場徒步環境改造、到佔領華爾街運動,後來變成了全球性的風潮。現在「戰術型城市主義(Tactical Urbanism)」已經變成城市規劃的新方法,也因為社群網絡媒體的發展,有了快速全球化的可能性。

有些地方政府開始把這些自發性的活動變成體制內的操作方式,像是舊金山在市政府內成立部門,推動Pavement to Parks活化社區空間,而最近開始轉型,不只是閒置空間的活化,還融入當地經濟教育有關的活動。但這些游擊性、自發性、即興式的活動進到公部門裡面後,產生了一些問題,例如西雅圖的Parking Day申請變成非常繁瑣的行政程序,也有很多額外的規定,交通局主辦時變成政府的政令宣導、或是景觀事務所主導時變成他們作品宣傳的方式,很有趣的事情就變得乏味了。

原本自由即興的活動變得商業化則是另一項課題。例如首爾的Common Ground,其利用貨櫃屋搭建而成,其實就是個大型的購物中心,現在台灣也很流行這樣的作法去吸引民眾,但本質上就是商業活動。很多創意性的活動,在過去幾年有許多負面的效果出來,有人說他們被商業收閹,有人說這本來就屬於文青的活動,而本次講座的所分享的台北經驗,相信已經讓我們看到很多其他的可能性。

另一方面,我們也看到很多與城市共生的社會運動,「維修香港」延續雨傘革命精神,用比較草根的方式去推動香港的民主化,他們把修理變成跟民眾溝通的一種方式,同時維修也是資源永續、社會互助的一種方法。在台灣,「人生百味」則從太陽花運動延伸出來,他們啟動了石頭湯計畫,招募食材和志工和無家者共食,後來的街賣計畫,則用設計的力量去連結消費者和生產者的經濟網絡,他們透過實驗行動去倡議貧窮議題。其他如The Good Lab 、雲耕一族等等,這些案例和之前臨時性的空間改造有某些概念上的重複,但又提升至另一個層次,可以看到不同族群和社群間的互助,也不見得在固定的空間發生,而是有更多社會網絡的連結。

規劃專業在城市治理上有哪些需要突破或改變?第一個是參與方式的改變,參與才能帶來體制的鬆動,傳統都市規劃發動的正式會議往往形式化的,也因此許多社會真實的問題與交流是很侷限的,因此更需要促進一些非正式的場合,同時搭配合適的參與技巧和手法,這種溝通才能比較貼近需求且全面。第二個是需要觸及更多樣的城市空間,社群在這些城市縫隙中長出的空間活動有各種可能性和延展性,而且越來越強大。每一個社群行動案例都是社會轉變與社會解放的窗口,如此暫時和長期之間的互動關係,作為抵抗或反思過去制式的作法 ,也提供過去社會上比較沒有被看到的群體被看見的機會,這些都是轉變的開始。

友善治理沒有標準答案,最後侯志仁老師以三個「距離」引導我們思考:

- 民間與政府的距離 (Civil society vs. Government)

- 自發與補助的距離 (Self-organization vs. Subsidy)

- 有機與計畫的距離 (Organic vs. Planned)

距離間如何平衡、如何拉扯、如何調適,是當今社會新階段的功課。

都市規劃背景,相信參與式規劃,現在也是跟著小孩一起探索學習的媽媽。