文:謝宗翰

走過近50年歷史的安康平宅,標誌著台灣弱勢居住政策的代表一頁。在長年背負著犯罪與貧窮污名及家戶安置的目標衝突之中,「平宅轉社宅」成為政府對外宣稱的雙贏解方。自2014年興隆社會住宅1區(下稱興隆D1)完工招租,2018年興隆社會住宅2區(下稱興隆D2)亦開始招募新住戶開始,安康平宅便不再受理新入住之申請,形同平價住宅政策已逐步邁向落日階段。安康社區的住民們必須開始考量未來的生活地點:是順應政府政策轉向新完工的社會住宅,抑或是進入一般的租屋市場,任何選擇皆須面臨居住成本的大幅提升。另外,依據現行《內政部興辦社會住宅出租辦法》第11條規定,弱勢戶最長得居住的12年期限亦將期滿,形同順應政府政策而最早遷離安康社區的原安康戶,也即將面臨生活成本大幅提升、與再次改變居住環境之風險,動與不動之間都是再次的抉擇。

安康社區不安康?平價住宅長年承受汙名標籤

平價住宅在台北市的興建背景,係為針對當時隨國民政府遷台、以及戰後城鄉移民所增加的大量人口,為移轉日趨研究之違章建築居住人口,開始提供平價住宅之規劃。最早與平價住宅相關之規劃,係來自總統蔣中正於1964年時指示將地價稅收入用於辦理貧民相關之社福措施,並由黨政同年配合通過相關的實施方針。1965年,由台灣省社會處制定之計畫綱要,確立由台北市興建8坪、10坪、12平之貧民住宅,台北市據以擬定「台北市四年平價住宅計畫(1966-1969)」,惟此階段因土地取得及承包商問題,僅完成信義區之福德平宅。至1970年因退出聯合國所引發之外交困境,引發政府之正當性危機,為從內政上安撫民心,時任總統蔣經國與台北市政府共同推出「小康計畫」重啟平宅興建,並被併入1972年之「台北市安康計畫」中,萬華福民平宅、大安延吉平宅、陽明山大同之家陸續興建,而其中文山之安康平宅為住戶規模最集中者。

有關平宅社區汙名化的形成有其制度選擇的影響。根據《臺北市平價住宅分配及管理自治條例》第3、9條規定,有資格申請平宅之生活照顧戶、生活輔導戶及臨時輔導戶,分別可對應至台北市第0到第4類的低收入戶,其只需繳納幾百至一千餘元不等的管理維護費(由房地總價依固定比例繳納),故國家與住戶之關係雖依照法院見解仍屬「私法關係」,但僅是「借住」而非「承租」之性質。當前安康平宅的住戶多為老人、身心障礙者、新移民,可知平價住宅乘載著一群易受一般租屋市場歧視的群體,也因其參與勞動市場的條件較差,遷出率低、成就動機低落、脫貧率低等福利依賴現象加劇了弱勢集中化的形成。即使存在著弱勢互助的特定人際網絡,特定行為模式仍使安康社區此種較大的社區量體與周遭鄰里產生區隔,隨著管理與公共空間的老化而逐漸產生汙名化現象。

「渡船式」的協商過程:安康平宅住民的居住止戰線及未竟之業

最早討論平宅改建議題時牽涉都市更新之程序,惟涉及弱勢住戶安置問題遲遲無法實施。而從社會住宅倡議的角度出發,當時正是社會住宅在台灣面臨「弱勢集中」指摘而大力反對的階段。直到2011年,台北市議員厲耿桂芳提出藉由將安康平宅用地轉為興建社宅用地,提升社區負面觀感、改善居住環境等效果,而受當時台北市政府所採納,因緣際會下促成了平宅轉社宅的政策定調。在2016年「台北市公辦都更8+2旗艦計畫」中,可以看到政府對於安康社區改建效益的重視,惟上述方案都無法迴避原安康住戶何去何從的問題。

2013年,台大城鄉基金會承接之「公營住宅社區社會參與式設計規劃案」,以及當時許多住宅團體的倡議之下,台北市社會局必須出面回應來自居民與民間的質疑。從台北市社會局施政報告中,可以看見政策逐漸明朗化的過程:2011年5月時僅稱「將配合都市更新計畫優先分期分批改建,住戶可輔導遷出自行租屋或換住安康平宅其他房舍或國宅」、2012年8月時則與相關民團及學者討論「針對新型態公營住宅之居住型態、公共空間設計、管理方式、租金租期設計及緩衝機制等細節規劃,後續將與都市發展局密切討論……並提供後續規劃設計之建議。」、同年9月確立三項原則,確立了弱勢保障戶數不低於安康社區住戶之數量、社會住宅混居破除污名標籤、以及部分整建維護、部分逐步拆除重建社宅三項重要的政策方向。

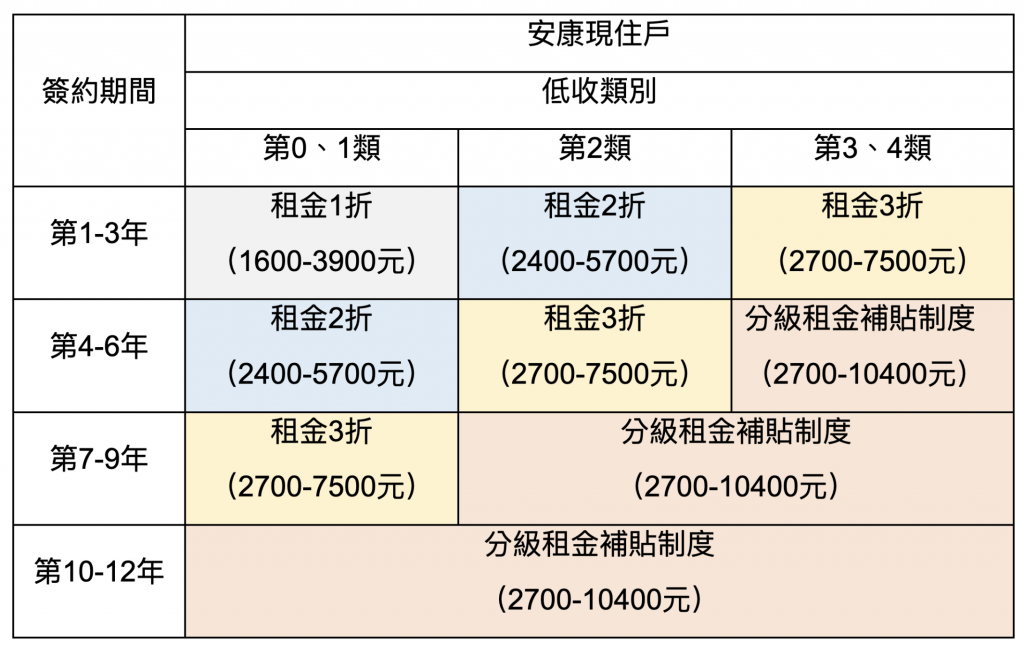

目前A至I棟的安康平宅社區中,D區已經分別改建為興隆公宅並對外出租,一樓有針對身心障礙者、幼托、日照中心等複合式的福利服務,B、C兩棟在重新整建維護後加裝電梯,便利從其他棟遷入此地的身障者住戶出入,其餘區域都在騰空逐步改建的階段。至於選擇配合政府政策遷入公宅的原安康戶,在2014年的施政報告中,可以看到平宅低收身分戶別轉入社會住宅的租金折扣與緩步調升回一般低收戶水準之政策。該計算方式在較大房型的價差更為顯著,可認為是符合安康家戶特性所為之調整。從2013年最早搬入的時間起算,興隆公宅12年的大限將近,而仍居住在安康社區的居民們,也面臨越來越少的居住空間。根據住宅團體的回應顯示,12年的上限並沒有具體的參考數值,實際上外國鮮少有針對社會住宅規定居住年限的制度設計,當時給出12年上限的考量,主要是為了讓滯後發生的安置問題不在自己的任期內發生,現有的社會住宅作為安置安康社區居民的手段只能說是一個「渡橋式」的選項,現在正是處理該項懸而未決問題的時點。

住民的選擇與政府方的回應

過去曾針對住民的安置問題召開數次說明會,在民間組織的觀察中,撫育數位子女的家庭是最積極參與搬遷方案討論的群體,從較現實的角度觀之,撫育多位未成年子女的事實較容易維持該家庭在低收身分的資格;而該類型的家長也大多希望能夠給予子女較好的成長環境,有一種類型的家戶會努力脫貧提前離開社區,另外一種類型則是積極爭取進入社宅較佳的補助條件。但對於大多數的居民而言,從數百元的管理費轉換至幾千元的房租對生活開銷帶來巨大衝擊,即使政府以數年的緩衝期給予社宅內的原安康戶較一般低收入戶更低廉的租金條件,仍有許多居民選擇留在舊社區靜觀其變。

其實平宅居民並不是第一次面臨類似的處境,位處信義區的福德平宅,便因配合廣慈博愛特區的更新計畫而面臨數百位長者家戶的安置問題,而近年來萬華的福民平宅同樣因改建為社宅的規劃,使家戶面臨搬遷或再安置的問題,即使過往弱勢集居政策被認為是一種「為德不卒」,也應該在政策轉銜階段充分維持既有的福利體系,而非將既有的貧窮問題打散入一般的住宅市場中。

相關研究顯示,平宅住戶如果喪失低收入戶資格或是已經購屋,即需要遷出平宅。通常社工員會評估住戶的經濟、戶內人口的情況,先予以柔性勸導,其後再以限期輔導遷出。如果逾期仍不遷出,則社會局將採取較強硬的措施,移送法院強制執行遷出。而在福德平宅的遷移過程中,並未發生訴諸法律途徑的強迫搬遷形式,社工與社會局在當時提供其他平宅的居住空間、補助入住安養機構、榮民之家、補貼在外租房、依靠親友的方式轉介本來在平宅的居住人口。依目前社會局提供的相關資訊,已有兩百餘戶的安康社區居民安置於興隆公宅中,惟餘下空間中的家戶是否仍超出B、C兩棟所能容納的居民範圍,目前仍無清楚統計資訊。針對安康平宅現住戶的搬遷安置作業,社會局目前提供如搬家服務每戶3車(3.5噸)、搬遷補助(單身戶1萬5,000元;家庭戶3萬元)及在外租屋租金補貼每個月最高1萬4,000元,以順遂改建作業。另針對已遷入社宅之原平宅住戶,由社工員持續關懷輔導,以協助其穩定適應社宅生活。惟遷入興隆公宅後的原安康戶是否仍屬於該福利輸送的適格者,亦即若因適應問題或租金問題離開公宅,這些原安康戶是否也能夠申請相關的租屋補貼?補貼之時長如何?這些都是轉型過程中政府所不能忽視之問題。

平宅落日:弱勢安置、社會救助、住宅政策需齊步並進

總結以上討論,可以得知安康平宅的居民以低收資格為前提受到政府在居住層面的諸多保障,然而平宅管理的特殊脈絡,一方面導致了改建過程中的安置問題,另方面則使政府不得不以漸進式的手段,逐步讓平宅住戶回歸一般低收入戶的社宅門檻,而對於原安康戶而言,入住社宅的12年大限將至時,也意味著其應回歸一般的租屋市場,面臨更強烈的市場競爭。相關團體皆表示,平宅的特殊脈絡無法被單一的歸因於住戶的福利依賴,更包含著既有社會住宅制度、社會救助制度所隱含的缺陷,只是在平宅的案例當中影響加劇,尤其面對的是一群在低收入戶當中更弱勢的存在。既有的文獻也指出興隆公宅的福利輸送面臨著以服務對象為主軸,和既有的社宅住戶的接觸不足等問題,既有的儲蓄政策及社會救助體系的經濟支援雖然重要,卻也更應結合既有的社福、就業輔導及其他社區內既有的互助網絡,在居住環境更加離散的情況下仍能維持既有人際互動與生活支持的生活。在社會住宅的制度規劃上,適當的提供租期調整的彈性,不僅能夠呼應《社會救助法》第15、15-1條的脫貧緩衝期的制度目的,也讓社會住宅的希望達到的混居共融效果延續。

參考資料

- 台灣社區居住與獨立生活聯盟《從安康平宅更新案 看見社會住宅的曙光》社會住宅推動聯盟主任林育如、社區居住聯盟專員林子靖,2012年8月12日

https://communitylivingorg.blogspot.com/2012/08/blog-post_12.html?view=flipcard

- 台灣光華雜誌《安康平宅大改造》陳歆怡,2013年1月

https://www.taiwan-panorama.com.tw/Articles/Details?Guid=b22d04a0-6911-407e-86cd-9eb756c7775a

- 眼底城事編輯室〈社會住宅小調查:以搬家為前提的入住,以分手為前提社區交往〉(2020)https://eyesonplace.net/2020/10/26/15539/

- 林于婷〈在都市中租一個「家」—— 公共住宅中的社區凝聚與多元融合〉(2018)

https://eyesonplace.net/2018/11/12/9136/ - 報導者《台北市最後的貧民窟──安康社區的過去、現在與未來》張子午,2018年7月https://www.twreporter.org/a/ankang-community

- 報導者《新混居時代──社會住宅的共融挑戰》張子午,2018年7月

https://www.twreporter.org/a/taipei-public-housing

- 吳少菁《走入歷史的門牌號碼-台北市政府社會局福德平價住宅拆遷戶之獨居老人安置歷程》(2010)

- 曾采臻《創造混合收入社區:台北市安康平價住宅到興隆社會住宅的轉型》(2020)

- 林庭瑋《家的意義──從安康平宅搬遷到興隆社宅的住居經驗》(2021)

- 紀珮君《社會住宅中的社會福利服務發展與挑戰:興隆社會住宅之初探》(2022)

青年樂生聯盟成員、芒草心慈善協會實習生

現就讀於台灣大學法律研究所二年級,關注轉型正義與人權議題在不同社群場域的實踐,希望在看見底層社會的韌性之餘,看見作用在其背後的文化與制度背景,在縫隙中尋找改變的空間。