文:林昱妍

引言

一棟大樓,在我媽媽那輩是潮流聖地;在我這輩是鬼屋廢墟;在塗鴉團隊眼中是揮灑自我的畫布;在產權人和政府眼中卻又像一根拔不起的棘手釘子。千越大樓矗立台中40餘年,當中經過無數的角色轉換。我試著慢慢放大視角,能稍稍看見中區環境這幾年的變化。希望能藉由這篇文章記下千越大樓都更成功前夕,人們怎麼看待它,不同角色與這棟大樓之間又存在哪些獨特的互動與情感。也希望有更多人能開始好奇中區、願意走進這個台中舊城探險。

Matt 在吧台裡搖著調酒,那調酒區剛好在老屋的樓梯下方,形成一個完美的三角空間。他的店面是一間老舊的小透天厝,在這個街區很是張揚。因為台中市第二市場周遭都是這樣老舊的房屋,只有他這棟在晚上還亮著燈光。店門口擺著一台布滿塗鴉和霓虹燈條的敞篷車。在夜裡,霓虹亮光更顯突兀。

「我們已經被檢舉好幾次囉!」老闆 Matt 開口。雖然他外表感覺痞痞壞壞的,話中似乎也並不在意鄰居,其實還是在意的,他已拜訪過鄰居、打過招呼許多次了;但是在在千越大樓的五年歲月中,遇到的檢舉或驅趕也是無數次了。

五樓的塗鴉:復甦廢墟的力量?社會操弄的一顆棋?

2017年,Matt 發現千越大樓的存在,那時它還是一棟有點可怕的廢墟。千越於1979年建造,原本是台中最熱鬧與新潮的百貨,後來淪落到被稱為「鬼樓」,相關怪談不勝枚舉。

十層高的大樓,還分前棟後棟,曾經歷過三次火災。外牆斑駁、內裝失修,杳無人煙的樓梯間散落針頭和垃圾。他在裡面隨手畫了幾幅塗鴉作品,之後有產權人竟然找上門來;更沒想到,上門者是想邀請 Matt 和他的塗鴉團隊「逃亡計劃」,進駐大樓,希望活化這棟死氣沉沉的大樓。

一棟被遺忘的大樓,沒想到在荒廢了近二十年後,還有年輕人談起它,會雙眼發亮。大樓內從火燒的痕跡到斑駁的樓梯,全被創作者漆上新的生命。從牆上的壯觀大圖,到鋪滿階梯的簽名塗鴉,團隊成員在牆上、地板上盡情揮灑色彩,也在創作時邊哼唱自己的嘻哈創作。

他們把被視為垃圾的東西撿起再利用:滅火器化成了顏料罐,牆壁成了畫布,廢墟般的空間彷彿在逐漸甦醒。一幅幅塗鴉都是團員與千越之間的親密對話。

在千越裡的魔幻時光,遇上不少奇妙的人事物。例如「楊先生」,是他們在千越遇見的流浪者。楊先生表示自己經商失敗,也沒臉回去找家人,只好流落街頭。見他有禮貌又會打理自己,保持整潔,團隊空出一個空間給他,也給他一個幫忙打掃大樓的工作。有天,楊先生突然被警察押走,Matt 趕到警局要見他,才發現原來他是一名通緝犯,名字也是謊報。與「楊先生」的緣分,也就此畫下句點。

紀錄片導演林煥文以影像記錄了「逃亡計劃」成員在千越的五年時光。

他講話溫吞柔和,但說起千越,言語中透露興奮。「三、四十年前,千越大樓有MTV、舞廳,還有冰宮(溜冰場),這裡的娛樂是年輕人瞞著父母的秘密;而嘻哈、塗鴉等次文化進駐,反而是要告訴世界:我們在這裡。」

Matt把自己的戶籍遷入廢墟千越,其他夥伴也在五樓一間間殘破的房間裡,放置床鋪、貼上海報,稱之為「家」。當時他們邀集塗鴉藝術家、滑板手與饒舌歌手辦活動,年輕人潮都回到樓裡了。

他們邀請到千越表演的中部囝Multiverse、阿夫等歌手,都是如今節目《大嘻哈時代》紅人。「現在回想,真的覺得當初的自己很天真。」逃亡計劃在去年仍被迫撤出大樓,Matt回想那時的奮不顧身和衝動行事,感覺在那之後自己也成熟許多。

塗鴉藝術家「夢裡那兔」,在逃亡計劃2021年準備撤出千越的最後一場活動中,畫了一幅與大樓很有連結的作品。

Matt說,「活動前我們把在千越相當具有代表性的其中一顆水塔怪收了起來,而兔兔來時發現少了一個,於是她就在創作的牆上畫了一個兔兔要把水塔射回去的模樣。」當時團隊正準備撤離千越大樓,大夥們的心情都很複雜,因此看到那幅作品時,更有一種說不上的感動。那是一種不管怎樣還是有許多藝術家朋友陪伴,而在千越的這場行動的精神與使命都還會在的溫暖。

回想一群勇於反叛的創作者在這裡的夢幻時光為何軋然而止,終究是起於與現實利益的糾葛。逃亡計劃在千越的名聲漸大,成了打卡景點,雖然並非團隊本意,但他們也樂於分享自己的創作。參觀人潮越多,大樓裡各方的衝突越發激烈。林煥文和 Matt 都印象深刻,經常被報警驅逐的逃亡計劃,還曾到管委會門口撒冥紙抗議。樓裡帶有反叛意味的塗鴉,對應的其實是管委會與眾多產權人對大樓處置的無奈。出租空間給逃亡計劃的五樓業主希望大樓再造,但管委會期望執行都更,兩派人分為「自救會」與「都更會」。

逃亡計劃被塑造成靠藝術斂財、管委會則被控只想收割好處。談及利益,不同角度的各方無法互相理解。2021年,高雄城中城的大火,連帶千越大樓的維安問題再被關注。台中市府消防局,勒令逃亡計劃撤出大樓。

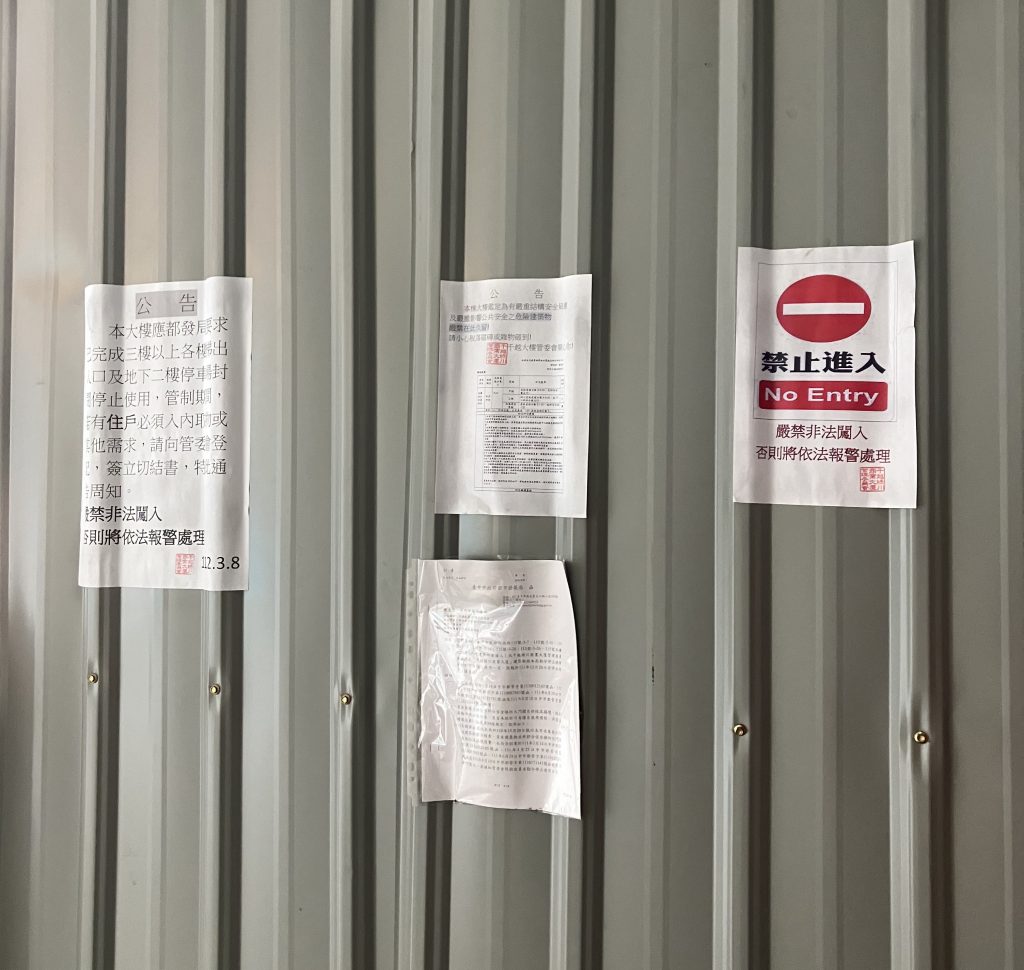

千越大樓的告別活動《千禧年後論》,甚至因為消防單位的阻擋,臨時更改地點,到對面的第一廣場舉辦,結束他們在千越的時光。今年三月,原本還在千越的零星住戶也被撤出,大樓出入口完全被封閉。

千越仍運作中的僅剩一、二樓零星的修改衣服商家和電子遊樂場,以及地下一樓的民歌西餐廳。大樓回歸閒置,負責千越都更案的建築師戴台津,仍在一樓管委會辦公室裡張羅各項事務。

他說,2019年接手都更,至今仍無法有效統合大樓的用地,「太多產權人都連絡不上,就算有業主願意投資,我們這邊產權人同意都更的比例也還過不了關。只能靠時間,耐心讓這些聯絡上的產權人慢慢軟化、慢慢談。」

地下的民歌樂音:這裡允許任何事發生 也允許任何事不發生

千越一樓有一個不起眼的入口,走下樓梯後,立刻看到一面星光熠熠的簽名牆。民歌餐廳老闆林茂階說,張宇、游鴻明等藝人都是在這間店表演起家,可說發跡於此。

第一間吉普賽民歌餐廳於1988年在千越開業,後來慢慢拓展到全台共有九間分店的規模。「我們進來千越的時候,這個商場已經算是在走下坡的階段了。原本地下一樓整個都是冰宮,後來生意不好才切一部分給我們。」老闆還說,千越大樓在1970年代的全盛時期,一間店面租金就高達200萬元。

吉普賽是台灣現在僅存的民歌餐廳。以前歌手在舞台演唱,唱片公司的星探就會坐在歌手正對面的座位,挖掘明日新星。時代變遷,後來 KTV 和網路發達,民歌餐廳的市場越來越小。「我這間店現在只有文化價值,沒有經濟價值了,偶爾還是會有一些五、六年級生來聽歌。會繼續經營,是老婆和我都捨不得關。」他細數店內的座位、裝潢,都是自己設計的。如今老闆夫妻仍持續開店,不捨的是過去心血,以及大家一起坐著聽歌的年代。

老闆說,他也不希望民歌餐廳一直被報導,因為來的人太多,會忙不過來。他希望「偶爾有人來坐坐、聽個音樂,就很好」。撐起了民歌的風華年代,他不求重新回到往日榮光,但千越還在的一天他就會繼續營業。

問起千越開啟都更後,未來會換到其他地方繼續營業嗎?老闆說:「還沒特別想過這個問題,也有很多人說他們可以提供店面,要請我移到那裡去。但就再看看。」

老闆總是泰然面對生命中的每個際遇。他說,年輕時一個人跑到德國留學,那時通訊科技不發達,新環境只有他一個華人。雖然會慌亂不安,但他細數在德國的荒唐小事,覺得好有趣。

就連開民歌餐廳,也是朋友找他合資,他一不小心就變成最大股東,於是一手扛起後來的事業。如同店名「吉普賽」,他隨著際遇到處流浪,最終落腳千越大樓。這裡曾經創造台中的一時繁華,又靜靜退場;這裡容納了民歌浪潮的主流樂音,也容許塗鴉文化來顛覆空間權力。

但是千越大樓的存亡,誰都無從決定與掌握。逃亡計劃無從留在這裡繼續創作、吉普賽民歌餐廳靜靜等待發落、管委會更無法開始動工都更。千越大樓位處台中首波發展起飛的火車站前,經歷新舊時代的更迭,有主流文化的滋養;有地下文化重新擦亮招牌。大樓矗立於此四十餘年,人們對千越大樓的印象也不斷被重新定義。但未來何去何從、都更案何時能通過,無人知曉。

城市代謝 浪漫又殘酷的概念

導演林煥文不斷記錄台中中區的變遷,以及人們與城市的互動。從建國市場拆遷的《遷移啟事》,到記錄碩果僅存的吊腳樓歷史《民生路26巷》等作品,刻劃中區從台中最繁華的地區,到人口外移等問題帶來的改變與掙扎。城市轉型下的人,要適應政策變動所帶來的衝擊。不過他認為,「也許未來會更好、也許改變不全然是壞事,我們無法驗證。所以我不想在作品中給定一個批判的命題。」

從千越大樓到建國市場,一棟房屋乃至一座城市應該保留原貌或是轉型,都涉及一個基礎問題—–它們能否被賦予新的時代意義?「懷舊的情懷,應該建立在價值的延續上。」 逢甲大學建築系教授謝文泰說。站在綠空廊道上看著綠川,像看著自己的孩子一樣溫柔,綠空廊道的設計就是出自他手。

從催生舊鐵道再生的公民參與過程,至廊道椅子要不要設計杯架,都有他的參與。鐵路高架化,舊鐵道改建成綠空廊道,現在是市民休憩、旅客遊覽的空間。「城市代謝的概念,是個有點殘酷但又浪漫的想法。就像我們身體的器官,壞了就要開刀整頓。」謝文泰打趣地說:「但你不能期待它完好如初,甚至維護過頭。假設你阿公去做臉部拉皮,結果變成金城武的五官,你也會嚇到。」

舊城因為鐵路高架化而面臨許多轉變,但也是因鐵路而生的地方。「台中是因為鐵路興起的城市,我們不只要將鐵道保留下來,也要賦予它新的價值。」謝文泰以鹿港古蹟舉例,廟方人員在廟宇內裝冷氣,卻被遊客指責沒有「情懷」。透過設計,可以綜合情懷和功能性兩者的衝突。舊鐵路活化,加上綠川周遭重新建設,讓舊城漸漸的換上新氣象,成為更多人願意駐足散步的地方。

「怎麼讓人重新住回中區是很重要的課題。」中城再生協會(簡稱再生協會)理事長蘇睿弼說。他也是東海大學建築系的教授。走過商業中心轉移、周圍人口外移與老化等困境,蘇睿弼不像其他研究中區的學者,只看見中區的衰敗;他仍能看見中區閃耀的光芒,「中區本來就很適合生活」,他談起日治時期規劃的棋盤式街區、住商合一的透天厝,都是中區的特色。擺脫鳥瞰的眼光,實際走進城市,才能發現一些珍貴的事情。

再生協會主辦的「鈴蘭通散步納涼會」已經舉辦四年,每年十月底到十一月的微涼秋日,從台中火車站正門的中山路延伸出去,有市集、在地的音樂、舞蹈表演,夜間也有逃亡計劃的創作身影。每年的散步納涼會,中區都換上一種形式回到往日的繁華時光。近幾年,協會進行的閒置空間媒合,也讓更多具有創意的想法以及工作室進入中區,人們對於舊時代的記憶逐漸回溫,以另一種方式延續下去。更多人回到中區,也不再將這裡視為荒廢之地。

看見舊城的再造,不禁讓人思考,未來的千越會有怎樣的可能性。

如今民歌餐廳仍在,每天晚上打開臉書直播,就有吉普賽民歌的陪伴。逃亡計劃則以另一種方式繼續延續下去:Matt 遷移到了第二市場活動。他在千越時曾和一名伙伴把空間改造成小酒吧,如今伙伴因意外離開人世,但他選擇再經營一個這樣的空間。將吧台復刻成當時的模樣,是一種摯友之間情感上的繼承和延續。每到周末,酒吧彷彿回到舊時,仍是好友們相聚的地點。

中區近幾年的發展,有秀泰百貨、Lalaport 等商場的建造,還有許多年輕店家與工作室進駐。但拿掉政府主力推動的商圈回歸來看,轉捩點上的中區,仍然帶著深厚的文化底蘊與獨特人情風貌,未來充滿無限可能。從地下室裡的悠揚樂音、廢墟中的塗鴉創作,到舊鐵道意義的挪用,時間不停往前,城市的樣貌不斷改變,但有些想法和精神也許一直被保存,持續影響並感動土地上的人。

台中人,1998年生,現在是台大新聞所學生。關注地方如何發揮特色、人如何和土地好好共存。還在努力學習把話說清楚、把故事說得更動聽。希望能好好記錄下人們眼睛裡的各種色彩和光芒。

發佈留言