圖、文:呂欣庭

青年創新回饋計畫(下稱青創計畫)是臺北市創新的住宅政策,為回應青年居住需求和促進社宅與鄰里共好,透過徵選「青創戶」入住社會住宅、舉辦活動回饋社區,創造新型態的居住文化。然而,創新的居住文化是滾動式的政策過程,會隨社會氛圍、上位政策的串聯與社區一線執行經驗而同步調整,政策目標從「社宅去標籤化」轉向「地方行銷」,進一步推動社宅成為社區服務與地方文化的重要平台。本文將根據青創計畫現行地方行銷的執行成果,反思青創戶是如何在政策引導和自主動能之間取得平衡,發展出回應政策引導的在地探索模式(上篇),以及青創戶隨社區需求或夥伴關係所開創的多元活動(下篇),展現不同的青創計畫政策實踐路徑。

萬華區莒光社宅青創舉辦在地走讀,帶市民朋友從新富町市場走回莒光社宅,串聯青創跨基地活動「社宅萬華筒」及在地社造與社福團體合作舉辦的「培根市集」(圖片來源:「臺北市社會住宅青年創新回饋計畫」臉書粉專,2024)

新型態的居住文化如何從去標籤化到地方行銷

臺北社宅政策作為都市發展的重要環節,推動初期經常因在地居民擔憂社宅弱勢集中、人口大量移入影響交通與降低生活品質等因素,強烈反對興建社宅。北市府以社宅居住單元結合各局處參建設施,在社宅區位內增加托嬰中心、就業服務站或長照機構等軟性服務,回應在地居民對公共服務的需求,也穩定投入市府資源執行「青創計畫」,以豐富多元的社區活動活絡社宅內部與周邊社區的社群關係。

隨政策發酵,社宅興建阻力減少並成為在地公共服務資源的一大亮點,青創計畫的活動成果與影響範圍日漸擴增,政策目標因而有機會自「社宅去標籤化」轉向打造「青創品牌」,從原先以提案人專長為主的單點式社區活動(如親子手作、綠生活、紀錄平台、專業服務及人文關懷等類型),轉為乘載更多市府跨局處的政策通盤規劃,進一步考量該社宅所屬生活圈的都市發展定位、結合社宅需求與既有特色資源進行橫向串聯,開創更多「適地適性」的多元徵選類型,一方面引導青創活動強化社宅與周邊區域的連結性,一方面也擴大青創計畫作為公共政策的服務範圍,有助於政策的永續推展。

為回應政策目標的轉變,自第五處青創基地-明倫社宅徵選(2020)開始,青創計畫在徵選類型中加入「周邊鏈結」、「生活體驗」、「地方創生」或「地方行銷」大分類,青創戶需挖掘基地區域之資源(如自然遊憩資源、地方文史及社群團體等),結合自身專長與資源,發想出更具綜合性的提案,以地方嚮導的角色,實踐社宅居民與周邊社群資源互動的地方行銷行動。

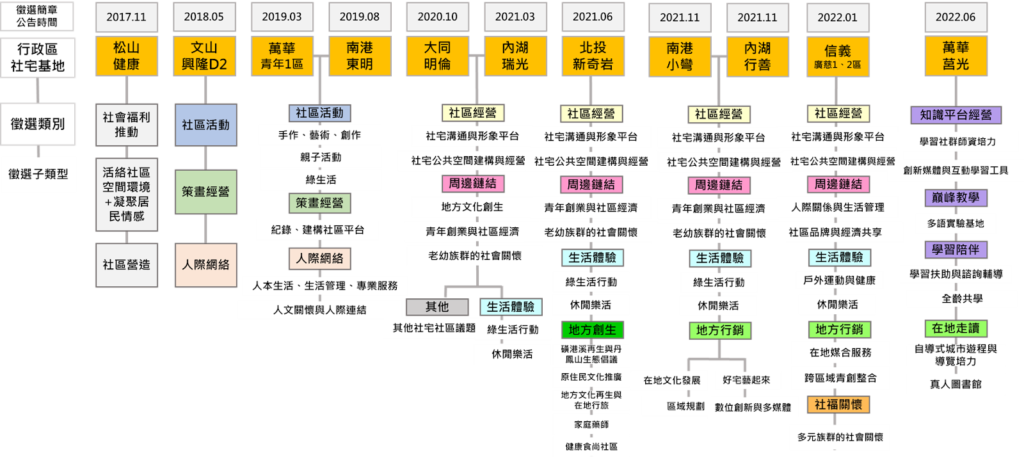

11處執行中的青創社宅基地之徵選類別演變圖(資料來源:統整自〔社會住宅實踐指引-臺北經驗〕p.81、〔廣慈博愛園區社宅青創計畫徵選簡章〕及〔莒光社宅青創計畫徵選簡章〕)

時至今日,青創計畫已累積根據徵選類別所執行的青創活動,依不同基地之地域特性,大致可劃分為四個區域的在地行銷特色:

- 北區:明倫社宅和新奇岩社宅,青創戶透過文史導覽和地方特色活動,提升居民對在地文化的認識和參與度。

- 東區:健康社宅、東明社宅、瑞光社宅、小彎社宅、行善社宅和廣慈社宅,各青創戶主要以自然探索、親子活動及社區手作等方式,推動慢活和社區融入。

- 西區:青年社宅和莒光社宅,青創活動著重於遊戲化的在地導覽和居民培力,增進了社宅與周邊文化資源的聯繫。

- 南區:興隆D2社宅,青創戶積極與在地機構合作,舉辦多元文化活動,促進居民與周邊社群的互動。

透過這些地域性的青創活動,青創計畫逐漸形成了一套基於地方資源與需求的多樣化模式,有效促進了社宅與社區的互動與共融,也成為青創活動下一階段進行區域整合與創新互動的基礎。

北區:明倫文史素養走讀和藝文場館導覽、北投小旅行與Podcast線上行銷地方

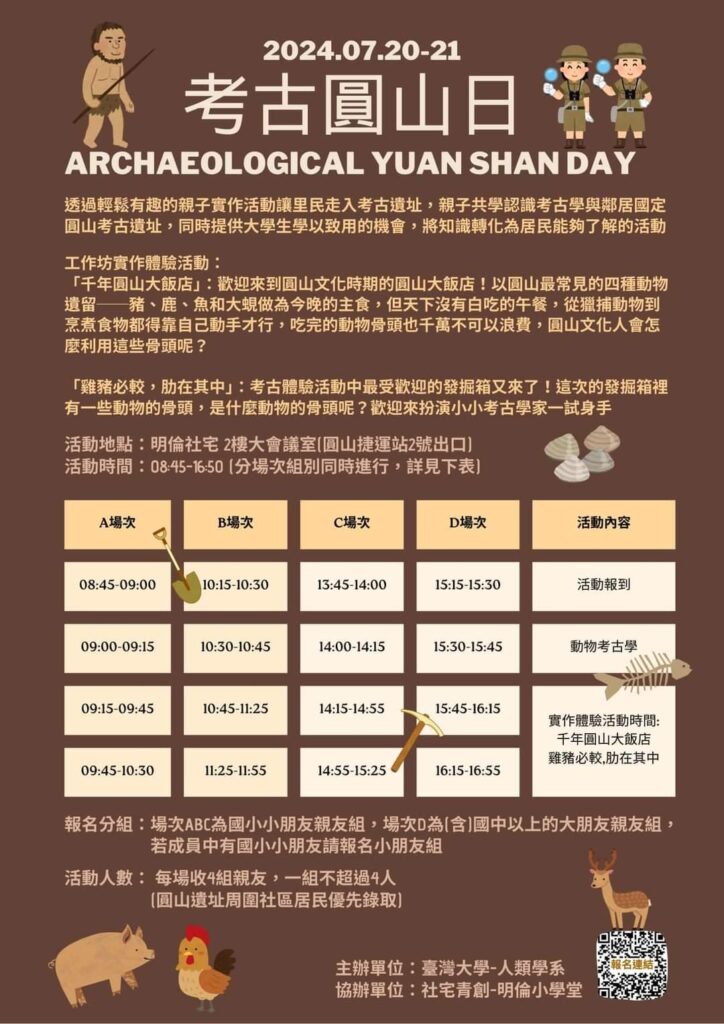

北區南鄰臺北舊城區,北接大屯山系,同時擁有豐富的人文、歷史與自然資源。大同區明倫社宅有青創夥伴每年開設小學堂課程,將素養教育結合在地古蹟導覽,並搭配手作課程強化文史記憶及課程豐富度,今年度更結合臺大人類學系舉辦「考古圓山日」,帶民眾在社宅教室先備考古知識,再走讀在地的圓山史前文化遺址與製作陶藝,寓教於樂充滿考古樂趣,讓眾人得以更深刻認識在地特殊景點。

明倫青創圓山考古日文宣(圖片來源:「有溫度的社宅:明倫生活+」臉書粉專,2024)

北投區則有新奇岩社宅青創戶帶領居民們就近體驗郊山的農場,每個場次會搭配不同體驗活動,比如帶民眾參觀放牧雞農場再搭配雞蛋料理課程,或者開啟「北投小故事」系列Podcast,邀請竹子湖花農受訪製播,不僅可長期行銷地方、推廣地方特色,也成為吸引居民一起到竹子湖採花的線上推廣素材。結合地方特色產業的北投小旅行,讓北投好山好水的悠閒氛圍融入生活

北投小故事Podcast採訪現場(圖片來源:「新奇岩社宅-同宅一奇・同坐屋岩」臉書粉專,2024)

新奇岩夥伴和居民一同走進竹子湖採花(圖片來源:「新奇岩社宅-同宅一奇・同坐屋岩」臉書粉專,2024)

東區:南港山系與內湖山系小旅行、河濱公園單車/速寫/賞鳥/塗鴉

東區擁有南港山系、內湖山系等臺北郊山,以及基隆河綿延的河濱公園等豐富自然遊憩資源。青創夥伴們多規劃「放鬆身心、親近自然」的慢活行程邀請居民參與,包含南港區小彎社宅青創「一起去爬山」行動曾到訪象山、虎山、小南港山等;內湖區的瑞光社宅青創曾號召親子一起到河濱公園路溜,而行善社宅青創舉辦「郊山古道巡禮」曾到訪內湖內溝里賞蝶;南港區的東明和小彎社宅青創皆善用Ubike資源,號召居民來一場假日的河濱單車行,路程中結合夥伴「速寫/賞鳥/塗鴉」等專長使行程更加豐富。

小彎青創活動「一起去爬山」第一次出團是帶居民走進南港山系的虎山親山步道(圖片來源:「小彎社宅 – 向陽生活」臉書粉專,2022)

東明青創舉辦結合單車、賞鳥、速寫的複合式活動,本場雨備是賞鳥後的寫生課(圖片來源:「東明好宅:社宅生活+」臉書粉專,2023)

除了自然資源,山上的文史地景同樣豐富,行善社宅青創曾跨區至同為南港山系的信義區糶米古道,帶內湖居民踏上農業時代的賣米小徑,走訪德興礦坑與礦場台車的遺跡,一同見證早年多分布在松信、港湖市郊區的礦業歷史;內湖瑞光社宅青創夥伴則規劃「訪古淨山樂縱走」戶外行動,邀請居民一同探索群山環繞的內湖,曾到圓覺寺步道賞瀑布、白鷺鷥親山步道賞內湖風景,將縱走結合淨山意義非凡。

整修良好的德興煤礦,早期因礦脈枯竭而停產,現約遺留30公尺深的礦坑可供民眾走訪參觀(圖片來源:行善青創,2023)

糶米古道之「糶」音同「跳」,字義為「出售穀物」,古道又稱挑米古道、米路等,是農業時代為連結南港、信義、木柵和景美等地的米糧貿易所開闢的古道(圖片來源:行善青創,2023)

行善青創邀請在地里里長,深入導覽煤礦產業歷史與糶米古道的人文生態(圖片來源:行善青創,2023)

西區:艋舺尋寶!遊戲化的在地導覽與居民培力

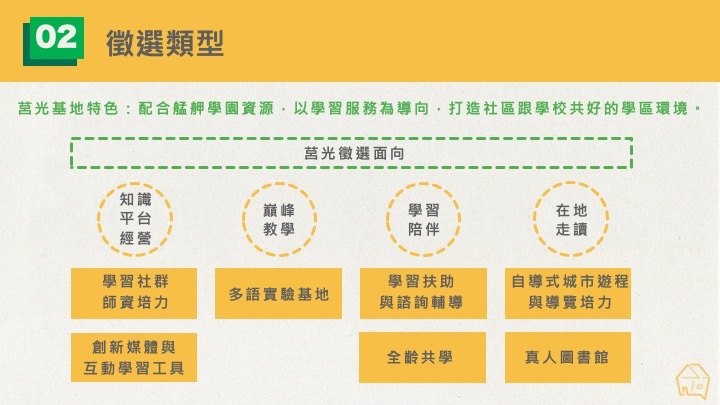

西區是臺北較早開發的地區,具有豐富的產業、藝術與文史資源及社造組織量能。不同於其他青創社宅基地,萬華區的莒光社宅青創受到「艋舺學園」的政策導向影響甚深,有別於其他社宅青創戶應用自帶資源或入住後認識周邊團體再進行資源媒合,艋舺學園政策於莒光青創徵選前即完成上位的跨局處串聯,設定「藉由引入社區資源進入校園與社區來支援國小、國中跟高中生不同需求的陪伴,增加學生巔峰及典範的學習經驗,讓社區資源支援學校,學校資源支援社區發展,營造社區與學校共好並提升教育品牌,促進周邊社區發展。」(莒光社宅青創計畫徵選簡章,2022:21),因此莒光社宅青創受政策指引的任務導向感相較其他基地更為顯著。

在地方行銷主題上,莒光青創徵選時屬於「在地走讀」大分類,其中子分類有「自導式城市遊程與導覽培力」及「真人圖書館」,明確指引此類型青創戶入選後的執行方向與活動內容,而入住後也輔導莒光青創深化與艋舺學園之間導覽教案的合作。莒光青創活動「實境遊戲、智慧導覽、在地文史走讀」已成為該社宅一大特色,在官方社群平台與網頁等線上經營都十分完整與細緻。

莒光青創徵選類型(圖片來源:「臺北市社會住宅青年創新回饋計畫」臉書粉專,2022)

莒光青創的在地走讀與實境解謎活動(圖片來源:「歡迎搭乘莒光號:莒光社宅」臉書粉專,2023)

下一步,莒光青創與同在萬華區的青年1區青創戶合作辦理【艋舺尋寶者-親子導覽員共學營】,引入環境永續文化的構想,朝向「導覽培力」的親子共學之路前進,引導孩子走入社區累積在地文化故事,也搭配手作體驗和表演行動,強化孩子對艋舺地景的歷史記憶,將透過系列課程培養「小小解說員」成為明年導覽活動的講者,實踐代表永續與傳承的地方行銷路徑。

莒光青創與青年1區青創夥伴共同籌備的親子導覽共學營(圖片來源:「歡迎搭乘莒光號:莒光社宅」臉書粉專,2024)

從青創戶到青創品牌的地方行銷

青創計畫作為公共服務政策,打造「新型態的居住文化」作為居住政策的共好範型是此計畫最重要的核心理念。自明倫社宅之後,政策從社宅去標籤化往地方行銷演變,透過改變徵選類型,引導青創計畫初期的在地探索模式,使社宅成為推廣地方文化與資源的重要平台,透過區域資源的整合運用、社區活動的創新設計與社群經營,「青創戶」從一群為社區服務的人,逐步形成一種專屬於臺北社宅的特色品牌,隨著各區青創活動的成熟與深化,提升社宅形象的同時,也強化了社區的認同感與凝聚力,朝向「品牌化」發展。

今年大型跨基地青創活動「青創好時光手作市集」在緊鄰東明社宅的南港瓶蓋工廠舉辦,集結上百位來自各社宅基地的青創夥伴與在地團體,讓市民朋友交流社宅共好生活(圖片來源:玖樓,2024)

(編按:本文為「臺北市社會住宅青年創新回饋計畫」執行單位玖樓 9floor 的投稿)

無法忍受沒有依據,所以挺進社區追尋第一手見微知著的快感。現為台大建築與城鄉研究所碩士生與青年創新回饋計畫成員,是住宅政策的觀察者、使用者,也嘗試協作共好生活的無限可能。

發佈留言