文:杜威儒

編輯引言:二月《做孩子事、和孩子一起做事的亞洲城市》的專題,原本是要帶台灣的大家看看亞洲的各路夥伴在做些什麼。但是,台灣也發生很多很讚案例,難道台灣不屬於亞洲的一份子嗎?想一想,我就向實驗教育工作者杜威儒邀稿,請他將他帶著 YA鷹共學團(孩子想的團名)的學生,在 2024 冬季的學季,跟眾森自然工作室的劉長青,上了一季「都市景觀工作坊」為軸的冬季專案課,分享給大家看到「學校在窗外」的案例。

客座主編的我,是在連續三屆主辦「瘋北大兒童上街趣」的學次方創學團,認識當時完成政大〖臺灣實驗教育工作者培育計畫〗、並在該創學團兼課的威儒;一、二年後,威儒自己繼續扛下主要教學重任,帶著在地幾位孩子繼續非學校型態的自學課程,用台灣教育界近年盛行的 PBL(Project Based Learning,專題導向學習)— 是一個我非常有興趣的學習方法,而當其自學主題和真實世界中正在發生的都市計畫是相關聯的,我便迫不及待和威儒及長青提到孩子的學習和提案,可以為都市計畫注入兒童需求和新世代想像的可能時,二位老師也極樂意讓孩子以對政府和民代說明提案「兒童對未來城市的建議」作為學習成果。

讀到威儒這篇細緻整理的教學過程,不知道每位倡議「兒少參與」及「兒童友善城市」的夥伴怎麼讀?我感動的是,在教育現場常有辯論教學者、教學機構或教學現場到底要傳授純知識學習或實務型學習?為了教孩子成社會需要的工具人或陪孩子長自己?從這一篇文,我好像看到孩子學習作為參與公民社會一環的更多元可能。

這一次的專案課,是從幾個點子一點一滴串連在一起的。一開始我從「康芮颱風造成許多路樹倒塌」、「以人為本的人行空間」這幾個點子發想課程。後來在「超越遊戲」的玉華和「眾森自然工作室」的長青協力下,將專案課扣合新北市政府正在推動的「大柑園都市計畫」。討論過後,我們以「柑園國小-福興廟」這個街區當作小孩實地考察的地點,預期小孩們在學季最後向民代和新北市政府的相關單位發表提案。

另外,我希望這4位國小2、3年級的自學生在十週內,透過認識「行道樹在居住環境發揮的功能」、「人行道的鋪設對行道樹及行人造成的影響」,來理解人行道的設計不良會阻礙樹木的健康生長,也會影響行人的安全。小孩在學季間會需要學習介紹樹木的結構與功能、描述一個環境裡不同現象的因果關係,並發想出可行的提案。

我希望大家在閱讀這篇文章時,可以留意兩個面向:

- 問題的引導如何架構學生的學習

- 課程如何跟現實世界產生關聯,並促進學生應用所學

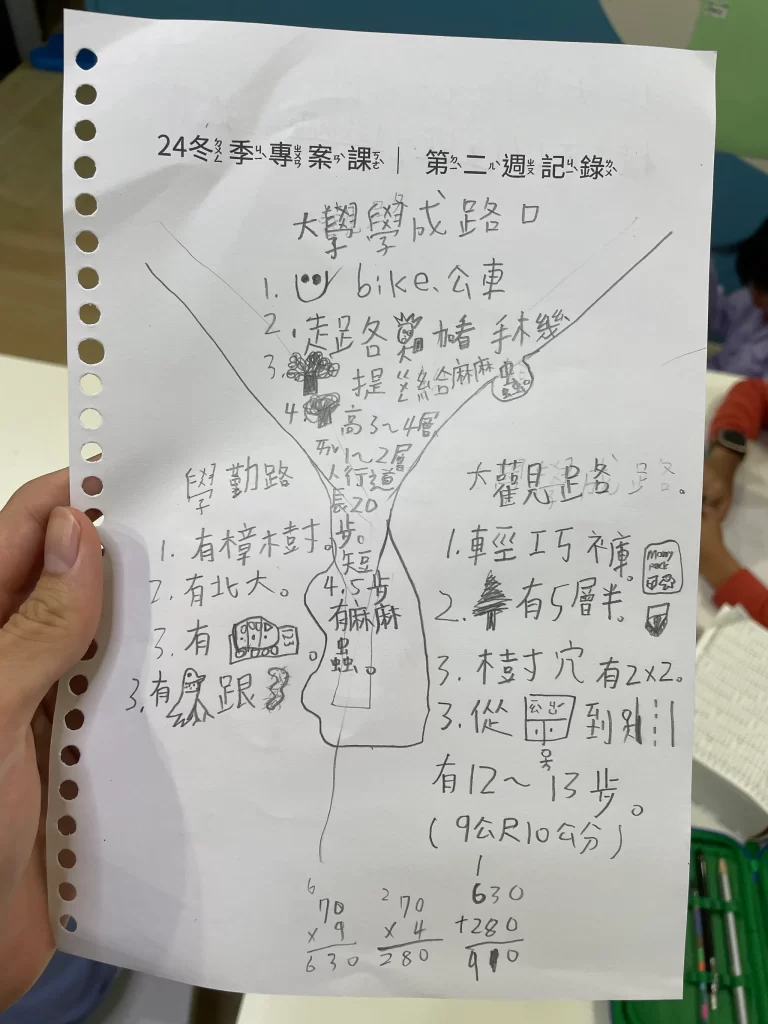

用身體感知周遭的生活空間

開學第一、二週,我帶著小孩走訪三峽北大特區的街道,讓他們運用自己的身體去感知平常活動的生活空間。走到定點後,我問小孩:「學勤路上的人們都在做些什麼呢?」、「這條路上的人行道有多寬呢?」、「路上的樹有多高呢?」。

「我看到有人在推嬰兒車。」

「這條人行道有12到13步寬!」

「樹穴大概是兩步寬。」

「這棵樹有六層樓高!」「五層樓啦!」

這些具體的問題一方面喚起小孩的關注,將他們的注意力放在我希望他們「放大感受」的地方上,例如人行空間的範圍、行道樹的樣貌;另一方面,回答這些問題所累積的經驗將協助他們在接下來幾週有回憶可以提取出來,回答更深入的問題,例如「人行空間如何影響人們的活動?」。

除了要開啟小孩的感官,我也要確保小孩有足夠的知識可以應對接下來的專案。我在第三到第四週規劃了兩個主要的活動:影片學習與專家解說。我播放報導路樹倒塌的新聞畫面,讓小孩討論「為什麼路樹會倒?」、「路樹不健康的可能原因是什麼?」。

「是因為樹長得太高了。」

「那為什麼有些又高又大的樹沒有倒?」

當小孩對於行道樹的生長環境有初步認識之後,隔一週的課程便交由長青帶著小孩們進行街區觀察。

長青先跟小孩們解說樹木的結構與功能,讓小孩們瞭解樹木跟人類一樣,有呼吸、攝取營養、感知外界的器官。一路上,長青引導小孩關注「路上的樹木生長狀況良好嗎?」,以及「走在柑園街跟佳園路上的感受如何?」。沿途我們看到許多樹的樹穴狹小、根部缺乏土壤,也看到被不當修剪後因腐爛出現的樹洞。小孩因而有實際的觀察跟體會,原來人行道上的樹木是生長在那麼惡劣的環境下。

相較於「有12-13步寬的人行道」的北大特區,柑園街上車流多,卻沒有提供行人行走的人行道。小孩也可以藉此體會到,如果沒有安全的人行空間,就沒辦法在人行道上盡情地跑步跟玩耍了。

走訪後的收尾,長青跟小孩們說:「你們要擔任小小設計師,重新規劃柑園街這個街區。」這句話向小孩們定調了這學季的專案方向跟學習內容,也讓小孩們意識到自己上課學到的東西,將會用在什麼地方。

一起製作柑園街提案

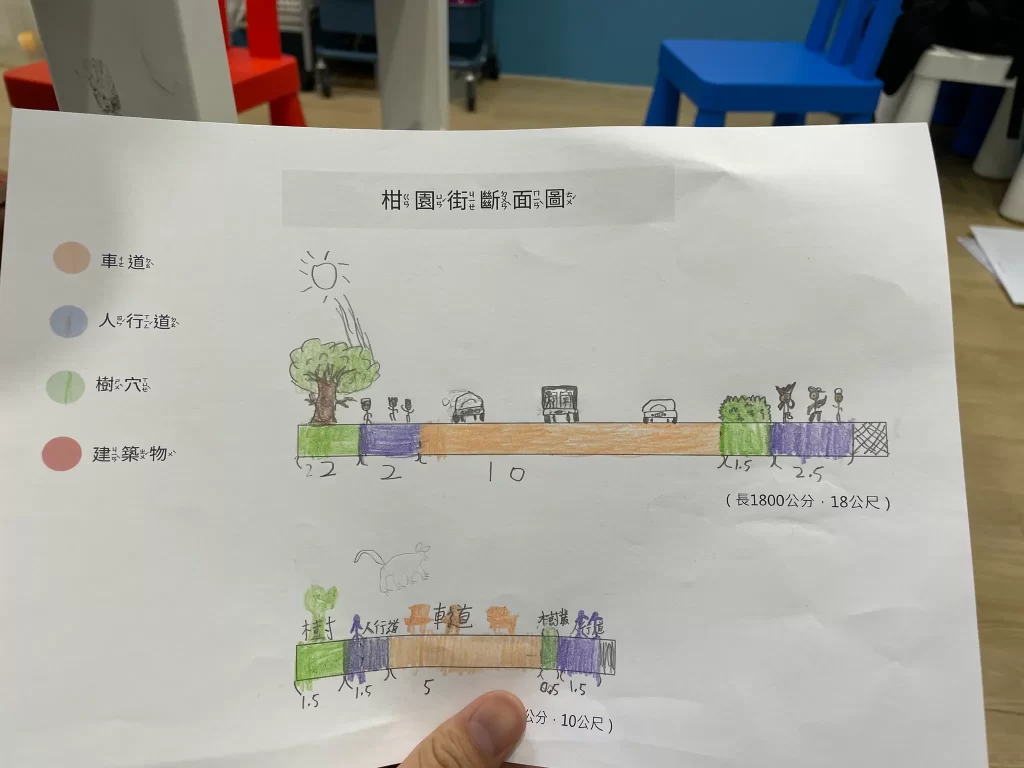

小孩們的提案內容裡,其中一個任務是「繪製柑園街的斷面圖」。這項任務牽涉幾項需要調查的問題,例如:

- 柑園街的寬度有多寬?

- 車道至少要多寬才安全?

- 樹穴至少需要多寬才能讓樹木健康生長?

- 人行道要多寬才能讓行人安心走路,甚至可以玩耍?

也牽涉一些容納小孩創意的問題,例如:

- 我希望人們可以在人行道上做哪些事情?

- 我希望道路上的行道樹發揮什麼功能?

- 如果我想要在人行道上踢球,怎麼規劃才是安全的?

在這裡我想分享三個對話,呈現專案式學習如何透過引導與反思,讓小孩在過程中發覺自己所不知道但需要知道的事情,並將學習到的知識應用在自己的成果中:

- 討論到車道的寬度時,小孩們發現自己不知道「車子的寬度」有多寬,於是我們到附近的停車場丈量3台車子的寬度,把3台車子的寬度加起來除以三,來知道車子大致的寬度。小孩們接著發現這個數字除不盡,不知如何是好。我藉機介紹「四捨五入」的概念,讓小孩使用四捨五入後的數字計算。

- 設計斷面圖時,小孩B說他不想要讓樹長太高,也不希望樹木在街道上可以遮蔭。我看到他在人行道上面畫了「踢球、遛狗、跑步」的人,便問他:「如果夏天很熱的話,會有人想在上面做這些事嗎?」。小孩B說:「他可以撐陽傘。」,我接著問:「你會想要撐陽傘跑步嗎?」。其他小孩聽到也笑了。

- 我們在街道上丈量人行道跟樹穴的時候,我問:「你們大部分的人都重視安全,你們覺得大觀路的人行道安全嗎?」。小孩C指著旁邊的灌木叢說:「因為旁邊有灌木叢,所以在上面跑起來也覺得安全」,接著便量量看灌木叢有多寬。之後小孩C在他的斷面圖裡,在人行道跟車道的中間畫上灌木叢,讓人們可以在人行道上安心走路。

在專案式學習裡,學習不是線性的,而是循環的。舉例來說,我可以讓小孩們事先閱讀市區道路的相關規範,再讓他們依據這些法規設計斷面圖。可以這樣沒錯,但如此一來,小孩可能會「知道」這些知識,卻不會「擁有」這些知識。假如他們可以在畫斷面圖的過程中,經過引導後發覺自己還有許多不知道的事,例如道路的寬度、會車的安全車距,那麼他們將會親身經歷這段探究的過程,也累積成為一個自主學習者的經驗。

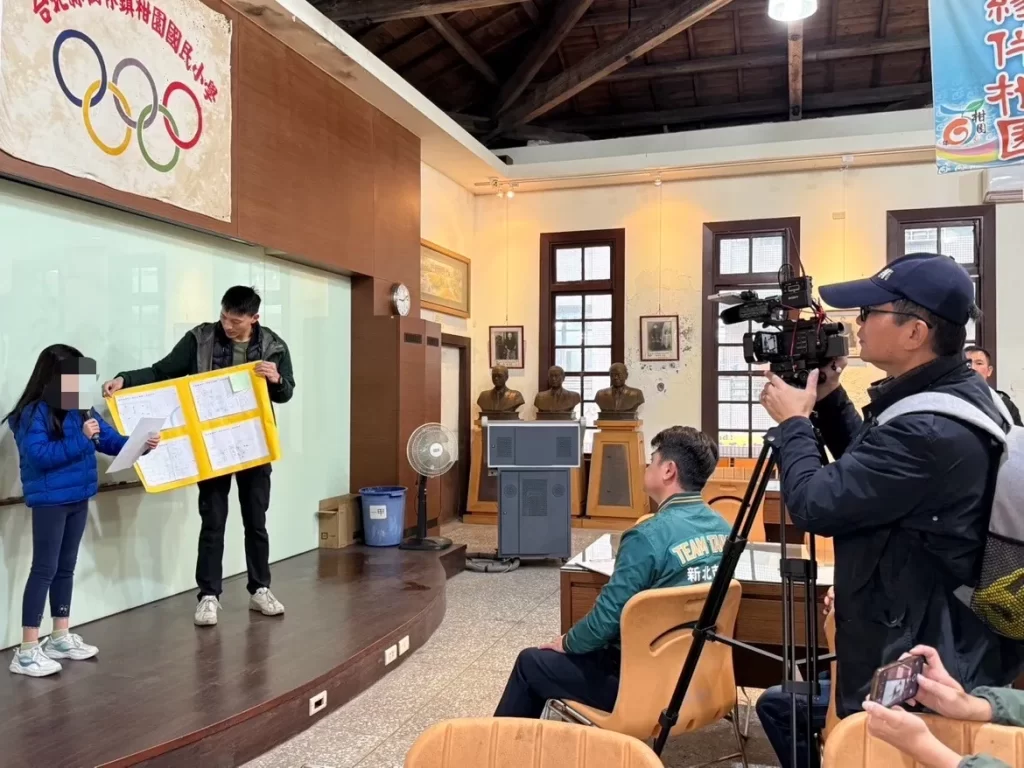

對世界帶來實際影響

在《Setting the Standard for Project Based Learning》一書裡,John Larmer等人認為「真實性」(authenticity)是專案式學習裡的一項重要元素,而其中一個讓專案更貼近真實的條件是「產生實際的影響」。

當小孩知道自己的成果將會對現實生活造成實際影響的時候,他們將從大人世界裡得到這樣的訊息:「你們的聲音是重要的、被在乎的,而且對其他人來說是有意義的。」我相信當小孩們意識到自己是被重視的時候,他們也會更加重視自己的學習。

公開發表對我來說是一項充滿挑戰的任務,除了得考量許多行政事宜(安排時間、尋找場地、確認硬體設備),也得確保小孩們有充分的時間做準備。我需要考量小孩的程度、擅長的能力、學習的意願、個性等等因素,協調出他們跟我都可以接受的標準。例如,我不可能要求一個國小二年級的小孩口齒清晰、落落大方、不看講稿發表一千字左右的簡報。對於一位擔心在許多陌生人面前講話的小孩,能夠站在台上看著講稿慢慢地唸完自己的觀察與發現,就是一件值得拍手叫好的事了。

在這篇文章裡,我就不說明參與者的紀錄與回饋了,大家有興趣可以點開下方的連結了解更多:

廖宜琨議員:https://reurl.cc/36nj2L

交通×樹林:https://reurl.cc/NbMpeq

社團法人台灣瘋北大文教發展促進會:https://reurl.cc/oVMekQ

都更 柑園|新北推動大柑園地區都市計畫 樹林區小學生有想法:影片連結

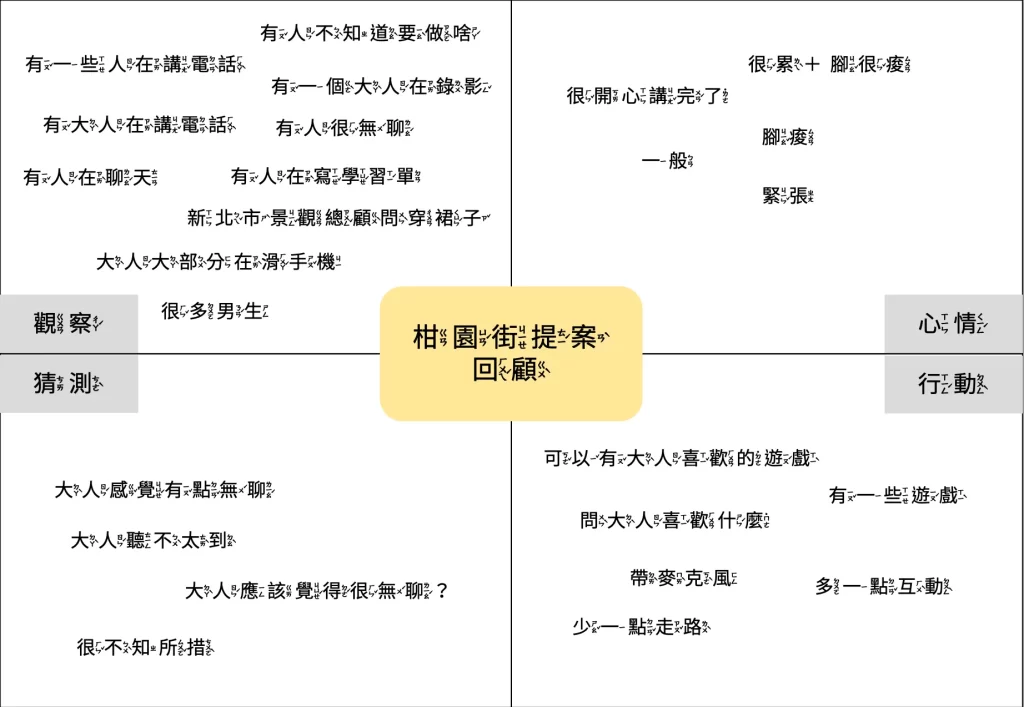

做了什麼?感覺到什麼?學了什麼?

成果發表結束了,但整個專案課還沒有結束。約翰・杜威(John Dewey)說過:「我們透過對經驗的反思來學習。」我需要引導小孩們回顧這次的學習歷程、分享各自的收穫,以及思考下次專案我們還可以做些什麼。

專案式學習透過引導小孩反思自己的成果跟學習過程來建立「後設認知」(metacognition),包含分享面臨的挑戰、解決問題的策略、有趣的收穫、後續的行動等等。小孩們很誠實地分享他們的想法,像是看到有些大人在他們講話時滑手機、擔心大人會覺得有點無聊。我讓他們想想看,如果下次還有機會做這樣的事情,我們可以做些什麼呢?小孩C想到自己講話比較小聲,所以要準備麥克風。小孩A認為應該要有多一點互動,這樣大人才不會覺得無聊。

最後,我要感謝藍藍和長青在準備課程上提供的協助,也感謝玉華在聯繫事務上十分的carry。謝謝柑園國小學務主任和教務主任提供校史館、麥克風等硬體設備,還有出席成果發表的廖宜琨議員、蘇巧慧立委辦公室副主任、柑園里里長、新北市環境景觀總顧問,以及「交通x樹林」粉專、新北市城鄉局、新北市府養工處、新北市交通局的代表們。

最後的最後,我想分享一下實踐專案式教學的一些想法。首先,專案式學習不是萬靈丹,不是所有在學習上遭遇困難的解方。專案式學習是一種驅動學生在真實情境中持續探究、建立理解、掌握技能的學習方式,仰賴學生在沒有單一正確答案的情況下問問題、找資料、想辦法、給回饋。第二,或許不是所有的小孩都需要專案式學習。有的小孩也許需要更多自由玩耍(free play)的時間,有的小孩也許需要有一對一的家教協助刻意練習(deliberate practice)。小孩們當下的學習需求是什麼?什麼樣的學習策略能對應這樣的需求?家長和教育者願意與能夠付出多少心力陪伴小孩成長?我認為這些問題在這個時代的教育現場裡值得更多的注意跟討論。

其實很不懂吃的臺南人。從第四屆實驗教育工作者培育計畫結業後,在非學校型態實驗教育連滾帶爬地摸索自己的教育路線,還有點貪心地想要自學畫漫畫。

發佈留言