文:劉為光、沈逸威、陳震桓、劉珈萁

一、研究背景

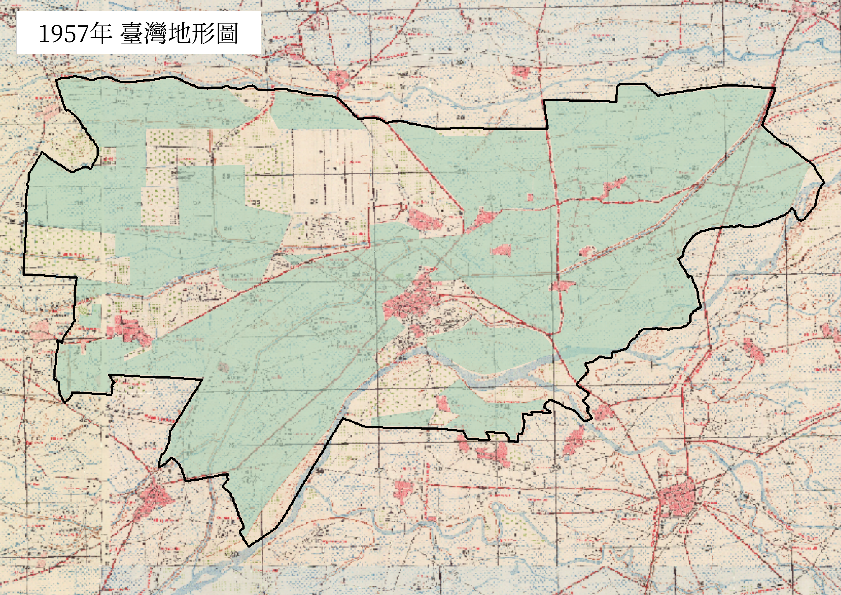

雲林縣虎尾鎮因溫暖的天氣及虎尾溪等多條河流長年灌溉,孕育出良好的農業生產環境,是臺灣農業核心產區。根據本研究疊圖分析,顯示1950年代起水稻種植已幾乎遍佈整個虎尾地區。但目前卻正面臨地下水抽取導致的地層下陷問題,水利署2024年監測顯示,全縣下陷速率最高達每年7.0公分,下陷熱區從傳統農業鄉鎮轉移至中科虎尾園區。經初步研判,此現象與「農業地下水抽取」及「新建物荷重」相關,因此雲林縣水利處鼓勵農民轉旱作,減少地下水使用以防治地層下陷。然而根據本研究訪談,當地居民則認為高鐵特定區及周邊區域激增的土地開發可能是關鍵原因。

自高鐵雲林站啟用,中科虎尾園區與高鐵帶動周邊房市暴漲。根據「好房網」報導,2024年上半年交易量較前一年同期激增158%,房價年漲幅12%。密集開發不僅增加地表荷重,需挖掘地下室緩解壓力,施工過程更導致地下水超抽問題。政府雖推動「綠色環境給付計畫」輔導轉旱作期望減少農業用水,卻缺乏完整的產銷配套措施。且部分補助遭地主截流,未能實際惠及農民。此政策也忽視了農業地景的特殊性與文化價值,虎尾稻米歷史悠久,自日治時期即以「皇室米」聞名。水稻耕作不僅是經濟支柱,更承載了技術傳承與地方認同。

面對城市發展的張力,土地開發持續擠壓農業資源,當地農民卻被迫承擔生態與經濟代價。虎尾的水稻地景正面臨存續挑戰。本研究希望從土地投資與變遷對農民生活的影響,檢視轉旱作政策的實際成效並剖析農民對種植的真實需求與困境,以期得出農業與開發環境永續共存的可能途徑。

二、深度訪談

本研究自2023年起已持續在虎尾地區與專家、社區、農民進行多次訪談。本文則由地方的視角切入,彙整本團隊在2025年1月進行的半結構式訪談成果,針對土地投資、政府鼓勵轉旱作的成效與影響、農民維持種植水稻的意願三大議題進行質性資料蒐集,探討地層下陷及轉旱作政策帶來的爭議。本次訪談共12位在地民眾參與,包含10位接受正式訪談,另外2位僅協助活動安排及分享個人經驗,並未正式受訪。參與訪談的民眾則包含專家學者、農民群體、文化社群、社區組織等四類,以確保多元視角與議題深度。參與民眾組成如下:

- 正式受訪的參與者(10人)

專家學者(2人)王〇、李〇〇

農民群體(4人)青農:王〇〇、林〇〇;老農:劉〇〇、江〇〇

文化社群(1人)魯〇〇(眷村文史團體)

社區組織(3人)江〇〇(社區發展協會)、陳〇〇(社區講師)、林〇〇(社區講師)

- 分享經驗但未正式受訪的參與者(2人)

李〇〇(眷村文史團體)、陳〇〇(社區規劃師)

以下總結受訪者對(1)土地投資、(2)政府鼓勵轉旱作的成效與影響、(3)農民對維持種植水稻的意願,以探討當地農業發展面臨的挑戰與可能方向。

(1)土地投資

農民擁有的土地因城市開發而大幅增值,按理應該惠及農民。然而受訪者普遍認為,農民是土地炒作下的受害者。許多農民因缺乏對土地開發相關的理解,以低價賣出土地,卻無法再買得起當地房子而必須離開虎尾,也失去了耕作的根基。「他們那時候不知道,所以就把土地拿去給建商建設……那時候的土地比較便宜……再來沒有所謂的可以種田了。」(林〇〇,社區講師)

許多老人對土地是有情感的,希望留著繼續農作,以後再看子女如何運用。然而部分農民因子女無力承擔飆升的房價,不得不賣掉祖產。「年輕人買不起房子……含著淚也是把它賣掉,如果有錢再去買一間房子,用農地去換來一間房子,很悲哀。」(江〇〇,社區發展協會)其實土地賣了蓋了房子自己也買不起,只能搬走。「因為價錢反而飆得很高,如果我的小孩想要回來再買,也買不起。」(陳〇〇,社區講師)

對於希望返鄉的青農而言,高昂的土地價格與耕地減少進一步加劇了困境。「就算青農想要回來種植。要買一個農地,有老人家要把農地賣給他,但是依照現在因為這個炒作之下的價格拉高了……所以我覺得農民還是沒有受益啊。」(陳〇〇,社區講師)

地主租地給農民以獲取補助

部分投資者將土地租給農民,並要求農民種植旱作,以此獲取政府鼓勵轉旱作以減少地下水使用的補助。「他們只要補助都是歸地主,不是歸農民。」(王〇,專家學者)由於補助僅發給土地所有權人,農民僅能獲得部分回饋,受益程度取決於地主意願,導致補助未能真正惠及耕作者。「那個地主補助比較多,所以他比較有意願把地承租給你。」(王〇〇,青農)受訪者的回答顯示補助機制並未完全回饋到租賃土地的農民。僅管補助機制能引導轉旱作的成效,然而地主租地給農民,坐等土地增值還能領取補助,政策似乎有失公正性。

(2)政府鼓勵轉旱作的成效與影響

配套措施與產銷管道

部分受訪者認為政府提供的產銷配套不足,即使獲得補助,仍面臨銷售困難的問題。「賺完補助,再來後面的錢完全沒有收益到,他們也不知道銷給誰。」(江〇〇,社區發展協會)特色作物的市場需求有限,加上官方收購標準嚴苛,使農民收益受限。「農會很聰明,他跟農民收花生只收漂亮的,醜的都不要。」(江〇〇,老農)

並且農作物產值缺乏技術指導與機械設備支持,使得農民難以有效耕作及增加農產品附加值。「政府很多機器很好用,可是它有真的落實嗎?沒有,它有去教嗎?它有去開這個課程嗎?讓大家知道嗎?沒有啊。」(江〇〇,社區發展協會)

政策傳達與農民的認知落差

農民普遍可順利獲取政府資訊並申請補助,「這個訊息是都接收得到」(林〇〇,社區講師),但部分受訪者認為資源未能真正投入農業,而是流向觀光、行銷等產業。「政府補助了好幾億,最後還是補到觀光。」(江〇〇,社區發展協會)此外也有受訪者提到有補助就種旱作,沒補助就回頭種水稻,「計畫補助是沒有永續的」(江〇〇,社區發展協會),顯然透過補助機制似乎不是達到永續環境治理的最適手段。

也有受訪者反映補助被層層剝削,到農民手上的錢很少,「中央的錢是不是要撥下來,撥下來一層層,然後最後才會到青農手上。」(魯〇〇,眷村文史團體),回應前面提到地主租地給農民以獲取補助,反應了補助政策應該要更具完善性和針對性。

青農與老農比例的影響

老農比例遠高於青農,青農普遍較願意接受轉作政策,而老農則因依賴傳統耕作方式及風險考量,較不願意改變,許多仍在種植水稻。「水稻沒有補助……幾乎都是沒有在用……老農民他們還是會做(水稻),因為比較省力。」(王〇〇,青農)

當地社區表示農業斷層嚴重,年輕人不願返鄉,這讓當地農業發展面臨後繼無人的困境。「現在的農業最慘的就是,斷層斷得很嚴重了……回鄉的這些人都是什麼人你知道嗎?都是中年人了,都是 50 歲以上退休回來的。」(江〇〇,社區發展協會)缺乏返鄉青年,也是當地農業在永續發展上面臨的重要課題。

(3)農民對維持種植水稻的意願

農民是否願意繼續種植水稻

根據本研究調查,台灣水稻產量有過剩的情形,因此多數農民對於持續種植水稻的意願不高,主要原因包括經濟效益低、灌溉條件不足及轉旱作政策影響。「玉米花生比較多啦,第一個補助,然後第二個就是收起來的成本比種水稻成本划得來,水稻搞不好會賠錢,所以現在大家都沒有什麼意願要種。」(王〇〇,青農)

「現在做水稻也不會賺錢,完全是不賺錢的啦,他是為了要去翻耕土地而已。」(江〇〇,社區發展協會)也有農民表示,現在水稻種植的主要目的是輪作,以改善土壤品質,有利於提升旱作農產品的品質,使其在收購時具有更高價值。「現在會種稻米是因為要輪作的關係,就是要休耕的關係……讓田淹水、泡水,使它土質改善。」(江〇〇,社區發展協會)

水資源灌溉渠道問題

受訪者反映現有水利設施無法滿足需求,農業灌溉面臨缺水問題。甚至部分地區的水源受到污染,無法使用。「包括我們周邊一些水井,水源都為了要種田重新去鑿井,而且要往下挖更下面才有水……它排下來都是黃色的地下水……這種水不能下去用到哪裡,不能用到灌溉用。」(林〇〇,社區講師)

對於地下水超抽導致的地層下陷,受訪者普遍認為主要原因是周邊土地開發。大量的高層建築以及地下室的開挖,有些深度達地下三四層,使施工過程必須抽取及排放大量地下水,排出的地下水量遠超過農民種植水稻抽取的水量。此外因為土地開發過程抽掉大量地下水,使周邊農民抽不到水,而必須重新往更深的地方抽取地下水來使用。因此不能將責任推給農民,土地開發恐怕是造成地層下陷更關鍵的因素。「從高鐵站,現在已經一直蓋……光是蓋那個房子,他要把下面的水,水井的水清掉,它才可以蓋地下室……整個周邊,以前的人會鑿一個小井……現在連那個都沒有了……必須要先把他的地下水先抽掉,那你會是覺得(地層下陷)是灌溉的人造成的嗎?」(林〇〇,社區講師)「對於大企業抽水100米,無法補回……水源是下降的最大原因。」(李〇〇,專家學者)

此外,部分農水路的規劃未能考量農地需求,導致水資源無法有效分配,只能依賴地下水抽取,因此建議水利系統要重新規劃。「我們有水利溝,可是很多水利的水沒到我們那邊……我們村莊後面就一條大的那個水利溝,放水,經過不給你用,沒有進來。……(水路)一定要重新規劃。」(江〇〇,社區發展協會)

水稻生產過剩的問題

雲林縣稻米產量幾乎每年都是全臺第一名,被譽為「臺灣糧倉」。但是近年水稻收購價格偏低,難以覆蓋生產成本,是影響農民繼續種植水稻的一大原因。「你以後這邊的東西一定都是進口的,所以你現在這邊的投資越炒越高,第一點,成本越來越高了,我們耕作的成本越來越高,但是價錢不高……所以你現在說青農要怎麼賺錢,怎麼可能賺錢。」(王〇〇,青農)所以部分地區開始考慮將水稻與觀光農業結合,以尋求新的發展方向。「我們現在那邊只能走觀光產業……」(林〇〇,社區講師)。顯示鄉村產業轉型已成為部分地區的因應策略。

三、結論與建議

根據受訪者的回答可知,農民在土地增值過程中未能受益,反而因土地炒作與高房價面臨生存與生計挑戰。政府轉作政策雖提供補助,卻因產銷配套不足、補助的針對性與完善性不足,使實際成效有限。農民對持續種植水稻的意願受經濟效益低、水資源短缺與生產過剩等問題影響,部分地區開始尋求農業與觀光結合的轉型方向。訪談結果突顯出當地農業發展受到社會環境與自然環境衝擊,在面對城市發展的張力、政府嘗試解決地層下陷問題的過程中,農民卻沒有獲得公平的對待。

雲林的地層下陷問題突顯了農業與城市發展的矛盾。高鐵與城市開發雖能帶動經濟成長,卻加劇了土地與水資源的競爭。農民因政策與市場壓力,被迫轉向旱作甚至放棄耕種,政府卻未能真正考量農業永續的配套發展與地方文化價值。農業種植不僅是生產作物,更關乎資源管理與生態維護。若持續受到城市開發擠壓,地層下陷與土地資本化的問題只會更加嚴重。政策應從缺乏永續性與公正性的補助機制,轉向結構性改革,強化水資源管理,重新規劃合理的水利路徑,減少水資源浪費。面對地層下陷,建議透過地下水補注的規劃,採用深井補水或側向補水的設計,結合綠地及滯洪池規劃,使水資源能充分回饋補注地下水,在都市計畫中也能達到公共設施土地多目標使用的目標。此外建立區域性輪作制度,確保土地生態穩定。建議宜考慮推動農業創新,強化公民參與,邀請居民討論並發展高價值旱作或水稻品牌化,提升競爭力與附加價值。避免陷入土地交易的短期利益框架,讓農業不再是開發的犧牲品,而是在永續環境與社會關係中找到共存的可能。

中原大學設計學博士學位學程主任、地景建築學系副教授,專長包含都市設計、都市形態學與類型學、文化地景研究、參與式設計與社區規劃等。

中原大學設計學博士學位學程學生。研究關注宜居城市、城市意象及城市型態分析等相關領域。

中原大學地景建築學系碩士生。研究關注城鄉地景之永續發展及水環境治理。

中原大學地景建築學系碩士生。研究關注都市計畫、文化地景、都市形態分析等相關領域。

發佈留言