圖、文:董立釩、盧沛文

引言

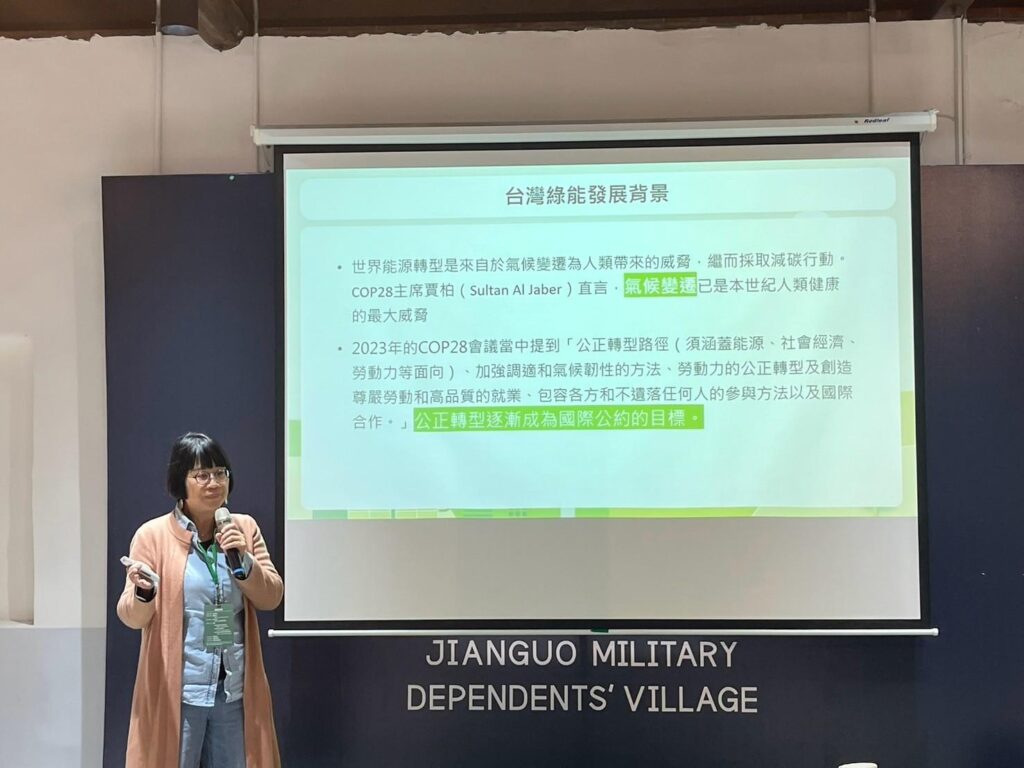

國科會「氣候韌性發展與防災調適治理」計畫團隊,本月7號(2025/3/7)在雲林虎尾建國一村所舉辦了一場工作坊活動,從氣候調適的觀點,探討符合公平正義空間發展的各種可能。

Thermal Walk

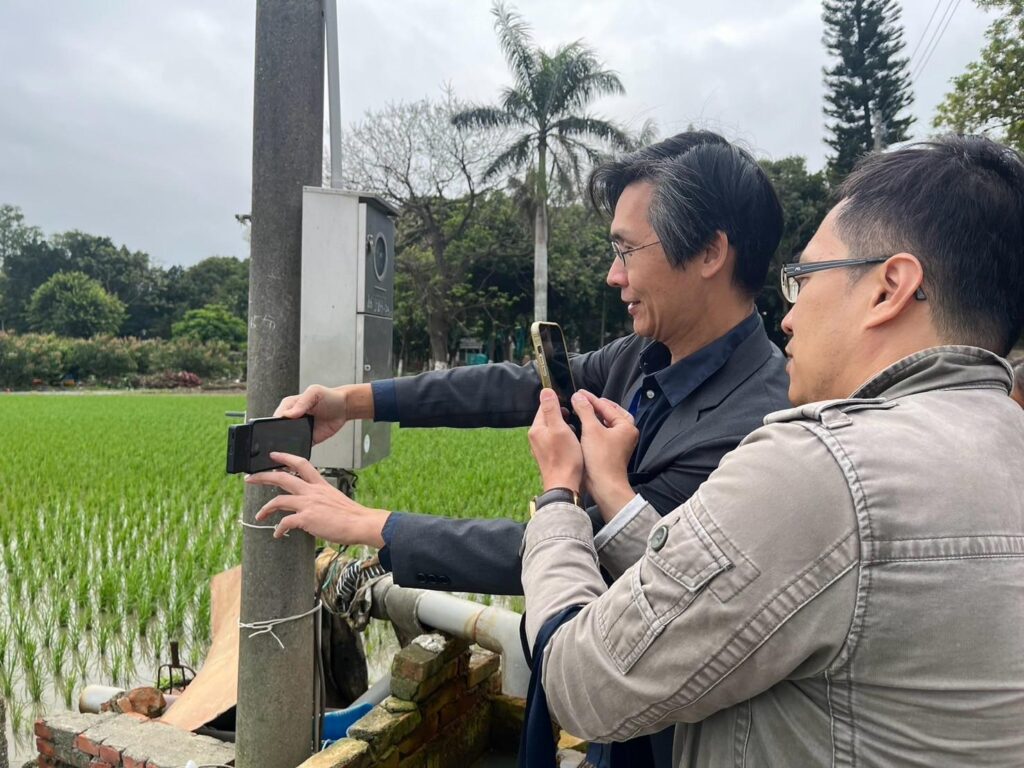

在總計畫主持人盧沛文老師的簡短開場後,成大建築系的林子平老師與其團隊帶領參與者進行thermal walk,讓大家了解在不同的時空與環境背景在體感溫度的差異。我們看見了水稻田與泥地經由紅外線溫度計測量後,所產生的溫度差異;感受到了建築密度較高處與具有風廊處之風速差異;透過黑球溫度計測量樹蔭與空曠無遮蔽處,在輻射熱暴露量的不同;也了解到衣著與活動的不同對熱感知的差異。上述種種的觀察結果,都讓我們對於微氣候的變化有著更深入的認識,同時也使我們不斷地去思考,如何在解決升溫問題的同時,不去損害其他權益關係人的利益。

短講

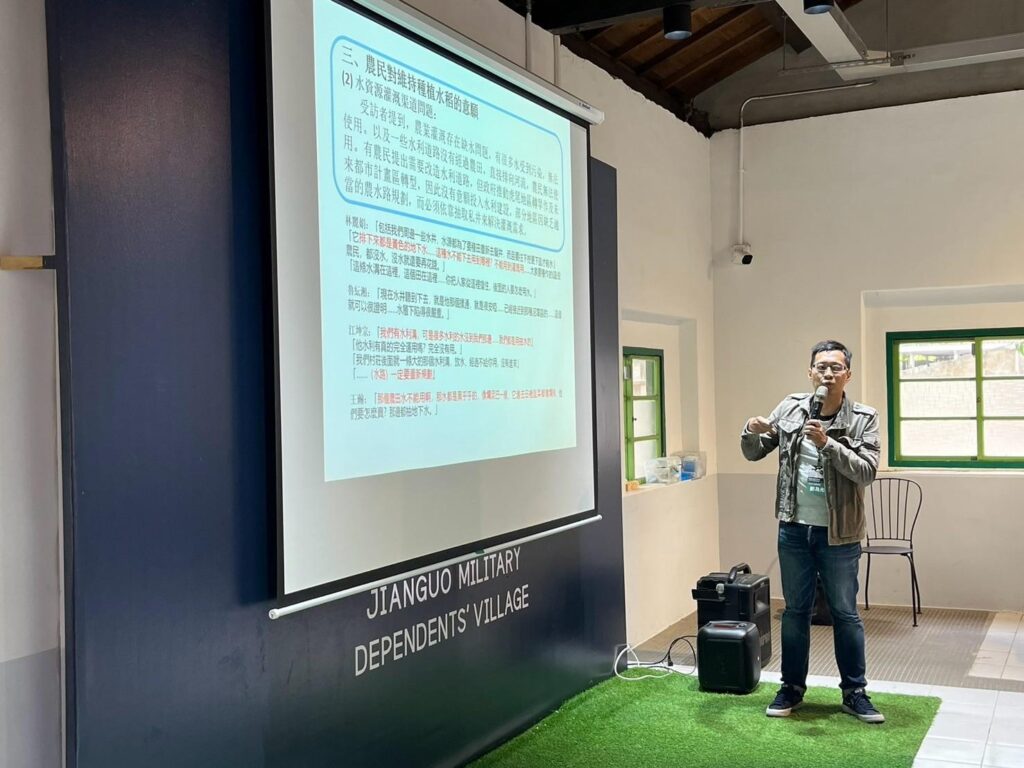

中原大學地景系劉為光老師的短講,專注在虎尾水稻田地景變化與當地農民的回應。他透過訪談的方式,將農民、專家、社區發展協會以及眷村文史團體聚在一起,共同討論虎尾的未來該何去何從。在他的訪談中,農民認為自己是比較弱勢的一方。種植水稻一方面雖能調節微氣候,但另一方面卻也面臨用水量不足、水汙染以及生產過剩導致產值較低等問題;而改種植旱作,本來是希望能改善地層下陷的問題,同時農民也能拿到補助,讓損失不會太多。但實際上周圍的開發,反而使得地層下陷的問題變得更加嚴重,轉作補助也經過層層關卡,最後回到農民手上的也是少之又少。種種的因素連結在一起,使農民們的損失越來越大,且地層下陷的困境仍無法解決。

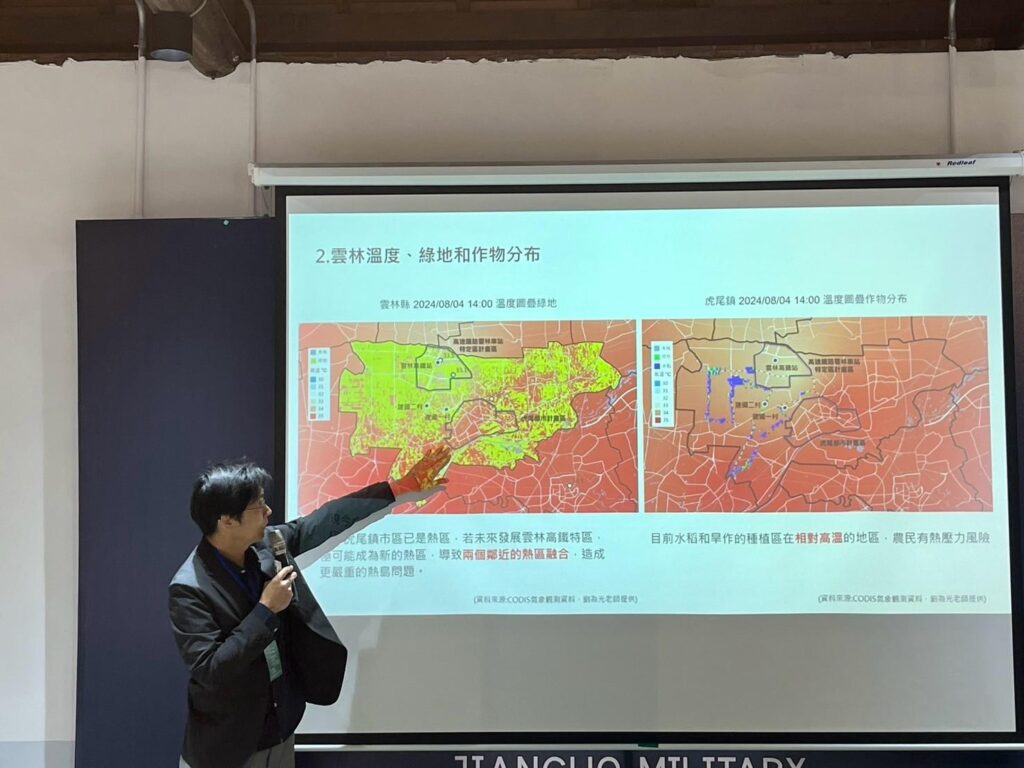

林子平老師的短講接續劉老師所拋出的議題,主要聚焦於溫度,探討水稻、旱作與建物間的選擇。夏天越來越熱,參加過兩次單車環島的我,很明顯的能感受出兩年間夏天溫度的改變,大約過了上午9點,強烈的陽光就會讓人熱得受不了。更何況是高齡的農民,長時間暴露在高溫環境中從事農作,熱傷害與相關疾病的風險會大幅增加。此外,高溫對於作物的品質也會產生影響,若未來高溫的天數持續增加,影響將更加巨大。不過林子平老師也有提到,每個不同的個體,對於遮蔭的喜好也不同,就像農民不喜歡在農地旁種樹一樣,該如何尊重多元的選擇也是一個重要課題。

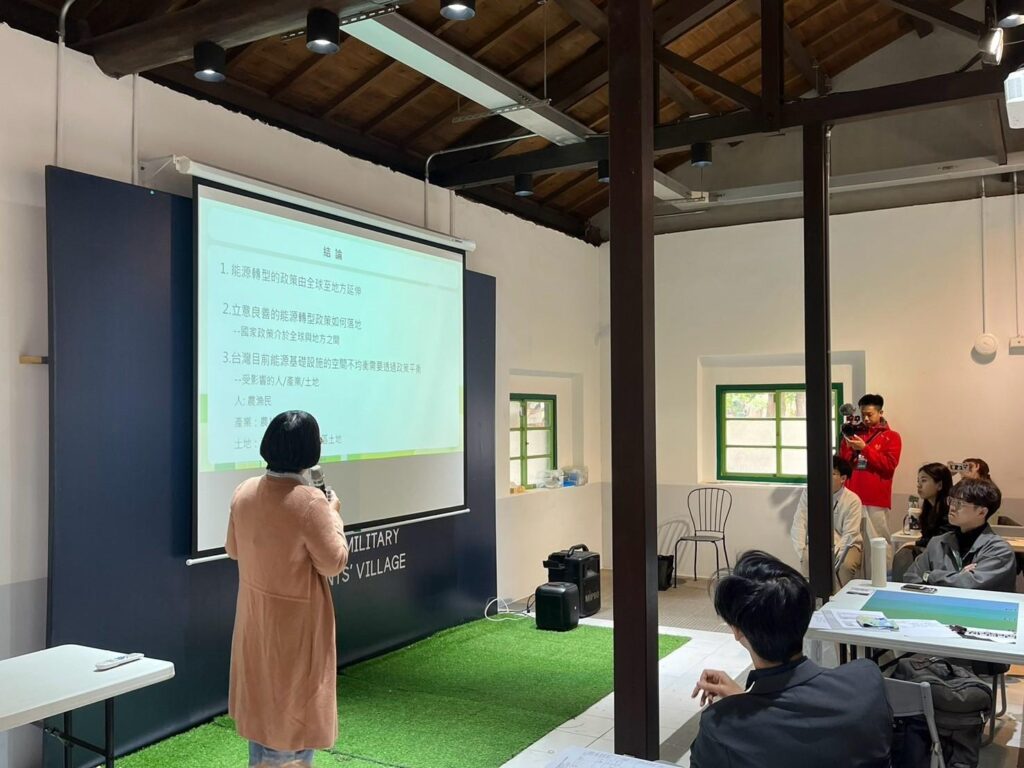

彰師大地理系宋郁玲老師的短講,則透過其研究團隊在彰化大城與芳苑的研究,和我們分享同樣受到外營力影響(虎尾:高鐵交通發展;大城芳苑:國家淨零轉型)的村落發展。大量的光電板迅速擴張,農地數量大幅減少,強烈影響地方仍以農作為生計的農民。政策的不同調是地方發展的另一種困境,宋老師指出,中央部會有意增加「低地力」地區範圍,鼓勵轉為光電使用,這樣的政策與國土計畫中「優良農地」的分類相矛盾,使得農民無法接受政策發展與實際狀況不對等的情形,進而產生不信任感,無助於公平正義的能源轉型推動。

分組討論

三位老師的短講後,進入了分組討論的階段。與會者及參與的老師協力討論三個議題:誰進來/離開了?誰獲得好處/受到傷害?哪裡也遇到類似的課題?在討論的過程中,來自虎尾科大休憩系的李彥希老師,提到了USR的觀點,令我印象深刻。他說道,我們這些來自不同地方的人,可能因為就學、因為共同關注的議題而聚集於此,即便我們不是來自這塊土地,但我們都有義務利用自身所學,協助解決地方問題,透過不同方式回饋地方。林子平老師也請我分享了我們研究團隊去年5月的「便當街趴替」。在彰師大校門口前,利用戰略性都市主義的概念,在約50公尺長的道路上,劃設臨時人行道的活動。這個活動因為涉及許多人的權利,包含店家、學生、住宅以及學校等,在正式活動開始前,其實經過了好長一段時間的討論、溝通與宣傳,大家的聲音與意見我們也都銘記在心,以不影響住戶及商家為理想,不斷地嘗試找出最好的方案來劃設人行道。過程中有人反對、有人支持、有人抱持著懷疑的態度,也有人熱情的提供協助。雖然還帶著很多的不確定性,但不試試看怎麼知道呢?套一句經典的廣告名言:「或許不做不會怎樣,但做了肯定很不一樣」。在劃設完臨時的人行道之後,可以觀察到街道的人車衝突減緩了,也成功達成了我們的目標。這樣子透過對話來進行的活動,正與我們這次的工作坊理念相同,同時也達到了USR的目標,關注在地議題,對區域發展提供更多的貢獻。

結語

公正轉型在未來,不論是淨零排放、空間發展、海洋空間規劃與經濟發展變化等議題上,都會是一個重要的討論主題。很多時候,每當討論起有關公正轉型的議題時,常常會有人問我說:「什麼是公平、公正,怎樣的發展才符合公平正義?」,而我也在工作坊結束後,向盧沛文老師提出一樣的問題。我想,每個人心中都有不同的答案,也沒有一個真的正確的答案。不過可以確定的是,我們都希望能夠在發展的過程中,能提供足夠公開透明的資訊,並努力的讓每個人都有參與的機會,確保每個人的聲音能夠被聽到。

需要考量不同群體的利益與想法,須透過不斷地溝通與討論,來理解每個人的需求。其所耗費的時間較長,要想出一個大家都能接受的解決方案也並非易事,但也正因為如此,公正轉型才有它的意義存在。願未來的所有人,都能受到公平的對待,而我們也會持續努力,達成盡力不遺落任何人的目標。

彰化師範大學地理學系學生,同時也是開放都市學研究室的一員。喜歡關注海洋空間規劃、都市設計、社會住宅以及公正轉型等議題。期許未來的台灣能越來越好,願所有人都能被公平對待。

盧沛文。台大地理系,成大建築所,Lund University與TUDelft校友,目前在國立彰化師範大學地理系任教,擔任「開放都市學研究室(Open Urbanism Research Lab)」主持人。我的專長是空間規劃,氣候調適,都市防災,韌性城市與參與式地圖製作。人生充滿跨領域與超展開,身邊有一群厲害又撐得住的同伴,相信有愛有溫度就可以一直走下去。

發佈留言