文:陳庚璟

荷蘭水文與景觀發展史可以被分為兩個主題:大規模對土地的復墾,以及水患防禦和水道利用。筆者在另一篇文章:水與人 已經簡述從中世紀以來荷蘭對土地的拓荒與復墾形塑了現代的荷蘭,而這篇文章將討論荷蘭在1950 至今的治水歷史變革,以及簡要的整理台灣可借鏡之處。

從區域管理到中央單位

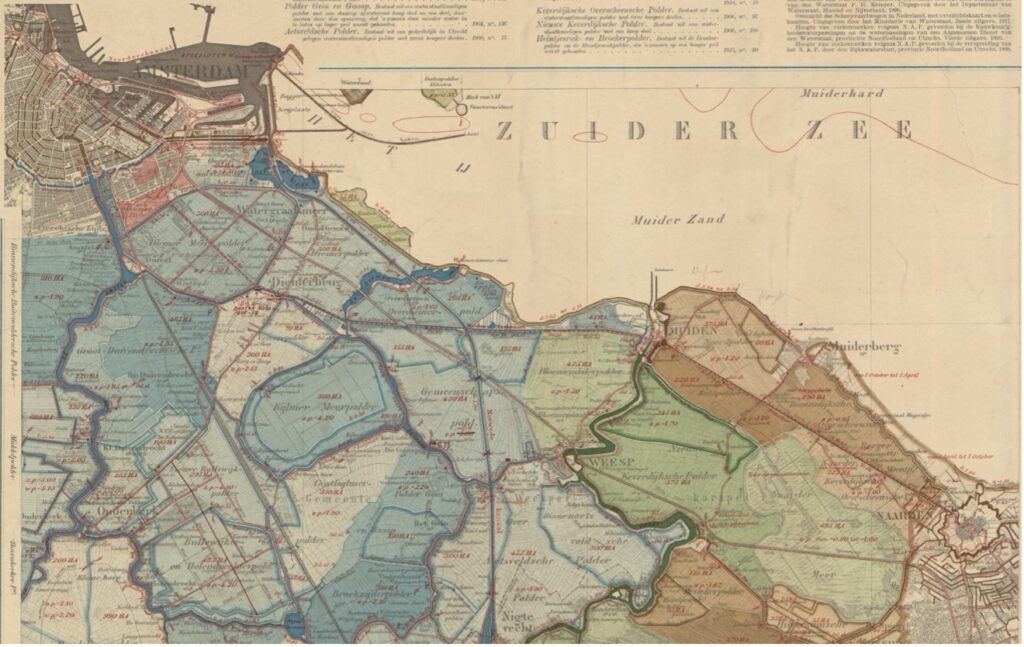

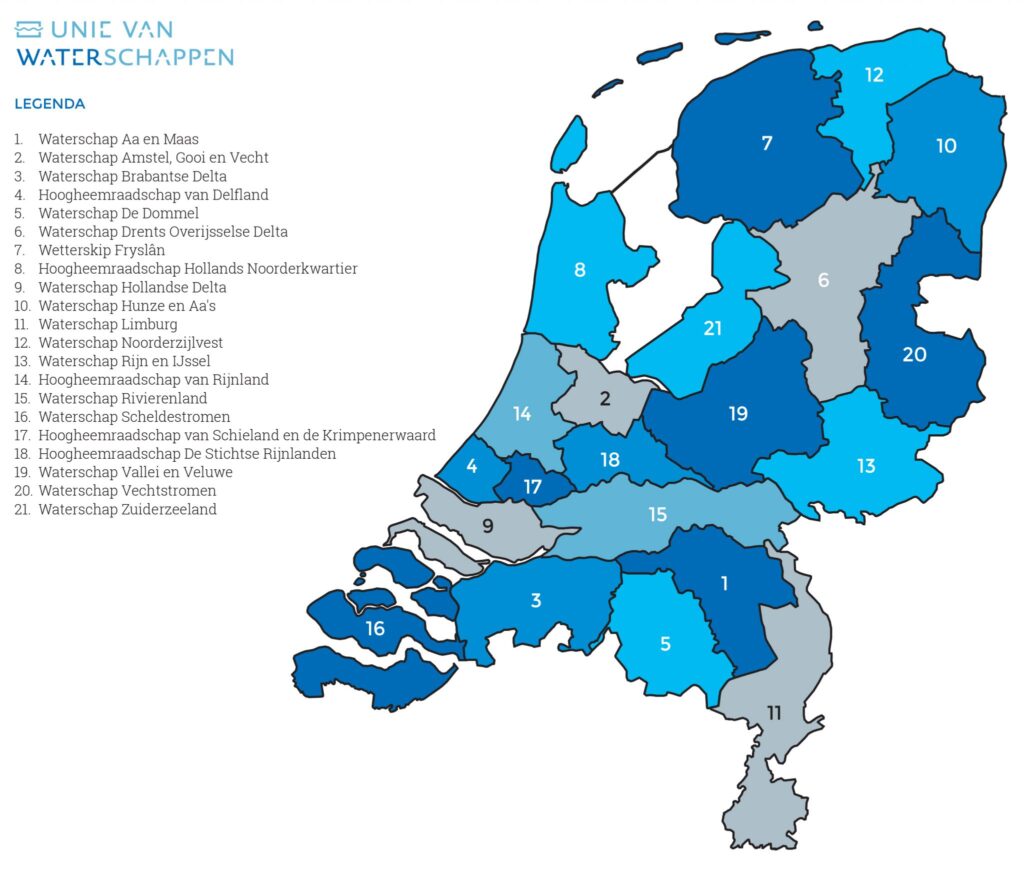

在荷蘭水文與地景發展的歷史中,河流和圩田的堤防系統自中世紀開始便由當地居民自主管理,後來由地主、地方貴族、修士及商人等組合誕生了早期的水利組織:水務局(荷蘭文 Waterschappen, 英文 Waterboard)。水務局的出現與荷蘭早期圩田圍墾、建堤防災、抽水保水等職能有直接的關係。直至1950年整個荷蘭有兩千多個水務局,逐漸合併到今日的21個(Waterschappen.nl, n.d.)。

然而,區域性的水務局並不能完善地防禦河川或者暴潮帶來的國家性災害,因此荷蘭在法國統治時期,1789年成立了國家水管理處,也就是後來的荷蘭公共工程和水務總局(Rijkswaterstaat,以下稱水務總局),為全國性的水治理進行監控與規劃。直到今天,荷蘭的水管理由中央的水務總局和地方的水務局負責;其與省、市政府機構分屬不同系統,彼此之間有密切的交流與合作。

從固定結構到彈性治水

在荷蘭的近代環境規劃與政策上,發生過一系列的轉變,1950年代,知名的三角洲工程(Delta work)是為國家級的三角洲堤防計畫,將澤蘭省(Zeeland)沿海都關閉,這種大動作是對大規模天然災害的防禦,常常過於強硬。到1970年代後,環境保護的聲浪興起,中央政府在地方工程常常遭到頑強的反抗,百姓對單一封閉式的工程措施開始懷疑,而對生態價值的重視逐漸成為主流。東斯海爾德暴潮屏障(Oosterscheldkering)作為三角洲工程中視為轉型的一案,一方面保證在暴潮來臨時堤防會關上來保護內陸,一方面容許平常的自然潮汐運行。從與水對抗到彈性治水,如鍾振坤(2011)描述,是一種治水典範上的轉移。

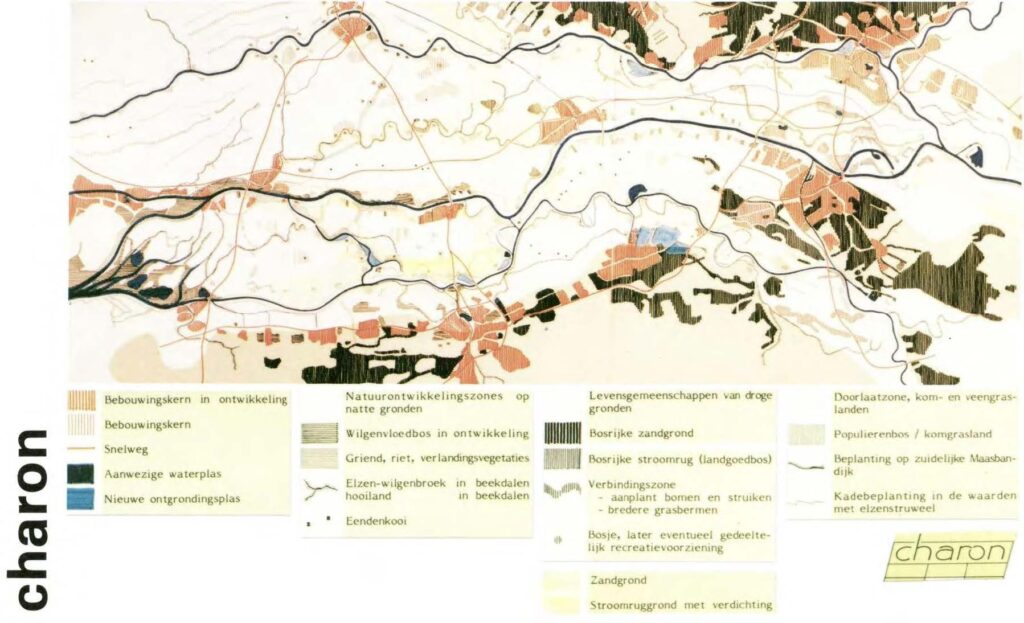

在空間設計與規劃界,同樣也出現了新的模式,1985年,一個由三位景觀建築師、一個土木工程師、一個藝術史學家和一個生態學家的團隊提出了鸛計畫(Ooievaar Plan),贏得了”Netherlands-Riverlands”的競圖,打破了以往僵化的河川治理策略。鸛計畫細緻地區分了不同河流的土地使用方式與類型,在荷蘭東南三條流域進行規劃。萊克河(Lek)主要以中度商業航運以及遊憩航運使用,河岸以草地植被以及收購農地來發展河岸空間;瓦爾河(Waal)是以商業航運、河岸森林和遊憩走廊為發展目標;而馬斯河(Meus/Maas)則因為夏季洪水較少,控制水流與合理地促進農業發展為主要策略。整個計畫也將河流定為低變動區讓給生態與運輸,內陸的農田則可以更大程度地接受人類的使用改變。

此案使農業與航運等經濟活動得以與生態發展和平共處,將土地使用分區配合實際的地理、水文、生態條件,河岸空間的自然化更是重點,並為接下來河流治理模式的轉變揭開了序幕。當1993年的高水位,以及1995年的洪水淹沒180平方公里的土地,迫使東部林堡省的25萬百姓撤離時,社會輿論以及環境議題將河川治理推向一個新思潮:與水共存,也催生了還地於河Room for the River這個案子。

還地於河沿著荷蘭的三大河流馬斯Meuse/Maas、 萊茵Rhine和艾瑟爾河Ijssel建構。主要策略為拓寬洪泛區、移除障礙、深挖渠道、增加次級河道等來增加疏洪截面積,沿三條河流的34個設計場地與沿線的數百公里堤防移位與加固構成了這個23億歐元的案子(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2023)。由於這個案子已經有諸多前輩著述(鍾振坤, 2011;黃思敏,2018等),筆者僅就幾點補充並輔以案例說明:

治水策略轉變

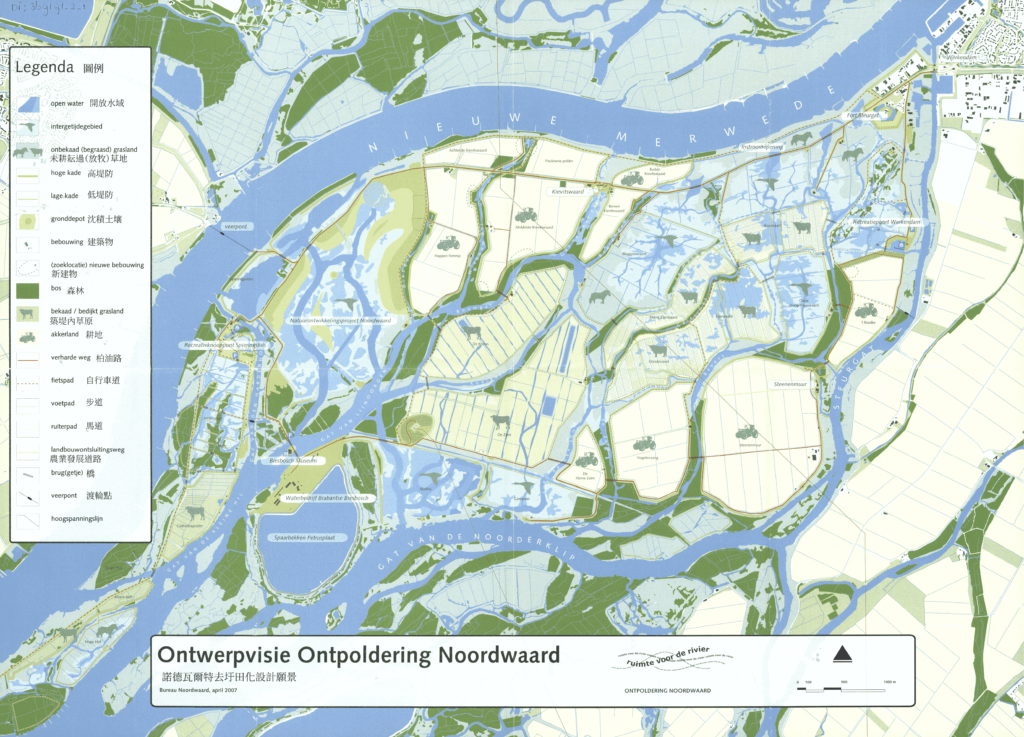

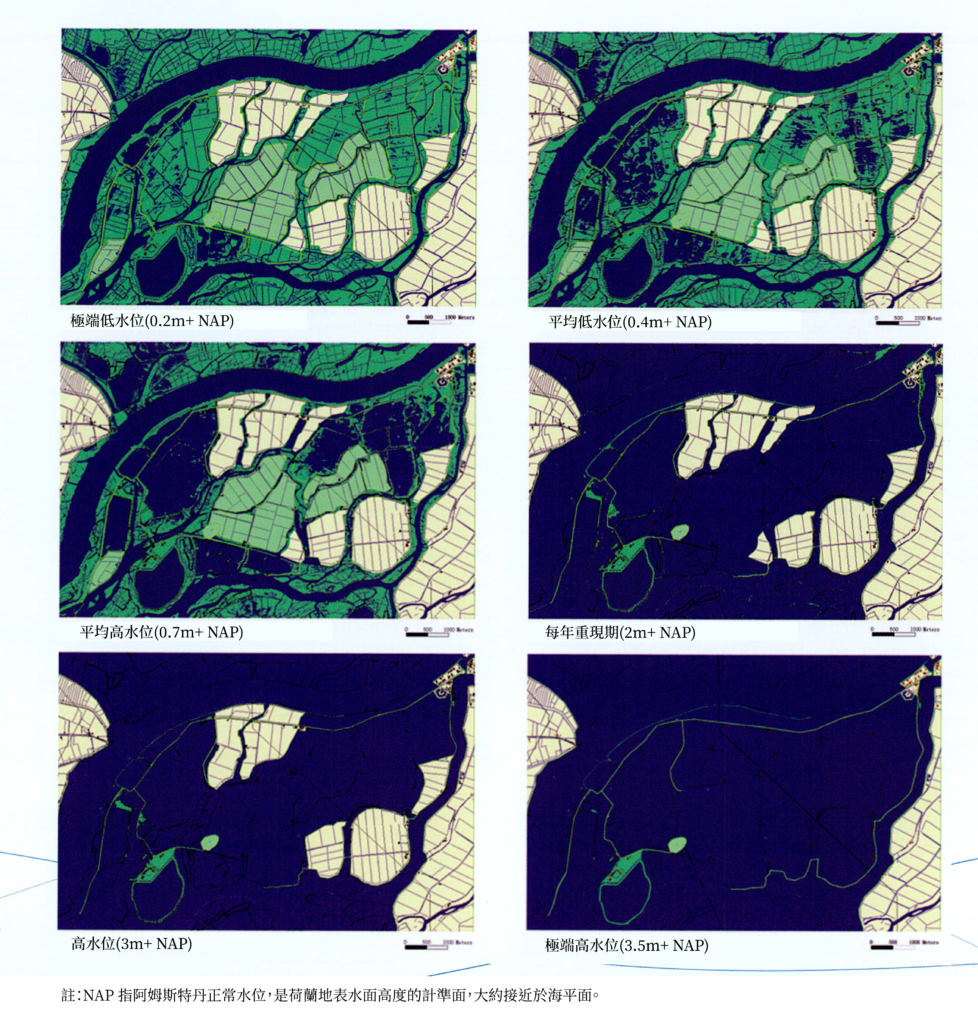

還地於河Room for the river 顯示荷蘭治水政策奠基於成熟的水利知識累積與社會思潮的變遷,由單調封閉的治水方式轉向彈性的開放策略。一個經典的案例是諾德瓦爾特Noordwaard,一個位於萊因河與馬斯河下游的河流圩田區。原來計畫以購買農地為目標,後因為遭到當地居民反對,而採用以混合農業、畜牧業、河灘濕地等多功能土地使用策略。經過精確的水文計算,將堤防降低,使得河川有更多的氾濫空間。整個區域根據洪水重現期的年限進行設計,當洪水來臨,水會優先流進中央不再供農業使用的圩田,每年有六十天會淹沒;然後是每年三十日淹沒的低堤防圩田;接著當洪水高過兩米時淹沒高堤防圩田,最後淹沒四個農業圩田(機率是千年一次)。(Noordwaard, n.d.)

這個“去圩田化”(Depoldering)的嘗試是對荷蘭過去建造圩田技術的逆向操作,仍然保留了荷蘭的「精良荷蘭傳統」,這種精神仍然在新的治水策略中展現其精確、簡樸、卻仍細膩的地景實踐。

跨單位合作由上至下,由下至上

在人口密度極高的平原區域治水,就要考量到基礎工程將與眾多利害關係人的利益交疊(政府、私部門、農民與居民等),而水利工程有一個特殊性,既是在地性的,又是跨地域性的,因此自下而上和自上而下的合作是必然的。

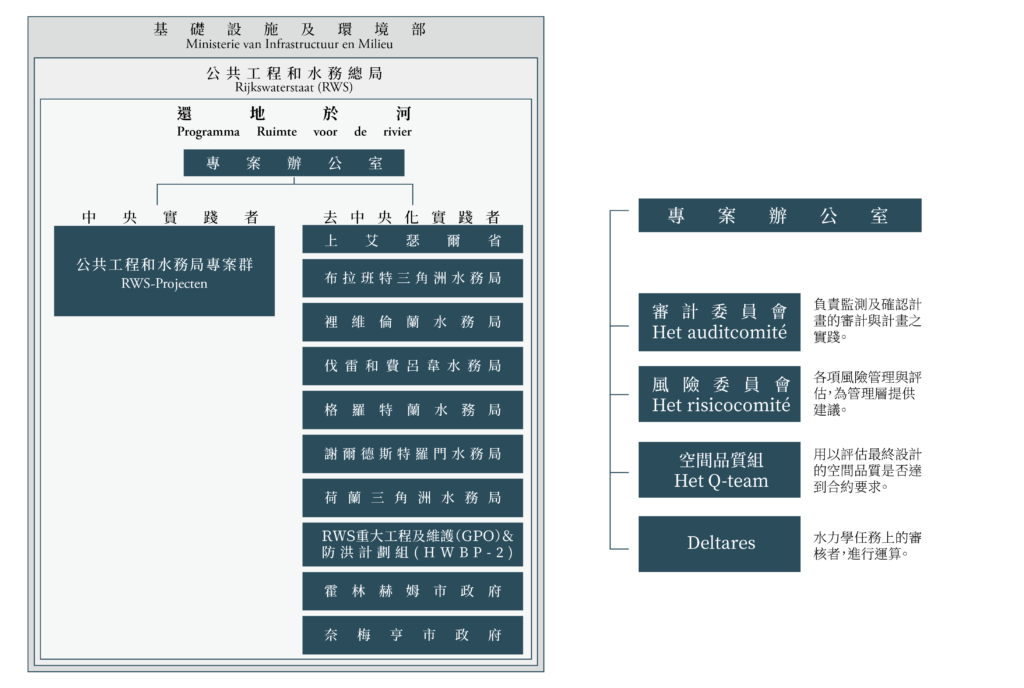

還地於河與傳統政府工程案不同,中央政府將權力下放到34個案子的地方主管單位與承包單位,自下而上的管理讓地方單位負起更多責任。(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019)並且與私部門的緊密合作使得專案的進度可以不斷保持在進度上。另外,還地與河從一開始就展開地方性對話,確保民意與地方政府的溝通,避免了摩擦升級,保證了工程進度也節省資金。(Sijmons et al., 2017, p.23)

然而自上而下也是必要的,中央主要扮演著監督與提供資金的角色,整個案子也有各層機關派出的委員監察。由水務總局之下成立的專案辦公室Programme Office負責調解與推進總工程進度,並直接向國會報告。(Sijmons et al., 2017, p.23)專案辦公室其下有兩個獨立的顧問單位負責監管整個計畫的二重價值,分別是水文及工程計算的Deltares和保證地景空間品質的Landscape Quality Team.(Sijmons et al., 2017, p.24),這兩個顧問單位確保了整個計畫的平衡性。

空間品質作為談判依據

地狹人稠,荷蘭考慮到水治理必須與空間發展策略的整合,並且由空間設計專業參與進行設計。如同景觀師Dirk Sijmons 強調,規劃設計一直隱涵了羅馬建築學家維特魯威(Virtruvius)的實用(utalitas)、耐久/堅固(firmitas)、美觀(venustas)的傳統。(Sijmons et al., 2017, p.30)由地景建築師(景觀師)、都市計畫師、生態學家、土木工程師的整合性團隊,成就工程學與空間品質的雙重整合。這樣的規劃設計手法也使得當地居民更容易接受工程帶來的改變,帶來生態品質的提升與觀光遊憩的蓬勃發展。

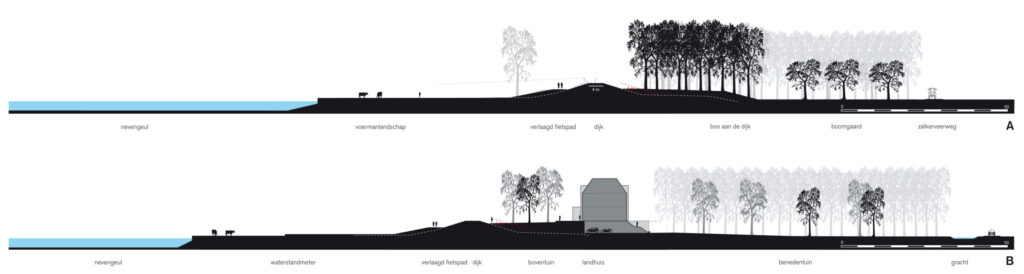

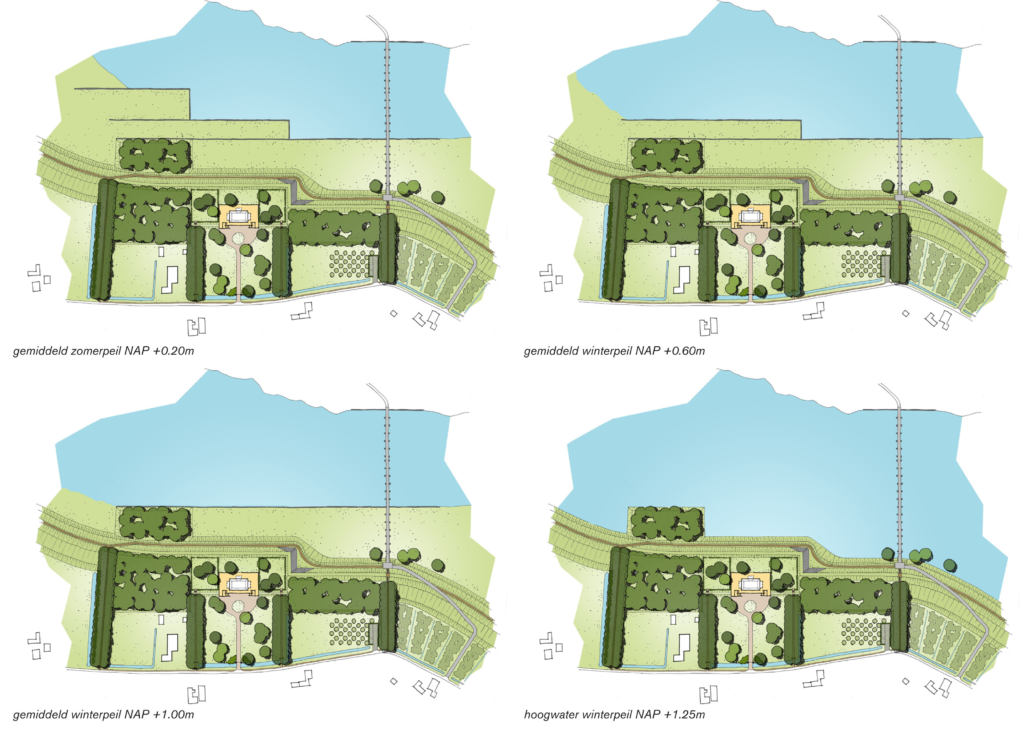

舉其中一個被實踐出來的案例,在荷蘭中部茲沃勒(Zwolle)的艾瑟爾河(Ijssel)畔的韋斯特浩特(Westenholte),設計目標是降低洪水面高度8公分,因此兩處流域拓寬與次級分洪道的設計不只是一個工程專案,而是一個場所精神再造的實踐之例,負責設計的公司Bosch Slabbers景觀師事務所以藝術家Jan Voerman的繪畫常見之艾瑟河畔草甸與牛羊躺臥的低地風光為靈感,為Westenholte一地設計側邊疏洪道,河岸容讓粗牧草、河灘地林木以及草本植物生長。

其中弗盧赫德萊克(Vreugderijk)莊園靠河一帶重新被設計成可淹沒的河岸台階,巧妙地將建築結構、堤防、河岸綠地整合進當地環境中。

還地與河作為一個討論荷蘭當代治水的案例,可以說轉化了從中世紀以來的“乾燥”策略,雖然堤防使用仍然是主要策略, 卻因為對自然長時間的了解而轉入彈性治水策略,將水利工程的“硬策略”與環境設計的“軟系統”結合,使得大型工程不只有單一目的,還與區域發展有直接關連性。

整理:台灣的水環境治理建議

當各地都在讚揚與向荷蘭學習還地與河的方法時,我們不可忘記整個荷蘭治水的歷史是一直延續下來的。因此在借鏡台灣的時候,不能直接抽離其語境,移植到另一個裡面。必須考慮到台灣的地理、地質、氣候等不同,因此筆者僅就觀察到可供啟發的部分整理出來,分列為三點:

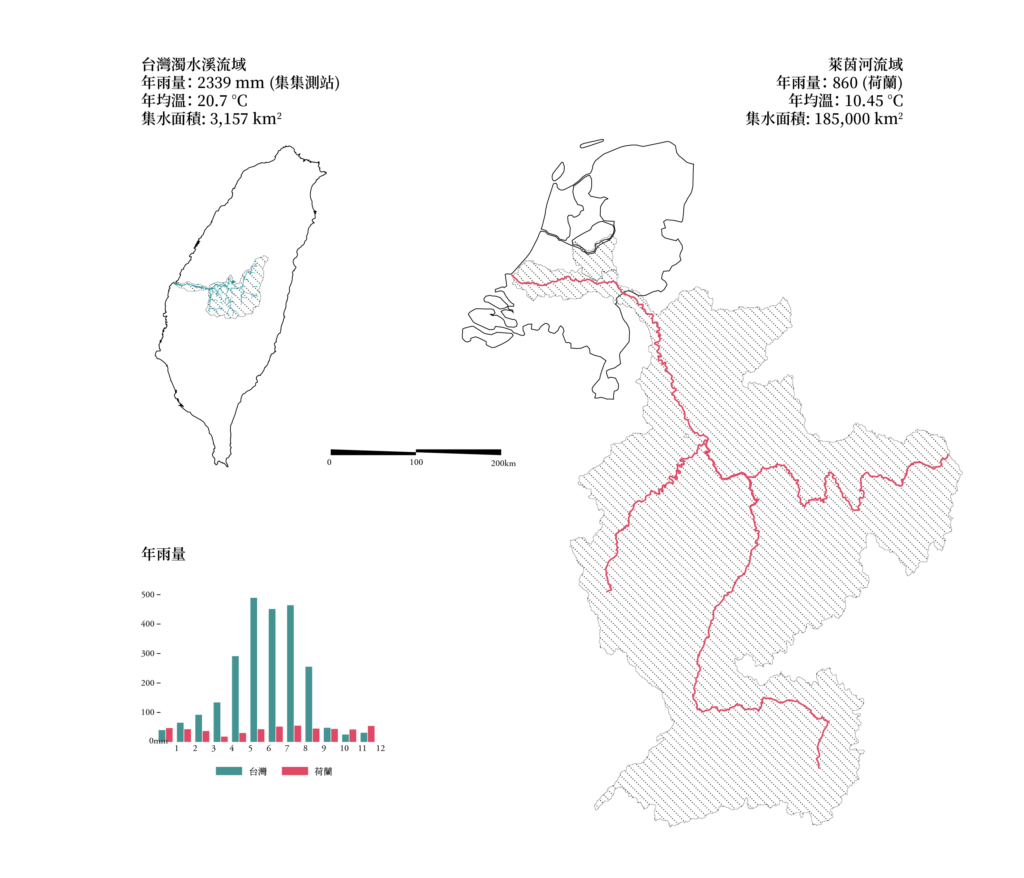

第一、建構細緻而系統化的景觀類群

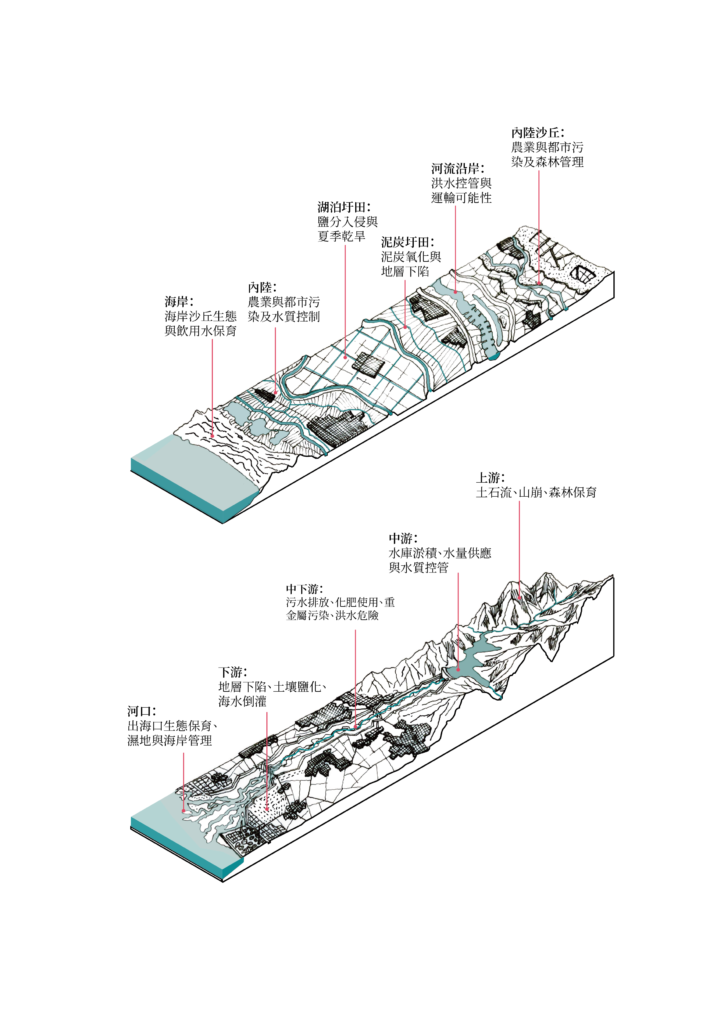

不同位於三角洲的荷蘭,台灣作為一個高山島,地景的多樣性非常高,所以環境問題更為複雜。水利坡降極陡的台灣溪流僅60公里就走完一個水循環,整體地形像是一個溜滑梯。從氣候來看,雨量分配從季節與區域上亦頗為不均,實際上台灣較荷蘭在環境問題上更為複雜,而水環境問題可大致分成:山區的侵蝕與水土保持、平原區的用水需求與排放污染、海口環境的保護與防潮等。

在此基準點上,台灣已經較荷蘭需要更複雜且細緻的土地經營方略與景觀學分類(Typologization),雖然國土計畫已經考慮分區發展,但流域治理需要考慮每一個區域的地形、地理地質條件、城鄉發展、交通系統的特殊性,因此不能只停留在抽象層面的“保育區”、“發展區”等概念化分類法,必須進到實際面的景觀類群,以土壤、氣候、土地使用分類作為研究框架(比如:緩坡地_砂質土壤_莽原型植被_酪農業_養分污染)。由於河川在不同地形中的侵蝕、搬運、堆積力不同,與地層土壤的交互作用亦頗為複雜,因此需要更細緻的區分在不同高程上的景觀類型,且與當地的農田水利系統做有機性的整合,尤其在人口眾多的平原地帶進行仔細的調查。

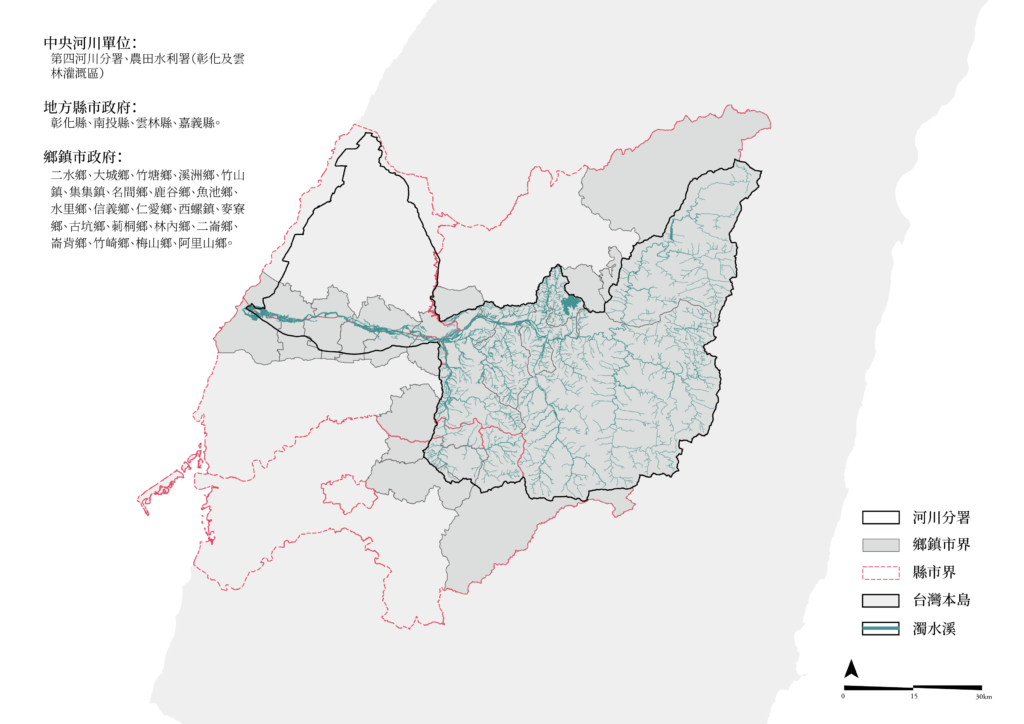

第二、中尺度跨域治理的策略

河川治理的第二個難點在於其跨行政區域性,若看萊茵河流域治理,其牽涉瑞士、德國、法國、盧森堡與荷蘭五國,河川管理本身牽涉農業、工業、都市化、環境保護以及集水區土壤保護等議題(HARBERS et al., 2023),沒有一個單位能獨自負起責任,共同承擔責任是必然。以流域為治理的方式一定是既非純中央也非純地方,而是跨域與跨單位合作。

綜觀台灣在2022年推動的全國水環境計畫,「以水系空間為主體」與「縣市行政空間為規劃範圍」兩者為主要治理方針(水利署, 2021)。然而如同其他作者所討論,此二者彼此衝突(吳茂成,2022),行政區界常常以河川主流為分野,一條河的左岸是A縣、右岸是B縣,因此若只由各縣市政府作為主導可能再次導致權責分配不清、治理標準不統一等問題,仍需要回到河川分署等中央單位來監督與整合溪流規劃。以河川集水範圍的「中尺度」治理框架若不能被實踐,以「水系空間為主體」的治理方式就不會落實。

最後、空間品質與多專業整合

整治河川時我們容易以『量』來當作判斷依據,然而水環境真正的困難在於『質』。討論徑流量m3/s、水污染指數 RPI、用水量t/d等僅是水管理的第一步,不只應將河川作為一個『排水管』來控制『逕流量』,更應考慮生態、地方生產、區域發展的空間性整合,然而這一個無法被量化的規劃準則需要有多個專業的合作。從荷蘭我們學到,環境工程的品質不只是“空間美質”,將多種價值整合並鑲嵌進各個不同的景觀中。藉由不斷辯證與在環境中尋找真正屬於本地的場所精神,並以水體、水岸和周邊空間作為主體來進行長遠的規劃,此為台灣可借鏡之處。

總體而言,當前各項政府計劃在落實到地方空間時存在尺度的不連續性,僅以各專案為最終結果,沒有回到流域尺度的整體性來檢討。書面文字以外,還需要貫通全流域的規劃藍圖。然而還是可以在水環境計畫看見中央對全域性治理的野心與企圖,此仍待更多的專業工作者與政府單的合作與討論。

特別感謝

- 感謝EO Wijersstichting 單位授權使用Plan Ooievaar的競圖報告圖片,單位網站(荷蘭語):連結

- 感謝BoschSlabbers Landscape Architects 授權提供Westhotle一案之設計圖說與照片,公司網站:連結

參考文獻(含圖面來源)

- BoschSlabbers landschapsarchitecten. (2019, October 21). Dijkverlegging Westenholte. 連結 The author has given permission for the use of the image resources

- Dataregister Rijkswaterstaat. (n.d.). 連結

- EO Wijersstichting. (1985). EO Wijersstichting – Ooievaar, winner competition [Digital]. 連結

- Google. (n.d.). 濁水溪三縣交會處.April 30, 2024. Google Map. http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}

- Harbers, A., Bakkes, J., Le Vay, C., 呂红亮, & 蒋力克. (2023). 长江与莱茵河流域 1950-2050 年有关城镇化、环境污染、 气候适应及脱碳的比较研究 [Digital]. 連結

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2019, May 21). Leren van Ruimte voor de Rivier. Evaluatie | Rijkswaterstaat &. 連結

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2023a, July 19). De deltawerken. Rijkswaterstaat. 連結

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2023b, October 6). Ruimte voor de rivieren. 連結

- Noordwaard. (n.d.). Klimaatadaptatie. 連結

- Olde Wolbers, M., Das, L., Wiltink, J., & Brave, F. (2018). Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier: Sturen en ruimte geven. Rijkswaterstaat.

- Rijkswaterstaat. (n.d.). Infographics van alle Ruimte voor de Rivierprojecten : alle projecten uitgelegd in een overzicht. Rijkswaterstaat Publicatie Platform. 連結

- Rijkswaterstaat. (2006). Ontwerpvisie ontpoldering Noordwaard. 連結

- Rijswaterstaat. (n.d.). 313515 Oosterscheldekering, stormvloedkering. Beeldarchief Rijkswaterstaat. 連結

- Sijmons, D., Feddes, Y., Luiten, E., Feddes, F., & Bosch, J. (2017). Room for the river: Safe and Attractive Landscapes.

- Smit, R. (2009, July 25). Huis achter de dijk langs de Lek/ Lopiker- en Krimpenwaard. Rijkswaterstaat Beeldarchief. 連結

- Tijdlijn | Waterschappen.nl. (n.d.). 連結

- Unie van Waterschappen. (2021, December 2). Waterschapskaart – Unie van Waterschappen. Unie Van Waterschappen. 連結

- Van Buren, E. (2017). Noordwaards naar meer participatie: AFSTUDEERONDERZOEK NAAR STAKEHOLDERWAARDERING EN KANSEN VOOR DE NOORDWAARD. Hogeschool Inholland Delft. 連結

- Voerman Jr., J. (1909). Zomers weidelandschap aan de IJssel met zicht op Hattem [Olieverf op paneel]. Voerman Stadsmuseum Hattem, Netherlands.

- Vollaard, H., & Binnema, H. (2023). Waterschappen: Democratie in een onbekend bestuur. Boom.

- 吳茂成. (2022, October 8). 善水?水環境改善空間發展藍圖的可能與問題 – 台江是一座學校│takangculture│ – Medium. Medium. 連結

- 周莉伊. (2023). 非營利組織的市場競爭力、關鍵成功因素與發展願景的關聯研究:以農田水利管理處所轄財團法人為例 [碩士論文, 國立臺灣大學/生物資源暨農學院/生物產業傳播暨發展學系]. 連結

- 曹哲靜. (2018). 荷兰空间规划中水治理思路的转变与管理体系探究 [Digital]. In 国际城市规划 (Vol. 33). 連結

- 黃思敏. (2018, September 5). 洪水不是猛獸,而是能「與人共存」的自然變動—荷蘭把土地還給大自然,打造不怕水淹的城市. 眼底城事 Eyes on Place. 連結

- 賴合明(2002)。台灣水利組織事權與經營管理一元化可行性之研究〔碩士論文,國立臺灣師範大學〕。

- 鍾振坤. (2011). 以都市計劃的觀點看氣候變遷影 響下的城市防災策略─以荷蘭鹿 特丹的城市發展經驗為例. In 「城市發展」半年刊 (Vol. 11).

- 水利署中文版全球資訊網. (n.d.). 水利機關歷史沿革. 連結

- 水利署. (n.d.). 前瞻基礎建設計畫-水環境建設行政透明專屬網站. 連結

- 水利署. (2021, December 10). 水環境改善之上位空間指導:水環境改善整體空間發展藍圖. 水利署電子報. 連結

- 經濟部 Ministry of Economic Affairs. (109 C.E.). 前瞻基礎建設計畫—水環境建設: 全國水環境改善計畫 (第 1 次修正) [Digital]. 連結

封面圖片來源:Mk2010,CC BY-SA 3.0,commons.wikimedia.org

TU Delft 畢業,熟悉荷蘭的地景、填海工程、提防系統,包括荷蘭的防洪與治水還有景觀設計等河川整治與水利工程的發展歷史。

發佈留言