文:陳彥之

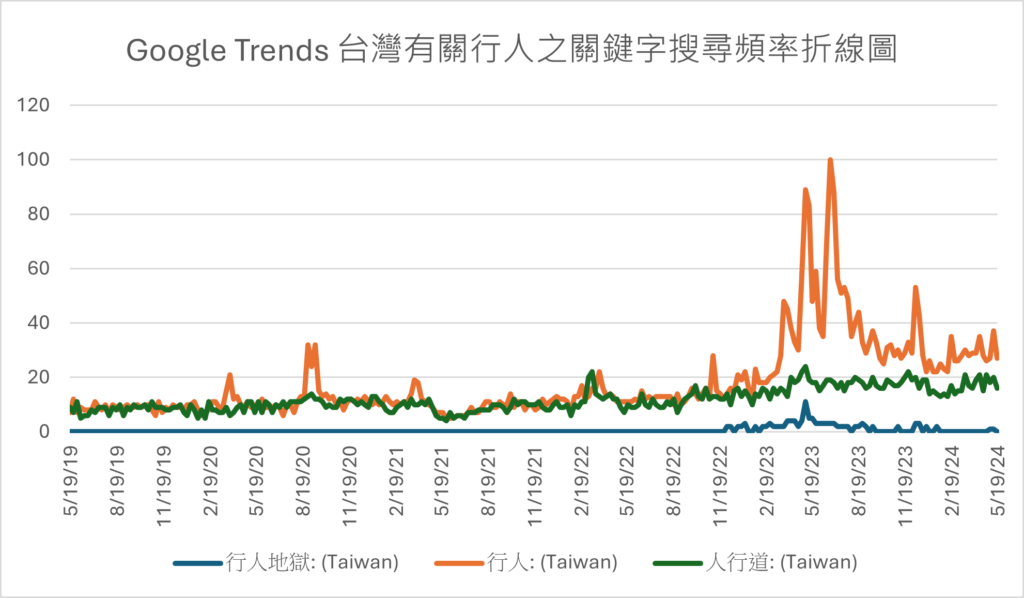

自從2022年底台灣被美國媒體CNN報導稱為「行人地獄」起,輿論對於台灣行人路權的提升瞬間沸騰。Google Trends 搜尋紀錄顯示,台灣在2023年起關於行人、行人地獄、人行道等詞彙的搜尋頻率持續走高,並且分別在當年五、六月和12月三段時間達到高點。若與當時輿情進行對照,中央交通主管機關內政部自2023年初加速對行人交通安全政策的改革,同年五月展開「路口不停讓行人大執法」,針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」四項違規行為開罰。

同年6月30日全國交通新制上路,將不停讓行人、視障者、未停讓導致人受傷、重傷/死亡等的罰則調高。12月中旬,一名國中生繪製了以「行人帝王」為題的畫作得到漫畫類特優獎,被媒體解讀為是認為行人過馬路時應加速通過,不能像「皇帝般霸道行走」,引發正反論戰。

行人路權議題在台灣公眾間持續發酵的同時,政府部門也持續透過改善交通的3E,即執法(Enforcement)、教育(Education)和工程(Engineering)方法來提升行人步行安全。3E必須同時俱進,才能提升交通安全環境,立法院法制局的研析成果指出,其中工程面又是最常忽略的面向。

其中,人行道的鋪設便是台灣交通工程當中的主要環節之一,期待透過標線型、實體型人行道的鋪設,增加台灣行人在步行過程的便利性。然而,人行道的建置在台灣卻面臨了多起爭議,針對人行道拓寬的抗議新聞層出不窮,以商家、地方汽機車為主要利害關係人的集結成為了行人路權政策推行的挑戰。

台灣行人路權隨著輿論對「行人地獄」的批評加速發展,卻也在改革過程中面臨地方民意的挑戰,公部門必須花費時間去調和民眾意見及政策做法。本文初步蒐集台灣人行道政策面臨的民眾反對意見,以及後續公部門在面對抗爭後所採取的作為。此外也將與現有文獻進行對話,討論台灣在面對民眾抗爭時,政策制定者可以進一步改善的做法。

人們為何反對人行道?抗爭背後的利益糾葛

筆者對於抗爭事件的定義為,地方民眾針對任何縣市的特定道路路段的人行道擴建的提案、工程發表反對的意見,並且在網路新聞、臉書粉專報導當中被明確記載。研究者透過Google 搜尋2023年起至2024年5月間的各大新聞,蒐集到總共12筆的民眾反對事件,這些事件包含工程施作前單純表達反對意見,或者在工程進行後的集體性的抗議行動,甚至採取向地方民代陳情、組織「自救會」掛白布條的作為。

統整網路新聞內容,居民反對人行道興建的理由可被分為三種,分別是1. 影響商家生意、2. 影響汽機車道路使用、3. 道路空間非法占用。以下將針對三種居民意見進行說明:

- 影響商家生意

由於臨停汽機車作為店家的客源,人行道劃設也影響過往貨車臨停在商家周圍卸貨的便利性,台灣許多商家都出現串聯反對人行道劃設的聲浪。2024年5月,高雄市交通局在瑞隆路劃設了800公尺長的標線人行道,據報導稱是全市最長的人行道,旨在改善當地人車爭道的現象。然而此舉卻引發當地店家反彈,店家認為人行道會影響貨車卸貨時的碰撞機率,或者是讓民眾不敢停車、影響當地生意。2020年,嘉義市民權路劃設人行道的事件也引來民眾抗爭,原因是人行道劃設會讓來客機車無法臨停,擔心生意因此一落千丈。

- 影響汽機車道路使用

在台灣許多地方,居民會有將汽機車臨停在自家門口空間的習慣,或者店家會在道路和店鋪間的空間劃設停車位,藉此服務來店顧客的停車需求。人行道的劃設在既有居民道路使用習慣上便會產生衝突。

南投草屯中正路部分路段因為地處多所學校周邊,平時放學有不少學生行走卻沒有人行道,因此計劃在寬42公尺的道路鋪設左右各10米的人行道。不過,居民和店家則聲稱鋪設人行道會導致道路和住家、店面相隔約10米,進而影響出入及營業。在新竹竹東光明路,人行道拓寬也讓居民擔心影響社區停車場出入,當地居民以會車安全為由,進而向民代陳情要求拆除人行道。而在桃園蘆竹忠孝西路人行道劃設案,原先在當地民眾陳情後,桃園市交通局決定將原有機車格向路肩推進,並且劃設人行道鋪面。然而,部分地方民眾和里長見狀,認為縮減車道寬度會影響行車安全,引發當地民眾集結抗爭。

- 道路空間非法占用

市民違法佔用道路空間放置私人物品、停放車輛的行徑在台灣各地屢見不鮮,而人行道的建置理所當然便會影響民眾利益,引發反彈。2024年初便有一位桃園市議員,因為在中埔六街推動標線型人行道計畫而遭到當地一間診所抗議,起因是診所長期為供來診病患等待,將門口路肩區域擺上座椅空間,在店家門口劃上標線型人行道後便和當地議員起衝突,引發大眾譁然。2023年,因應高雄民眾長期將騎樓作為車庫使用,更有市議員提出放寬民眾使用騎樓條件的做法,消息一出也引發正反雙方論戰。

反人行道抗爭下的社會面貌

統整各新聞案例也可以發現,人行道政策的利害關係人包含了商家、里長、住戶、遊客,以及其他因為各種原因而在道路上的使用者。行人作為近乎每一位台灣人民都會扮演的角色,理應每位民眾都能夠從人行道的設置中獲益才對,但是為何我們會看見行人政策在台灣面臨如此顯著的阻力呢?

在建成環境層面上,首先在於人行道對於居民、商家在既有生活模式上的衝擊。既有的道路型態如果傾向服務他們使用汽機車、卸貨和經營商業的生活模式,例如在南投草屯中正路的案例中,部分房屋呈現自路肩後退數公尺的設計,居民習慣將汽機車停放在自家門口的空地,或者店家門口直接在空地上設置停車場,10米寬的人行道設計便可能讓住戶開車不方便。

在政法執法層面上,台灣對於道路非法佔據私人物品的執法也相當不力。便有網友在PTT上發文分享,從2020年開始,新北市永貞路的快炒店長期佔用騎樓和防火巷,製造噪音並影響周邊住戶。最終網友選擇向政府部門檢舉,但即使已經累積了250多封檢舉信,仍無法促使騎樓達到根本性的清空,平日清空了之後假日又佔滿桌子,讓網友感到非常無奈。

在權力關係層面上,地緣關係的連結導致社區居民和商家往往比其他不居住在當地的用路人,像是學生、上班族、遊客等擁有更多能動性。社區可以透過組織自救會、邀請民代動員抗爭的方式來影響人行道決策,但是這樣的公共討論過程難以將行人的福祉呈現出來。此時,如果地方政府眼見反對勢力太過龐大而選擇退縮,便會從中犧牲掉行人的權利。桃園蘆竹忠孝西路人行道劃設案引發抗爭事件,據報導稱,後續便因為反對方人多勢眾,又有里長和市議員支持,市政府最終放棄人行道鋪設工程。

人行道政策在台灣面臨顯著阻力的原因,既來自於現有生活模式的衝擊,也有地方利益和能動性的不均衡分布。要真正推動行人道政策的落實,不僅需要政府的堅決執行,更需要全社會對行人優先理念的認同和支持。這是一個需要多方共同努力的長期過程。

地方政府對於抗爭的應對策略

在台灣,地方政府在面對民眾針對人行道擴建的抗爭時,通常會採取多種應對策略以平衡公共利益和個人利益。以下是筆者整理的三種曾經使用過的方法:

- 人行道劃設後用路宣導

面對商家抗爭,地方政府可以選擇以宣導的形式鼓勵民眾適應道路。舉例而言,在高雄市瑞隆路的案例中,為了緩解當地商家的反彈情緒,交通局便透過新聞播送、傳單宣導的方式,向地方民眾表示用路規則並無改變。這樣的做法也成功讓地方民眾對於人行道的恐懼沒有化為實際行動,也有效地減少了部分抗爭情緒。

- 利害關係人協商

地方政府面對高漲的民意,承辦人員也可能選擇通過審議協商來解決人行道擴建引發的抗爭,具體審議形式會透過會勘、公聽會等方式來進行。然而,據目前所整理的報導,公聽會和會勘的參與民意代表多以社區成員為主,並沒有呈現非社區用路人的聲音,導致行人的用路權益難以在審議過程當中難以被展現。

- 人行道試辦期

相對於逕自劃設或者退而塗銷,人行道試辦期在台灣的試辦案例並不多。試辦期的目的便是透過讓利害關係人經歷實際劃設徒步空間後對當地交通、商家生意的影響,進而讓店家從對徒步區的恐懼得到緩解(Yassin, 2019)。不過在台灣,筆者目前並沒有找到標線型人行道採取試辦期調和的案例,卻是台北市在2014年起試辦的公館徒步區成為公眾焦點。歷經了5個半月的試辦期,公館徒步區過往也面臨到來自居民、商家的反對聲浪,不過以最終投票結果而言,依舊是在兩大利害關係人的表態下讓徒步區的施行劃下終點。

結論

台灣在人行道政策的推行上面臨諸多挑戰,特別是在應對地方民眾的抗爭時。主要反對意見來自於商家擔心生意受影響、居民擔憂汽機車出入不便以及違法佔用道路空間的問題。這些反對意見反映出台灣在建成環境、執法力度和權力關係上的不足。地方政府通常採取宣導、協商和試辦等策略來應對這些抗爭,但效果參差不齊。未來,台灣在推行行人道政策時,應更注重與地方民眾的溝通,並提升執法力度以確保行人路權的實現。這是一個需要多方共同努力的長期過程,只有通過各方的協力合作,才能真正提升台灣的行人安全和宜居城市建設。

參考資料:

- Yassin, H. H. (2019). Livable city: An approach to pedestrianization through tactical urbanism. Alexandria Engineering Journal, 58(1), 251-259. https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.02.005

- 立法院法制局<改善道路交通事故之相關法制研析>。

現就讀於國立台灣大學地理系五年級

喜歡貓貓、開車、逛街和遊覽都市

希望能成為一名都市工作者

發佈留言