-1-370x210.jpg)

藝術家×社區報:竹圍的東南亞的紙上博物館

文/林正尉 編校/吳柏澍 2016年,時任《四方報》記者的林正尉,重拾藝術家的身份:以駐村藝術家的 […]

-1-370x210.jpg)

文/林正尉 編校/吳柏澍 2016年,時任《四方報》記者的林正尉,重拾藝術家的身份:以駐村藝術家的 […]

文/蔡博藝(作者為臺灣大學建築與城鄉所碩士生) 前幾天跟一個朋友去華山大草坪旁邊長出的「120 草原自治區 g […]

大廈間斷續的山形,燈光開啟了窗 一切那麼清晰都在遠處但可否在遠處 回望這站立的所在又是否可見 孑立的身形斜射在 […]

作者:孵一間工作室 Foison Art,張家瑋 要怎麼描述一個「地方」呢?一個你我與眾人生活、工作、行經的所 […]

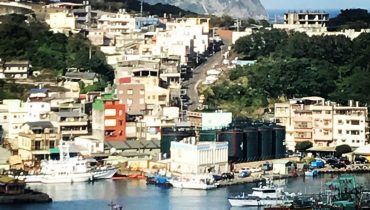

文字/星濱山 攝影/星濱山 近年因日本的越後妻有大地藝術祭或瀨戶內國際藝術祭[1],台灣吹起一股風潮,跟隨著日 […]

文:台電營建處建築組 侯力瑋 牆打開了 室內外通了空間流動了 燈亮了 夜晚變美了都市沒有死角了 騎樓串起來了 […]

文 / 照片:賴彥如 當代藝術最關鍵的一個價值變化,是去思索我們所存在的生活環境,反省人與人、人與地方、地方與 […]

文:林建叡 2012年中旬,我參與了臺南藝術大學(簡稱南藝)與台南大崎村共同策劃,名為「走讀大崎」的策展行動, […]

文:阿弦 楔子 抵達三省屋的時候,天已經黑了。我們從東京坐新幹線穿過雪國隧道,抵達新瀉縣越後湯澤,再轉鐵道支線 […]