李玉華 Christine Lee 【不只是遊戲 Beyond Play-Making】

遊戲,從來不只是遊戲。它代表了創意和想像、它促成了社交連結、它增強了身體健康、它支持了情緒感受、它鼓勵終生學習,它還有好多好多。在聯合國頒布國際遊戲日(International Day of Play)且第一次全球歡慶的今天,【遊戲培育多元韌性 x 利益風險評估執行】客座專欄到了尾聲,卻是每一個國家要好好開始更致力更投注「遊戲」的起頭。

Recap 回顧

整個五月,我們從快要十年前的國際遊戲協會世界各國好夥伴,怎麼看孩子在遊戲中發展韌性和風險評估這二個全人面向不可或缺的元素開始談起。把這幾年裡曾經聊到韌性和益處風險評估的文章整理給大家在導論中,然後介紹二個去年秋天來台講座的案例(MONSTRUM和KOMPAN),並從兒童心理師及兒少研究學者二篇文,談心理韌性、合作式自由遊戲帶給孩子的社會化和風險的各種定義。

接著,從討論「具風險性的遊戲(risky play)」的倫理面向、教育工作者怎麼處理益處風險評估的實例、去年夏天 ISO 公告的新國際標準 ISO 4980: 2023 運動及休憩設施、活動和器材的利益風險評估,和英國遊戲安全論壇怎麼討論此創舉,以及香港和台灣兩個相似社會風氣但會面對不同困境怎麼看待益處風險評估的新國際標準,最後再舉例這個標準中提到的分級階段挑戰及其身體素養的內涵,怎麼轉化到遊戲空間設計本身。

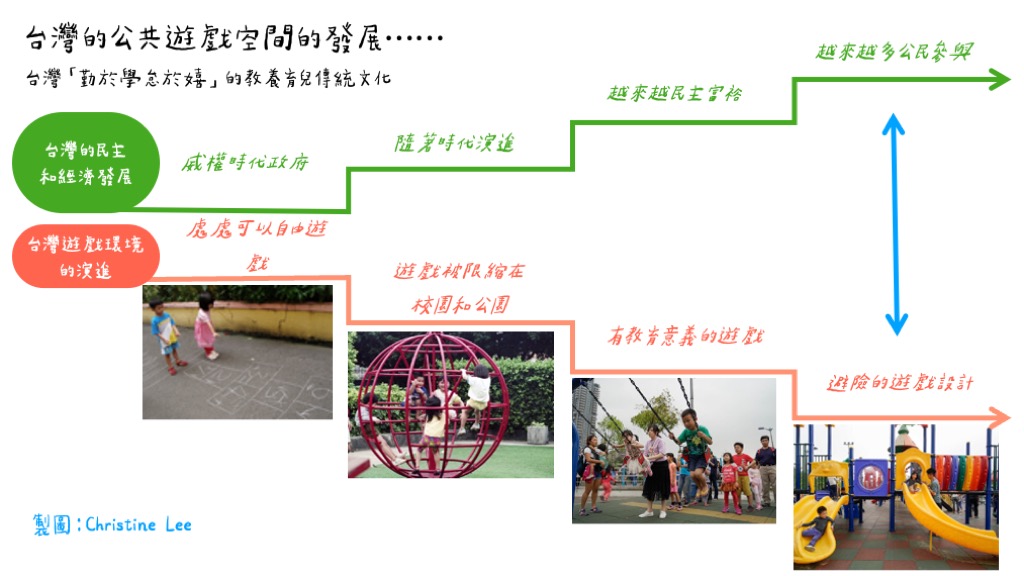

簡短來說台灣的兒少遊戲權利運動發展,自威權時代進展到越來越民主富裕的台灣,從曾經處處可玩、變成玩要被限縮在校園或公園、變到玩必須有教育意義、變到處處複製貼上避險且六低(低矮、低齡、低價、低品質、低挑戰、低遊戲功能)的罐頭模組遊具 [註一],透過快十年之前的公民運動,訴求每一個公園遊戲綠地空間都能考慮到兒少發展需求(如:擺盪、溜滑、跑跳、旋轉、躲藏等)的設施,設施的基礎安全(以產品標準把關)、特色設施、環境景觀的遮蔭、綠化及美學,還有遊戲場域安全鋪面使用自然鬆散素材,再加上分齡遊戲、藝創遊戲、體能遊戲、挑戰遊戲、自然遊戲、冒險遊戲、創客遊戲、封街遊戲、社區遊戲、校園遊戲或博物美術場館提供可玩經驗等各種公共空間中的多元可能。當然,近年來兒童青少的公民參與,也是兒童青少遊戲權益促進、公共空間規劃設計的過程中,非常重要的一個層面。

近十年下來,我們社會中的遊戲多元程度,到底是否足以回應每一位不同身心能力、多元神經發展、各類性別或各種社經背景的台灣孩子了呢?

Recall 回憶

在 Jarvis, Newman 和 Swiniarski 的《On ‘Becoming Social’: the Importance of Collaborative Free Play in Childhood》論文中,提到 ——

Lancy (2007) 認為「遊戲是普世文化」,在人類學家所研究過的每個社會裡,都觀察到兒童在遊戲;而 Bjorklund 和 Pellegrini (2000) 則寫道:「在青少生活中,遊戲無所不在,遊戲在發展上提供非常重要的功能」。舉例而言,一些學者列出了超過 30 種遊戲可能具備的功能。因此可以假定,智人只能透過遊戲人 (homo ludens,遊戲之人),才能充分發展 (Huizinga,1949)。因此,只要談到兒少的遊戲,總不得不一定要設想到遊戲為孩子成長帶來的各種功能性。

由於工業/後工業化城市環境出現,推動全面社會變革,劇烈改變育幼條件。Gray (2011) 在他的論文《遊戲缺乏與兒童和青少精神病理學的興起[註二]》中,指出這兩者之間的因果關係:

在過去半個多世紀裡,在美國及其它已開發國家中,兒童青少的遊戲機會,特別是與其它同儕在戶外遊戲的機會不斷下降。同一時期,兒童與青少的精神病理學指標(包括焦慮、抑鬱、無助和自戀) 也不斷上升。

而曾經我和台灣遊戲之母林亞玫在台大建築與城鄉研究所的畢恆達教授的環境心理學課程中旁聽,老師談「遊戲」說到:

兒童遊戲很久,但兒童遊戲場的歷史非常短,是西方的概念,雖有中國童玩,但都是西方的設計概念。兒童本來被認為是小大人(little adult),後來才認為是脆弱無辜依賴的個體,要為其專門設計環境。 工業化和都市化讓中產階級退縮,把孩子帶回居家環境遊戲,而直到 19 世紀的德國才第一次出現沙坑的設計。德國福祿貝爾和美國杜威,體認到「遊戲」對兒童是鍛鍊身體、抵抗疾病的成長必須(還有情緒、社交等人格發展),19 世紀末,美國才開始複製德國遊戲概念,出現「現代遊戲場(有溜滑梯、鞦韆、攀爬架、旋轉盤等), 等到 20 世紀才開始普及。

1943 年,丹麥地景設計師 Sorensen 在哥本哈根設計資收垃圾遊戲場(junk playground,作為條件不佳下發展的新形式), 兒童青少跑到荒土或工地找素材打造創建自己的玩耍空間。 概念傳到歐洲、北美和亞太,算是對過去的罐頭模組遊具遊戲場的反動,英國女爵 Lady Allen of Hurtwood 命名為冒險遊戲場(adventure playground),此種形式遊戲場於是開始在同時期的英國普及(作者按:延續到今天還繼續有冒險遊戲場的保留運動)。

二戰後,美國經濟復甦,休閒開始增加,遊戲場大量湧現,1950-1970 是遊戲場的創新期。電視、西部電影、太空旅行影響,原本遊具形式變得更與時俱進。 建築師和景觀建築師也開始加入設計行列,不只是遊具設施,更加入美感,極簡設計、玩法開放以及作為都市地景。接著,美國把遊戲場變成一門好生意,要商業利益大量生產,不再追求藝術表現。主要大公司把遊戲空間設計變成目錄勾選,量產降低成本,遊戲場變得單調無聊,進而影響台灣。

1970 年代,也是英美澳開始設定遊具安全標準的開始,遊具設備開始標準化。1981 年,美國消費產品公共安全手冊的出版,成為嚴重影響全球遊戲安全設計的轉捩點,造成兒童青少必須要去特定的遊戲空間,且其餘的公共空間開始設置障礙物,不讓兒童青少活動。20 世紀,把遊蕩在馬路上的孩子,引入到城市中一座座封閉式遊戲場,多樣性減少、去除危險、限制孩子、家長監督,讓孩子無法從錯誤中學習、不能發展韌性。

畢恆達老師更進一步提到美國研究報告顯示校園遊戲空間發生意外時,常見的狀況是「不當使用」,但這就讓我們反思,什麼是「正當使用」?

設計一個空間,會給它名稱和定義,浴室要洗澡、馬路給馬跑,廠商賣產品,也會給名稱,像是「溜滑梯」這一個名稱。 名稱,雖然有助溝通,也影響我們的理解與行動。 遇上溜滑梯,兒童青少的本質,就是會探索「溜滑」之外的其它可能玩法,孩子本來就會運用在「空間」和「器具」互動的玩法,試圖找出一個空間該如何適合自己和對應自己此刻需求的使用方式(專業一點的說法是 affordances 直觀能供功能)。

工業化後,出現了將兒童青少跟公共空間分開的遊戲場,空間設計開始出現「成人希望現代兒童青少變成什麼模樣」的目標。「大人希望」的重心,幾乎都放在勞工和貧窮兒童青少的社會化和公民權面向上,像是鼓勵上學、遠離危險街道、身體健康、減少肥胖、接觸大自然、認知身體、覺察自己情緒且表現社會化情商等技能,希望空間和器具達成希望的成果。

但是,遊戲空間,並非中立的容器,怎麼玩並非固定,是隨著各種不同變因不斷變化,個人、身體、歷史、渴望、情感、空間、物件,甚至權力關係等,是即發而交纏變化的。 設計有目的、用意、目標,但兒童青少一定會「挪用空間(appropriation)」,自行創造新的遊戲,在其中進行益處風險的評估,生理風險、創意風險、社交風險和情緒風險。空間的挪用,如果對成人是一種能力,在孩子的童年時光,也需要被正向鼓勵。Sutton-Smith (1994) 提到:在遊戲中,兒童青少將日常生活經驗翻轉,使其不那麼無聊或無法預測的恐懼。遊戲,創造不確定性,經驗單純情緒,增加活力;遊戲,不只是有趣,而是「讓生活更值得活」,是不被成人介入的壓力舒緩。

有的學者聲稱,兒童青少不需要成人特意設計專屬空間;有的學者疾呼,城市自然空間資源充足豐富,就不需刻意設計有設施的遊戲場。

而簡單的結論就是,遊戲場反映了社會,是一個國家的特定文化價值的縮影。如果仔細觀察一個年代的遊戲場,就可以看到某個文化價值如何凍結在一個特定的時空。

React 回應

2023 年,我出席辦在蘇格蘭格拉斯哥的國際遊戲協會全球大會時,也參與了國際遊戲協會的理監事會及會員大會,還有跟孩子討論的工作坊,都提到和許多不同私單位、公單位或非營利組織(救助兒童會、聯合國兒童基金會、樂高公司、兒童職業體驗城、遊戲權推廣會、劍橋大學遊戲教育研究中心等),一起協同合作向聯合國訴請要有一個正式明文全球通用的「國際遊戲日」。而聯合國在今年 03 月 25 日通過了這一項決議,確定每年 06 月 11 日是 UN International Day of Play(聯合國 國際遊戲日)。本來,每一個國家或地區都有自己各種不同的遊戲日、戶外遊戲日、校園遊戲日或兒童節慶,討論時也紛紛提出希望有一個「世界通用」的日期,讓全球遊戲好夥伴能做各種串連和活動。

每一個國家的社會文化裡,「遊戲」可能有特定價值的演進,但對於兒少遊戲的認可、通用的方向,遊戲好夥伴們都有一致努力的目標。

如果大家有機會在國際網絡閱讀,就會看到,除了舉辦多元玩耍活動之外,有許多重點放在具風險性的遊戲(risky play)或冒險遊戲(adventurous play)以及樂高公司的兒童青少擔任遊戲部長(minister of play)的倡議。這次專欄或本篇結論,沒有篇幅可以多談具風險性的遊戲和冒險遊戲,但不久的未來一定有機會討論到。

最後,遊戲的主體,還是在孩子身上。因此,眼底城事、Beyond Play-Making 不只是遊戲|台灣友善兒少研究 和 台灣玩具教育發展協會,在這個歡樂、驕傲及遊戲的六月,也會響應一起玩「如果你是台灣的遊戲部長,你的遊戲政見是__」的遊戲。大家一起來玩!因為,多一個孩子的聲音被聽見、看見、讀到,就是一個多元的推展!

註一:這一個詞,在英國的脈絡,被叫作肯德基遊戲場 (KFC playground),kit、fence 和 carpet,也就是模組遊具,加上不給孩子玩整個公園而是把孩子圈在遊戲場圍欄裡,還鋪好鋪滿出現各種環境和健康問題的橡膠地墊。在美國的脈絡,被叫作麥當勞遊戲場 (McD playground) 是指「遊具套裝組合餐、造價便宜、工程速成,對兒童發展又沒營養」,在澳洲的脈絡,被叫作神奇塑膠(plastic fantastic)和庫存遊戲場(off-the-shelf playground),都在說同一件事。

註二:The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents,這一篇論文,從探索心理學、人類學、教育學、社會學、市場營銷學與哲學領域等研究角度,繼續解釋為什麼這些是很重要的,也可能能回答某一年代的當代環境,會造養出什麼樣的該世代的普遍人格的因果關係。

Beyond Playmaking 超越遊戲共同創辦人。與各國作者合撰《City at Eye Level for Kids》、《反造再起:城市共生ING》、《公園遊戲力》及《45 Urban Ideas for Ukraine — and Every Other City in the World》等書。

英國布里斯托大學教育研究所、英國倫敦政經學院 Urban95 兒童視角城市規劃領導課程證書。’14 年因成為阿皮和阿兜的媽媽,開始關注兒少權利議題。’18 年與眼底城事參訪倫敦出版專題報導,並開始擔任以下講者:’19 年兒童友善城市歐洲聯盟布里斯托大會、’20 年布里斯托自然歷史聯盟網路論壇、’21 年香港創不同學院 好玩大學網路課程、’22 年世界都市公園大會網路論壇 及東京澀谷世界鄰居日網路論壇、’23 年國際遊戲協會格拉斯哥全球大會五國平行對談 及 紐西蘭遊戲協會網路論壇。

成為媽媽前,曾是英國劍橋大學出版社英語教育顧問、醴瑠服務社企創意長、苦勞網義務編譯、英國樂施會書店志工和伊甸基金會活動義工。

發佈留言